在当下的社会语境中,老舍《茶馆》中张贴的那张“莫谈国事”的纸条,似乎可以补充上一句“莫谈女权”。

1982《茶馆》

我们目光所及的每一种女性表达都似乎带有讨巧的阴影,都会被质疑是“别有居心”或是“无病呻吟”。真诚的陈述女性个体经验似乎成了一件不可能的事。

而在2019年,法国摄影师阿尔蒂斯·贝特朗的一部纪录片《女人》则久违的让我们逃出沸溢的话语,透过屏幕和一个个真实的女性个体对视。

本片沿袭了他的上一部巨制《人类》的制作方式。

2015《人类》

导演阿尔蒂斯·贝特朗与阿娜塔莎·米科娃走访了50个国家,记录了2000名女性对自己的评价,在对她们的无差别采访中,以大特写聚焦在人物面部,用独白架构起全片。在庞大且多样的面孔变化中,凝聚着巨大的震撼力。

女性标签下,你我皆凡人

在这些受访者中既有诸如家暴受害者,印尼部落里5岁就接受割礼的女孩,ISIS组织绑架的性奴这样的极端情况受害者。

也有发达国家的白人女性纠结于丈夫嫖娼这类“日常话题”。

当然也有亚洲面孔,诉说着那些老生常谈但毫无改进的问题:妹妹工作供养哥哥上学,或是沦为生育机器的妻子。

这些面孔讲述着发生在自己身上或大或小的经历,她们并置在一起发酵出一种耐人寻味的意义。

当一位白人少女诉说着自己因强奸而意外怀孕,但却因爱尔兰地区的法令,难以堕胎时。

紧接着,一个中国女人,就讲述了自己因计划生育而被迫在八个月时引产的惨痛经历。

前后两段不同文化肤色的女性经历深深的讽刺着我们自诩高度文明、发达的现代社会。女人的身体就像某种政治零件,被随意操控。

但强化不公的境遇并非《女人》的本意。

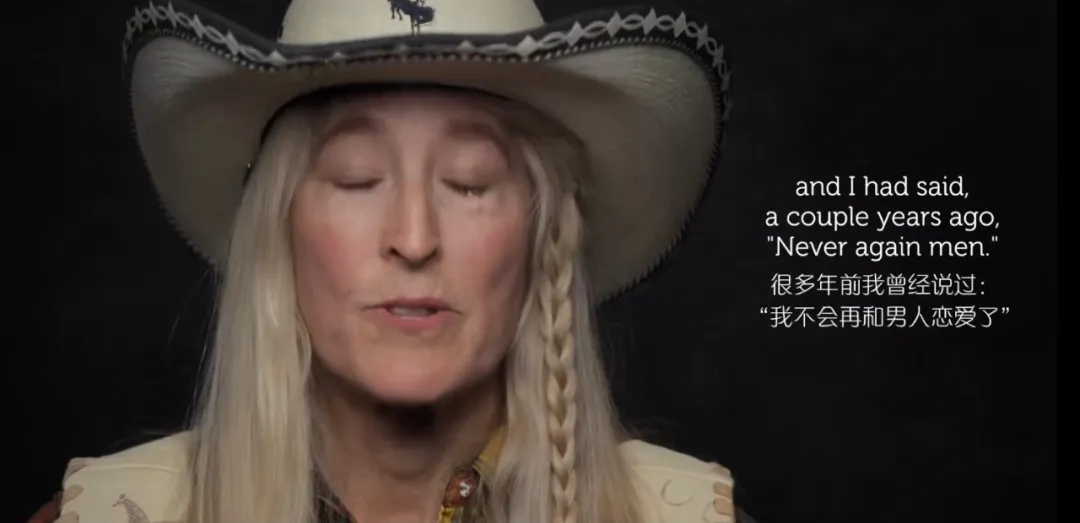

这部片子并不打算给出固定的答案,它只负责展示和陈述,给出女人在性别标签下的个体可能。有的女人沉迷于性。

有的人认为生命的意义在于和爱人组建家庭,有的人却不想结婚。

有人对男人、爱情充满希望,有人对婚姻彻底绝望。

有人以成为母亲为毕生所愿,有人坚持丁克到老。

影片在不同文化、不同面孔的讲述中,试着无限接近“女人”这个命题。这些独白简洁明了,但却掷地有声,因其冷静的,不加批判,不指明对象的陈述而耀动着雀跃的生命力。它不厌其烦的影像罗列和堆砌,正是让我们直面女人作为活生生的个体,到底在经历些什么。

而当讲述开始,进步也会随之而来。

你会发现,在第一次月经、第一次性经历、第一次生产等等这些话题中,女人的体验从来都不会单纯的只关于自己。

她们的个人经验往往关于国家政策、男性凝视、人身安全、社会伦理……而关于自己的部分,常常促狭的转不开身子,最后被挤压到只有短暂体验后的阵痛。这样看来,2000多个女人如此不同,但都殊途同归。

“二元论”的社会密码

这部纪录片在庞大的数据,忠实的记录之下,为我们在种族、肤色、文化之上寻找到了一种人类社会的性别共性。这种共性不仅关于女人,也关于男人,关于整个人类。

甚至在前段时间引起热烈讨论的央行工作论文中也潜藏着这种共性。在这篇由四位经济学博士撰写的文章中称:“东南亚国家掉入中等收入陷阱原因之一是文科生太多。”在让文科生背上“文科误国”这一罪名之前,我们更应该发现我国所谓的“文科”教育实际上与真正意义上的人文社科、审美教育、哲学思维毫不相干。最明显的例子,就是哲学的思辨性。像是马克思主义这个包含了法兰克福学派等激进的批判性思维的某一哲学流派,在进入中学生课本之前却经过了儒家化、“真理化”的历程,最后简化为“无需辩证”的“马克思辩证唯物主义”,进而成为哲学的大忌——彻彻底底的“一元论”。

法兰克福学派代表人物:马尔库塞

如此说来,我们在学习“文科”的时候,实则常年奔跑在和人文社科背道而驰的路上。这样的“文科”不学也罢。那么,无论是在教育内部对人文社科的简化和挤压,还是在看不见的“平台”上灌输“文科次等”意识,这样煞费苦心的目的到底是什么呢?

这篇文章紧接着还谈到了性别问题,它说“生育率下降的根本原因不是计划生育,计划生育只是加速了生育率的下滑,而是收入上升带来的妇女生育机会成本上升。”暂且不谈这句话的语病,拨开其上的专有名词,要表达意思非常简单:女人要背起国家生育的锅,请呆在家里相夫教子、生孩子。

再联系到上面的“文科误国”论调,就会发现他们背后的逻辑是一样的。它在灌输或者说强化一种等级秩序的“二元论”,一种“逻格斯中心主义”。在这个逻辑中,有一方被认为是次等的、需要引导的、缺乏理性的。而次等的思考(文科的批判性思维/女性主义)则会因为动摇了这个一元至上的“二元论”逻辑而遭到打压。而“二元论”的实质是什么?是规训、操控、被动接受、建立秩序、停止思考——也恰恰是人文社科的悖反。

同样,这也是如今社会在污名化女性主义时,背后的逻辑。这也是为什么,在当下社会,心平气和的谈女性主义几乎是一种奢侈。

从古希腊神话中自体繁殖的宙斯,夏娃对亚当的诱惑,以及拉康所言无法进入实在界的母亲,人类社会实际上就在“父权=逻格斯”的基础上被建立起来。从某种程度上说,堪破性别主题,堪破男权/父权,实际上就是在接近人类社会的编码。在这个密码中,女性作为显性的受害者,她的发声就意味着一种冒犯、挑衅和指责。

因为,在长期的规则灌输中,本不该有女性陈述的机会,她们的讲述在潜意识里是“刺眼”的,是絮絮叨叨的裹脚布,是无意义的感情宣泄。而作为二元论中的上层,男性则被灌输了一种“镇压本能”。这样的不共情,或者说麻木和掩耳盗铃正是社会话语对男性的规训。当很多男性在一条条的举证,反驳女性实际上享受了许多性别红利时,他并未发现自己作为这个逻辑中的既得利益者,实际上也深受其害。

“逻格斯”可以在任何一个二元论模式中被置换,在性别论中,逻格斯=阳具,在文理分科中,逻格斯=理科,在父权制中,逻格斯=父亲,在政治博弈中,逻格斯=国家意识形态,凡此种种,深入我们的生活。

本片导演阿尔蒂斯·贝特朗与阿娜塔莎·米科娃

当一个男性在日常生活中因“慕强”、“父慈子孝,兄友弟恭”、“不可以失败”、“不可以脆弱”、“不可以感性”等文化逻辑感到不适时,他其实也是男权文化的受害者。

但将矛头指向具体且劣势的女性个体,远比指向这个“房间里看不见的大象”要简单、容易的多。

毕竟被冒犯、挑衅、指责、操控是次等阶级的日常。因此,当林奕含说:“人类历史上最大规模的屠杀,是房思琪式的强暴”时,她所言的并非只是具体的性侵事件,更指的是一种“中心主义”对人类的同理心、对接纳并感受个体差异的抹杀。

林奕含接受访问

当“中心主义”成为一种秩序,扩大到人类的日常生活,成为一种意识形态时,它在无形中屠杀的就是“大人者的赤子之心”(孟子说:如赤子般心地纯一无伪的人是大人)。

此时的伦理纲常和社会逻辑将成为一种巧言令色,掩盖着某种排除异己,同化个体的深层目的。 她们频频受伤却敢于拥抱大千世界

回到这部纪录片中,最打动人的地方在于绝大多数讲述者的“平静”。她们目光笃定且灼灼,不管受伤与否都深深认同着自己的性别身份和女性气质。

这种对自身清醒且充满自爱的认知,是一种女性主义的深刻表达。就像亚文化意味着真正的开放,边缘更接近真理,疯癫在某种程度上就等于文明一样。女性往往因惯于被贬抑的处境和体验,而变得更加宽阔、包容。

她们不惧怕冒犯,在充满指令和小小侵犯的日常中,保持着警惕。她们因为潜在的风险,而时时保持敏锐,在敏锐中比他人更深的感受世界,洞悉世界。她们在男性凝视中成长,将深刻的自省幻化成本能,学会积极的参与世界但时时展开对话和追问。

她们常常处在“容貌焦虑”的边缘,却依旧勇敢而自信。

她们经历过很多辩证时刻,穿梭于许多诡辩的逻辑——女性气质在床第间是“好”,在会议室是“骚”;工作中优秀的女人太“强”了,而家庭主妇太“弱”了,二者兼顾为上品;性别暴力是极端个案,男不打女已经是“大幸”,平等关照则是“意外之喜”。

这些都让她们清醒,让她们处在“次等”却敢于拥抱大千世界。她们因时刻准备好受伤而不惧怕受伤,因身处劣势而平视每一个个体,因习惯于被质疑而谨慎的打磨自己的观点。

就像学者黄万华所言的:“边缘对于中心来说往往意味着挑战、革新和整合,由此便要建立清醒的边缘意识,才能充分开发边缘的价值。”女性以一种“主动的边缘”来发出“弱者的反抗”,而一个将边缘全部“收编”,停止所有反抗的社会,也就意味着“一元论”的彻底胜利。

因此,真正意义上女性主义的发展从来不是为了压制,从而成为性别二元中的上层阶级。而自认为并未处在上层阶级的群体,也大可不必对它如此警惕、反感。

因为女性主义的发展促进的是整个人类社会的反思能力,它真正试图做的,是重新编织那个充满权力刻痕的女体,并以此为先,给处于社会范畴中次等阶级的个体们一个展开叙述的可能。所以,去倾听,去赞美,去拥抱她们吧!女人,生而强大!

幕后故事

↑已故摄影师彼得·林德伯格为《女人》拍摄了不同年龄和体型的裸体照片。他始终坚持一个观点:拍摄对象在没有任何修饰的情况下更漂亮,包括她们身体上的缺陷,这些照片向我们展示了真正的女性美。

撰文 | 玛戈

排版/运营 | 佐爷策划 | 后浪电影编辑部

发表评论