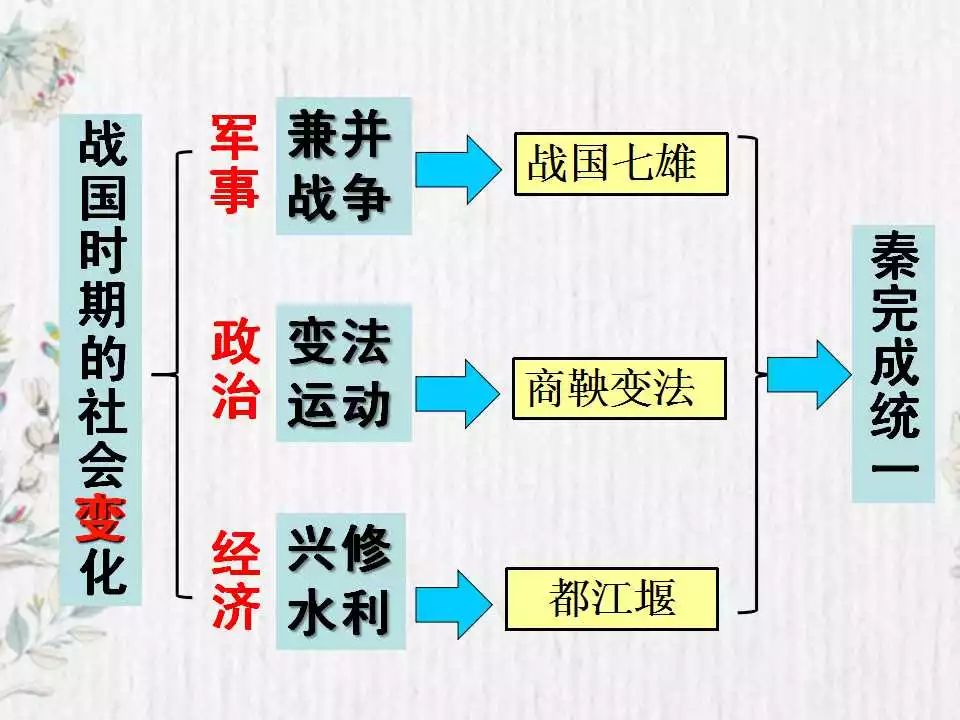

第7课 战国时期的社会变化

学习目标:

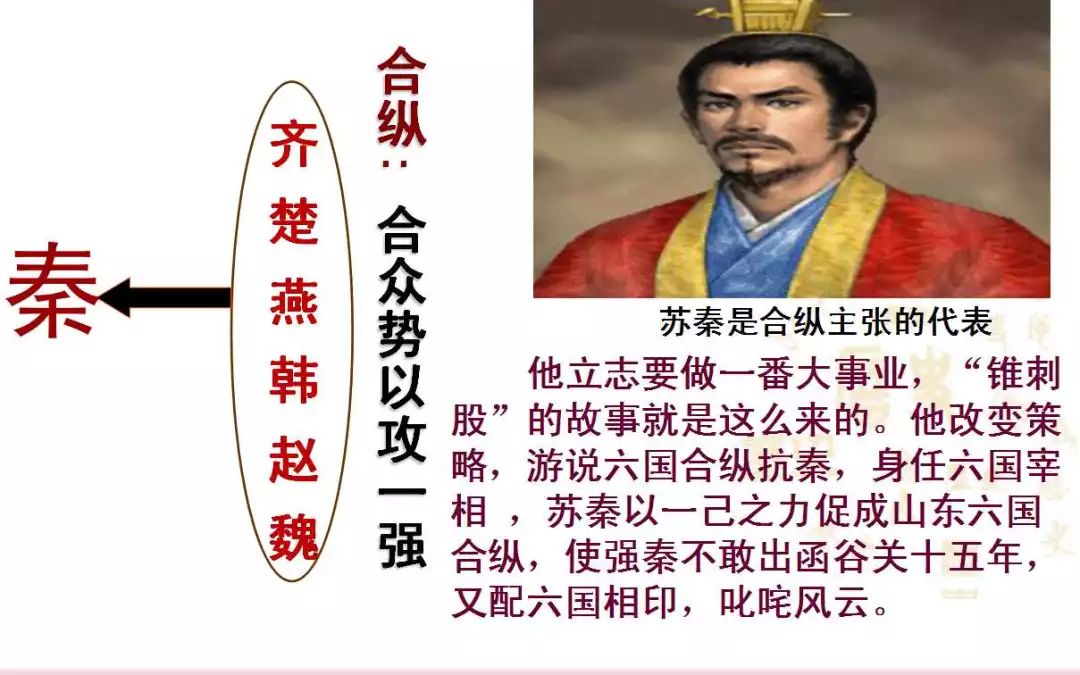

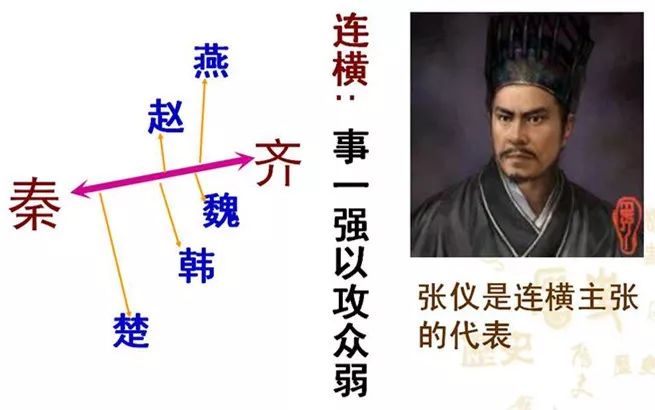

(1)了解战国七雄、商鞅变法、合纵与连横等基本史实,感知战国时期我国历史发展的总趋势,辩证地认识战国时期的诸侯兼并战争;

(2)了解都江堰水利工程。

学习重点:商鞅变法

学习难点:理解战国时期在政治、经济等方面逐渐完成了社会转型,确立了新的制度

课文解读:

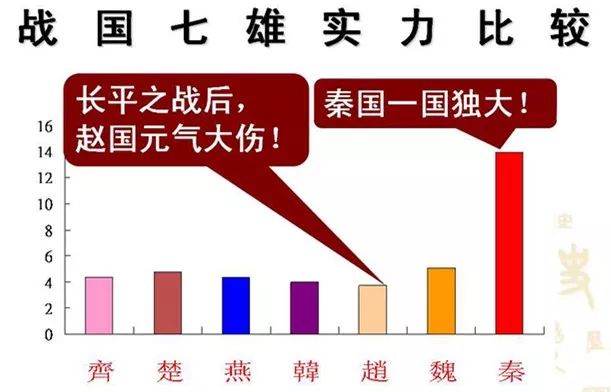

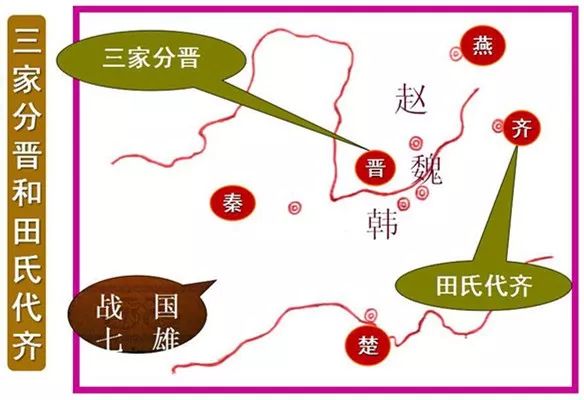

知识点一:战国七雄

1、形成:

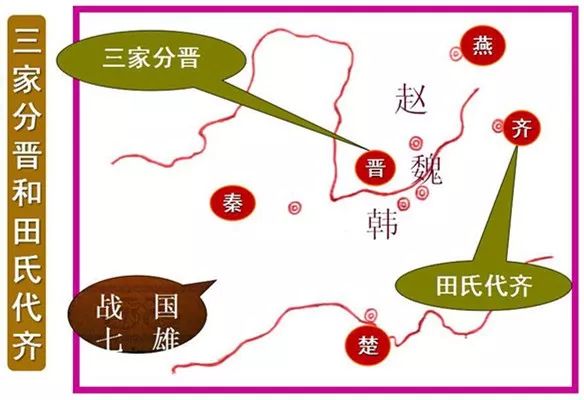

(1)三家分晋:战国初年,韩、赵、魏三家大夫,瓜分晋国。

(2)田氏代齐:齐国大夫田氏,取代原来的国君,建立田氏齐国。

(3)战国七雄:齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦。

上燕下楚左秦右齐中间还有赵魏韩

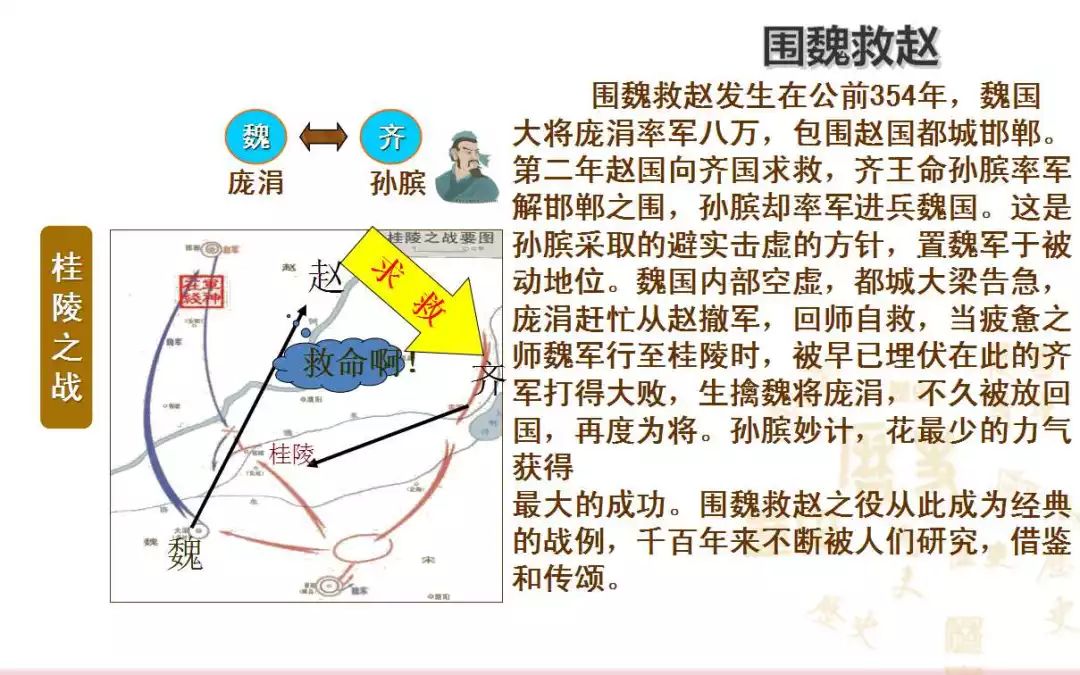

2、著名战役:桂陵之战、马陵之战、长平之战等。

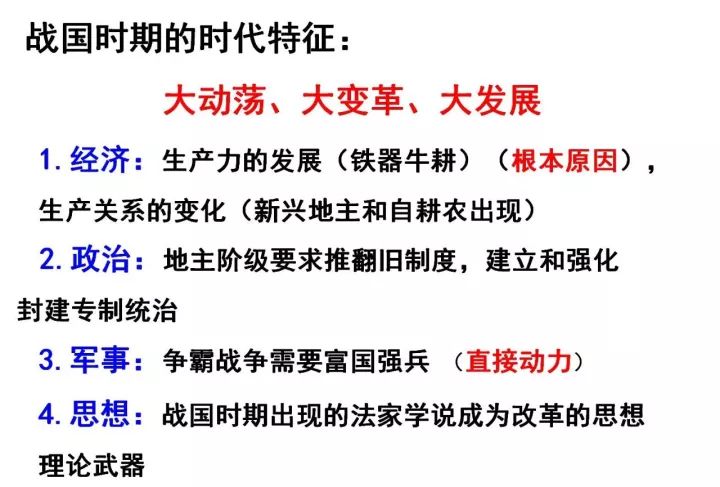

3、战国时期的时代特征:大国吞并小国,强国兼并弱国;诸侯国之间相互攻占,诸侯国内部也有争权斗争;北方遭受匈奴的侵扰,因此燕、秦、赵修筑长城来抵御。

4、战争的特点:战争规模大、参战兵力多、交战区域广、持续时间

知识点二:商鞅变法

1、商鞅变法的背景和原因主要有:

(1)铁制工具和牛耕的使用进一步推广,社会生产力提高;

(2)新兴地主阶级谋求政治权益;

(3)东方六国歧视秦国,秦孝公深以为耻,决心改革图强。

2、目的:富国强兵,在兼并战争中取胜

3、根本原因:生产力的发展

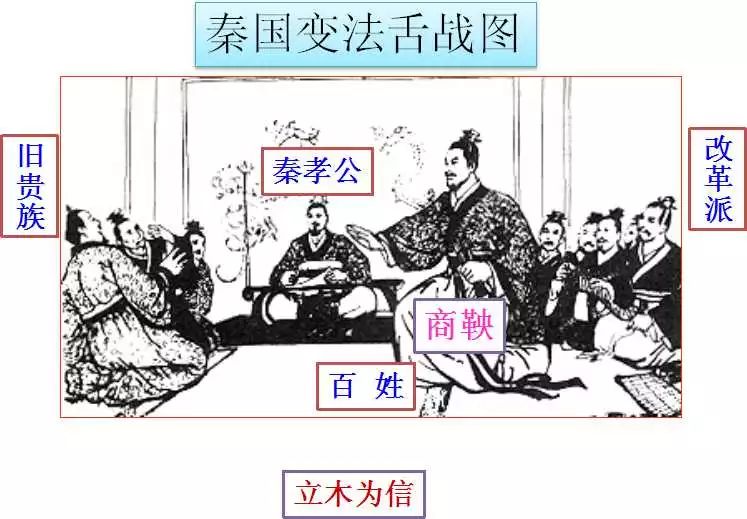

4、时间、人物:公元前356年,秦孝公任用商鞅主持变法

商鞅,又称卫鞅,公孙鞅。年轻时好学,熟悉变法理论和实践,听说秦孝公求贤若渴,于是他发奋图强,投奔秦国,得到秦孝公的赏识,公元前356年,秦孝公任命商鞅为左庶长,开始推行变法。后因功受封于商,所以又称商鞅。

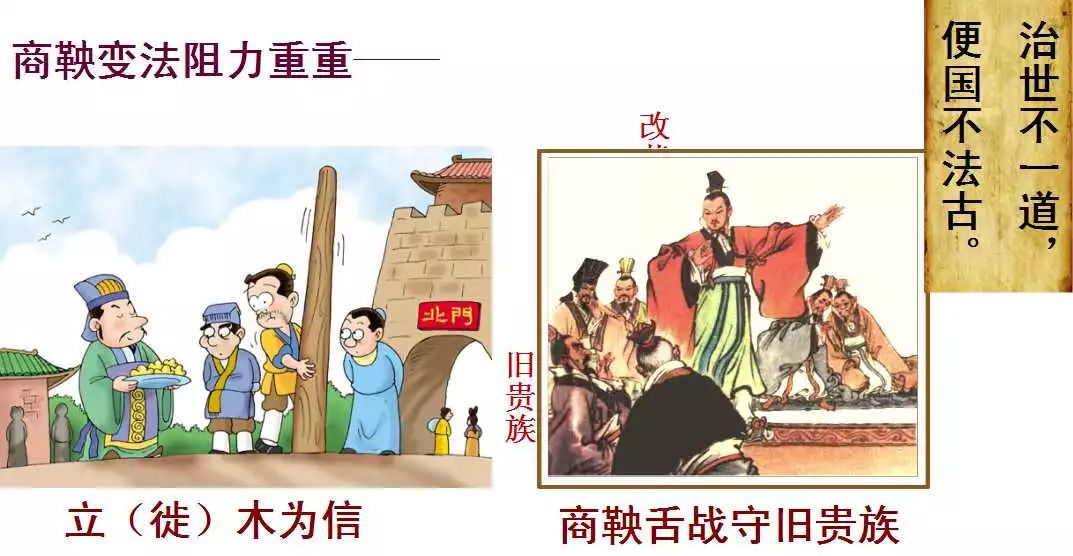

5、变法道路的曲折:

变革是曲折的,充满阻力的,但历史向前发展必须变革

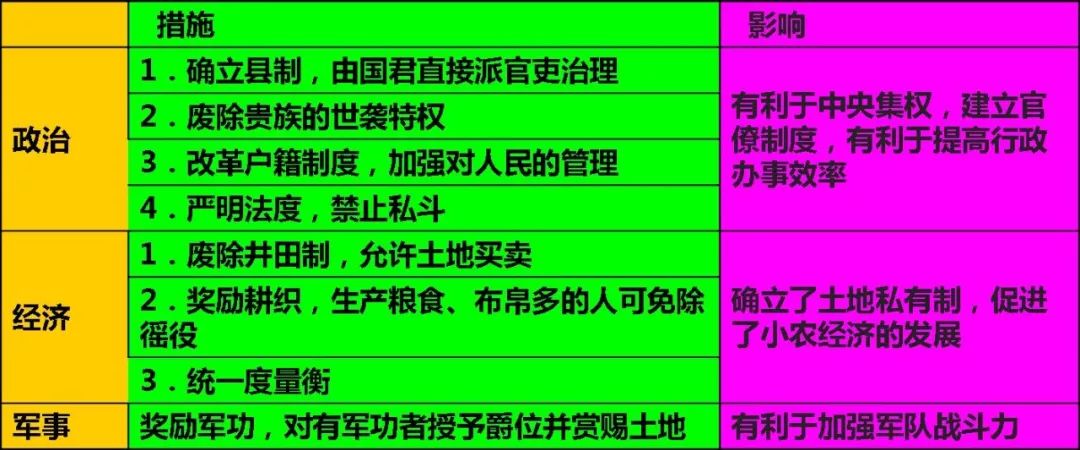

5、商鞅变法的内容及影响:

强调:

(1)“确立县制”对后世影响最深远,秦始皇实施的郡县制就深受其影响。(2)“废除井田制,允许土地买卖”最能体现变法性质,逐步确立封建土地所有制。

(3)“废除贵族世袭特权,奖励军功”对旧贵族打击最大,因此秦孝公死后,商鞅也遭诬陷、车裂而死。

6、性质:商鞅变法是一场比较彻底的地主阶级改革

7、作用:使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。

8、成功的原因:

(1)商鞅变法代表着新兴地主阶级的利益,他们要求推翻奴隶主贵族的统治,发展封建经济。因此,商鞅变法适应了历史发展的必然趋势;

(2)商鞅变法得到秦孝公的坚决支持;

(3)商鞅敢于同旧势力作斗争,并制订了一系列具体行之有效的改革措施。

9、商鞅身上值得我们学习的精神:

(1)实现抱负应不怕挫折和牺牲;

(2)应顺应历史潮流,具有创新和献身精神。

10、《史记》记载,公元前338年,秦孝公病逝,太子即位,即秦惠文王。同年,守旧的贵族诬告商鞅“谋反”,结果商鞅被处死。请大家议一议,商鞅变法是成功了还是失败了,为什么?

(1)一场变革的成功或失败的标准,不在于实施变法的人的生与死,而在于变法的目的是否达到。商鞅被处死,说明了守旧势力的猖狂和统治者的昏庸。

(2)商鞅虽死,但因经过变法,秦国的经济得到发展,军队战斗力不断加强,发展成为战国后期最富强的封建国家。

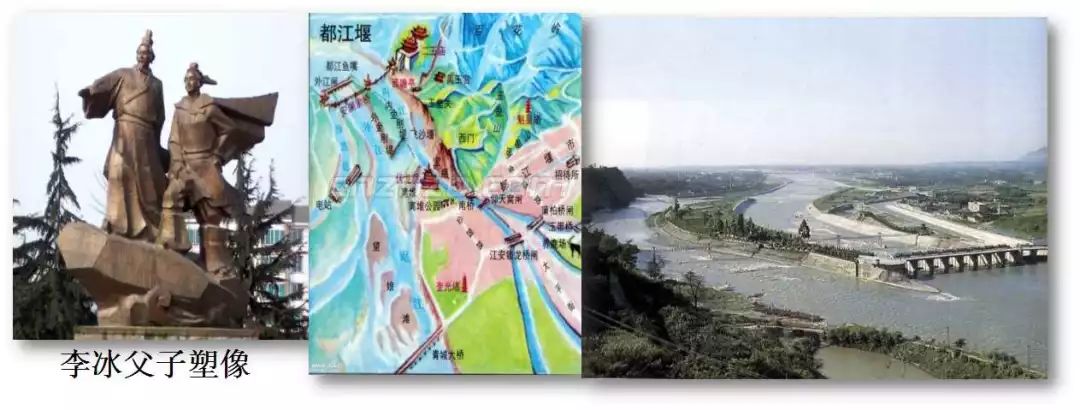

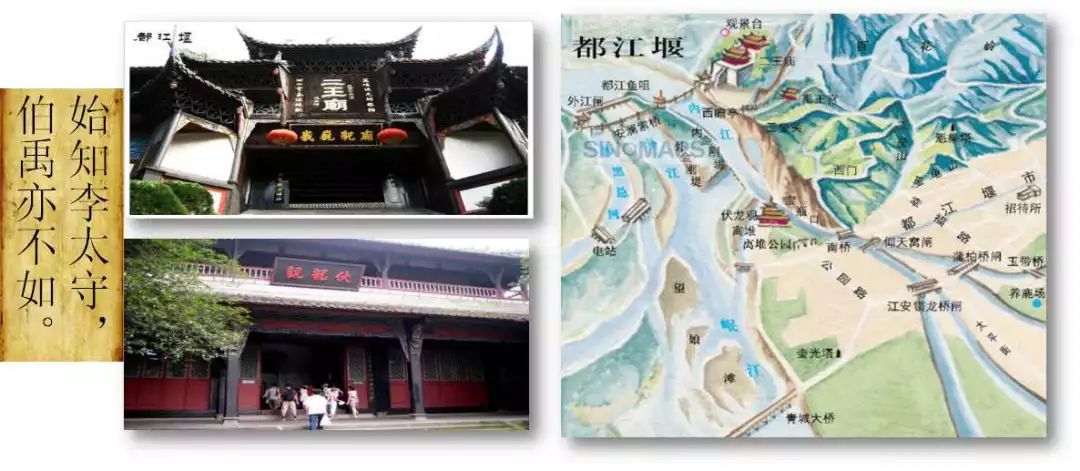

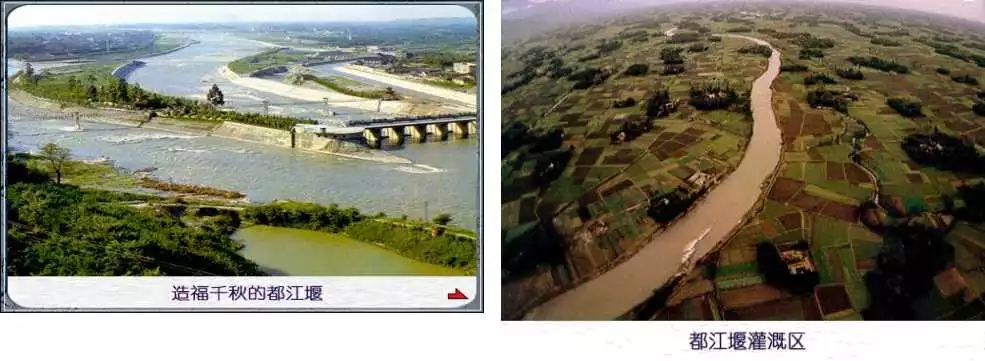

知识点三:造福千秋的都江堰

1、简介:

都江堰,位于四川省都江堰市,是中国古代建设并使用至今的大型水利工程,被誉为“世界水利文化的鼻祖”,是四川著名的旅游胜地。

都江堰水利工程是由秦国蜀郡太守李冰及其子率众于前256年左右修建的,是全世界迄今为止,年代最久、唯一留存、以无坝引水为特征的宏大水利工程,属全国重点文物保护单位。

2、修建情况:

时间、主持者:公元前256年,秦国蜀郡郡守李冰主持,在成都附近的岷江上修建了都江堰。

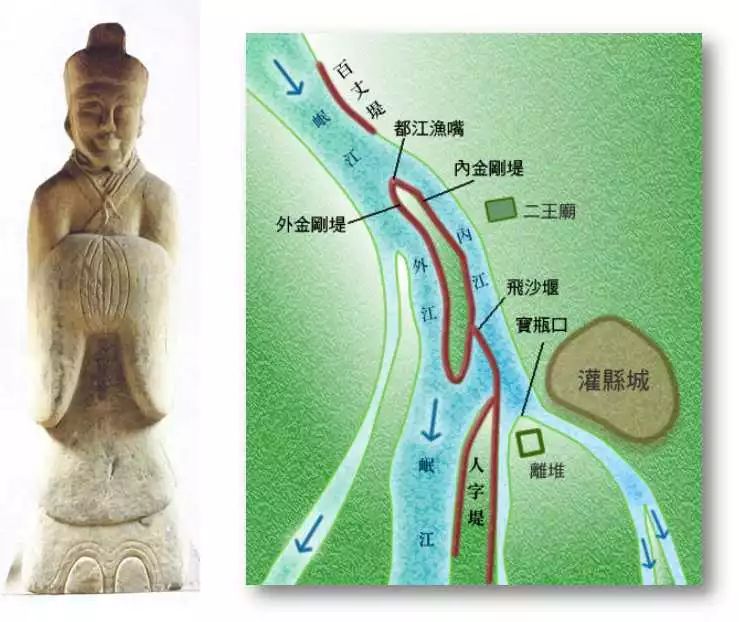

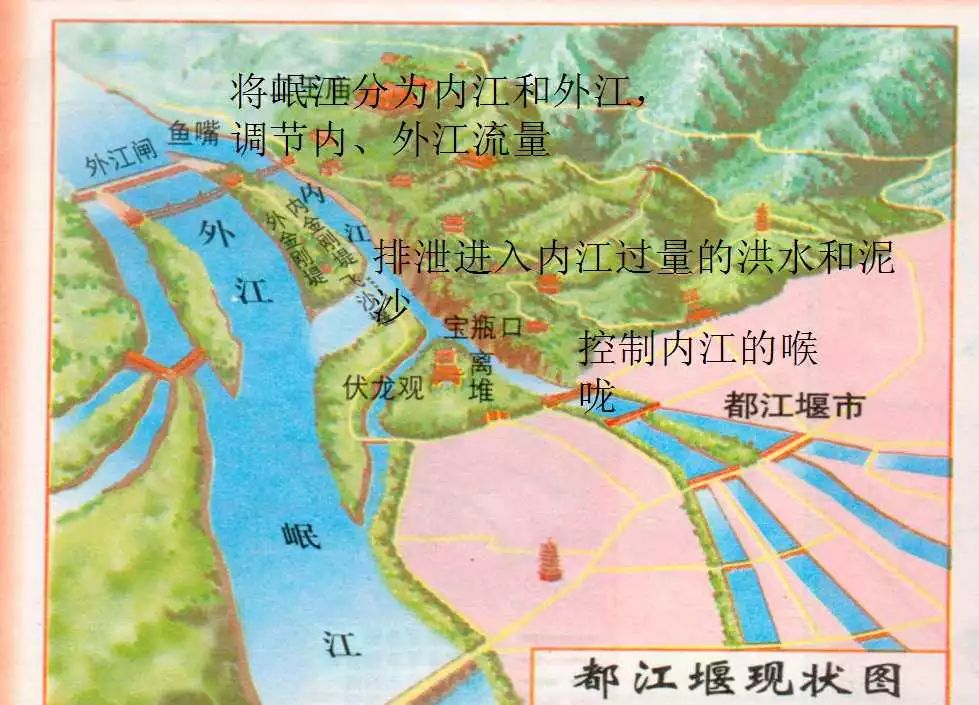

构成:由渠首和灌溉网两大系统工程构成。

功能:防洪、灌溉、水运等。

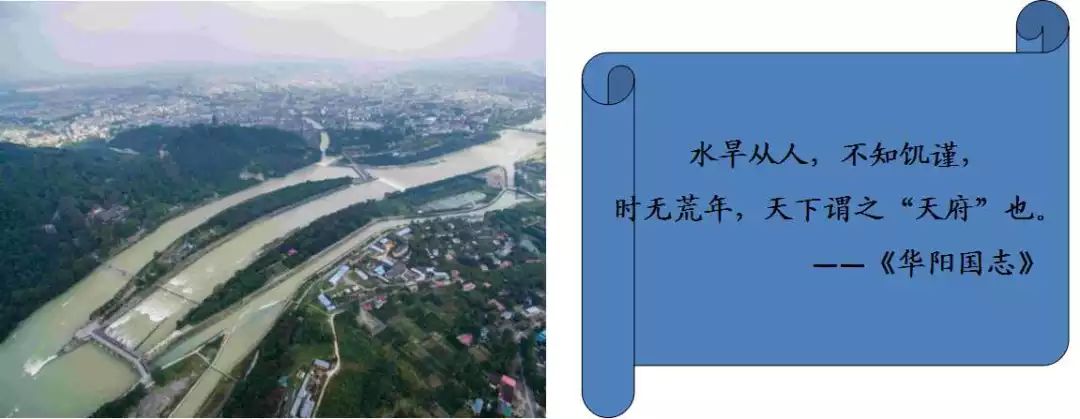

影响:天府之国;水利史上绝无仅有,充分反映我国人民的智慧。

3、运行原理:

都江堰是正确处理了三个主体工程即鱼嘴分水堤、飞沙堰泄洪道、宝瓶口引水口的关系,使其相互依赖,功能互补,巧妙配合,浑然一体,形成布局合理的系统工程,联合发挥分流分沙、泄洪排沙、引水疏沙的重要作用,使其枯水不缺,洪水不淹。

4、今日的都江堰:

都江堰不仅是举世闻名的中国古代水利工程,也是著名的风景名胜区。都江堰

附近景色秀丽,文物古迹众多,主要有伏龙观、二王庙、安澜索桥、玉垒关、离堆公园、玉垒山公园、玉女峰、灵岩寺、普照寺、翠月湖、都江堰水利等工程,还形成独特的都江堰文化。

都江堰水利工程是一个以灌溉为主兼具防洪、运输功效的综合水利工程,既解除了岷江泛滥成灾,又便利了航运,灌溉农田300万亩,使成都平原成为千里沃野古今闻名的“天府之国”。

都江堰造就了富庶繁荣的“天府之国“,为中华民族的统一和发展,为历代赈灾,为战胜外侮,为今天成都平原的现代文明,作了巨大贡献,在中国和世界产生了极为深远的影响。2000年11月29日,在联合国第24届世界遗产委员会上,被列入《世界文化遗产名录》。今天的都江堰还在为四川8个市、42个县的3000多万人提供着生活、生产和生态用水,灌溉面积达1010万亩。

德国地理学家李希霍芬(Richthofen 1833-1905)来都江堰考察,以行家的眼光,盛赞都江堰灌溉方法之完美世界各地无与伦比。曾于1872年在《李希霍芬男爵书简》中设专章介绍都江堰。李希霍芬是把都江堰详细介绍给世界的第一人。

“都江堰建成,使成都平原‘水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下谓之“天府”也’”。—— 《史记》

知识小结:

发表评论