2022年11月12日晚,“北大文研讲座”第265期在线举行,主题为“社会科学视角下的田野研究——田野与理论的互动”。文研院学术委员、斯坦福大学社会学系教授周雪光主讲,北京大学社会学系教授周飞舟主持。本次讲座为“田野方法论”系列讲座第四场。

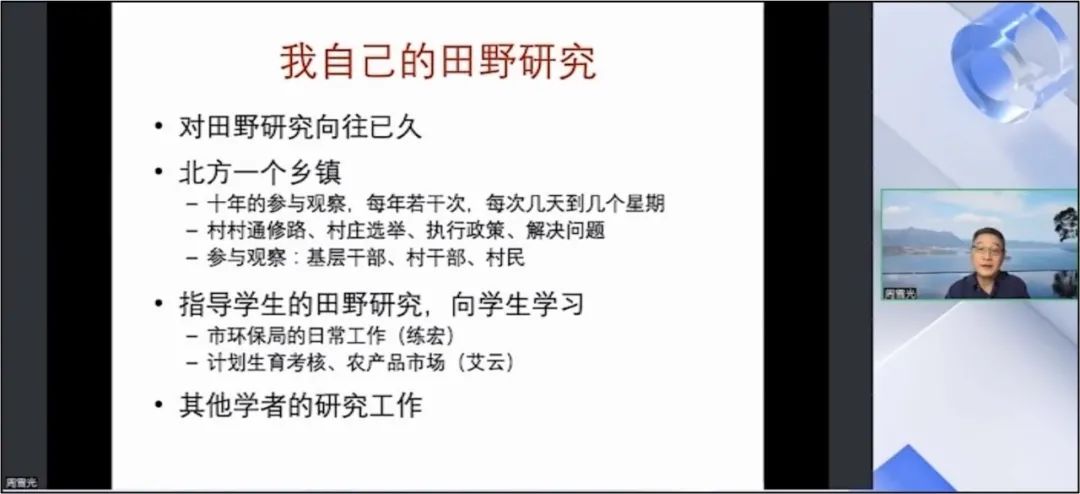

讲座伊始,周雪光老师首先回顾了他自己的田野研究经历。他表示,早在学术生涯的初期,他就对田野研究十分憧憬与向往。2004年,在香港科技大学商学院组织管理系任教期间,经赵树凯研究员介绍,他开始在一个北方乡镇进行田野研究工作。这项工作持续到2015年前后。在此期间,他每年都会多次来到这个乡镇,每次停留几天或几个星期,乃至整个假期。在田野工作中,他对很多乡镇事务进行了参与式观察,如村村通修路工程、多轮的村庄选举、各类政策的执行行动以及基层干部对于民众问题的解决,等等。同时,他指导了很多学生的田野研究,如练宏对于市环保局日常工作的田野研究,艾云对于计划生育考核、农产品市场发育与成长的田野研究等。借此机会,他与学生就田野研究的问题不断沟通,并合作撰写学术论文。

此外,他也不断向其他学者的田野研究工作学习,如应星《大河移民上访的故事》、折晓叶《村庄的再造:一个“超级村庄”的社会变迁》、吴毅《小镇喧嚣:一个乡镇政治运作的演绎与阐释》,又如詹姆斯·斯科特(James Scott)《弱者的武器:农民反抗的日常形式》、克利福德·格尔茨(Clifford Geertz)《文化的解释》等等。

▴

线上讲座现场

一、田野研究在社会科学中的位置角色

基于这些田野研究的经验与对其他田野研究作品的阅读,周雪光老师首先讨论了田野研究在社会科学中的定位问题,这是本次讲座讨论问题的前提。在周雪光老师看来,社会科学的学术研究着眼于规律性、机制性、普遍性的问题,其目标是知识的积累与发展。相对应的,其方法论在于讨论理论知识与经验研究间的相互作用问题。这项讨论限定于“社会科学”的“学术研究”的范围内,与考古学研究、历史研究、政策研究、应用性研究等有所区别,形成了一个定义清楚、范围明晰的讨论问题。

在社会科学研究中,有很多经验研究方法,除田野研究外,还有量化研究、历史研究(历史角度的社会科学研究)、文本研究、实验研究等等。在这些经验研究中,田野研究占据了非常独特的位置,其扮演的角色可以归纳为:通过细致深入的田野观察,澄清研究对象背后的相关联系和机制,提炼分析概念,提出此类现象的理论解释,为进一步的理论发展和检验提供基础。是故,田野研究与理论建构密切相关。周雪光老师认为,田野研究与理论创造是双向互动的关系。田野研究有利于理论构造。在理论形成后,才能进行诸如量化研究之类的工作,通过系统的经验材料对理论假设进行验证。

▴

1957年费孝通访江村

以社会学为例,社会学鼻祖马克斯·韦伯(Max Weber)很早就指出,人们处在意义的网络之中,社会学研究只有进入人们的意义之网,才能对社会行为或社会行动做出解释。田野研究的重要性即在于,我们可以借此理解当事人(行动者)如何认知其在意义之网中的位置,并在此基础上,提出好的分析概念与因果解释。

周雪光老师坦言,如果不能完成这样的任务,田野研究的社会科学学术意义微乎其微。例如,许多田野研究是以村庄为研究对象的。但是,在中国,有将近两百万个村庄,可以说是村村不同;即使是同一村庄,在不同时点也有很大变化,这样的研究价值何以体现呢?研究一个具体村庄的价值,如费孝通先生的江村研究以及人们熟知的南街村、大邱庄、大寨村研究等,即在于从中抽象出典型的意义与普遍的道理。

二、田野研究的意义在于理论含量

周雪光老师认为,一个田野研究的意义与其理论含量成正比。换句话说,没有理论含量的田野研究,在社会科学学术天平上的分量微乎其微。这里的理论含量,具体有三个方面:一是提炼、应用或丰富好的分析概念;二是发掘研究对象背后的因果机制;三是提出独到的理论解释。对此,周雪光老师举例进行说明。

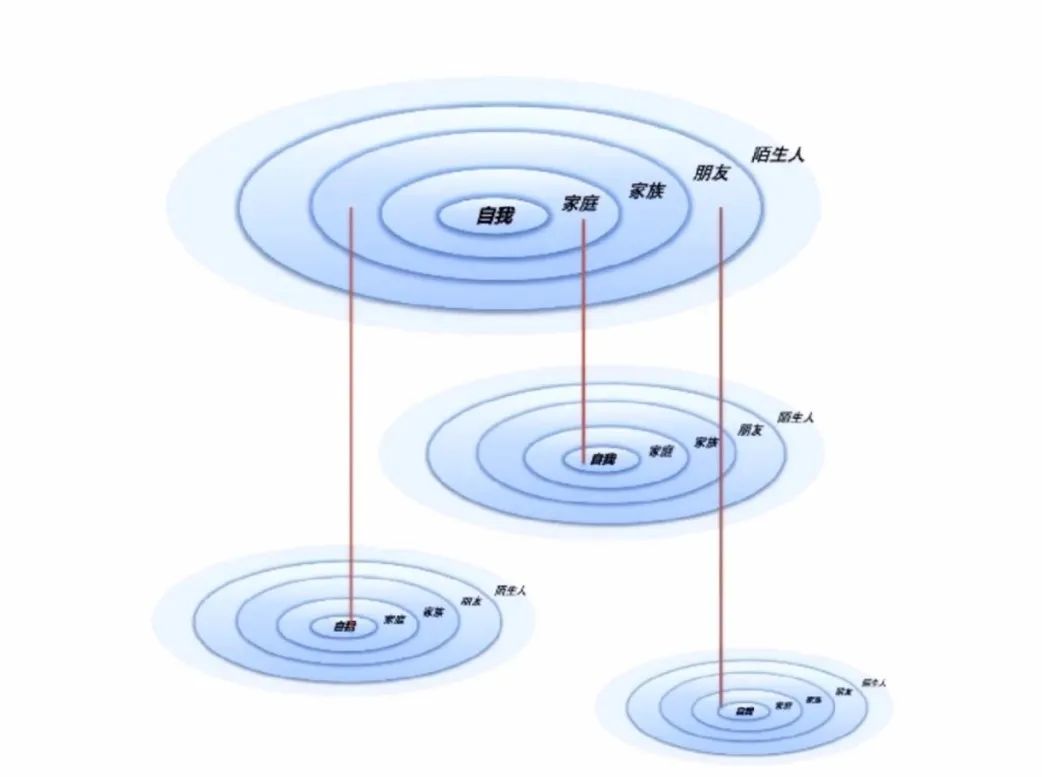

第一个例子是费孝通先生提出的“差序格局”。“差序格局”概念是在长期日常观察和田野研究基础上的概括抽象,在社会学乃至社会科学中有着重要的影响。其主要含义是,中国文化中的人际与社会关系,是在一个平面上的、以个人为中心、差异性地展开的。每个人以自我为中心,与不同社会团体发生关系,随着社会距离的延长,如家庭、家族、朋友以及陌生人,其关系程度逐渐降低。

“差序格局”概念提出后,在社会学界得到了诸多讨论与应用,并进一步得到修正。如阎云翔批评这一概念及学界相关应用过于强调平面化的“亲亲”,他提示我们注意纵向的“上下尊卑”维度及由此产生的“差序人格”。在此基础上,吴飞与周飞舟通过对传统丧服制度及其背后社会关系的研究,认为“差序格局”着眼于“亲亲”,但忽略了纵向的“尊尊”关系。进而,他们提出立体的“差序格局”概念,包括横向血缘关系与纵向权威关系。此外,翟学伟在更为宽广的背景下讨论了儒学关于人际关系的思想和实践,如人情、面子等问题,可以看作是对“差序格局”概念的扩展。

▴

亲疏各异、松紧不一的各种“社会圈子”

周雪光老师也谈到了他近期对于这个问题的思考。他认为,“差序格局”概念是费孝通先生对中国文化的提炼,其核心正是强调以“自我”(ego)为中心的差异性对待,而非一种权威关系。需要注意的是,这一概念是费先生在民国国家建设的背景下提出的。在相关的一系列讨论中,费先生特别强调了公域与私域、国与家之间的矛盾与紧张。由此看,费先生所使用的“差序格局”概念更强调“亲亲”而非“尊尊”。进言之,在“差序格局”下,从单一个体的角度出发,形成的是以自我为中心的、亲疏有别的、固定“社会圈子”;而从整体上看,则呈现出亲疏各异、松紧不一的各种“社会圈子”。这恰能体现出,中国社会与文化中存在着内生的多样性机制,内聚力与排他性并存,并蕴含了“家国一体”的内在矛盾,与传统的“大一统”体制形成一种张力。以自我为中心的“亲亲”关系更符合费先生“差序格局”的原意,也更具有理论价值。

通过对费孝通先生“差序格局”进行讨论,周雪光老师希望说明,一个好的分析概念是有生命力的,可以承载

![互惠与亲属居住区域 选自[美] 马歇尔·萨林斯《石器时代经济学》,生活·读书·新知三联书店2009年版,第230页](/uploadfile/thumb/20240615/1718388182563_5.png)

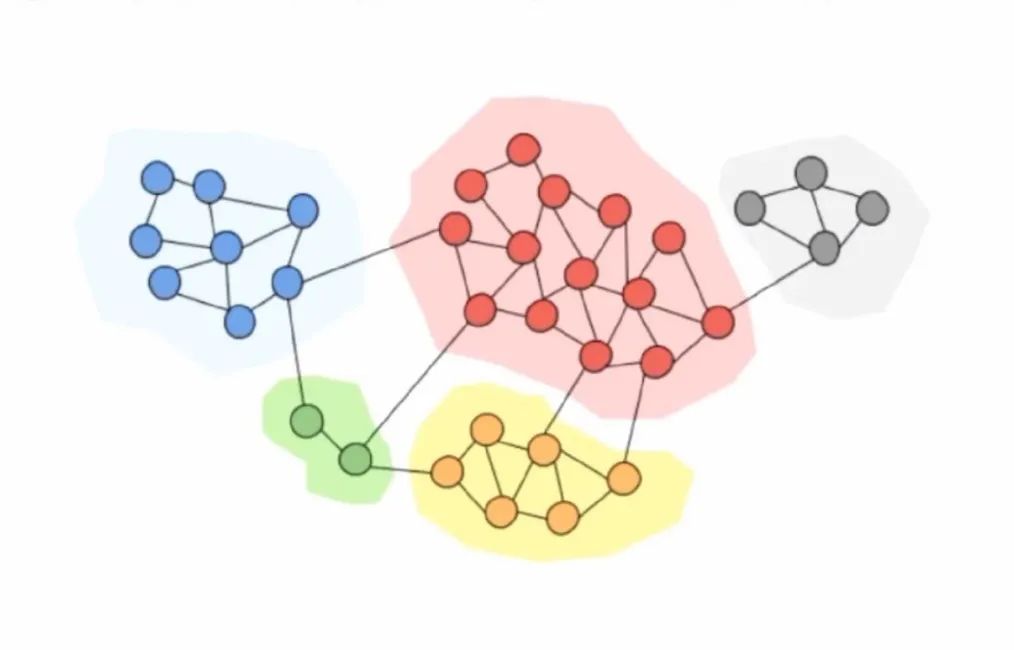

知识的积累和演变,可以不断发展、修订、争论、丰富乃至推翻。这种生命力,也体现在“差序格局”概念本身所具有的比较框架(与“团体格局”)之中。值得一提的是,马歇尔·萨林斯(Marshall Sahlins)在研究原始部落社会中不同亲属居住区域下的互惠关系时,也发现了群体间类似水波纹的关系,反映出“差序格局”概念或在不同文化与社会中存在共性。其实,回顾老一代社会学家的研究,如梁漱溟、吴文藻、潘光旦、林耀华等先生,都在研究中提出了类似于“差序格局”的思路,但相比而言,他们没有提出这样凝练有力的分析概念,因而难以得到更深化的讨论与发展。田野研究的意义,在于帮助我们提炼和丰富好的分析概念。

第二个例子,是詹姆斯·斯科特提出的“弱者的武器”。斯科特指出,社会中的弱者,在面对来自强者的非正义行为时,常常通过其独特的方式来进行抵抗,如“偷懒、装糊涂、开小差、假装顺从、偷盗、装傻卖呆、诽谤、纵火、暗中破坏等等”。作为一个分析概念与理论思路,“弱者的武器”甫经提出,就在社会科学领域引起非常大的反响,在不同领域、不同文化与不同历史时期的研究中,产生了一批可资比较的研究成果。如在中国研究领域,折晓叶、郭于华等学者的研究,周雪光老师本人关于“无组织的集体行为”的研究,都对这一概念有所应用。在宋怡明(Michael Szonyi)《被统治的艺术:中华帝国晚期的日常政治》一书中,也可以看到这一概念的深刻影响。斯科特“弱者的武器”的概念,来自于他在马来西亚一个规模只有70户人家的村落的田野观察,这让我们反思,我们大规模进行田野研究的价值应该如何体现?

▴

[美]詹姆斯·斯科特《弱者的武器:农民反抗的日常形式》

译林出版社,2011年版

因此,我们通常所说的“解剖麻雀”方法,与理论含量之间存在关系密切。“麻雀”的典型意义,在于“麻雀虽小,五脏俱全”,意即我们可以借由“解剖麻雀”,以小见大,以一见类,提炼概念与理论思路。具体研究的定位不同,但都可以与理论含量有关。不同的个案研究,可以通过不同角度,对理论发展作出贡献。既可以提出新概念与新理论,也可以丰富、修订、改进已有的概念理论,还可以应用已有的概念理论来解释个案。

三、关于增加理论含量的心得体会

那么,我们怎样在自己的田野研究工作中增加理论含量呢?周雪光老师从自身的研究经验出发,分享了关于增加理论含量的一些观察与心得体会。在田野中,学者经常会遇到如何进入田野的问题,意即:作为局外人的研究者,如何进入局内人之中,获得对方信任,并得到有价值的信息。如前所述,马克斯·韦伯在讨论社会学中的“理解”(interpretive)问题时认为,每个人都身处意义之网,通过意义的网络与他人发生关系。田野研究不是发现客观现象(objective)而是理解(intersubjective)人与人在互动过程中所产生的意义。在田野过程中,作为局外人的研究者,自然会与当地人产生某种紧张关系。在周老师看来,这是一种良性的紧张,既是必然的,也是有益的。

格尔茨在其著名的《深层游戏:关于巴厘岛斗鸡的记述》一文中,讲述了他与妻子在巴厘岛的田野遭遇。在最初进入田野时,当地人对他们视而不见。后来,在一起警察查处大规模斗鸡活动(这在当地是非法的)的事件中,格尔茨夫妇与当地人一起仓皇逃窜。因为这样的共同遭遇,巴厘人改变了对他们的态度,格尔茨夫妇由此感觉他们进入了田野。周雪光老师也有类似的田野经历。在他最初进入田野时,人们都非常客气、谨慎,直到一次饭局中,当地乡镇的一位领导半开玩笑地对他说:“我已经观察你很长时间了,我觉得你不是个骗子。”因为这个乡镇过去受到过很多“空头支票”的欺骗,而周老师来当地后并未许下任何承诺。自此以后,周老师感觉自己成为了社区的一个分子。周老师表示,创造这种机会,对于进入田野、获得当地人的信任非常重要。

▴

巴厘岛斗鸡的风俗

进而,我们不仅需要“进入”田野,也需要“浸入”田野,即调动所有的感官来进行田野研究。例如,格尔茨在《深描说:迈向文化的解释理论》一文中观察到,作为一个生理性动作的“眨眼”,有着丰富的社会意义,可以表达玩笑、心领神会、传递约定、调情等多种意涵。当事人如果没有“浸入”到田野场景之中,对此是难以理解的。周雪光老师也谈到两个与“眨眼”相关的个人田野经历。一是,他在与一位熟悉的村民聊天时,在谈及当地干部的营私问题时,这位村民向他眨了一下眼,传递了某种不愿明示的信息。二是,在一次饭局中,镇上的一位年轻干部看起来已经醉得东倒西歪,但两个外来检查团干部还在不停灌酒。在周老师前去劝阻之时,这位年轻干部在外来干部不注意时向周老师眨了一个眼。在这一瞬间,两人之间形成了某种心领神会。如果没有“浸入”田野,类似的“眨眼”经历很难出现,即使出现,也不会得到理解。

在“浸入”田野后,我们也需要“脱出”田野。其内涵在于,一方面,要以当地人视角来“理解”地方性知识;另一方面,要以已有文献的概念和思路来跳出“此时此地”的田野边界,以丰富的田野经验来进行归纳提炼,提出饱满的研究问题和分析概念。

概括地说,“浸入”与“脱出”背后,是视角与视野的关系问题。我们既要理解当地人的视角,也要保持局外人的视野,努力捕捉某种长时段、多侧面的演变。例如,对于基层政府“共谋”现象的研究,即是从某种经验饱满的现实问题到实质性类型与关联性认识的努力。又如,在村庄集体债务变迁与基层选举过程中,很多事件与人物关系,在不同时点意义各异。再如,每个行动者,如基层干部,在不同场合有着截然不同的“表演”。理解这些不同时点、不同侧面的丰富性,才有助于我们提出好的分析概念和理论解释。由此可见,理论与田野呈现出互动关系。一方面,我们通过田野研究发展分析概念与理论解释;另一方面,我们通过理论文献知识来提炼田野研究的发现。两者相辅相成、互为因果。

▴

光绪德阳县一五火耗银纳票

接下来,周雪光老师通过若干案例对此过程进行展现。其一是对“逆向软预算约束”的研究。这项研究的契机,是对于基层政府向下摊牌、攫取资源现象的观察。周雪光老师意识到,这与通常所说的“软预算约束”(公有制企业向上索取资源的现象)有耐人寻味的相似之处,而方向恰好相反。微观层面上,周老师利用经济学领域的信号理论讨论基层政府官员的激励与行为,这与周黎安的“晋升锦标赛模式”有所不同。其后,周老师进一步意识到,我们现在观察到的“逆向软预算约束”现象,与历史上雍正朝“火耗归公”的改革历程、中国转型经济中的产权制度(“关系产权”)及“差序格局”概念,都有相当程度的理论关联。在把田野问题纳入理论框架之后,很多研究问题(如中央政府与地方政府关系问题、产权的边界问题等等)都可以得到进一步的澄清与发展。

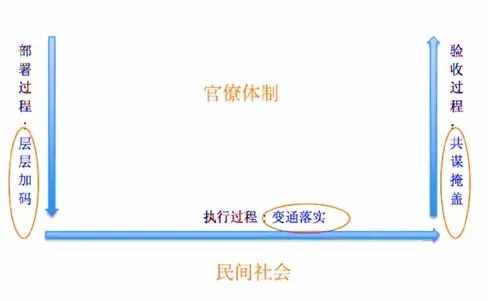

其二是对“共谋”概念的研究。周雪光老师在初次到乡镇时,就目睹了上下级基层政府间的“数据共谋”,并在随后的田野工作中观察到大量的类似现象。周老师从制度主义的视角出发,将此现象归纳为“一个制度化了的非正式行为”,并将其与经济学领域的“共谋行为”(collusion)理论加以联系。很多学者讨论了相关的现象,如“变通”、“层层加码”等。周老师进一步提出,这些现象都可以进一步被纳入“非正式制度”的分析概念中,提出“非正式制度”与“正式制度”是互为依托、相为互补的关系,并将此问题延伸至对于“帝国逻辑”的讨论。可以看到,田野研究可以帮助我们提出好的分析概念,从对单一现象的认识上升到对一组现象、乃至更广阔场景与理论脉络的研究。

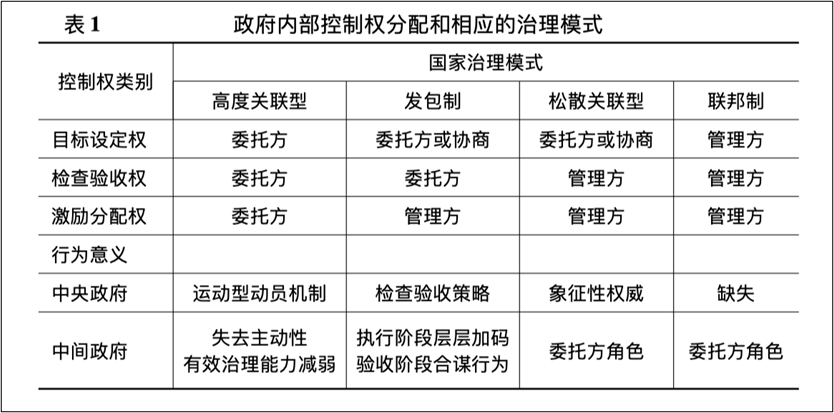

其三是对“控制权理论”的研究,这较好地体现出经验研究与理论创新之间的互动。这项研究的经验基础,是练宏在市环保局长达三年的系统性田野工作。练宏据此整理出的大量案例显示,环保检查时紧时松、发现问题并不处理,管理方随意地、非理性地调整数据和成绩分配方案。

在寻找理论解释的过程中,周雪光老师与练宏发现,周黎安的“行政发包制”概念强调各项要素间的匹配整合,打包给一级政府。这一特点与他们的来自田野的经验观察并不吻合。但正是在与“行政发包制”思路的碰撞中,他们得到启发,进而从经济学不完全契约理论中“剩余控制权”(以下简称为“控制权”)概念出发,将组织中的控制权进行了三个维度的概念化(目标设定权、检查验收权、实施/激励权),并讨论了它们在中国三层机构间的分配组合,以及由此产生的不同治理模式(包括行政发包制)。进一步来说,过去研究中的很多常见概念,都可以在控制权理论中转化为某种具有分析性的、条件性的命题。举例而言,行政发包制通常来说包括部署、执行与验收三个过程,借由控制权理论,我们可以看到,人们通常所论的“层层加码”“变通落实”与“共谋掩盖”等不同现象,是在不同过程与条件下出现的。在这项研究中,系统详细的田野研究与良好的理论准备缺一不可。

▴

政府内部控制权分配和相应的治理模式

选自周雪光、练宏《中国政府的治理模式:一个“控制权”理论》,《社会学研究》2012年第5期。

▴

条件性与分析力度:发包制的控制权意义

通过以上案例,周雪光老师希望说明:一,田野观察是好的理论分析的源泉与基础;二,我们可以借由已有概念来提高分析力,如“运动式治理”概念长期得到学者们的重视与讨论,结合田野经验,周老师将其与“常规式治理”进行对比,来探讨其边界条件与背后机制;第三,在既有文献中寻找理论概念而不得的情况下,我们或可将旧概念赋予新的意义,或可提出新的概念与理论。需要指出的是,这种理论创新,是不得已而为之的,且需要不断尝试与既有文献建立关系。

总结:功夫尽在田野外

关于田野与理论的双向互动,学者们已有很多讨论。周老师希望通过自己的观察与心得,超越某些“老调重弹”。他特别强调,从“进入”田野到“浸入”田野,需要调动身体的各个感官(问、看、听、闻、感)参与田野,并不断进行思考来 “脱出”田野。在此过程中,饱满的田野工作与充分的理论准备相得益彰。

周雪光老师坦承,在阅读其他学者的一些工作时,常令人感到遗憾的是,很多研究资料丰富,但提炼不足,让人有种“呼之欲出”“功亏一篑”之感。这背后的原因也许是,这些研究缺乏足够的理论准备,因此难以提炼与升华。可见,理论的贫瘠、理论文献训练的不足,是好的田野研究的瓶颈口。这里的理论训练,指的并不是理论书籍的阅读与概念的拼图,而是需要真正理解这些理论概念的前提与逻辑,从而可以在研究工作中重建理论逻辑、延伸理论链条、解释理论的因果关系。

是故,好的田野研究“功夫尽在田野外”。例如,斯科特“弱者的武器”概念的提出,最早可以追溯至他在《农民的道义经济学》一书中的理论关怀,其理论的逻辑一脉相承。回顾自己的过往研究,周老师认为,制度主义理论视角与“有限理性”概念提供了自己的理论主线。

还需注意的是,在研究中,我们应该有意识地与理论文献建立关系。在此,周雪光老师引用了一段政治学学者的学术评论:“[自由裁定权]这个领域在政治学研究中蓬勃发展。它展示出不同寻常的内在一致性和累积成果。这两个特点是相互关联的。在这个领域耕耘的学者表现出一种令人敬佩的自制力,他们抵制漫不经心又毫无约束的创新诱惑,而是将自己的工作建立在他人已有研究工作之上。这一点在政治学学科是少见的。”因此,这里所说的“想象”与创新,是有理论基础的想象(disciplined imagination),与在已有文献基础上的创新。

▴

周雪光《中国国家治理的制度逻辑:一个组织学研究》

生活·读书·新知三联书店,2017年版

综上所述,好的研究应该保持田野与理论的平衡。杨联陞曾评论西方学者的研究,认为其“学术训练富有想象,但‘不接地气’。容易把远方的树木误认为是天上的浮云”。不过,周雪光老师在此强调,还有另外一种危险是:囿于狭小的田野空间,‘只见树木,不见森林’,无法想象井口之外的天空。为了克服这两种不良倾向,我们需要把饱满的田野研究与开阔的理论想象相结合。

评议环节

▴

线上会议现场

讲座结束后,周飞舟老师对讲座内容进行了总结与评论。第一是田野研究与理论的关系问题。这在过往对社会学方法论的研究中有很多讨论,较为主流的认识是,田野研究要不断地积少成多、积薄成厚,到一定程度后再产生理论认识。相较而言,周雪光老师强调,每一个田野研究本身,都有其直接与理论挂钩的深度关怀,田野与理论自始至终不能分开。这是一个非常有启发性的观点。

第二是一个村庄的田野如何与理论发生关联的问题。在讲座中,周雪光老师特别强调分析性概念、因果机制与理论建构的重要性。特别是分析性概念,是我们把田野经验进行凝练并和已有理论发生关联的一个抓手。

第三是田野研究与研究者本人的修养、形象、意志与志向之间的关系问题。周飞舟老师指出,在做具有理论关怀的田野工作时,如果田野观察与理论不一致,最容易碰到两种问题:一种是用理论切割现实,即有目的性地搜集材料来证明理论;另一种是“田野崇拜”,到田野后舍弃既有理论而单纯“创新”。其实,我们应该反躬自省,是否是田野观察还不够深入,亦或对理论的理解有所偏颇,而这背后的田野工作者的形象/志向问题非常重要。如何避免上述两个问题,则需依靠田野工作者个人的理论修养与对田野的深入程度(沉浸深度)。我们既是在通过田野进行研究,也是在田野中学习。在这个意义上,周雪光老师的演讲,对于每一个有志于田野研究的人,都是一个激励。

问答环节,周雪光老师就线上观众所提出的如何避免用理论切割现实、田野是否可以检验理论、如何进行跨学科理论创新等问题进行了热烈的讨论。

发表评论