昨天,是卡尔·马克思诞辰204周年纪念日。

“无产阶级失去的只是枷锁,而他们获得的将是整个世界 。”写下振聋发聩的《共产党宣言》的时候,马克思还不到30岁,这个年龄上,很多如今的年轻人或为了眼前的生活而迷茫,或向往着虚幻的诗和远方。在《宣言》发表19年后,具有跨时代意义的《资本论》出版。

读《共产党宣言》与《资本论》成为时下的热点,比如来自著名的人文地理学家大卫·哈维的“跟大卫·哈维读《资本论》”的在线课程就一直非常受欢迎。耄耋之年的的大卫·哈维依然站在讲台上,他讲《资本论》,讲了几十年。

大卫·哈维(David Harvey)

在西方,大卫·哈维的粉丝越来越多,这几年,他频频到访中国,他的好几本著作译成了中文,像《跟大卫·哈维读〈资本论〉》、《资本社会的17个矛盾》等等。

2016年中国房价的疯狂暴涨,也让许多人开始广泛引用《资本社会的17个矛盾》中关于“房子是如何被资本化”的论断,发现重读马克思并不过时。但是重读马克思的意义又岂在区区一个房价呢?

今天,活字君与书友们分享《北京青年报》记者张知依在马克思诞辰200周年时对大卫·哈维的采访。专注《资本论》四十年的大卫·哈维说:我们需要更开放的思考。

马克思诞辰200周年

我们还能从他的著作中得到什么?

—

文|张知依

特约翻译|闫漪

本文原刊《北京青年报·青阅读》2018年

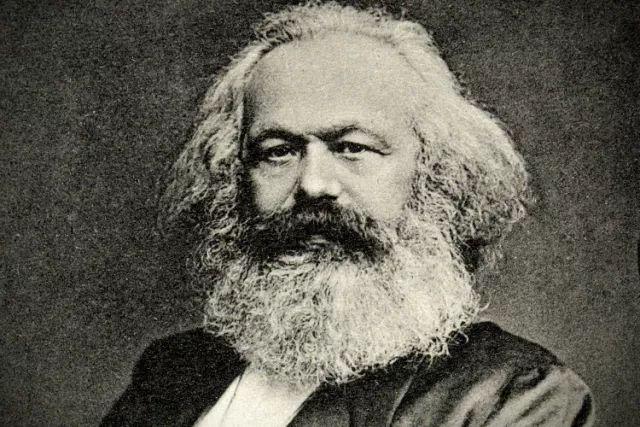

卡尔·马克思(1818年5月—1883年3月)

马克思死了,我还活着呢

您带领学生阅读《资本论》近四十年,世界的局势在变,这在您的课堂上有所反映吗?

大卫·哈维:课堂上的确有很大变化。20世纪60年代末到70年代,美国和欧洲等地爆发了激烈的学生运动,那时候人们对马克思的思想兴趣很大,但并不是对马克思的《资本论》本身感兴趣,因为当时的经济状况并不符合《资本论》第一卷中的论述,而第二卷又是一本艰深晦涩的书。所以当时讲课并不容易。

在20世纪70年代后,资产阶级开始推行新自由主义,美国社会从国家资本主义过度到了自由市场,工人阶级的力量受到削弱,一系列的转变随之发生。到了20世纪90年代,随着冷战的结束,很多社会运动也随之结束,大家依然在质疑马克思的理论,所以我的课上几乎没什么学生,最少的时候可能只有八九个人。

有趣的是,就是在那一时期,《资本论》第一卷中所描述的情形正在重现,书中的描述和当时的经济状况非常贴切,但人们却对此所知甚少。20世纪90年代墨西哥、印度尼西亚等地的劳工情况,就和马克思在《资本论》第一卷中对工人情况所做描述的几乎一样,但是因为冷战的结束,人们都说,马克思已经死了,社会主义已经死了。我只能不停地说,嘿,我还活着呢。

新世纪的到来,也带来了越来越显著的全球化,潜移默化地改变了每个人的生活,特别是金融危机之后大家的感觉更加强烈。我很好奇,2000年之后,您的课堂还是寥寥几人吗?

大卫·哈维:情况确实不一样了。全球化持续发展,2001年发生了一次股市危机,然后全球局势就开始有点失控了。这个时候,人们开始重新对马克思的思想感兴趣,然后2008年发生次贷危机,每个人都在问马克思,发生了什么?大家都感叹,我们应该重新读一读马克思了。一时间人们对马克思的兴趣高涨,我的教室从过去的八九个学生,到现在有很多听众。两周前我在波士顿讲课,来了2000多个听众,如果我在拉丁美洲上课,可能会有3000多个听众。

2017年是《资本论》第一卷发行150周年,世界各地有很多纪念活动。我想,现在的人们有了这样一种共识,资本主义出了问题,我们需要改变,我们需要更开放的思考。不过我还是会遇到很多阻力,因为资产阶级不喜欢这样的想法,美国的主流声音依然不愿意进行这样的讨论。

一百多年过去了,这样一本遥远的巨著,还能否解决现代社会面临的问题?在课堂上您是如何引导学生的?

大卫·哈维:其实《资本论》确实是和社会的发展息息相关,眼下的世界分成了两个部分,一部分按照《资本论》第一卷的描述运转,另一部分按照《资本论》第二卷的描述运转,两本书加在一起,你看到了一个完整的世界的面貌。我要做的,就是指出马克思的《资本论》和现实世界的联系。

二战之后,美国士兵从战场上回来,面临着就业方面的困难,政府认识到必须要保证就业。当时的政治局势很复杂,美国做了两件事情。

第一件事,发起了意识形态的攻击,攻击社会主义和共产主义思想,这演变为冷战,以及美国国内对于共产主义和社会主义思想的压制。

第二件事,建立了一个多元的经济,促进就业。美国政府当时的做法是干预经济,增加投资和发放国债,推进城市化和一系列的建设工程,发动整个美国一起修建高速轨道系统,推行中产阶级的程式化的生活方式,赋予工会和工人更多的权益,鼓励他们寻求更高的工资,以此提高经济需求。这样那些从战场上回国的人会看到比较明朗的未来。那段时间美国经济快速发展,工人状况得到很大改善,当时的情形比较贴近《资本论》第二卷中的描述。

到了20世纪70至90年代,美国经济陷入了困难,资产阶级失去了权力和财富,所以在20世纪70年代,资产阶级要夺回财富,推行另一种模式的经济发展,当时的局面变得更贴近《资本论》第一卷的描述。统治者推行新自由主义,我们从国家资本主义过度到了自由市场经济,国家不再支持工人阶级的权益,而是支持资产阶级,资产阶级控制了政府,很多社会福利和权益受到削弱。所以当我讲到《资本论》的时候,就会向学生们指出,第一卷现在变得更重要了,因为我们回到了19世纪马克思著书时所处的那样一种情况。

我会告诉学生们,历史上发生过这样的事,马克思曾经做过这样的分析;我也会引导学生思考,这样的事情现在是不是也在发生?这就是我讲课的方式。

[英] 大卫·哈维 《跟大卫·哈维读《资本论》(第一卷)》(刘英 译,上海译文出版社,2014年)

时代在变化,您的讲义也会与时俱进吗?能否和我们分享一下,这些年您对授课内容进行的调整?

大卫·哈维:我一直试着让马克思《资本论》的理论讨论和现实世界发生的事情产生联系。比如,如果我在中国授课,我一定会讲讲“一带一路”,我会根据马克思的分析,告诉学生为什么这样的事情会发生,这不是一件孤立和特殊的事情,英国人曾经在拉丁美洲修建铁路,法国人也曾经修建了一条从俄国通往伊斯坦布尔的铁路,从而加强周边地区的经济融合,刺激经济的发展,这些都和《资本论》中的理论有关。

以开放的方式,讲授马克思的思想

就您的观察,在今天,美国的年轻人对马克思和《资本论》感兴趣吗?

大卫·哈维:美国社会对马克思的理论存在着很多偏见,有人认为它是邪恶的,是宗教性的,代表了撒旦的想法,不过很有趣的一点是,年轻人反而不是这样想的。最近在美国有一个调查,征询年轻人对社会主义的看法——社会主义在美国一度被认为是一个邪恶的词汇。虽然现在一些人也持这种观点,但是这个调查显示,40%-50%的35岁以下的被调查者认为社会主义是一件好事。这很令我惊奇。

可能和冷战的结束有关,“邪恶的社会主义力量”不再存在了。你知道的,在美国,我们总得找点“邪恶的XXX”作为靶子,现在是邪恶的伊斯兰极端分子。这对我们社会学者来说是好事,因为我们不再是那个“邪恶的XXX”了。美国人总得恨点什么,不过现在,至少在年轻人之中,这个敌人已经不再是社会主义了。

您不断谈到,如果要理解马克思,就必须翻开《资本论》的原著,但是当下的年轻人会主动翻开《资本论》吗?

大卫·哈维:如果一个人希望理解这个世界在发生什么,自己的周围在发生什么,就需要构建一个完整的逻辑框架,借此对时事进行解读。而马克思提供的,正是一个理解世界上一些多样性的概念图。所以我的观点是,任何一个对世界感到好奇的人,都会从阅读马克思的著作中获益良多。我认为,每个人都有这种想要理解世界上发生的事的不安定感,这是好事,而马克思的思想提供了这样的可能性。

很多人都会觉得,读《资本论》太难了,如果不是做学术研究或者完成课堂作业,很少有人会真正翻开这本巨著。对此您的建议是什么?

大卫·哈维:我也承认阅读马克思的原著不是一件容易事。我的工作职责就是了解马克思到底说了什么,然后将他的观点以一种更通俗易懂的方式进行解读,让它和人们身边发生的事产生联系。比如讲《资本论》的时候,有时候我会对学生说,这一章是关于工作时长的,现在是不是有很多人为超时工作而痛苦?学生说是的,然后我就会向他们解释,为什么获得合理工作时长的抗争是重要的,这些运动的历史是怎样的,为什么你的时间被资本绑架了,等等。

在中国,几乎每个学生都被要求学习并背诵马克思的一些思想,以便通过考试,很多人会有些抵触。对此您怎么看?

大卫·哈维:对学生们来说,被强制性要求学某种课程总是令人不快。但我要说,即使是那些你们被逼着读的东西,当你们长大了,也有可能反过来欣赏它。在我年轻的时候,被逼着读了莎士比亚和狄更斯,我恨透了他们,但是当我三十多岁的时候,我突然拿出了一本狄更斯的小说,而且发现它棒极了。

这样的事常常在一个人的生活中发生,人们总是本能地去反抗权威,所以我认为你们对马克思有抵触情绪是不可避免的。在美国我遇到的挑战是,怎样解读马克思才能够让马克思思想不作为一个句号,而是作为一个开放的、刺激更多思考和讨论的领域。我尝试以尽量开放的方式教授马克思的思想,我的感觉是,当我这样做的时候,年轻的学生很容易接受和喜欢马克思。

在中国的大学里还会有这样的情况,教授马克思主义的老师用马克思的政治经济学观点给学生们讲课,大家听得热血沸腾,但是走出这间教室以后,其他的学科又是在建立在其他视角之下的,特别是西方经济学。学生们会很困惑。您怎样看待这种状况?

大卫·哈维:我认为非常奇怪的一点是,在中国,许多经济学教材都是西方经济学,而不是马克思主义经济学。为什么会这样?还有一点就是,中国的马克思思想一般是作为哲学理论课出现的,而不是作为经济学课程,经济学院教授的课程和斯坦福、麻省理工那些美国大学没有区别,这非常奇怪。

问题不在于人工智能本身,而是谁在利用人工智能

影片《美国工厂》剧照

您会结合历史和现实讲授马克思的思想和《资本论》,时下在科技领域最热的概念就是人工智能和互联网科技,二者无疑也是让生产力升级的两种技术。您对着它们有研究吗?

大卫·哈维:今天早上,还有人写邮件问我,人工智能的发展将如何影响整个社会。在“技术在社会中扮演的角色”这一问题上,我想发表一个比较宽泛的观点。你看,马克思在关于机器的角色、关于资本和工业化的这些伟大的章节,他引用了一个故事开篇,他说经济学家约翰·斯图尔特·穆勒感到非常困惑,他认为机器本应是为人类服务而生的,最后反而让工人们的工作变得更加繁重而辛苦。穆勒不理解为什么会发生这样的事。马克思在书中回答说,他当然不理解了,因为机器的使命本来就不是让工人得到轻松,而是让资本对劳动力的开发和利用达到最大化,因此也就不难理解为什么机器的发明让工人的工作处境变得更坏了。

所以您对人工智能和互联网科技,持不乐观的态度?

大卫·哈维:并不是说技术的发展就一定是一件坏事,只是人们应该冷静地思考资本会利用机器技术这件事。我不认为人工智能是坏事,我愿意看到社会上方方面面的问题能够通过人工智得到解决。但是,出于社会方面的原因,我非常清楚地意识到,资本会利用人工智能获利,并最大化地开发和利用劳动力。所以对我而言,问题不是人工智能本身,而是谁在利用人工智能——是不是资本在利用人工智能。我也清楚地意识到,资本一定会掌握人工智能,因为历史上每一次技术革命,最终一定会演变为被资本所控制,用以钳制劳动力,让工人的劳动变得更加的无意义,让劳动者变成僵尸,这就是资本控制技术的结局。

一些互联网公司似乎已经出现了这样的情况。

大卫·哈维:是的。生产力的创新和发展一定会带来让劳动者更轻松的机会,但是资本会将这一切改写,从“乌托邦”式的可能性、演变为“反乌托邦”式的可能性。在信息时代的工作者身上,我们已经看到了相同的情况:很多人一开始是自由的,是出于个人意愿工作的,但最后受到了资本的钳制,为资本劳动以创造巨额财富,比如谷歌这样的科技公司,它们通过对劳动力的控制,实现了巨额利润的快速积累。

所以对于人工智能,如果它能用以促进社会良性发展的目的,我就支持,否则我就反对。我对共享经济的态度也是这样的。比如“优步”,一开始的初衷很理想,但突然间被资本化,公司的一些人变得非常富有,而司机则越来越穷。这就是问题——技术发展背后主导的社会关系是怎样的,以及技术是否能够颠覆这种主导性的社会关系。但技术从来没成功颠覆过主导性的社会关系,而是反过来,受到主导性社会关系的控制和利用。所以我认为,纯粹的技术进步是好事,但是到底如何配合它、利用它,这是需要讨论的。

从马克思写就《资本论》的19世纪,到社会主义革命风起云涌的20世纪,再到互联网和人工智能技术成为不可忽视的生产力的今天,“阶级”的范畴恐怕已经发生了变化。在您看来,如今我们该怎样定义“无产阶级”?

大卫·哈维:我认为无产阶级的定义一直在发生改变,这也是马克思的思想停滞了的一个方面。在1850年,无产阶级的定义也许是恰当的,但当下的社会已经不是这样了。我们必须重新认识和理解阶级,阶级不是固化的分类,而是某种持续被重组、被定义的结构。我认为我们需要时刻注意社会关系的不同社会条件,而不是假定有一个固定的阶级结构。在阶级定义这个问题上,我们需要更加灵活。

最后想问您,假设有机会见到马克思,您会和他说些什么?还有,他又会和您说些什么呢?

大卫·哈维:我会对他说,卡尔,你得重新写《资本论》的第二卷,用第一卷的那种文笔写,这样它会成为一本很棒的、每个人都能理解的书。这样人们就不用去阅读那些导论或者笔记了,那可不是件轻松事。

至于马克思,我想他可能会和我聊聊我的一些观点,我们在一些问题上可能会有不同观点,不过我想那是因为我们生活在不同的时代吧。

END

活字文化

成就有生命力的思想

发表评论