雪崩时,没有一片雪花是无辜的。

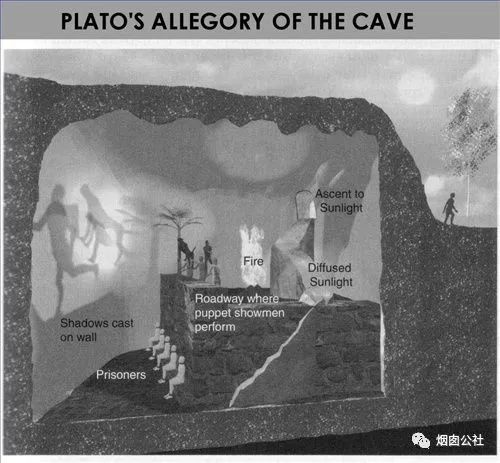

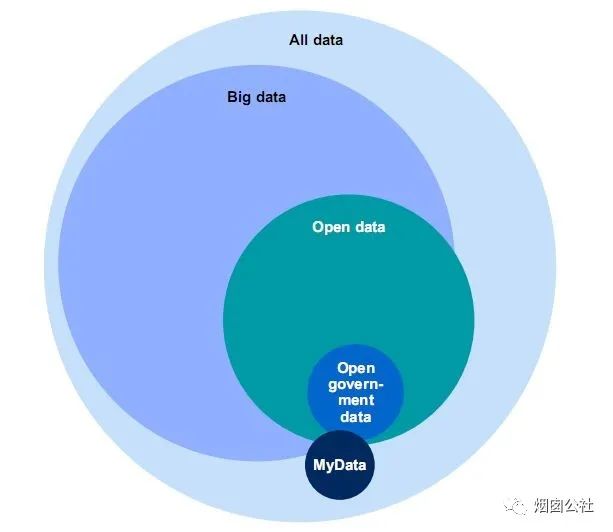

一粒雪花晶体,它自身作为一种菱形的构成,在其结构的边缘上与其他雪花晶体相连,它受到一个来自所有方向的合力,这种合力被每个同处于其中的雪花晶体所传导,同时其自身也由于其构成而为其他晶体提供一个支持,从而形成了一种客观化了的秩序,一种纯然的相互规定,一种非隶属的隶属,它们不隶属或者被合并于任何所谓可能的高一层级的雪花。因为任何雪花晶体只是处于一个系统中,一个非线性决定论的系统,当雪崩发生时,可能出于一个偶然的外来刺激,但真正发生作用的,却是每个晶体的合力。我们的社会也是这样一个系统,这种系统正由于缺乏其单子独立的单向的施动作用,因而成为了不受控的,它服从于一个力量和经验之外的原则。换言之,该系统里没有控制者也没有被控制者,没有洞察一切的老大哥和他的拥护者们,没有牧人和牛羊,也没有资本家和无产阶级。决定者同时也是被决定者,每个个体都被编入这个轮盘里,它没有开始也不会结束,没有人能获得自由,也没有人不能不自由(如果自由出于一种体制的虚伪被提供了出来而要求得到回应和确立)。任何试图只立足于局部客体的尝试性改造在下一刻就立即被全体吞噬,如同政府发放救济金并不会从根本上改变失业固然的存在,而失业又只是全体中的一部分。今天,我们谈到大数据下的社会分析,谈到云算法下的骑手处于系统中的困境,或者是新冠疫情将人群辖域化和隔离化,年复一年的高考和考研的成绩段位划分,以及每个季度的经济金融数据报告显示。透过这一切,我们看到的只是数据,一个接一个而无穷无尽的被确定被观测被纳入被分配的数据,而数据背后的人却隐匿了、被消解为数个指标、量度、点或者线组成的图表。数据逐渐成为一种意识形态,而渗入到方方面面中建构出每个伪主体。一个个可以被删除被切换和重新装配的数据主体。当然本文并不只满足于指出具象层面上所发生的。实际上,主体通过范畴图式将经验质料在表象层面上构成概念这一过程,已经造就了“主体”与自身实然性的分裂,而感性恰是物自体的所在之处。这只是一个依据“存在即被感知”的经验主义原则确立的被观测和切割质料的主体。换言之,它在让技术理性发展为科学的支配性原则的过程中,自身也成为了技术理性的对象。

回到康德的语境中,知性对概念的生产有赖于概念的先验图式,或者说知性的范畴表,而知性运作本身得以可能是建立在感性质料的获得的基础上的。这似乎并无问题,但实际上感性本身已在此遇上了一种分裂,一种来自知性的切割作用,这种切割确保了概念建构的可能性。而感性此时已非纯粹的现象或者自然质料本身,而是一种类比于劳动加工的产物。由此能够看到马克思和康德的某种潜在的映射关系,马克思区分了作为先在劳动对象的自然质料和劳动者以及劳动者所持有的劳动工具,劳动者使用劳动工具作用于质料的过程,即为一种对象性改造的进程,这让纯粹的自然之物成为了劳动产物,而这种改造也是依据一定的先在形式的。而在黑格尔那里,无论知识的获得还是劳动,都成为了主体—实体的对象性开展。而这只是第一阶段的运作,在康德认识论的第二阶段,概念已遵循一系列的范畴图式已被生产出来,而这对于形成所谓科学知识仍旧是不充分的。概念仍然需要先验理性依据合目的性而组合起来,以形成系统的知识,这种系统理性知识的目的并不在于自身,毋宁说它的目的是超出自身,以便能够对处于到来之中的经验客体做出理性的推断,它立足于过往的知识和概念,但目的却指向未来,它是为将要到来之经验的预期,一种将其纳入既有知识系统的尝试。

如果用马克思术语表达,这是概念自身的再生产。同样,在社会化劳动中也能够看到,单一的劳动产品本身只是一个随时可以被消费行动耗尽的暂时性存在,而透过多个劳动产品背后所组织起来的一系列物体系,才是一种常驻的形式。甚至可以反向地看待,单个劳动产品只是物体系形式的具体的质料化结果。透过多个劳动产品或者是商品的组合,可见一种同构的合目的性也已处于系统的劳动生产中,该种物体系虽然是人的产物,但却也在劳动产品和劳动者的对应关系之中反过来结构了人与物和他者的关系。我们成为了我们的知识(劳动产物)的奴隶。由此,理性的合目的性也就是生产关系的合目的性,知识和人依据同样的结构性编码原则被一个抽象机器所结域,而在理性或者说生产的空间中以一种固定的形式被克分子化和节段化。在这个层化的节段空间中,理性的权力展开运作,在一个重复的逻辑中不断指认和维持自身。而理性对处于到来之中的经验的再度形式化,同时也就是生产关系的再生产的原则。在阿尔都塞的语境中,教育即是生产关系的再生产的重要形式,而教育本身刚好承载着启蒙的任务,与其说启蒙的核心任务是使人成为现代意义上的理性人,不如说启蒙真正表达的是认同“理性”的生产关系,并成为依据普遍形式而生产出的众多复制品中的一个。

但真正的问题却从感性质料被切割之时就也已诞生了,系统性知识的建构是知性为自然立法的成就,而相应的代价却是认知与原初自然经验的不可逆的分离。虽然在黑格尔的认知的辩证发展进程中,感性作为认知第一阶段并非因此消失,而是只是发展环节的必不可少的扬弃,在概念的第二阶段中去作为综合之物得到保留,以便构成更高的具有普遍性的知性阶段。但部分的丧失仍旧是存在的,这是知识或者说是文明的代价,正如精神分析中的阉割机制将婴儿铭刻在大他者的符号系统中是以和原乐(母亲无条件的爱)的永久分离为代价的,而该分离却确证了符号主体在社会场域中的位置。这是一个主体自身的异化过程,为了成为社会主体,自然状态必须被范畴化。在马克思的意义上,去自然化并不能只被单一地理解为劳动对象被改造这一环节,它同时也是人的去自然化:劳动者与劳动资料,劳动者与劳动产物的分离,而这是社会化大生产的前提条件。劳动者籍此进入到社会交换系统中来,被资本主义权力场域规训,并依据系统中的法则来决定自身行为。节段化的控制在两个维度上展开其运作,一个是个体主观精神层面上的认同机制建构,另一个是资本社会生产权力场域上的布置和划分。前文已指出,这种控制建立在理性对个人和社会的支配权基础上,也许支配并非一种更精确的阐明,而毋宁说,理性的生产和再生产的形式已内化为了社会的组织和构建原则,这一原则的本质在于合目的性——资本主义扩张性生产的根本目的。因而并非是我们在支配生产过程,而是生产定义了我们。可以将康德的名言马克思化:生产为社会立法。

进一步的追问在于:理性以何种具体的方式主导着社会组织和生产的进程?前文指出,概念立足于经验质料的片段化截取,即一种抽象的进程,这种抽象因而获得了一种量的普遍性。而理性通过概念将物单独地作为对象而考察之时,这种普遍性同时又获得了一种具体化,从而物成为了承载着特性的个体。计量是在此基础上成为可能的,如果思维未提供一个多个对象之间的共性,那么立足于共性的个体之间的量的相加是无法实现的。而抽象价值的交换也是在抹除了使用价值的多样性的基础上成为可能。从历史的角度来看,计量或者是数的概念,正是在早期资本主义的商品交换得以广泛开展之时,逐渐成为了社会的普遍组织形式的。而在此之前,物和人并非被作为单个的无差异的数来对待的,物是泛灵论下的特殊之物,每个物都包含着总体的自然的精神;而人是群落的一员,归属于社群共同的神灵或图腾。毕达哥拉斯和笛卡尔将数学作为理性的最佳表达形式是不无道理的,古希腊和英国都是商业贸易的重地,计数已成为了两个社会运转的核心要素。此外,数学并非只满足于对众多个体的单个共有要素的抽象性加总,它同时还伴随着一种对个体差异性的抹平:不符合普遍抽象原则的只属于单个个体的自在特性被降格为一种非常态、一个例外、一种变异或者畸形、一种违背理性的魔鬼式的存在。

无理数的发现曾一度对自足的数学理性构成了冲击,因而发现者也被毕达哥拉斯的门徒们丢入海中。抽象的加总和个体差异性的抹平的最终产物就是作为纯粹逻辑形式的数理逻辑,经验成为了虚幻的、多变的幻相存在,而只有数背后纯粹的先验逻辑形式是永恒的。笛卡尔便以此将数学或者几何推论作为知识的确定性的典范,从而纯粹的数学和几何学就代表了理性知识的最高理想境界,而所谓科学就是建立在经验观察能够以数学的定量形式被确定的基础上。这样的科学因而具有了一种逻辑上无可辩驳的自洽性,一种合乎理性目的的先天形式,从而摆脱了经验主义或者逻辑心理主义的观点,这些观点认为知识不过是经验在心理层面上的重复相加而已。科学的实证主义就建立在这一笛卡尔—康德式纯粹理性所提供的“坚实”地基之上,它遵循着经验的量化原则,以及前提的条件设定,在一个给定的不变的环境下,对可能的单个或多个因果相关项进行变动,从而确定一种函数形式和图表坐标的方法来对具体形式的发展样态进行描述与分析。而实证实验分析的有效性往往依赖于单一变量环境是否可以被有效提供出来,这才能够在两个变化中确定变量的数据上的变化关联。从整体的角度来看,这就是实证主义科学的理想化方法,立足于抽象的限制与形式的必然性,如果前提能够被完全达成,有效控制得以实现,这样一种实证科学从逻辑上就是必然的和自足的。

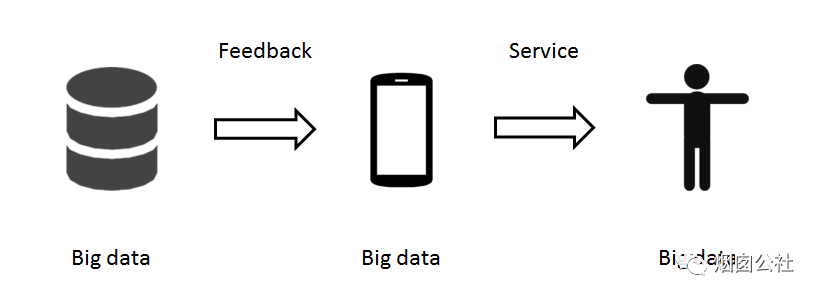

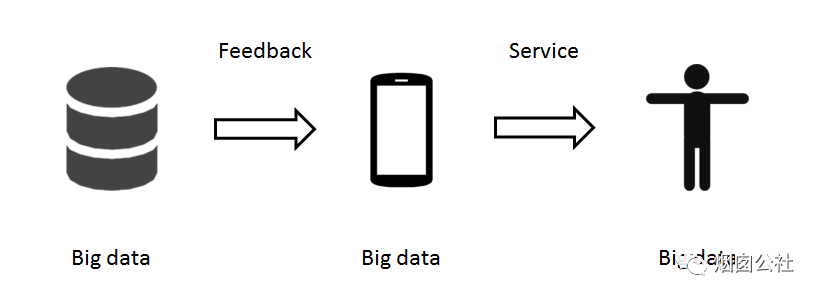

实证科学的方法构成了一切现代自然科学的客观性基础,这无疑是它值得称赞和捍卫的地方,它能够让人获知普遍的自然真理和法则。中世纪天主教会对基督神圣的阐释合法性被崛起的新教甚至是无神论推下神坛,而一个全能的理性主义神话被慢慢建立起来,科学逐渐成为了新的上帝。数据的实证主义即是新上帝在人间的代理。但问题并不在于此,起初实证科学的对象面对的仅止是自然领域,人文领域被先天人权和自由的假设所占据,人自诩为理性的能动的道德主体,如同帕斯卡尔所言:人是有思想的芦苇。人的尊严在此尚未被撼动。然而数理实证的方法背后却隐藏了一种控制论的深层要素,它能够将任何客观存在作为其支配和观测的对象。出于一种对自然科学卓有成效的理想形式的效仿,人文科学也引入了这一实证的概念,并主张用科学的方法去探求人类社会本身的普遍法则。但这仅仅只是知识学科层面上的趋势,而更为根本并且后果严重的进程在于,社会管理引入了这一量化控制的方法,并将个体的人作为了其切割和支配的对象,以便个体或者群体能够沿着指定的因果关系产生反应和行动,以建构一个精确有序治理的社会机制。实证主义的对象本来是投向人之外的自然,但现在却反过来支配了人自身。而支配着整个社会控制和运转的那个最终目的,便是前文所提及的生产性法则。

这一切实证化的以人为对象的控制模式的运转,依赖于普遍的社会权力,以及权力装置的配置,它以一种分割和层化的全景敞视模式,被全面地建立起来,并与资本主义生产相结域,提供了一种稳定性的社会保证。人的具有尊严的自由而能动的主体性被量化控制所分解了,人成为了抽象的冰冷的数据集合,成为权力场域的一个作用点,一个可以随时被条件干预的物理对象,一个可以被肆意拆卸和装配的生产机器,一个被神圣理性面纱包装的所谓自由主义意识形态的质询傀儡。数据和权力背后的具体的肉身似乎成为无关紧要的赘余存在物,它只是一个能够为生产提供劳动力输出的生产要素,而肉身的所谓自主意识也早已得到教育和精神外科手术的精确编码。人群的精神空间在一种伪差异性的个体话语假象所掩盖的符号运转进程中被高度同质化,以至于似乎治理技术确定了某个个体行动和环境的开头,就能得出其最终结果,一种复制的量化逻辑主导了人肉体和精神的生产。而这就是系统化数据控制的最终后果———资产阶级启蒙下的古典自由主体的消亡。

不过,消亡的并非人作为欲望和意志的能动体本身,而是一种空洞而形式化的人的理性和自由的假设。在全球化市场竞争的基本体系下,理性被还原成价值生产和计量的工具理性,价值理性的向度似乎成为了言之无物的不切实际的理想。而所谓自由不过是资本交换和劳动供给自由提供和流动的托辞。然而,临床医学和日益生理实证化的心理学、社会学在发展进程中,却遭到了作为社会控制基点的肉身的阻抗,肉身本身的欲望是不断流动和生成的,生产性的配置试图将其汇聚到纯粹的劳动之上。然而正如前文所提及的,阉割机制总带有某种剩余,一种抵抗着被能指化和意义化的残余,肉身通过质询并没有被完全地构成为符号主体,一个间隙,一条隐含于其中的逃逸线仍然被留下了,这是文明的结构的不可能性或者是深层次的以不完全的压抑为代价的秩序的确立。它是被拉康称之为实在界的小a的东西,立足于被分析者的主观意义进行阐释的精神分析的话语对此难以捕获。而一种实证化的行为主义心理学则愈发只是停留在表象的层面上,人的精神和思想是无法被有效量化的,因为从根本的条件实验得以开展的前提上,肉身就直接构成了对变量控制的背反。肉身并非一种可以被单一的抽象特质所界定的物质客体,而不如说肉身本身就是一个多元体,它内部以一种交互的多要素推动的方式在运动和生成着,各种遗传的、文化的、历史的、家庭的、个体经验的诸种差异性配置结合在该对抗着普遍同一化逻辑的身体上并达成了一种绝对的特殊性,从任何一个单一角度对肉身的切入解读最终也只能发现该角度自身的局限性。

所谓的脑科学家们迄今为止也没有找到任何一种有效的手段去直接观测和获得个体的具体的思想和情感。借助文字和意义的精神分析疗法,要实现精神空间的秩序化也只能以一种不完全的阐释和象征化过程为手段。在意识之下有潜意识和无意识,在任何科学概念形成之前有感性的现象世界,在问题化和现成化的理论视角之前是操劳着的存在的展开。这些不但构成了科学的先在前提,也限制了一种试图绝对的量化社会控制逻辑的边界。除了在个体层次上,实证主义的量化控制遭到了阻抗,另一方面,人文科学的量化观测也宣告了其贫困。虽然经济学依赖于众多数据模型对经济运动还原的有效性,然而经济学理论构型所立足的一些普遍性前提却往往是一种理性独断论式的假设,而这些假设在现实中往往并不能有效成立,而只是一种理想化条件。要在社会的多元生成系中完全证明某事件的单一确定性成因是不可能的,从整体上看,社会的所有结构性条件都处于一种不可逆的流动之中。某历史事件受多个条件的共同作用发生了,这些条件无法从量上得到精确确定,该事件产生影响又推动许多相关的项的变动,而这个进程随即成为了无法重复的历史,因果关系也已改变且无法还原。经济学理论仍然不能有效预测和防止某些突然的经济和社会波动或者一种例外状态对其稳态造成的冲击(新冠疫情或欧洲火山喷发),在某些末日小说的想象中,诸如致命病毒的爆发,小行星撞击地球、核战争成为现实,这些作为不可控的例外冲击,宣告了任何一种理论对应现实的稳定性的破产。

甚至经济学自身,也无法准确预测经济危机的突然爆发,因为经济危机是一种总体的结构化叠加效应,马克思从原理上指出了它作为资本主义基础配置运动的无法避免的矛盾,并视之为资本主义制度解体的某个必然过程,但这也仍然只是一种框架式的预期,在数次经济危机后,资本主义体系并未像马克思设想的那样走向毁灭,而是在保持私有制市场的前提下实现了自我形式的转变和更新。此外,社会学的数据观测往往提供的只是一种量化描述,其立足于统计手段获得的数据,社会学家只能提供一个对过往局部现象的观察角度,并尝试做出阐释,且往往也局限于阐释何以如此之上,而不会对将来如何做出太多判断。任何一种对社会现象准确的预测都是不可能的,因为历史是一种二元预测系统,预测的未来结果本身便能够成为当下的一个现实要素,并改变当下的因果性配置,而一旦当下的因果性配置被改变了,对未来所做的预测也便不成立了。如果一个社会的管理者试图借助政治强权去按工具理性的标准去改造和规定一个内生和多元的社会系统,让所有社会力量和动因按着计划规定的方向去发展,那么这将是一种极权主义的政治形式。无需赘述,哈耶克、波普尔等人已经很早地从理论上阐明了这种强制化的改造不可避免的失败。

而历史也为之提供了例证。综上而看,一种工具式的实证数理理性愈是尝试将其权力扩展到本不该属于它的领地之上,它便会随着该进程的深入日益遭到对抗,肉身的和社会的深度内在性和超越性也会从根基上逐渐瓦解实证主义的帝国主义倾向。时至今日,无法被量化观测的特殊经验,无法被数据实证关系阐明的存在之物间的因果关联,仍然被视作非科学之物而被排斥在科学权威所确立的知识社会之外,之所以科学竭力贬低和压抑此类单一个体的特殊知识形式,正因为这种“二流”知识和经验催生着一种对科学—权力的二元编码空间的逃逸。沿着科学话语边缘的逃逸线,一种游牧的知识生产者被释放出来,科学的绝对有效性遭到了质疑;沿着权力空间边缘的逃逸线,无器官的身体被组建,游牧的欲望机器构成了对层化的资本权力场域的反叛和分解。服务于资本社会的精神分析目的在于重新将症候个体欲望机器整合进社会劳动生产的秩序中,然而这种整合本身却总带有一种非完整性,总有无意识的某种不可名状之物从中脱落。大他者也带着非完满性,它随时可能遭到逃逸了主人能指链的骇人之物的突然爆发所带来的系统性紊乱——来自欲望的实在界的回复,这也就是是革命和暴乱得以生成的平滑空间。数据化的工具理性在作用于生产性的肉体之时遭到了阻抗,在此明确的线性因果决定论和控制手段达到了其边界。/

发表评论