心理学效应是社会生活中常见的心理现象及规律,它们生动地刻画了人们的行为现象和规律。相比较枯燥乏味的理论知识,一个个简洁有力而又趣味横生的心理学效应让我们能够一探人类行为的底层模式,因此深受人们的追捧。下面本文列举了常见又有趣的十三个心理学效应,看看你是否符合呢?

一、罗森塔尔效应

美国心理学家罗森塔尔考查某校,随意抽18名学生写在一张表格上,交给校长,说:“这18名学生经过科学测定智商很高。”事过半年,罗氏又来到该校,发现这18名学生的确成绩名列前茅。

罗森塔尔效应就是期望心理中的共鸣现象。如在教育孩子时,不妨对孩子说:“我相信你一定能办好”、“你一直是一个聪明的孩子”这样孩子就可能朝你期待的方向发展。

罗森塔尔效应在教育学中的应用非常广泛,给现代教育带来了很多启发,我们都应该了解学习。

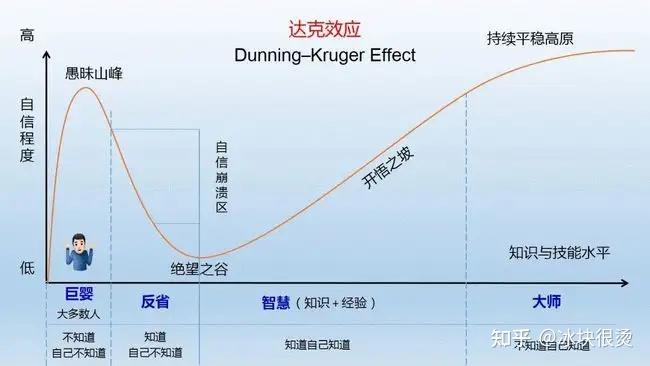

二、 达克效应

达克效应指的是能力欠缺的人在自己欠考虑的决定的基础上得出错误结论,但是无法正确认识到自身的不足,辨别错误行为,是一种认知偏差现象。

简单的讲,就是越无知的人越自信,这可以帮助我们了解人们的行为模式以及自省。

其具体表述有以下四点:

1.能力差的人通常会高估自己的技能水准;

2.能力差的人不能正确认识到其他真正有此技能的人的水准;

3.能力差的人无法认知且正视自身的不足,及其不足之极端程度;

4.如果能力差的人能够经过恰当训练大幅度提高能力水准,他们最终会认知到且能承认他们之前的无能程度。

有一句话说得好,已知的知识就像一个圆,这个圆越大接触到的未知越多,越能认清自己的无知。这启示我们,应该时刻保持谦卑。

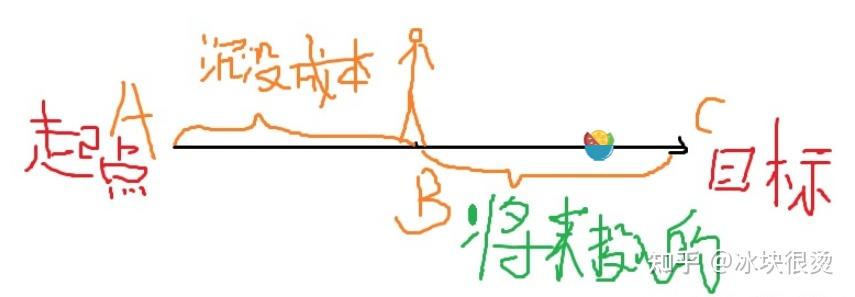

三、 沉没成本效应

昨天晚上和朋友吃饭,最后吃不下了,朋友还一直招呼着往下吃,说着不吃不就浪费了。我只能无奈的摇摇头,看着他吃,不吃是浪费了,吃撑了难受的也不是别人。最后看着他在那手摸着肚子一步一挪的行进方式,我是真的乌龟走读——憋不住笑了。

其实这就是常见的被沉没成本绑架的案例。

沉没成本,是指以往发生的,但与当前决策无关的费用。从决策的角度看,以往发生的费用只是造成当前状态的某个因素,当前决策所要考虑的是未来可能发生的费用及所带来的收益,而不考虑以往发生的费用。

以上是网上的释义,就是之前的花费的功夫影响到了你现在的决策。还是拿之前吃饭举例,花费的钱就是之前付出的成本,你现在要做一个决策,放弃继续吃,因为再吃撑得很,但是因为之前已经花费了钱,不吃就浪费了,因此你被绑架了,只能继续吃。就是为了不亏本。

这是我们常见的案例,除此之外也是比比皆是,比如来都来了。耗费功夫来就是沉没成本,如果不干个什么就回去,感觉亏得慌,因此可能你很抗拒,也因为来都来了而选择接受。

因为为目标付出了沉没成本,因此无法放弃目标,只能继续投入。

这些其实都是小事,无关大雅,我们要注意的还是在一些投资和情感上避免被沉没成本绑架。其实要避免还是要从自身的认知方式进行改变。思考问题要从需要和感受方面出发,不能只在那里进行利益权衡,凡事都从利益出发,你可能不会“亏”,但又何尝不是“亏大了”。

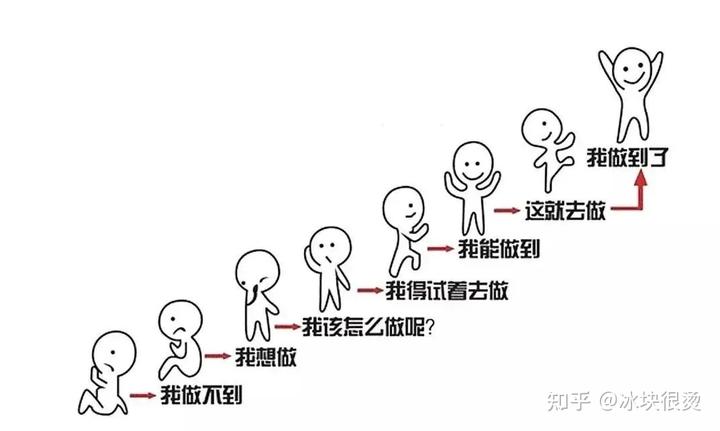

四、 成败效应

成败效应:是指努力后的成功效应和失败效应,是心理学家格维尔茨在研究中发现的。

他的研究是,学习材料为几套难度不等的问题,由学生们自由地选择地解决。他发现能力较强的学生,解决了一类中一个问题之后,便不愿意再解决另一个相似的问题,而挑较为复杂的艰难的问题,藉以探索新的解决方法,而感到兴趣更浓。这就是显示学生的兴趣,不仅是来自容易的工作获得成功,而是要通过自己的努力,克服困难,以达到成功的境地,才会感到内心的愉快与愿望的满足。这就是努力后的成功效应。

在另一方面,能力较差的学生,如果经过极大的努力而仍然不能成功,失败经验累积的次数过多之后,往往感到失望灰心,甚至厌弃学习, 这就是努力后的失败效应。

这就导致了成功者更成功,更乐意挑战高难度难题;失败者更失败,觉得自己很无能。我们可以根据这个效应,把目标拆成小目标,从简单的先做起,积累自己的成功势能和强者心态。

五、 登门槛效应

登门槛效应:

又称得寸进尺效应,是指一个一旦接受了他人的一个微不足道的要求,为了避免认知上的不协调,或想给他人以前后一致的印象,就有可能接受更大的要求。这种现象,犹如登门坎时要一级台阶一级台阶地登,这样能更容易更顺利地登上高处。

登门槛效应对我们的启示:

在我们请求别人的帮助时非常有用,但也可以用在帮助自己上,登门槛效应我们也可以用另一句话辅助理解,万事开头难。这句话乍一看和登门槛是矛盾的,其实是看事情的角度不同。我们做很多事情其实开头是最难,但也是最简单的,只要我们开始做某一件事,哪怕只是最简单的一点点,我们心中就破除了畏难心理,马上就会发现,以前以为很难的事情,也就那么回事嘛。

六、 马太效应

《圣经》中“马太福音”里有一句名言:“凡是有的,还要加给他,叫他余;没有的,连他所有的也要夺过来。”美国著名哲学家罗帕特默顿发现了同样的现象,即荣誉越多的科学家,授予他的荣誉就越多;而对那些默默无闻的科学家,对其做出的成绩往往不予承认。他于1973年把这种现象命名为“马太效应”。

这个效应在多个方面得到了体现,与之对应的还有二八定律,20%的人拥有80%的财富,有钱的越来越有钱,穷的越来越穷,陷入恶性循环。怎么跳出这个恶性循环,是我们需要思考的。

七、 富兰克林效应

富兰克林效应:指的是相比那些被你帮助过的人,那些曾经帮助过你的人会更愿意再帮你一次。

当时,富兰克林还只是宾夕法尼亚州的一名州级议员,想争取到另一名国会议员的认同与支持。

然而,富兰克林不愿意卑躬屈膝地向对方示好。他选择了一个独特的方式。

因为他听说这位议员收藏了一本非常罕见稀奇的书,富兰克林写了一封信,很客气地说:“我特别想欣赏拜读一下,能否借我几天?”这位议员二话不说便把书送了过来,富兰克林则于一周后归还,并附上了一张纸条,表达他的感激之情。

没想到,在下一次国会会议中,这位议员主动找富兰克林谈话,还非常客气,是之前从未发生过的事,还在很多事情上表达对富兰克林的认同。

于是他们成了非常好的朋友,这种友谊持续了一生。

富兰克林说:“曾经帮过你一次忙的人会比那些你帮助过的人更愿意再帮你一次忙。想取得一个人的支持,尤其是圈子外的人的支持,那就先找他帮个忙,事情会出现意想不到的转机。”

这种神奇的现象被称为“富兰克林效应”。

生活中,要使某个人喜欢你,那就请他帮你一个忙,这会让别人感受到被认同和尊重,能够拉近彼此的心理距离。让讨厌你的人喜欢你的有效方法是,想办法让他帮助你。有些人会利用这样的“民间智慧”来操纵人,比如,有人总是让你不断的帮助他,仅管你常常觉得很为难甚至很痛苦,但是你就是“根本停不下来”,因为很可能每一次你都在找理由安慰自己,其实我是非常在意这个朋友的或是非常喜欢这个人的,每一次你都在找理由。而很可能你只是被有心之人“操纵”了。当自己需要帮助的时候,其实去找那些帮过我们的人会更明智一些,那些帮助过我们的人更可能再次帮助我们,而那些我们帮助过的人,未必肯伸出援助之手。

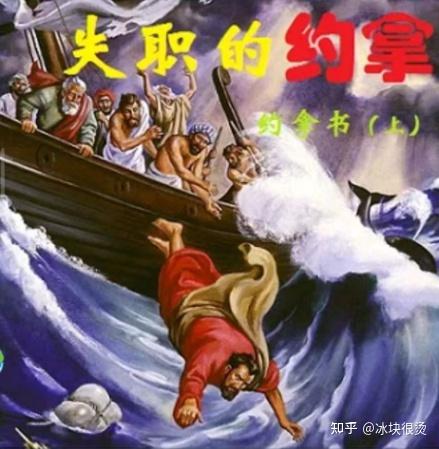

八、 约拿情结

约拿情结:指的是对最高成功、对神一样的伟大的可能既追崇又害怕的心理,叫做约拿情结。

这种在成功面前的畏惧心理,就是“约拿情结”。它反映了一种“对自身伟大之处的恐惧”,是一种情绪状态,并导致我们不敢去做自己本来能够做得很好的事情,甚至逃避发掘自己的潜能。

约拿情结的基本特征可以分为两个方面:

一方面是表现在对自己,另外一方面是表现在对他人。

对自己,其特点是:逃避成长,拒绝承担伟大的使命。

对他人,其特点是:嫉妒别人的优秀和成功、幸灾乐祸于别人的不幸。

人类的心理是复杂而奇怪的:我们渴望成功,但当面临成功时却总伴随着心理迷茫;我们自信,但同时又自卑;我们对杰出的人物感到敬佩,但总是伴随着一丝敌意;我们尊重取得成功的人,但面对成功者又会感到不安、焦虑、慌乱和嫉妒;我们既害怕自己最低的可能状态,又害怕自己最高的可能状态。简单地说,这些表现,就是对成长的恐惧—既畏惧自身的成功又畏惧别人的成功。

那要如何克服克服“约拿情结”的影响?

1.每个人必须清楚地了解自己的内心状况,大胆承认“约拿情结”的存在。不管遇到怎样的困难和挫折,要有破釜沉舟,血战到底的勇气和信心。

2.克服成长过程中的恐惧,失败是成功的阶梯,每一次失败都是对成功的接近。要屡败屡战,在这个过程中完善自己。

3.要具备“毛遂自荐”的勇气和信心,与其等待别人发现自己,倒不如最大限度地展现自身的才华。

九、 羊群效应

头羊又称领头羊,因为羊群在一起行走的时候,都有一只羊永远在前头,而且这只羊相对地是固定的,它起一个领头的作用。放牧时,只要控制好这只羊,羊群就不会跟随走失,这只羊就叫领头羊。

近日,河南一地20多只羊跟随头羊跳下悬崖,导致经济损失2万多元。其实人类也有类似的羊群效应,有称之为从众效应。

经济学里经常用“羊群效应”来描述经济个体的从众跟风心理。“羊群效应”就是比喻人都有一种从众心理,从众心理很容易导致盲从,盲从就容易导致失败。

这是一种比较普遍的社会心理和行为现象,通俗的解释就是人云亦云,随大流,大家都这么做我这么做总没错。

这样子有好处也有坏处,我们要努力培养和提高自己独立思考和明辨是非的能力,慎重考虑多数人的意见和做法,但更要有自己的思考和分析。

不要被从众效应所左右,既不盲目从众,也不盲目反众。

十、理由法则

理由法则:让别人帮你给他一个理由让成功率增加一半,凡事加因为,让你无往而不利。

你知道吗?当你请求别人帮助时,说出一个理由比不说理由成功率高的多,哪怕这个理由很扯淡,只要用了“可以……因为……”这个句式,成功率便能至少提高38%。

心理学家们曾经做过一个实验,他们来到一个排了很长队伍的复印店,然后跟前面的人说“我想插队”,基本上所有的人都拒绝了。

随后他们换了一种方式,同样是和前面的人说:“我想插队”,但后面加了一句“因为我想复印两张纸”。

这句话不是废话么?谁不是去复印纸张?但神奇的现象发生了,大多数人都不假思索的同意了心理学家们的要求。

这就是心理学中的理由法则。只要你能说出理由,哪怕是一句废话,也能极大的提升说服对方的可能性。

十一、 巴纳姆效应

巴纳姆效应指的是每个人都会很容易相信一个笼统的、一般性的人格描述特别适合他。即使这种描述十分空洞,仍然认为反映了自己的人格面貌,哪怕自己根本不是这种人。

最常见的地方便是星座和算命之类,这也是为什么好多人相信不疑,背后有着很深的心理原因。

1948年,心理学家福勒对学生进行了一项人格测验,并根据测验结果分析。试后学生对测验结果与本身特质的契合度评分,0分最低,5分最高。事实上,所有学生得到的“个人分析”都是相同的:

“你祈求受到他人喜爱却对自己吹毛求疵。虽然人格有些缺陷,大体而言你都有办法弥补。你拥有可观的未开发潜能尚未就你的长处发挥。看似强硬、严格自律的外在掩盖着不安与忧虑的内心。许多时候,你严重的质疑自己是否做了对的事情或正确的决定。你喜欢一定程度的变动并在受限时感到不满。你为自己是独立思想者自豪并且不会接受没有充分证据的言论。但你认为对他人过度坦率是不明智的。有些时候你外向、亲和、充满社会性,有些时候你却内向、谨慎而沉默。你的一些抱负是不切实际的。”

结果平均评分为4.26,在评分之后才揭晓,福勒是从星座与人格关系的描述中搜集出这些内容。从分析报告的描述可见,很多语句是适用于任何人,这些语句后来以巴纳姆命名为巴纳姆语句。

巴纳姆效应普遍存在于我们的人格测试与决策中,深刻地影响着我们的行为决策,不能使决策效用最大化,因此对于巴纳姆效应的应对策略的研究具有十分重要的意义和价值。如考虑对立面就能有效地应对巴纳姆效应,避免其产生的不良影响。

考虑对立面是指在搜索和加工信息时考虑有关信念、假设、观点、结果等的对立面的方法。它不仅可以使我们考虑得更加全面,也能帮助我们在判断与决策时更加谨慎。

十二、 贝勃定律

贝勃定律说的是:当人经历过强烈的刺激后,之后施予的刺激对他来说也就变得微不足道了。

第一次刺激能缓解第二次的小刺激即“贝勃规律”。实验表明,人们对报纸售价涨了50元或汽车票由200元涨到250元会十分敏感,但如果房价涨了100甚至200万元,人们都不会觉得涨幅很大。人们一开始受到的刺激越强,对以后的刺激也就越迟钝。“贝勃规律”经常应用于经营中的人事变动或机构改组等。

一家公司要想赶走被视为眼中钉的人,应该先对与这些人无关的部门进行大规模的人事变动或裁员,使其他职员习惯于这种冲击。然后在第三或第四次的人事变动和裁员时再把矛头指向原定目标。很多人受到第一次冲击后,对后来的冲击已经麻木了。

另外,贝勃定律常见于情侣之间,热恋的两人很快便陷入平淡期。要避免这种情况,第一可以选择将爱意慢慢地释放,不要一下子释放出来。一下子释放出来对方便有了高期待,同时对相同刺激少了敏感性,便会感到失望。第二可以选择经常更换刺激源,不要总是送花,也可以一起去旅游之类的,始终保持新鲜感。当然,最重要的还是双方共同的努力,很多时候,平平淡淡才是真。

十三、 破屋效应

破屋效应:先提出很大的要求,接着提出较小较少的要求,在心理学上被称为”拆屋效应”。

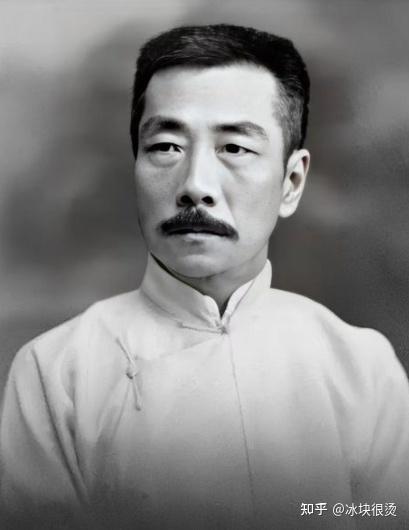

鲁迅说:“中国人的性情是总喜欢调和折中的,譬如你说,这屋子太暗,须在这里开一个窗,大家一定是不允许的。但是如果你主张拆掉屋顶,他们就来调和,愿意开窗了”。

鲁迅这句话,对人性的解读,可以说是一语道破,一针见血。可惜,这句话还是有点错漏的,那就是不只是中国人,地球人的性情都是喜欢折中的。

这一效应在生活中非常多见,主要应用于谈判之中,所谓“漫天要价,坐地还钱”就是了。还有当子女做错了事,父母非常生气。如果子女离家出走几天,回来之后父母也便顾不上之前的错误了。

发表评论