如今,蕉岭县文福镇以推进全域旅游示范区建设为契机,精心打造成集爱国主义教育、红色革命文化教育、长寿养生体验等功能于一体的旅游景区。汪敬淼 摄

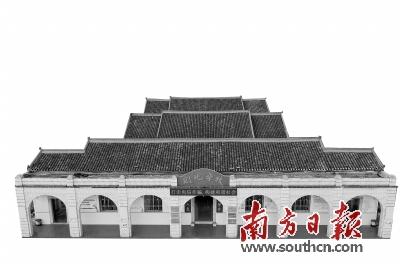

文福镇创兆学校的教学楼呈现出两种完全不同的风格,中心的教学楼仅有一层,为骑楼风格。丘林强 摄

夏日的蕉岭,天朗气清,风和日丽,位于蕉岭县文福镇的创兆学校内传来阵阵歌声:“红星闪闪,放光芒;红星闪闪,暖胸膛;红星是咱工农的心……”歌声稚嫩清脆,回荡在文福镇的上空。

83年前的今天,一群抗日救亡情绪高涨的有志青年相聚在这里,成立了东区服务队和中共东区服务队支部,喊出“动员民众,同起抗战”的口号,吹起革命的号角。

这座学校,记录着梅州爱国青年为抗日所做的事迹,展现了他们蓬勃向上的精神面貌,也承载了英勇无畏的革命精神。

岁月流逝,精神安在。如今蕉岭县文福镇以推进全域旅游示范区建设为契机,对创兆学校进行修缮和保护,并将其与丘逢甲故居、刘安烈士故居等景点串珠成链,精心打造成集爱国主义教育、红色革命文化教育、长寿养生体验等功能于一体的旅游景区。革命精神将在教学和游览中继续传承和弘扬。

梁时禹 林剑湧 廖静宜 汪敬淼 丘林强

从广东到陕西

在梅县成立东区服务队

驱车从蕉岭县城向文福镇行驶,一路是连绵的青山,穿过农田和林地,便来到了文福镇创兆学校。从外观上看,校内的教学楼呈现出两种完全不同的风格,四周的教学楼延续上世纪90年代的建筑风格,为两层平房,并用白漆粉刷过;中心的教学楼仅有一层,为骑楼风格。

在校长丘士通的带领下,笔者来到了位于校园中心处的原东区服务队旧址,这里如今已成为学校办公室。

这是一座具有客家祠堂特色的建筑,屋顶的青瓦和桁角精致却不失古色,支撑屋顶的石柱保留完好,中堂梁架雕镂精细,玲珑剔透,大堂中央陈列着东区服务队事迹和丘琮的塑像,以大门、中堂和上堂为中轴线,各个建筑之间既独立又互相连通。“这座屋子的形态为三进三堂二纵,但由于二纵被白蚁侵蛀,为了保证学生们的安全,我们在2000年对其进行了拆除。”丘士通说。

从丘士通口中得知,这座建筑已存在百年有余,见证了多任校长的教学工作。“学校建于1904年,首任校长为晚清时期著名教育家和爱国诗人丘逢甲先生,到我已是第25任校长。”丘士通说。

20世纪初,社会各界“教育兴国”的呼声不断,迫于形势,1901年,清政府颁布了“兴学诏”,要求将各地的书院改为小学堂、中等学堂和高等学堂,推行西式教育,具有现代意义的新式学堂相继在各地兴起。

丘逢甲便是兴办新学的响应者,他从台湾返回广东后,先担任了潮州韩山书院山长,之后又在潮阳东山书院、澄海景韩书院任主讲。1904年冬,丘逢甲为帮助家乡教育事业发展,纪念蕉岭丘氏创基祖丘创兆,创立了文福镇第一所新式学堂,名为创兆学堂,并担任第一任校长,设立高级班和初级班,招收闽、粤、赣三省边区的学生就读。

创兆学堂的建立,为当地学生带来了西方教学内容,并传播了自由、平等等思想,无形之中孕育了革命的热潮。

“七七事变”后,丘琮(中山大学工学院教授、同盟会会员)为了反对侵略、保卫国家民族,于1938年初从广东到陕西延安,在陕北公学和抗日军政大学学习。“在延安的日子,丘琮积极联系从延安学习结业后返广东工作的青年,希望能与其合作开展抗日救亡活动,争取抗战最后胜利。”蕉岭县委党史研究室征研股股长何松发说。

在陕北公学露天的课堂(广场),经常能看到丘琮坐在后边听课,当时中共中央首长经常向学员作重要报告,丘琮总是坐着小凳子,膝上放着一块木板,用心听讲和做笔记,学习态度认真。

丘琮的革命伙伴卓扬回忆:“他曾去访问过陕甘宁边区各级政府,了解边区政权建设、各级政权是怎样进行民主选举的。他访问过群众团体,了解怎样组织和教育群众、怎样建立人民武装、怎样进行军事和政治训练。”

从延安回来后,丘琮在八路军驻广州办事处的支持下,与学习结业回到广州的杜声闻、林启舟、丘继英、魏凡、卓扬、蔡伟青、关其清、黄炳辉、邓云龙、肖道藩等人,筹建抗日救亡团体,并将国民革命军十二集团军总司令部支持的2000元作为经费。

1938年11月,东区服务队在梅县正式成立,队长由丘琮担任,作为广东民众抗日自卫团统率委员会下属的一个组织。“该组织的初期成员共13人,其中,中共党员就有7人。”何松发说。同时,东区服务队里的中共党员与梅县党组织取得了联系,在中共梅县中心县委的指导下,成立了中共东区服务队支部,卓扬为支部书记,吸收了丘继英、陶祖梅入党。

从梅县到蕉岭

全镇革命热情高涨

9时15分,下课铃声响起,原本安静的学校瞬间热闹了起来。学生走出教室,到操场上玩耍、运动,爽朗的笑声萦绕在校园上空。不时有几名学生从东区服务队陈列区经过,仔细地阅读着上面的故事。

看着学生认真阅读的模样,笔者向何松发询问起当年东区服务队开展革命教育的事迹,校园是否像今天这般活跃。“当年的学生热情比今天高涨,大家都希望中国能够早日解放。当时的墙上,贴满了标语,学生群情激昂,革命氛围浓厚。”何松发说。

1938年12月上旬,丘琮率领东区服务队回到蕉岭县文福镇。按照丘琮的计划,将把文福镇作为抗日根据地进行活动,成为群众抗日运动的示范地区,于是服务队决定在文福镇举办青年训练班,培养抗日骨干,以丘琮为班主任、林启周为教务主任、卓扬为训育主任、杜声闻为事务主任,其他队员为教职员。

“当时,青年训练班开展得轰轰烈烈,招生规模多达100多人,这在当时来说是前所未有的。”何松发说,服务队将这些知识青年分为高级班、初级班进行训练,训练内容和方法基本照抗日军政大学和陕北公学;同时,还设置了一个研究班,吸收当地小学教师及高中毕业程度的青年参加小组学习和讨论。

据了解,东区服务队训练的课程包括抗日民族统一战线、政治经济学、哲学、抗战理论、抗日游击战术、抗日群众运动、中国革命问题等,采取讲课与小组讨论相结合的学习方法,不断提高学员的政治思想水平。

训练班的规模逐渐增大,革命思想也开始在学生之中蔓延,并由创兆学校逐渐向文福镇扩散。

中共梅县中心县委为了在训练班中发展党员,又不暴露东区服务队党组织,派陈奋光、熊振国、李赞森等人到东区服务队,成立学生党支部。除此之外,梅县、五华、大埔等地党组织也介绍了一批“青抗”“学抗”会员前来学习。

训练班整个学习期间,都充满着热烈、严肃、紧张、活泼的战斗气氛,到处都是抗战歌声,墙壁上都涂写了抗战标语,文娱晚会也很活跃。训练班结束时还举行过一次野外战斗演习及一次到叟乐的短途行军宿营,学习热情达到了高潮。

由于训练班的成员大多来自周边的农村,训练班结束后,除个别学员留在东区服务队工作外,大多数人回到乡下,帮助本村建立夜校识字班、武术馆,宣传抗日思想和主张。

在宣传教育的基础上,不少队员还帮助村成立村青年抗敌会、妇女抗敌会、乡抗敌后援会等组织。服务队队员每晚都下到村里轮流对当地的抗日事业进行辅导,与当地群众建立了密切关系和浓厚的感情。“最直接的体现就是东区服务队发动全乡妇女做了900多双布鞋,交战区转送前方慰劳抗日战士。”丘士通说。

1939年“三八”节,东区服务队召开了纪念大会,各村乡妇女列队前往参加,人数之多,空前未有。这段时期,东区服务队还出版了一本叫《总动员》的专刊,由林启周主编,全是宣传全民抗战的文章。

从近代到现代

革命精神代代传扬

临近“六一”,三年级语文老师赖静正在指导三年二班的学生朗读。“我的祖国,可爱的中国,你创造了辉煌的历史,你养育了伟大的民族。大家要注意断句,这样才能把诗歌里的感情读出来。”琅琅书声从教室内传出。

“爱国教育是要贯穿学生的读书生涯的,特别是小学时期,教他们如何爱国对于他们三观的形成是非常有帮助的。”在赖静看来,不同时期应有不同方法的爱国主义教育方式,“日前,我们举行了红色故事演讲比赛,通过学生亲身讲述,让他们知道我们国家发展到今天,经历了多少艰难险阻。”

除了形式,爱国主义教育的内容选择也是关键。“创兆学校内所发生的革命故事便是生动的例子。”赖静说,平时,她会将学校的历史以故事的形式和学生们讲述,“东区服务队成立时间不长,但却非常有意义”。

尽管东区服务队成立时间不长,但有力地助推了抗日思想的传播,也因此遭到了国民党蕉岭县当局和反动派的反对。

据当时的革命人士卓扬回忆:“他们造谣攻击,不遗余力,还向国民党上级机关控告。”

收到消息之后,国民党蕉岭当局以集中前来“参观”名义到文福乡,对丘琮施加压力,要求他解散东区服务队。“国民党顽固派不断给东区服务队全体成员作演讲,企图策反,又召集文福镇丘姓绅耆父老开座谈会,挑拨、污蔑东区服务队。”丘士通说。

不久之后,东区服务队解散,队员赴潮汕前线继续开展抗日救亡工作。

历史已随时间流逝,但革命精神却传承了下来,在学校师生的讲述中代代相传。“不管是老师,还是学生,我们会在他们入校时,带他们到东区服务队旧址,向他们讲述东区服务队的故事。”丘士通说。

如今,东区服务队旧址的一侧墙体已松动,学校用安全警戒线将其围起。为了让革命精神进一步传扬,文福镇已开始启动修缮保护工作。

“我们申请了广东省红色遗址保护利用项目经费,用于修缮抗日救亡团体东区服务队旧址及刘安故居保护利用,目前该项目正在审批。”该镇相关负责人表示,项目主要围绕对抗日东区服务队旧址及刘安故居进行开发打造。

项目建成后,将不断推进文福镇全域旅游示范区建设工作,同时充分利用当地历史人文资源和生态优势,发挥丘逢甲、丘成桐等名人效应,将逢甲故居、羊岃自然村、长隆村“仓海诗廊”、创兆学校、刘安故居、仙桥飞渡等节点串珠成链,精心打造,努力建成集爱国主义教育、红色革命文化教育、优秀传统文化传承、青少年科学兴趣培育、长寿养生体验等功能于一体的、综合性的国家4A级旅游景区。

■相关

东区服务队

离开蕉岭后做了什么

东区服务队在蕉岭存在的时间仅有半年,随后便撤离前往潮汕。他们在潮汕发生了怎样的故事?在《广州文史》一书中,中共党员卓杨对其进行了梳理,以下为卓杨的自述。

日寇在1939年6月侵占汕头、潮安后,驻守在潮汕的国民党军独立第九旅退到潮安北部黄沙田、五全村一带山区。东区服务队于1939年端阳节后,来到潮汕前线。这时在队队员扩大到30人左右。

我们计划在潮汕前线工作几个月,发动群众支援独九旅作战,也让东区服务队队员学点军事战术、学会做军队政治工作。独九旅旅长华振中对我们表示欢迎,对我们的工作也很支持,但该旅政治部和国民党独九旅特别党部却认为东区服务队是共产党的团体,是来策划军队“叛变”的,对我们严密监视,甚至我们在队里出版的墙报,国民党的顽固派也派人来秘密检查。华振中在我们要离开潮汕前线时,曾私下对我们透露这些情况,引起了我们的警惕。

我们开始是协助独九旅政治部办青年训练班,这是一批潮汕青年学生随独九旅撤退出来的,共有200多人,独九旅把他们集中训练以培养成为地方抗日工作的骨干,因此要我们东区服务队帮助训练这些青年,我们派丘继英、黄炳辉等同志去讲课,大部分同志参加小组讨论。当时重点是加强对抗战前途的信心,不要因为潮汕的沦陷而悲观失望,树立正确的人生观,对“什么是真理”开展热烈的讨论,收获很大。训练班主任是该旅政治部主任兼(任),丘琮介绍邓慧为教务主任。

训练班结束后,该旅政治部把这些青年编为战时工作队,开展地方群众工作和军队政治工作。我们也在独九旅的特务营及第三营里做军队政治工作。潮汕沦陷后,军队中失败主义情绪很严重,军队纪律不够好,再加上语言不通,军民关系紧张,曾发生过作战受伤的战士没有及时担架运送到后方的事。针对这种情况,我们在部队进行爱国主义教育,树立抗战必胜的信心。在军队中教唱华振中作词的独九旅旅歌。歌词是:“独九旅,尚义节。官兵亲爱好团结。士气壮如虹,军纪坚如铁。对民众要亲切,对友军要提挚。保国卫民心热烈……”。用军歌歌词进行纪律教育,军队要热爱人民教育,军民合作教育。同时还教唱很多抗战歌曲,以提高战士抗日救国的政治思想。

我们也在潮安前线农村做宣传发动工作,教育群众,提高他们抗日救国保卫家乡的思想,搞好军民关系。

发表评论