他奉敕修守县城,城破以身殉国,却遭人非议,被湮没,在历史的尘埃中无人知晓……

中国历史文化名村晋城市上伏村

壹丨湮没在历史尘埃中的举人

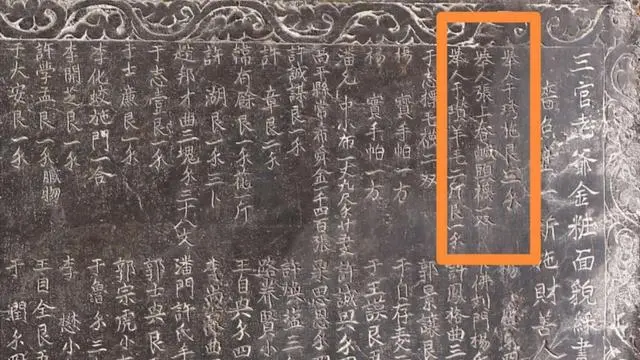

在中国历史文化名村上伏村汤庙大门内西侧墙壁上,镶嵌着一方明天启五年(1625)的《金粧三官像修理墙壁功德碑》,起首赫然刻着如下文字:

举人于琇施银三钱

举人张上春鹹头襪一双

举人于瓒羊毛二斤银一钱

金粧三官像修理墙壁功德碑

于琇、于瓒系同胞兄弟,先后中举乃上伏村中一大喜事、幸事,载入于氏族谱与村志、县志。

于琇,明万历十六年(1588)壬子科举人,西安府通判,系东头于家9世;

于瓒,明万历四十六年(1618)戊午科举人,两淮盐运司运副,于琇胞弟。

张上春是何许人?生平事迹若何?

上伏无人知晓,甚至未曾听闻“张上春”这个名字。这位荣登举人的张上春被湮没在历史的尘埃中,寂寂无闻,无人知晓。

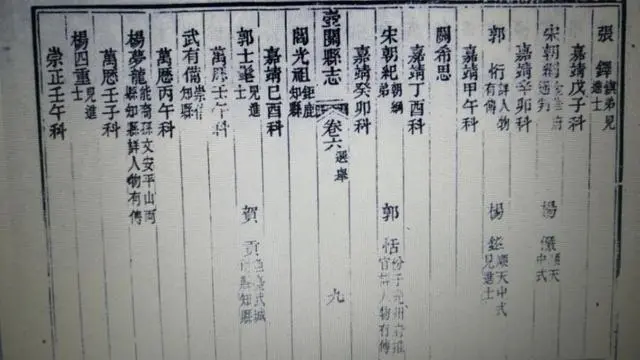

查康熙版《阳城县志》举人榜,赫然有载:

“张上春,天启元年辛酉科,任直隶文安知县。”

姓名、年代、功名完全相符,而且还记录着任职情况。张上春,阳城籍无疑。

康熙版《阳城县志》对张上春的记述

那么,这位做过文安县令的明代举人究竟为阳城哪里人氏呢?

从碑刻上捐献的功德来权衡,“于琇施银三钱”,“于瓒羊毛二斤、银一钱”,而张上春则仅为“鹹头襪一双”。

“鹹头襪”用简化字写出来就是“咸头袜”,它究竟是啥模样,我们现在已经不易考证了,但毕竟就是一双袜子。

一双袜子的价值,与于氏兄弟的功德比起来,差别之大显而易见。一般说来,如果张上春不是上伏人,他要做功德,在“量”上应该与同为举人的于氏兄弟大致相当;如果手头拮据,那么他大可不捐,因为他毕竟是外村人。

但如果张上春是上伏人,举人于氏兄弟已经捐献,同为举人的他则没有理由空缺。

而且在《金粧三官像修理墙壁功德碑》以及村中同时期的其它碑刻功德记载中,均载有张氏族人芳名,这无疑表明,在明天启年间,上伏村确有张姓人家。

这么讲来,张上春就应该是上伏人,并且极有可能家境比较窘迫。

《上伏村志》“前言”列举了村中明清时期的名人义举:

“……李焕章等众文人词章长存;

李维杰、于友直为兴学施地;

于方山、赵铭功为修路捐金;

于缉竭力为母求医,人称孝子;

王海经商韩家道口,名扬中州;

李重勤出资修堤,饥民得安堵;

李恭千粟济众,牌楼立街头;

于士兴慷慨解囊,于大复为母庐墓……”

其中未曾提到张家。

史料表明,明清时期,上伏村的名门望族主要有赵家、王家、李家、于家、许家,以及栗家、杨家、马家等望族,其中也没有张家。可以想见,当年张家的日子过得委实艰难。

作为已经登科举人却尚未出仕的寒门举子,张上春既不能缺席又囊中羞涩,只好量力而行,尽力而为。

这原本也是可以理解的。

上伏村中现有张姓四支,张上春究竟属于哪一支呢?

后圪洞张氏于十九世纪从本镇的张街迁来,东头张氏系上世纪三十年代从河南温县迁来,杨家坡张氏系上世纪六十年代从沁水端氏迁来,均与张上春无关。

剩下王家圪洞张氏这一支,既不能肯定张上春属于本支,也不能否定。因为这一支在传承上曾出现过由他姓男丁过继的情况,后人既不知其祖何时从何地迁来,对家族历史亦不甚了了。

除此而外,还有一支张氏,现在村中已无后人,其祖业就是现在村中舞台院(过去称作“宫后”)这一片的张家圐圙(kū lüè),可能后来由于某种原因迁出了上伏。

这么讲来,王家圪洞张氏、张家圐圙这一支,都有可能系明代碑刻中张氏的后人。而张上春则应属于其中的一支,只是以目前掌握的史料难以确定。

总之,可以认定举人张上春是阳城上伏村人,而且家境贫寒。

贰丨临危受命文安县令

出身寒门的张上春悬梁刺股寒窗苦读,终于功成名就金榜题名,有了出头之日,可以效忠朝廷,光宗耀祖了。

文安于西汉初年置县,古为燕赵之地,历史悠久,文化底蕴深厚,县名寓含“崇尚文礼,治国安邦”之意。

对于寒门出身的张上春来讲,初任便能得此佳县,本应该可喜可贺。但是张家人却愁眉不展,甚是纠结,不知究竟该喜呢,还是该忧。

文安县城遗存

明朝末年政治腐败,灾荒连年,导致天下大乱。从天启七年(1627)陕北饥民王二聚众杀死澄城知县张斗耀开始,各地农民起义此起彼伏。而关外满洲铁骑则虎视眈眈,觊觎中原。

此时的明王朝外忧内患,风雨飘摇、危机重重。尤其是京畿之地,在明亡之前,就曾在崇祯二年(1629)、七年、九年、十一年、十五年等多次遭受后金军(清军的前身)的侵扰。

单是在崇祯七年(1634)张上春赴任之前,就曾遭受两次大规模劫掠。

崇祯二年(1629),后金军第一次入关。主帅皇太极帅部从喜峰口入关,连克马兰峪、汉儿庄、潘家口、洪山口等地。幸有袁崇焕勤王,并派兵去防护,皇陵才免遭破坏。

面对明朝京城,皇太极笑曰:“城中痴儿,取之若反掌耳”。撤退路上,又攻下遵化、永平、滦州与迁安。并扬言:“简兵练旅,以待天命。”

狼子野心昭然若揭。

然而,令人唏嘘的是,次年八月,明朝唯一一位曾经对后金军作战有过全胜战绩的将领——袁崇焕,却被凌迟处死。

崇祯七年(1634),后金军第二次入关。主帅皇太极兵分四路,从大同、宣化一带破关而入。“不攻城池,只在各村堡劫掠”,目的很明确,就是为了抢掠,为“简兵练旅”积累财物。

崇祯下旨,如果城池被攻破,就处死守官。然而,后金军兵临城下,守军却没有一个敢战的,要么弃城逃跑,要么紧闭城门,发射空炮。

后金军大肆掳掠,把掠来的财物装了三百多辆大车满载而去,远行数千里,如入无人之境。

就在这危机四伏、战事不断的险恶背景下,寒窗苦读终于熬出头的张上春最终还是离乡背井赴任文安县令。

叁丨奉敕修守县城

民国年间陈桢修、李兰增等人编纂的《文安县志译注》记载:

“张上春,山西壶关人,举人。崇祯七年(1634)为文安令。崇祯九年清兵围城,城陷,自缢死。”

民国版《文安县志译注》对张上春的记述

此处将张上春籍贯误记作“壶关”,显然有误,查《壶关县志》举人榜,果然没有此人。

《壶关县志》举人片段

这短短31字不仅交代清楚张上春任职文安令的时间,更揭示了他悲壮的人生结局,令人不禁悲从中来。

《文安县志译注》又载:

崇祯九年(应该是八年,笔者注)乙亥,奉敕以“土垣”“破门”“无法守御”“保民”四事,首列文安,严督修守。

知县张上春以仲冬奉严旨大修之,增高五尺,共计三丈,添砖碟、瓮城,其倍厚也。……越丙子仲秋城破之日,犹拮据未遑。……

崇祯八年(1635)仲冬,为防备清军的再次劫掠,针对各地县城多为夯土城墙、城门破败不堪、不能作为守城御敌的依凭、无法保护百姓的严峻现状,崇祯皇帝严旨各县修筑、守卫县城,而且“首列文安,严督修守。”

既然皇上以“土垣”“破门”“无法守御”“保民”四事敕之,那么就必须将夯土城墙改筑为砖石城墙,还要修好破败的城门,以达到可凭险据守、保城护民的目的。

但是时间紧,工程浩大,初任文安的张上春实在是压力山大。

仲冬,已然是农历十一月隆冬时节,而次年春暖花开之时,后金军就极有可能卷土重来,再次入关劫掠。筑城时间屈指可数。而天寒地冻、冰天雪地的自然条件,又给操动泥水修筑县城带来了很多不便,困难可想而知。

修筑文安县城的工程量究竟有多大呢?康熙四十二年《文安县志》有对汉令赵夔创建文安旧城的记载:

邑城汉令赵夔创建。周围一千二百七十五丈五尺,计七里一分,高二丈五尺,城门五座,角楼四座,敌台警舖八座。池深丈余,阔三丈,外护以堤,其门北曰拱辰,南曰来熏,又小南门曰作新,东曰迎恩,西曰永定。

民国版《文安县志译注》对张上春的另一处记述

据民国编纂的《文安县志》记载:按《一统志》,唐废丰利县,移文安县于其城。这就是说,早在唐代就将汉令赵夔创建的文安县城废弃,而移至原丰利县城,但仍然沿用文安县名。

既然由原文安县城移治丰利县城,一般讲来,丰利县城的城池规模、规制应该与原文安县城大致相当,或更为优越。

由此推测,移治后的文安县城周长大约也有七八里长,而且还有四五座城门、四座角楼以及一定数量的敌台警舖等建筑。这样看来,工程量确实巨大。

上有崇祯皇帝“严督修守”的严旨,又面临着满洲兵虎视眈眈、窥视关中,不时即将长驱直入、突袭城池的险情,作为文安知县的张上春,必须采取果断措施,尽快使县城“可以守御”。

从沁河古堡群上伏村走出来的张上春,不仅对本村始建于战国的古寨以及后来依凭山水屏障建起的龙形村堡了如指掌,而且对附近的屯城、小城寨、窦庄等古城堡都很熟悉,对于如何修筑城堡无疑是行家里手。

然而,形势严峻,军情紧急。要达到可“守御”,能“保民”的目的,按常规出牌、按部就班行事显然是行不通的,特殊时期必须采取特殊措施。尽管有些做法长远看来并不妥当,但彼时彼刻也只好不得已而为之了。

张上春身先士卒率领军民顶风冒雪,在凛冽的寒风中奋战数月,终于将城墙“增高五尺,共计三丈,”而且添置了砖碟,增修了瓮城,将城墙厚度增加了一倍。

“添砖碟、瓮城”便是张上春通晓筑城修堡的明证。增设砖碟与瓮城无疑大大提升了县城的防御水平。

既然“添砖碟”,并且“其倍厚”,那么自然是遵旨将土城改建为砖石城墙。

因为既然崇祯帝以“土垣”敕之,那么就必须将夯土城墙改筑为砖石城墙,不然便是抗旨;

再者,“其倍厚”,极有可能是在原有土城墙的内外加筑了砖石城墙;

其三,既然在城墙上面“添砖碟”,其下就应该是砖石城墙,因为在土城上面难以垒砌砖碟。

短短数月之内完成了这么大的工程量,公正地讲,张上春绞尽脑汁破除万难修筑文安县城,即便不是居功至伟,那也是应当名垂史册的。

文安县古城墙遗存

肆丨城陷以身殉国

崇祯九年(1636,清崇德元年)四月一日,清太宗皇太极称帝于盛京,改国号“后金”为“大清”。

漠南蒙古16部49旗共同推奉清太宗为“博克达·彻辰汗”(意为宽温仁圣皇帝),承认清太宗皇太极为蒙古各部大汗,漠南蒙古成为清的藩属。

清太宗皇太极踌躇满志,野心勃勃。

7月3日,清军第三次入关。主帅阿齐格帅清军经延庆入居庸关,取昌平,烧毁了明熹宗朱由校和皇后张氏的合葬陵墓——明德陵(这次没有了袁崇焕保护),兵锋直抵京都西直门下。

崇祯帝命兵部尚书张凤翼总督各镇援兵,太监高起潜监军,各镇却都按兵不动,没有一人敢于出战。

清军劫掠京郊,入定兴,下房山,战涿州,攻固安,克文安,破宝坻,杀知县赵国鼎,陷顺义,至怀柔,占河西务,屯兵密云、平谷,围定兴。

一个月内,清军共克12城,大小56战获全胜,俘获人畜179800,“遍蹂畿内”。

其间,文安县也未能幸免。

尽管张上春特事特办抢修县城,但在九年仲秋,清军攻破文安县城之日,县城修筑工程尚且未能全部完工,张上春依然在为“修守”县城辛勤操劳着,未曾有些许闲暇。

面对来势汹汹的满清铁骑,张上春率部坚守城头,奋力抵抗,终因寡不敌众未能抵挡住清军的铁蹄,县城最终失陷了。

城破之后,张上春仰天长叹,满腹羞愧,他愧对朝廷的厚望,愧对父母家族的希冀,愧对养育的家乡热土!与其被俘受辱,或侥幸逃脱被朝廷斩首,毋宁自己了断。

张上春整理衣冠庄严地朝京城跪拜,然后又转身朝家乡的方向跪拜。他跪拜朝廷,跪拜父母与祖宗,跪拜生他养他的故土,然后,毅然决然地自缢于县衙,以身殉国。

“时穷节乃见,国乱识忠臣。”与那些弃城逃亡、叛敌偷生的将官们比起来,张上春是真正的忠良死节之臣!其顽强抵抗的壮举与宁死不屈的气节,惊天地,泣鬼神!

伍丨死后竟遭非议

然而,让人没有想到的是,这位勤于政事的忠良死节之臣,在他壮烈殉国之后,却会遭人非议。

读者可能注意到,在“奉敕修守县城”一节的引文中有两处省略号,其被省略的文字原本是这样的:

不取于隍,而取之于闉(yīn);其增高也,不崇墉于上,而削址于下。……是非修城也,直毁之而已。

这些令人愤慨的文字显然出自文安县刀笔吏之手,竟然枉顾事实真相,不设身处地分析思考,却站着说话腰不疼,对张上春修城之事大放厥词、曲笔书史,嗤笑他筑城是外行——

“不取于隍,而取之于闉;其增高也,不崇墉于上,而削址于下。”“是非修城也,直毁之而已。”

意思是说他,在加厚城墙时,不在护城河取土,而是在城门外的瓮城取土;增加城墙的高度,不是在城墙顶部培土,而是在外城墙根挖土以相对增高城墙高度。甚而至于斥责他“不是在修城,简直是在毁城。”

好在历史自有公论。在“廊坊大家论坛”上,版主在《风雨飘摇古城墙——关于文安古城墙的历史杂记》一文中,代表明白人讲出了公道话:

后人对他(指张上春,笔者注)修城也颇有微词,说他“是非修城,直毁之而已”。

然而,我们具体事情应该具体分析,为什么崇祯皇帝严旨修城?是因为当时形势严峻,军情紧急,满洲兵虎视眈眈,窥视关里,经常有铁骑长驱直入,突袭大明的城镇。

这时的文安知县张上春首先要解决的是“可以守御”的问题。所以他挖了墙脚去增高,毁了曲城来取土。即使是这样,也没有能够幸免。

第二年,修城工程尚未完工,满洲兵来了。铁骑所到,势如破竹,很快,文安兵败城破,张上春自缢而死。

如果张上春英灵有知,看到有人站出来为他写出公允的文字,也可以坦然安息,含笑九泉了。

出身寒门的张上春,从童生读到秀才,读到举人,直至走上仕途,一路走来,几多艰辛,几多血泪。不知耗费了张家的多少积蓄,不知有多少张家人为他辛勤付出。

他的成功,是张家几辈人的希冀与梦想,为改变张家人的命运带来了转机与希望。

可惜天不遂人愿,可惜他生不逢时。任文安县令两年多时间里,他日理万机,鞠躬尽瘁。

崇祯七年(1634),他初任文安,遭受后金军第二次入关劫掠后的残局等待他去收拾,百废待举;

崇祯八年(1635),刚刚恢复元气,便奉旨“修守”县城,疲于奔命;崇祯九年(1636),修城工未竣而清兵袭来,城破身亡。

张上春的死让张家财破人亡,让张家几辈人希冀改变家族命运的梦想破灭了。这个打击对张家来讲几乎是致命的,是张家永远的痛。

或许正是这个缘故,张家人羞于提起、不想提起、不忍提起这位举人的悲情人生。久而久之,张上春淡出了人们的记忆。这或许是张上春被湮没在历史尘埃之中的一个重要原因吧。

发表评论