到了清朝嘉庆、道光年间,由于皇帝酷好戏曲,北京戏园增多,外地名伶集中进京献艺,绘画史上也因此出现了写真画师,绘制出名伶戏装真容。民间也开始流行描绘戏园演出场面的年画,帮助广大乡村群众一睹名伶“真容”。其中尤以杨柳青的绘刻最为传神,最初便是杨柳青戴廉增画店请画师到戏园看戏,画师看戏必携带朽笔(速写用笔)和纸,当场便画出名伶表演最精彩的场景,回到作坊再进行细致加工。

元代后,人物画衰落,民间年画艺人却承传了这一画体创作,使其发展未绝。年画以形象代替文字,给历史上识字不多的妇女儿童、劳苦大众起到了普及知识的教育作用,如杨柳青年画中的《挂角读书》、苏州桃花坞的《耕织图》、河南开封的《文王访贤》等,均使人们在无声中汲取了内容的“善”与形式的“美”。鸦片战争后,还有大量反侵略的年画,流布到全国各地农村乡镇。

虽然常常只是流通在田家乡地,破旧后便被揭下,很少享有妥善保存的“待遇”,年画与“文人画”依然如同连枝花朵,并开于中华艺苑。

年画对鲁迅的美学启蒙

年画还是鲁迅先生最早的美术启蒙。

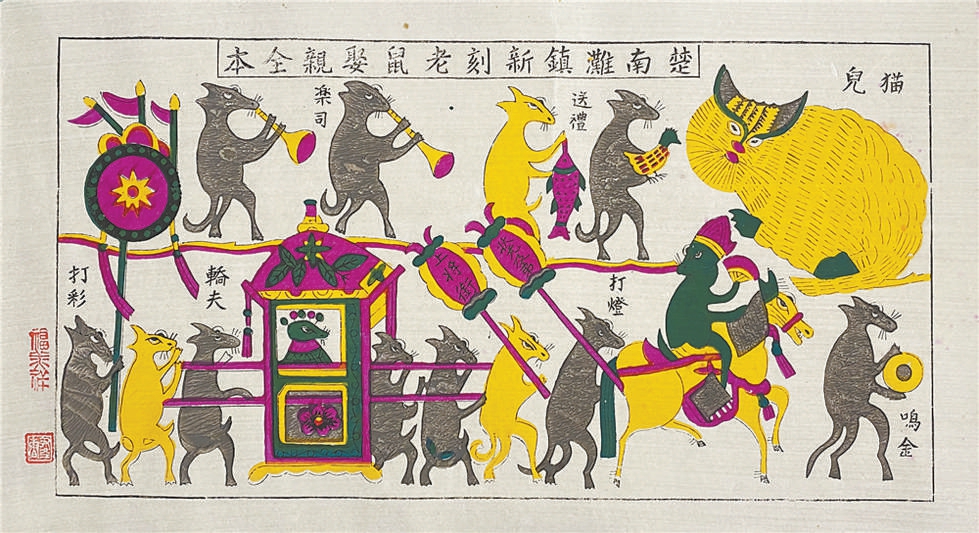

鲁迅从小就喜爱画画,流传在江浙一带的木版年画,给童年的鲁迅留下了很深的印象。他在《朝花夕拾》的《狗·猫·鼠》一文中回忆过:“我的床前就贴着两张花纸,一是‘八戒招赘’,满纸长嘴大耳,我以为不甚雅观;别的一张‘老鼠娶亲’却可爱,自新郎、新妇以至傧相、宾客、执事,没有一个不是尖腮细腿,像煞读书人的,但穿的都是红衫绿裤。……正月十四的夜,是我不肯轻易便睡,等候它们的仪仗从床下出来的夜。”

这里的“花纸”指年画,鲁迅收藏的年画目录中的第一幅,便是《楚南滩镇新刻老鼠娶亲全本》,足见鲁迅非常喜爱这种生动活泼、流行于民间、充满民俗趣味的艺术作品。

“老鼠嫁女”的故事在民间可谓家喻户晓,最原始的意义本是以“鼠婚”表现禳鼠纳福的主题,在敬神驱神的严肃中又带有一种喜剧性。其中一种说法是:老鼠夫妇想把漂亮的小女儿嫁给有权势的人,最终选中了猫儿。在娶亲的当天,送上门的老鼠们被猫吃了个精光。人们借此故事讽喻那些趋炎附势,渴望攀附权贵的人。

湖南滩头年画《老鼠娶亲》

《老鼠娶亲》的年画中,场面宏大,形象众多,抬轿的、骑马的、抬嫁妆的,还有送亲乐队,造型生动富有情趣,反映了民俗民情与和谐自然的现世之美,观之令人莞尔。有关“农村的诙谐”,鲁迅在书信中曾说:“我不赞成‘幽默是城市的’的说法,中国农民之间使用幽默的时候比城市的小市民还要多。”

年画艺术甚至还影响了鲁迅的小说创作。鲁迅曾在《我怎么做起小说来》一文中提起,在自己的写作中,总是突出人物,将重点放在刻画人物、表现人物的内在精神上,这是从旧戏和年画中学来的:“中国的旧戏上,没有背景,新年卖给孩子看的花纸上,只有主要的几个人(但现在的花纸却多有背景了),我深信对于我的目的,这方法是适宜的,所以我不去描写风月,对话也决不说到一大篇。”

鲁迅除了收藏汉画拓片、中外木刻版画、近代石印画谱,还藏有不少各地民间印刻的木版年画,除了前面提到的滩头年画,还涵盖了朱仙镇、杨家埠、杨柳青、武强、桃花坞等多个地域,收集年画的产地之广,能见出颇费了一番心思,实物现均存于上海鲁迅纪念馆。关于年画,鲁迅虽然在文字中说得不多,但有关年画的来历,当时的现状,旧年画的内容,年画的传统印制法、构图方法,以及如何借鉴和批判的问题,他都作了言简意赅的论述。

其实鲁迅收集年画、做研究,并非出于赏玩或猎奇等余兴,很重要的一个原因是当时社会上的青年画家有一种崇洋的偏向,故而鲁迅提出要向民族、民间好的传统艺术学习。1934年,鲁迅给姚克的一封信中,他表示:“来信谓好的插画,比一张油画之力为大,这是极对的。但中国青年画家,却极少有人注意于此……” 1935年,他在给李桦的信中又回答了“如何创作出更好的版画”:“所以我的意思是,是以为倘参酌汉代的石刻画像,明清的书籍插画,并且留心民间所赏玩的所谓‘年画’,和欧洲的新法融合起来,也许能创出一种更好的版画。”

鲁迅的这些珍重教言,也是他一生对民间年画收集的结晶。

发表评论