编者按:

纽曼是抽象表现主义的代表之一,也是色域绘画流派的先锋人物。文章写于第二次世界大战结束后不久的1947年,纽曼在文中近乎高傲地将科学与艺术相对立,实则出于对战争浩劫的反省,也反映出他想改写世界秩序,开辟一种更富有精神性的新的艺术形式。借纽曼这篇有着开宗明义之感的文章,我们也希望将现当代艺术的参照坐标向前拨动,从而更宏观地对艺术的本质追根溯源。

科学家近来又证实了一个古老传说。从中国龙的利齿里、上海药铺子堆积如山的架子上、以及深深的爪哇泥地里,科学家构建出了有50万年历史的古爪哇猿人(Meganthropus palaeojavanicus)。古生物学家告诉我们,这个巨人般的“大帝”,正是我们人类的祖先。对许多人来说,这比希腊传说中的独眼巨人(Cyclops)、童话里的魔豆巨人(Giant of the Beanstalk)都要真实得多。那些一直以来对如诗如梦的神话表示怀疑,或是抗拒童话和寓言的人们,现在终于可以相信这个已经有着500,000年历史的事实了。作为艺术家的我们,是不是该和这些人争论一番,他们竟然需要等到权重的科学证据的出现,才去相信诗歌的美好?或者,我们应该让他们享受一下从泥地里、药铺子的牙齿里铺陈出来的这种探险?毕竟,事实对他们来说终于成为了真理。

我们仍然必须争论,因为在这个古生物学的发现中隐含着一种宣告,他们企图对诗意进行占据,就好像是科学家而非艺术家发现了巨人似的。对艺术家来说,带着自负宣告自己至高无上的地位或许都远远不够:艺术家的工作并不是要去发现真理,而是要塑造真理(fashion the truth),而这个工作在很久之前就已经完成。这样的地位可能确实显得优越,它将艺术家与其他所有人都区分开来,也宣告了他们与众不同的使命。在这里,我们的争论也必须包含一种对于古生物学学科的批判,并且要对新兴的科学学科都进行一番检视。

在过去的60年里,我们看到“科学”以一种野心勃勃的方式进入非物质领域,像蘑菇云一样在诸如文化、历史、哲学、心理学、经济、政治、美学等诸多学科中迅速发展。为什么会有这样的入侵呢?这是不是可以理解为,当更多的努力被付诸于解决形而上学的奥秘时,物质世界只占据了很少的一部分;而科学因为自己对客观现象物质性的解释,其狭隘的物理和化学的学科范围,进而担心自己的历史地位不够重要?或许科学无奈地被迫以政治的方式对所有思想性的领域进行控制,以否定所有形而上世界的地位,从而能够给予自己的学科根基以一种安全感?就像任何国家或教会那样,科学发现了征服的必要性在于可以保护自身的存在。而为了达到扩张,科学家放弃了革命性的科学性的行动转而探求一种神学式的生活。

通过一种非常简单的手段,科学达成了对现代人心智的统治,那就是:忽视自己学科中最首要的探索诉求——所有问题中最原初的那个问题什么(what?)。当他们发现始终用这个问题去探索所有的知识,这种方式太过于乌托邦的时候,科学家们转而避开了对这个原初问题的坚持,而开始随意地采用任何问题来进行探索。这么做对他们来说很容易,因为科学可以依靠着数理学,这门被认为是纯正完美而浪漫的象征符号似的学科,来影响人类心智进而茁壮自身的发展。对数学这种符号和方式的敬畏是如此的强烈,以至于科学成为了新的神学。而这门神学内在的机制,这种富有节奏的用证据来辨识真理的逻辑仪式是如此的卓越,以至于它盖过了科学最初的诉求和探究所拥有的那些迷人之处。

可是方法和探究之间是有区别的。从其原初开始,科学性的探究就在永恒地提出一个简单而具体的问题什么?彩虹是什么,原子是什么,星星又是什么?在追求这个问题答案的过程中,侧重物质性的科学建立起了一整套行之有效的思考方式,因为这个问题本身决定了其答案需要一系列描述性的知识,并允许在什么这个问题和用以解答问题的数学或逻辑的工具之间保证一种恰当的一体性。然而,科学方式本身却免于被这个问题所追问。科学方法可以对任何问题起到作用,或者,在例如数学这种学科中那样,科学方法本身就免于被质疑。但是,究竟对什么发起探究这种选择本身,以及究竟该提出哪些问题,这些恰恰都应该是科学学科的基本。这也是为什么看着科学家的举动,会觉得他们显得如此令人同情的原因所在:他们为自己批判性的聪敏感到自豪,用方法论光鲜的仪式感欺骗自我,因为这种仪式往往只讲究其本身的繁缛礼节,并且通过鼓点似的不停歇的证据的堆叠,不仅对外来的观察者,甚至对参与探究的科学家们都施以法术。

那个原始人,他究竟是巨人或者侏儒,又有什么关系呢?他是什么样的人?这个问题对今天的我们来说,唯一的意义就在于它在古生物学科中是一个成立的问题。如果我们知道了原始人是什么样的,我们就能宣布今天的人类是如何的与之不同。古生物学多愁善感地围绕着谁(谁是你爷爷的爸爸)从而建立起学科。将真正的问题什么替换成了这个问题谁,我们并不能原谅这种做法,因为根据那些对于建立起了科学方法的种种条款,根本就不存在、也永远不会存在充足的证据来得出肯定的答案。

归根结底,古生物学和其他那些非物质性的科学一样,都进入了这样一个领域:在这里,值得探讨的问题都是那些没法被证据证明的问题。就因为古生物学将科学最原初的问题什么更换成了更感情用事的问题谁,这不能得到我们的原谅,因为这个学科放弃了其首要的科学性的职责。谁在乎那个原始人到底是谁?第一位人类到底是什么样的,是个猎人,一个制造工具的人,一个耕种的人,一个劳动者,一位神父,或者一个政客?毫无疑问,第一个人类是位艺术家。

古生物学这门学科将这个命题抛掷在我们面前,但它可以从另外一个假定的角度来被书写,那就是:直觉性的举动总是先于社会性的举动而发生。对老虎的祖先感到惊异而由此产生了图腾,早在杀戮行为的出现之前就发生了。很重要的一点是得记住,梦想的必要性往往比实用主义的需求更强大。用科学的语言来说就是,尝试理解未知事物这一举动的必要性往往优先于任何想要发现未知事物的渴求。

人类最初的表达,就像是他的第一个梦,是美学性的。言语更多的是一种充满诗意的大声疾呼,而非单纯出于交流的需要。面对着宇宙的虚空,出于敬畏、愤怒和无助,以及出于人的自我意识,原始人喊出了辅音。语言学家和符号学家正开始慢慢接受这样的观念:如果语言仅仅被定义为是通过声音或手势的符号来用以交流的话,那么语言就仅仅是动物们都拥有的权力。任何人只要见过普通的雄性鸽子用画圈的方式围住他的配偶,就知道雌鸽子完全能明白雄鸽子的企图何在。

人类的语言是文学,而不是交流。人类的第一声呼喊是一首歌。对邻里的第一声问候是在庄重地表达自己的力量和弱点,而不是为了请求喝一口水。即便是动物,也会有像这样无用而诗意的尝试。鸟类学研究者就曾解释公鸡的啼叫是一种对自身力量感到欣喜若狂而爆发的表达。潜鸟在湖面孤独地滑翔,它又需要和谁做交流呢?狗也会独自对着月亮嚎叫。难道要我们认为原始人称太阳和星星为神灵,是一种在完成了一天的劳作之后,出于必要的交流而做出的举动吗?在狩猎之前秘密就已经存在。人类最初语言的目的是要对未知的东西进行指称。第一位人类的举动出自于他艺术性的天分。

正如人类最初的发言首先是诗意的然后才有了实用性一样,人类首先用泥土塑像,之后才铸造出斧子。人类的手先是用树枝在泥土上画出了线条,之后才学会如何将树枝像投枪一样抛掷出去。考古学家告诉我们,斧头暗示了斧头崇拜像。两者在同一地层中被发现,因而肯定产生于同一时期。这样的推论很正确,甚至如果没有了斧子这件工具,那些石质的塑像根本就没法被铸造出来。但这其实是工种上的细分,而非时间上的断代,因为泥塑造像的产生要同时优先于石质塑像和斧子这两者。(塑像可以用泥土做成,而斧子却不能。)神像,而非陶罐,才是第一件真正意义上的手工制品。

现在的人类学偏重对物质进行分析,正是由于这种恋物癖的倾向才使得今天的人们居然会相信原始人在学会做雕塑之前就已经先学会了制作陶罐。而事实上,陶罐是文明的产物。而艺术性的行为举动却是人类个体的天赋人权。关于人类欲望最早的文字记载证明了这个世界存在的意义并不能在社会性的行为举动中被发现。检视创世纪的第一章可以提供一种更接近于人类梦想的理解方式。对于这位生活在远古的创世纪的作者来说,第一位人类、亚当,如果被放逐在这个世界上是为了成为一个劳作者或是一个社会性动物的话,那简直不可思议。

这位作家用富有创造性的想象力告诉自己,人类的本原就是一位艺术家,于是他将亚当放在了伊甸园里,紧挨着智慧树,这树上有着关于是非对错的神圣启示。因此对这位作家以及他的读者们来说,人类的堕落并不是社会学家们所认为的那样,是从乌托邦沦为了奋斗和挣扎,也不是宗教主义者所企图让我们相信的那样,是从恩泽堕落为罪恶;而应当是——亚当,在吃了智慧树上的禁果之后,试图像上帝这位“世界的创造者”(引用拉什Rashi的说法)一样,去探寻富有创造性的生活,可是出于造物主的嫉妒,而最终被惩罚去过一种辛苦劳作的生活。

在人类这种不能以创造者的身份生活的无能为力之中,正体现出了人类堕落的真义。这是从善,而并非从物质丰富的生活,向下的堕落。因此,恰恰在这个立场上,今天的艺术家们有必要争论他们努力探求和接近的有关于原始人类的这些真理,并不能任由古生物学家来宣布。因为自始至终是诗人和艺术家们在试图思考原始人的气质与天赋,并且也是他们在逐渐地重获富有创造力的状态。人类存在的意义(raison d'etre)是什么;如果不是为了挑战和对抗人类的堕落,并以此力图返回成生活在伊甸园中的亚当,那又是什么可以被用来解释看似毫无理由地使人们成为画家或是诗人的这种驱动力呢?因为艺术家们就是最早的人类。

原文链接:'The First Man Was an Artist', by Barnett Newman, 1947 in Art in Theory, 1900-1990: An Anthology of Changing Ideas, Malden, MA:Blackwell Press, 1993: pp 566-569.

身为艺术家,纽曼在文章《第一个人类是位艺术家》中的立场有其偏颇之处,但对于理解他的抽象画作来说,确是不可多得的一手资料。针对这篇文章和艺术家本人的创作,狩猎与研究纽曼艺术的尤里进行了简短的问答。Q/狩猎 A/尤里

Q: 纽曼的《第一个人类是位艺术家》写于1947年,你觉得他为什么会在这个时间写作这篇文章?有哪些社会与历史背景有助于我们理解他行文的初衷?

A: 我们通常都没办法确切地知道艺术家究竟出于什么具体原因而创作了某一件作品或是写作了某一篇文章。但同其他的抽象表现主义艺术家们一样,当时的纽曼也非常关心第二次世界大战之后的社会现实。战争、原子弹的投放、以及犹太人大屠杀等事件,从根本上改变了这一批艺术家们的想法。我认为除了艺术,他们变得没法去相信任何价值观。这可能就是纽曼之所以会认为只有艺术才有可能去改造这个世界的原因所在吧。此外,这一时期(1945-48)纽曼的写作也反映出他自己在创作上的焦虑与挣扎,他始终想要探索出一种新的艺术。

Q: 文章的开篇,纽曼提到了古爪哇猿人,这是一个比喻吗?还是基于一定的事实?

A: 我也不能完全确定。但在一些网站上看到过关于古爪哇猿人的考古故事,大约是在1939年到1941年(?)这段时期有了新发现,因此在我看来,纽曼提到这个是基于一定事实的。

Q: 纽曼在这篇文章中对科学的态度非常尖锐,甚至有点偏激和片面,你是否也这样认为?我们该如何理解他的这种观点?

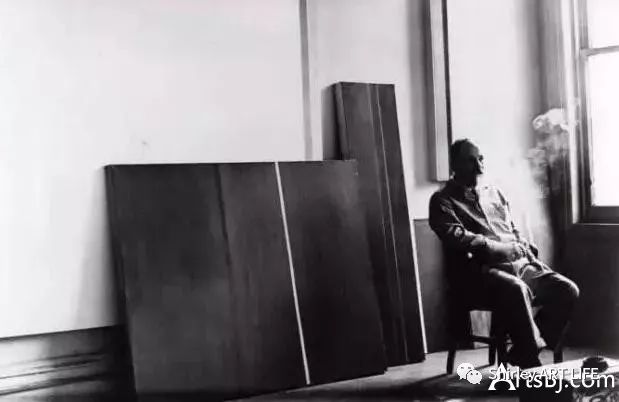

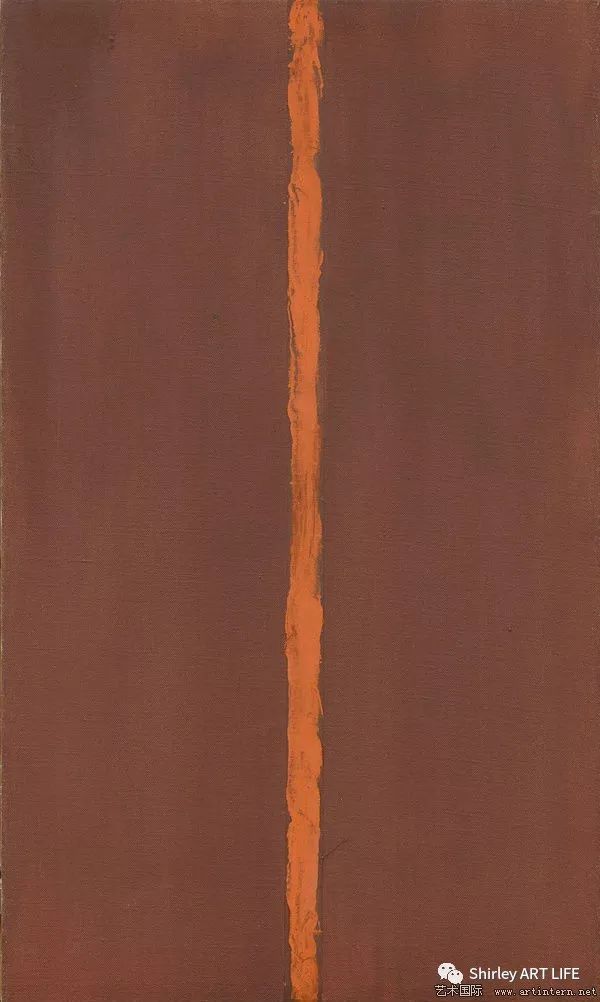

A: 确实,我也这么认为。在那段时间里,纽曼(包括其他一些美国艺术家们)对于所谓的西方文化是抱着怀疑态度的。或许,纽曼认为西方世界不断追求科学发展的这种价值观,导致了诸如战争和大屠杀等悲剧的发生。可能大家也知道,许多抽象表现主义的艺术家们都有着犹太血统,因此对他们来说,要承认当时西方种种文化价值观的合理性简直是不可能的,因为如果这么做了,可能就相当于他们间接地认同了战争与大屠杀的合理性。因此当时的他们都以一种非常消极的态度对待所谓的西方文化。其实不仅仅是纽曼,像Adolph Gottlieb和Mark Rothko等其他艺术家,在当时也都希望能够从以欧洲传统为主流价值观的绘画中脱离和解放出来,创作出一种新的艺术形式以示区别。其实,在犹太人大屠杀事件之后的很长一段时间里,纽曼都不知道该画些什么,他非常迷茫挣扎,一直到1948年,他才创作出了具有突破性的作品《太一 Ⅰ》(题图)。

巴尼特·纽曼,太一 Ⅰ(Onement Ⅰ),布面油画,69.2×41.2cm,1948

Q: 在我们收集到的一些中文资料中,纽曼的这句话其实被广泛引用,但又存在着误解而被写成“第一个人是画家”。这种误读可能出自大家对纽曼的印象,就是只熟悉他的绘画而并不了解他的写作。如果把他另外一些文章,例如写于1948年的《崇高就是现在(The Sublime is Now)》等一起纳入考虑的话,就会觉得他始终持有强烈的态度,有非常多的观念隐藏在画面之后。你觉得我们该如何看待这位艺术家在绘画之外的观点和想法?

A: 我认为纽曼确实在自己的写作中表达了强有力的观点,但他其实更在意的是观众们看画的观看体验,所以绘画始终是他最首要的媒介。1940年代,由于创作上对新艺术形式的追求以及内心的挣扎,纽曼在这一时期写作了不少哲理沉思性的文字。但有趣的是,在创作了《太一 Ⅰ》之后,他几乎很少再写像这样宣言式的文章了。或许对他来说已经找到了新的艺术形式,因此也没有必要再将自己的想法用文字的方式记录了吧。

Q: 在这篇文章成文前后,他有哪些具体的绘画创作作品?

A: 那段时间的纽曼,创作了一些深受超现实主义流派影响的作品,但这些作品的标题又往往取自基督教的旧约等经典,例如《创世纪-突破(Genesis-The Break)》、《神的命令(The Command)》,以及《欧几里得的死亡(Death of Euclid)》等等。尤其最后这幅作品的标题,可能表达了他对于蒙德里安几何抽象绘画的一种负面的看法。这确实很有意思,因为正如之前提到的,当时的纽曼极力想要从以欧洲为主流的绘画传统中脱离出来,但矛盾的是,他又没法避免自己在文化上深受西方经典影响的这个方面,因此他就向前追溯,带着新的反思重新审视创世纪和宇宙原初的命题。

Q: 作为一个以研究巴尼特·纽曼为专业领域的艺术史学者,你会怎么向那些不熟悉他的人介绍这位艺术家?

A: 首先,我认为巴尼特·纽曼和其他抽象表现主义的艺术家们(如Jackson Pollock, Mark Rothko, Clyfford Still)一起改变了有关绘画的观念。虽然也是抽象绘画,但他们与之前欧洲的抽象画有着很大的区别。或许,纽曼想要创作的不仅仅是“一幅画”,而是“一个地方”。他希望他的观众能在画中体验到一种场域的概念,即“我在这里”、在这些画之前。纽曼其实对于绘画与观众之间这种物理意义上的关系非常的在意。从这个角度来说,纽曼的艺术也与极简主义(尤其是Donald Judd和Dan Flavin)联系密切。而极简主义又对我们今天称之为“装置”的艺术有着深刻的影响意义,因此我认为纽曼的作品也与装置艺术之间有关联,他们都试图探索空间与观者之间的关系,并为我们提供了一种全新的视觉感知方式。纽曼曾经这样说过:“艺术作品的尺幅大小(size)并不重要。重要的是规模(scale)。”纽曼这种有关于“规模”的理念对今天的雕塑家们仍然有着深远的影响,诸如Richard Serra,James Turrel和Anish Kapoor等人(这确实很有意思,很多雕塑家们受到了作为画家的纽曼的影响)。这么说来,我认为纽曼的一大贡献就在于对于“规模”和空间这些概念和感知提供了一种新的可能性。

Q: 那么你认为纽曼与他同时期的艺术家们又有哪些区别?

A: 这个问题比较难回答。刚才提到了纽曼对于“规模”的追求,以及他很重视观看者站在他的画作之前这种在现场的体验。被画面吸引、进而感到被吞噬,这其实是抽象表现主义绘画较为普遍的一个特征,但或许纽曼是这一批艺术家中最重视这一点的人吧。此外,我也可以这么说,纽曼是极少数在绘画领域中关心作品体量,也就是“规模”这个概念的艺术家。Donald Judd就受其影响,Judd曾经在描述纽曼的绘画时这样说道:“这幅画的尺幅大小适中,但重要的是画面里有着非常宏大的规模。”

Q: 纽曼的艺术作品以及他的写作都与宗教性的观念和传说有着各种强烈关联,能否就这个方面做一些解释?

A: 我认为纽曼在1940年代时的想法与诸如康德、埃德蒙·伯克的哲学思想有关系。我可能还没法特别细致地解释清楚这其中的具体联系,但是非常建议阅读纽曼另一篇著名的文章《崇高就是现在》。很长一段时间以来,学者们都在讨论纽曼的艺术与犹太神秘主义卡巴拉(Kabbalah)之间的关系,当然也有一些学者并不认同这种联系与比较。另外,最近有一本新书刚出版,写的是纽曼的艺术与海德格尔哲学之间的联系,或许能从另一个角度提供更多解释。

尤里:在纽约学习艺术史的日本人,硕士毕业论文和博士项目均以巴尼特·纽曼为研究方向。

狩猎 ,是一个关于现当代艺术的翻译、写作和思考的平台,由纽约Hunter College艺术史专业的研究生春妹和虔凡发起。

发表评论