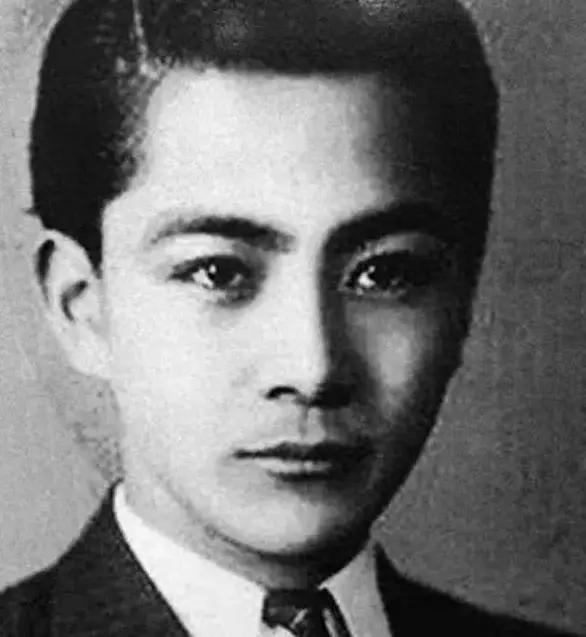

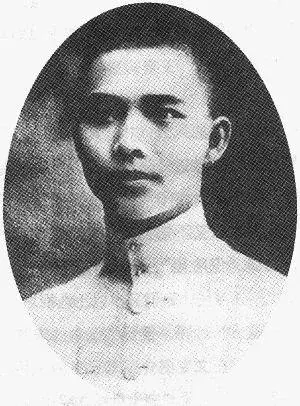

汪精卫,原名汪道涵,字季新,号精卫,是中国近现代历史上一个极具争议的人物。他在中国历史上的角色经历了从革命志士到汉奸的转变,其一生充满了戏剧性和悲剧色彩。

在辛亥革命时期,汪精卫是国民党内的杰出人物之一,曾参与策划刺杀清朝摄政王载沣的行动,但最终失败被捕。在狱中,汪精卫写下了著名的“绝命诗”,表达了他对于革命的坚定信念和对个人牺牲的无畏态度。这首诗的原文是:“慷慨歌燕市,从容作楚囚。饮刀成一快,不负少年头。”然而,由于清政府的政策转变,汪精卫并未被处死,而是被判处无期徒刑。在监狱中,他受到了肃亲王善耆的关照,两人甚至有过深入的交流。汪精卫对善耆的不杀之恩表示感激,并在后来的著作中提到了这段经历。

然而,随着时间的推移,汪精卫的政治立场发生了巨大变化。在抗日战争期间,他逐渐转向消极妥协,并最终成为了日本侵略者的傀儡政府头目,这一行为使他在中国历史上留下了“汉奸”的污名。1932年,汪精卫因主张抗日而被逼辞职,这一事件对他的影响极大。在遭遇主政挫折后,他逐渐改变了立场,从积极抗战转向了妥协投降。

1938年,汪精卫离开重庆,飞往越南河内,并公开发表声明赞同日本的“近卫三原则”,这一行为遭到了全国人民的声讨。1940年,他在南京建立了汪伪政权,成为了日本在中国的代理人,这一政权一直存在到日本投降。

汪精卫的晚年并不幸福,他的健康状况每况愈下,最终于1944年病逝。汪精卫的一生充满了复杂的转变和矛盾,从一位革命英雄到一个民族的叛徒,他的故事在中国历史上留下了深刻的烙印。他的一生也反映了中国近现代历史的动荡和复杂性,成为了后世研究和反思的重要对象。

汪精卫的政治生涯和个人命运在中国近现代史上具有重要影响。他的早年经历和革命活动为他后来的政治生涯奠定了基础。汪精卫年轻时受到孙中山的革命思想影响,加入了同盟会,积极参与反清活动。他的文学造诣也颇高,曾有“南社四杰”之称,其诗文中充满了革命激情和对国家命运的深切关怀。

在辛亥革命前后,汪精卫的行动和思想体现了他对革命理想的执着追求。他参与策划的刺杀摄政王载沣的行动虽然失败,但他在狱中的表现和所作的“绝命诗”展现了他对革命的坚定信念和牺牲精神。这一时期的汪精卫被视为革命志士的典范。

然而,随着时间的推移,汪精卫的政治立场发生了根本性的转变。在抗日战争期间,他逐渐从积极抗战的立场转向妥协投降,最终成为日本侵略者的傀儡。这一转变不仅使他个人声誉扫地,也对中国的抗日战争和民族精神造成了极大的伤害。汪精卫的这一行为被广泛视为背叛国家和民族利益,成为历史上的耻辱。

汪精卫的晚年在政治上是孤独和失败的。他的汪伪政权得不到国内外的广泛认可,被视为日本的傀儡和工具。他的健康状况恶化,最终在1944年病逝。汪精卫去世后,汪伪政权很快随着日本的投降而崩溃,他的政治遗产和历史评价也受到了彻底的否定。

汪精卫的一生充满了戏剧性的起伏和转变,从一个革命英雄到一个民族的叛徒,他的故事在中国历史上留下了深刻的教训。他的政治生涯和个人命运反映了中国近现代史的复杂性和多样性,成为了后世研究和反思的重要对象。汪精卫的历史形象提醒着人们,在国家和民族的大义面前,个人的选择和行为将被永远铭记。

汪精卫的一生是中国近现代史上一个复杂且矛盾的案例。他的早期活动和晚年行为在中国历史上留下了截然不同的印记。

在早期,汪精卫是国民党的重要领导人之一,积极参与了推翻清朝的革命活动。他的演讲和文章激励了许多人投身于革命事业,为结束封建帝制和建立民主共和国做出了贡献。汪精卫在辛亥革命中的角色尤其引人注目,他的行动和牺牲精神在当时被视为民族英雄的典范。

然而,随着抗日战争的爆发,汪精卫的政治立场发生了根本性的变化。在面对日本侵略的威胁时,他选择了与日本合作,放弃了原有的抗战立场。1938年,汪精卫离开重庆,随后在南京成立了傀儡政府,这一行为被广泛视为背叛国家和民族利益。他的这一决定不仅受到了国内外的强烈谴责,也使他在中国历史上的形象一落千丈。

汪精卫的晚年在政治孤立和个人病痛中度过。他的健康状况逐渐恶化,最终于1944年在日本统治下的南京去世。汪精卫去世后,他的傀儡政权迅速崩溃,而他本人也被视为民族的叛徒和历史的罪人。

汪精卫的一生反映了个人理想与现实政治之间的冲突。他早年的革命活动和晚年的投降行为在中国历史上形成了鲜明对比,成为了研究中国近现代史的重要案例。汪精卫的故事提醒我们,历史人物的评价往往不是单一的,而是需要在更广阔的历史背景下进行全面的考量。同时,他的生平也告诫后人,在面对国家和民族的大义时,个人的抉择将对其历史地位产生深远的影响。

发表评论