《社会历史的决定性基础》实录(二)

获取视频或实录文件,请加文末微信

相关视频:

同学们好,今天我们继续学习恩格斯的《社会历史的决定性基础》。

上节课我们借由1.2(a)(b)这些条目和恩格斯精准的论述语言,分析了文章结构。恩格斯针对博尔吉乌斯来信中的两大问题进行阐述,一是针对认为经济依赖于科学,而科学是从天上掉下来的误解进行批驳;二是针对马克思关于经济因素决定性基础作用的观点,歪曲为”经济决定论”,歪曲为“经济是制约历史发展的唯一因素”的观点进行澄清,具体阐释了经济基础和上层建筑的辩证关系,以及历史发展的偶然性与必然性问题。清晰的论述思路和严谨的论述语言,构成了文章说服力的重要部分。

今天的这堂课主问题是,除了清晰的论述框架和严谨的论述语言,恩格斯在阐述马克思历史唯物主义原理时展现出的说服力还源于哪些方面?

我们先从书信的人称选用入手,看看作者是怎么称呼大学生博尔吉乌斯的,在谈论哪些问题时用到了“我们”,又在哪些情况下用到了“人们”?

关注作者对于大学生博尔吉乌斯的称呼,我们会读到这些句子。

尊敬的先生,对您的问题回答如下,如果像您所说的技术在很大程度上依赖于科学状况,那么科学则在更大的多的程度上依赖于技术的状况和需要。

如果您画出曲线的中轴线,您就会发现此外我认为马克思在5月18日一书中所做出的光辉范例,能对您的问题给予颇为圆满的回答,可惜我没有时间能像给报刊写文章那样,字斟句酌地向您阐述这一切。

同学你看,写信的是已经72岁高龄的世界著名的思想家、日理万机的国际工人运动领袖恩格斯,回信的对象是一位20岁左右的大学生,书信讨论的是马克思和恩格斯共同创立、并在革命实践中不断完善的历史唯物主义基本原理。但是在恩格斯的字里行间丝毫没有任何居高临下的傲慢,言谈之间都始终用“您”来指称对方,也没有任何对青年学子思想上存有的困惑误解的批判和指示,而是称对方为“尊敬的先生”,始终秉持着对来信者的尊重,恩格斯以探讨的口吻耐心细致地为读者澄清困惑,指点学法。相信我们不仅从恩格斯的书信中读懂了经济基础和上层建筑的辩证关系,更感受到了这位世界无产阶级的伟大导师和领袖的崇高风范、人格力量。

再来看“我们”这一人称的选用。

同学看看文中出现的这些,我们所指的对象是完全一致的吗?

本文出现的我们所指对象可分为两类,一类是作者在严谨陈述如何理解经济关系及其相关概念,如何理解经济基础与上层建筑的辩证关系时所使用的“我们”,“我们”代表的是能够正确理解历史唯物主义基本原理的马克思主义者们。比如“我们”视之为社会历史的决定性基础的经济关系,是指一定社会的人们生产生活资料和彼此交换产品的方式。这种技术照“我们”的观点来看,也决定了产品的交换方式以及分配方式。“我们”把经济条件看作归根到底制约着历史发展的东西。

另一类是作者将自己和这封信的读者合称为“我们”,比如关于电子,只是在发现它的技术上的实用价值以后,“我们”才知道了一些理性的东西。这里“我们”就来谈谈所谓伟大人物问题。“我们”所研究的领域越是远离经济,越是接近于纯粹抽象的意识形态,“我们”就越是发现它在自己的发展中表现为偶然现象,它的曲线就越是曲折。

最后一类对象是称使用,“我们”比较好理解,这是一封私人书信,作者亲切的对像古尔齐乌斯一样的对社会历史的决定性基础理解、存在疑惑的青年称“我们”,拉近彼此间的距离,是一位蔼然长者带领青年层层理清经济关系的基础性和决定性。恳切的谈话态度,便于与对方达成共识。

那么前一类“我们”为什么不用马克思主义者们替换以区别后一类的“我们”?其表达效果可以和文中“人们”的使用参照理解。

相较于真正的马克思主义者,人们会经常犯哪些错误?他们会错误的以为科学是从天上掉下来的,而不是以经济关系为基础的;他们会误以为经济关系是自动发生作用的,而不会受到政治意识形态等上层建筑的某些影响。这些错误当然是恩格斯在写信中必须澄清的问题,使资产阶级理论家和党内青年派对马克思主义的故意扭曲和攻击。

但如果我们回顾上节课向大家介绍的博尔吉乌斯在信中向恩格斯求教的两个问题,我们会发现这何尝不是博尔吉乌斯对马克思主义的误解。恩格斯故意在陈述正确的辩证唯物主义史观时用“我们”,而不是用“马克思主义者们”;在陈述青年们的困惑时使用“人们”,而不是“你们”。恩格斯这样选用人称的用意,同学们是否能够领会。

恩格斯在针对德国思想界存在的问题进行逐一批驳,以便确立正确的历史唯物史观时,并不想把批判的矛头指向读信者,因而把错误的观念移植到与交流双方都不相关的第三者“人们”身上,把正确的观念放置在“我们”的交流中,既照顾了读信者的颜面,避免了情绪上的对立,拉近了与青年学生的距离;也使得社会历史的决定性因素归根到底是经济关系这一观点的论述者和学习者们都能处在更加客观中立的位置,以更高远宏观的视角去理性平和的思考这一哲学主张。

至此我们解析了恩格斯在人称选用上的审慎,由此发现恩格斯本人崇高的人格魅力,以及他既亲和理性又是非分明的论述态度。

这封书信中恩格斯运用了不少论证方式,帮助阐述复杂抽象的哲学观点,让读者很难忽略的是文本中两次登场的拿破仑和伴随着拿破仑先后登场的两条线,作者分别运用了举例论证和比喻论证。

拿破仑的第一次登场是在书信第二个问题(a)层次中,恩格斯为了澄清经济基础论不是经济决定论,为了说明“在经济基础的必然性之上,上层建筑和经济基础是会相互作用的”这一观点,而举了这样的例子:

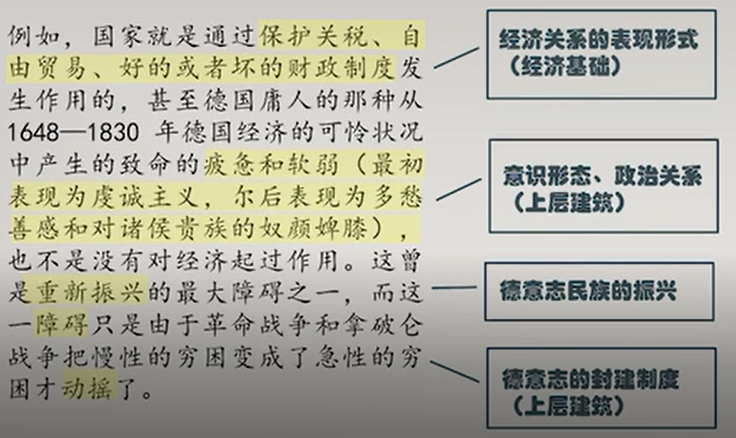

国家就是通过保护关税自由贸易好的或者坏的财政制度发生作用的,甚至德国庸人的那种从1648~1830年,德国经济的可怜状况中产生的致命的疲惫和软弱,也不是没有对经济起过作用,这曾是重新振兴的最大障碍之一。

而这一障碍只是由于革命战争和拿破仑战争,把慢性的穷困变成了急性的穷困才动摇了。

由于语言和文化差异,同学们对这则事例作用的把握会有困难,我们有必要补充一些历史背景,“三十年战争”在第一次世界大战爆发之前,曾被称为“德国人的创伤”,也被认为是“欧洲的悲剧”。战争的导火索是神圣罗马帝国境内波西米亚地区王位继承问题,其本质是伴随着神圣罗马帝国的日趋没落。路德的宗教改革运动以来,帝国境内日益尖锐的宗教冲突。这场战争起初是由神圣罗马帝国境内的诸侯挑起的内战,后来因为德意志地区的地理位置和战略位置的重要性,德意志地区成为了各个强国之间解决冲突、争夺财产、谋取霸权的博弈战场,给整个神圣罗马帝国造成了巨大的伤害,使之陷入了更加混乱的分裂状态中。

三十年战争之后,德国经济萧条,文化落后,社会道德沦丧,德国新教路德宗也不富有宗教改革初期的活力与精神,由此发展出了完全排他的唯理论的虔诚主义。而在分裂的德国资本主义发展不充分,资产阶级在专制王权与地方割据下表现出软弱性,这就是恩格斯所说的“多愁善感和对诸侯贵族的奴颜婢膝”。

革命战争和拿破仑战争,是指拿破仑政权以战争的手段巩固法国大革命的成果,反对反革命君主国联盟的战争。战争同时具有革命性和侵略性,每当拿破仑征服一个国家时,便强迫被征服国家降低关税,或干脆取消关税,以利于法国商品的倾销,同时他也从被征服国家中夺取原料和财富,以利于法国工商业的发展,造成了对德国经济的进一步打击。德意志统一的要求,因此变得越发强烈。

带着这些背景知识,我们回到这段文字的品析。

“保护关税,自由贸易,好的或者坏的财政制度”,都是经济关系的表现形式。“德国庸人的那种从1648~1830年德国经济的可怜状况中产生的致命的疲惫和软弱”,指的是德国在漫长的30年战争,法国大革命和紧随其后的拿破仑战争接连打击之下,呈现出的极不理想的意识形态和政治关系。“重新振兴”指的是德意志民族的振兴。而“这一障碍只是由于革命战争和拿破仑战争,把慢性的穷困变成了急性的穷困才动摇了”说的是因为三十年战争,法国革命战争带来的经济萧条,彻底动摇了德国根深蒂固的封建制度。

那么这段文字表达了4层意思:第一,国家是通过经济基础的必然性发生作用的;第二,即使是很坏的上层建筑,也会对经济关系起到作用,这作用当然也是负面的;第三,不良的上层建筑造成对经济关系的负面影响,必然成为国家振兴的阻碍;第四,严重的经济问题会反过来动摇原本不良的意识形态和政治关系。换言之,恩格斯运用德国人最熟悉的历史事实,直击集体记忆中的创伤,从消极的一面犀利明确的表述了,经济关系势必会受到包括意识形态和政治关系在内的上层建筑各种关系的影响,但“经济关系在各种关系中始终具有基础性和决定性”,这一论点精准的论据选择丰富了文章的内容,增强了观点的说服力,论述充分而有力。

本段的阐释还出现了一条红线,“在这些关系中经济关系不管受到其他关系,政治的和意识形态的多大影响,归根到底还是具有决定性意义的,它构成一条贯穿始终的唯一有助于理解的红线”。

作者把经济关系比作贯穿于社会历史进程中的红线,直观恰当的说明了尽管经济关系不能自发的对社会历史发展的进程产生作用,尽管经济关系会受到其他关系很大的影响,但从长远来看,经济关系归根到底对于社会历史发展具有决定性作用。

在作者论述经济关系制约着历史发展的这一问题(b)层次,探讨人类如何创造历史、伟大人物出现的必然性和偶然性关系时,恩格斯再一次提到了拿破仑,他说在法国大革命后,各种社会矛盾发展历时需要一位军事图财者的出现,这是历史的必然,而这个角色是恰好由具备了必要条件的拿破仑来扮演,如果不是拿破仑登上历史舞台,这个角色也完全可以由别人来充当,这就是历史必然下的偶然。

同学们有没有这样的疑惑?从全文看,恩格斯选用的论据包括流体力学、凯撒、奥古斯都、克伦威尔,……对于科学领域、历史领域、政治学领域和经济学领域的事或人,恩格斯都能信手拈来,足见恩格斯学养积淀之深厚,涉猎学科之广泛。这样一位博学的长者在选择论证材料时,为何偏偏对拿破仑情有独钟?要在短短的一篇书信中,两次提到他?

对于德国人来说,拿破仑不仅是一位独裁者,更是一个侵略者。拿破仑于1806年在耶拿战役中击败了普鲁士军队,签订提尔西特合约,在德意志地区成立了莱茵联邦,对法战区强行推行法语,试图抑制德意志文化,残酷镇压宣传爱国思想的德国人,这对整个德意志民族而言是奇耻大辱,思想界深感切肤之痛。而对于德国知识分子和改革者而言,拿破仑又不单是侵略者,他也是一位属于德国乃至于全欧洲的伟大英雄,是他把法国大革命的精神,把拿破仑法典带到了德国,扫荡了德国根深蒂固的封建制度,扶植了德国资产阶级势力。从长远看,正是德国资产阶级的发展需要一个统一的国内市场,也需要一个强势的国家为本国资产阶级对外争夺,德意志统一的需求才变得前所未有的强烈。这位普鲁士最后通过战争的方式统一德意志做了经济关系上的准备。

在探讨历史发展中伟大人物出现的偶然性与必然性问题时,如果过分夸大个人作用,就会陷入历史唯心主义;如果看不到历史的偶然性因素就会陷入宿命论。德国思想界对于拿破仑的复杂情感有助于避免这两种倾向。恩格斯正是透彻的了解到拿破仑对于德国如此深刻复杂的影响,才借拿破仑在历史上的出现来论述历史人物出现的偶然性与必然性这一问题,深刻揭示历史人物出现的必然性,在于当时的社会矛盾,在于经济发展的必然性,将拿破仑作为论据使用的典型意义与现实针对性也就在于此。

正如下一段的开头,“历史上所有其他的偶然现象和表面的偶然现象都是如此所提示的”。理解历史人物出现的偶然性与必然性,是为了理解历史发展中经济关系的偶然性与必然性做铺垫的,这里就涉及第二处比喻论证:

恩格斯说“我们所研究的领域越是远离经济,越是接近于纯粹抽象的意识形态,我们就越是发现它在自己的发展中表现为偶然现象,它的曲线就越曲折,如果您画出曲线的中轴线,您就会发现所考察的时期越长,所考察的范围越广,这个轴线就越是接近经济发展的轴线,就越是同后者平行而进。”

这里的“曲线”指的是社会历史进程中大量纷繁复杂的历史事件。“曲线越曲折”就意味着越是远离经济领域,接近纯粹抽象的意识形态,偶然性也就越强。“中轴线”指的是我们在研究历史时,透过历史上的偶然事件和它们之间复杂的相互关系所发现的必然性规律。作者强调“曲线始终围绕着中轴线上下摆动”,指偶然性中隐含着必然性,形象地阐释着两者的辩证关系。

“这条中轴线在足够长的历史时间内,在足够广阔的考察范围内,就越接近经济发展的轴线,甚至平行于经济发展的轴线”,这就意味着历史发展的必然性,归根到底是,经济关系的必然性。我们只有善于揭示政治思想现象所反映的经济关系,善于从整体全过程去探索社会发展中的经济必然性,才能真正把握社会生活的本质。这一比喻形象地阐释了“历史发展中经济关系的偶然性与必然性”这一复杂的哲学命题。“中轴线论”也成为恩格斯对历史唯物主义理论的重要发展成果之一。

我们来对今天课堂主问题的解决路径进行回顾。

在上堂课分析了文章论述具有说服力的两个重要原因,清晰严密的论述逻辑和心脏严谨的论述语言的基础上,今天这堂课我们通过品读书信中的人称,通过深入分析书信中论据的选用、比喻论证的妙用,继续探究恩格斯书信中捍卫马克思历史唯物主义原理时展现出的说服力量的来源。我们发现谦逊但坚定的态度,妥帖且有力的论据,形象又精准的比喻和清晰严密的论述层次,精当严谨的论述语言形成合力,帮助读信者突破种种迷雾和困难,去读懂真正的唯物主义基本原理。

今天的回家作业有两项:

1.请同学们完成练习册第一课,第三、第五、第6题。

2.预习第二课,谈谈你如何理解理论与实践之间的关系。

第一课的学习就到这里,同学们再见。

微信|miaomenxuan

发表评论