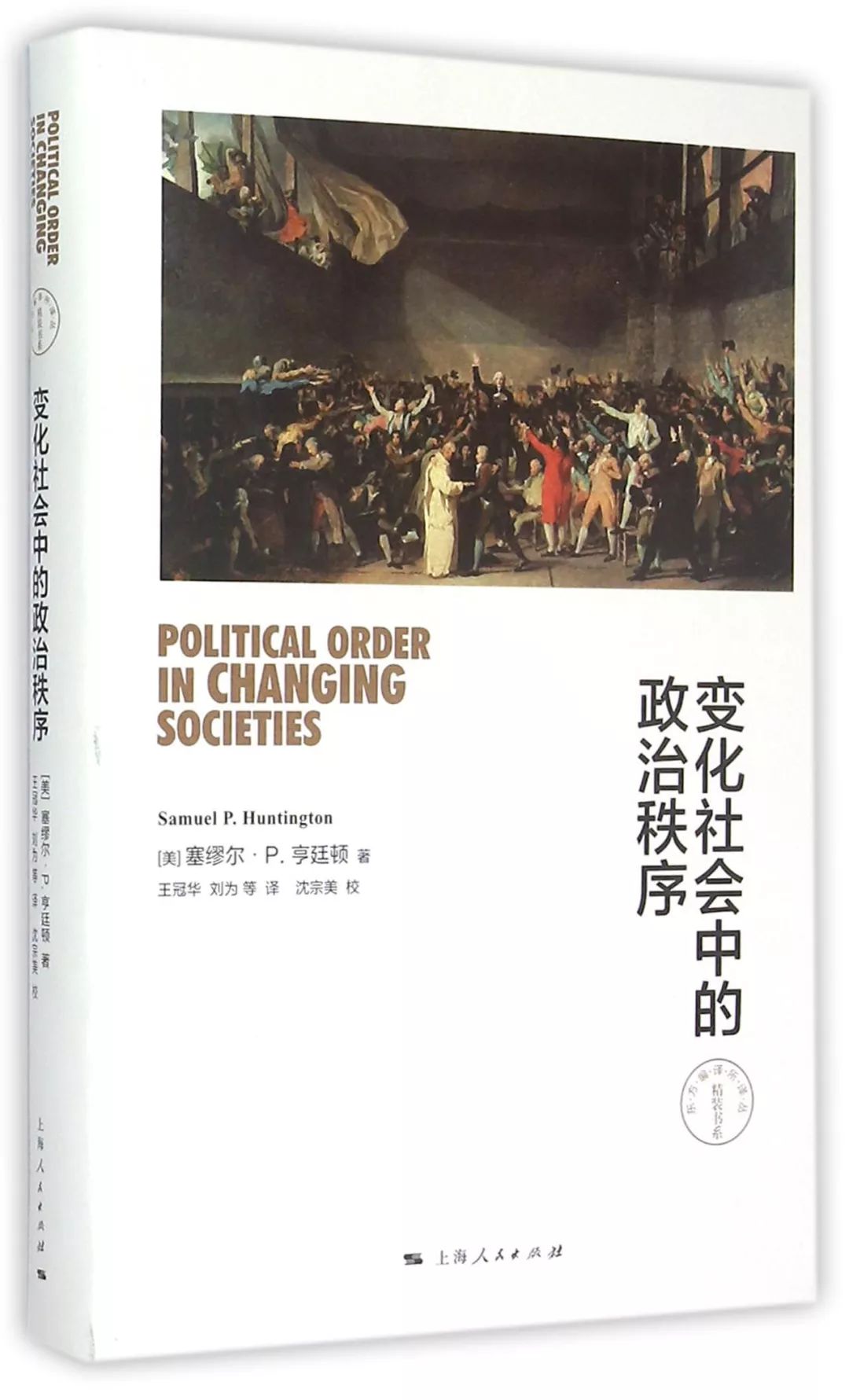

主讲书目:

《变化社会中的政治秩序》萨缪尔·亨廷顿上海人民出版社2015年4月第1版

参考书目:

《牛津比较政治学手册》 人民出版社2016年4月第1版

《民主转型与巩固的问题》胡安·林茨浙江人民出版社2008年1月第1版

《现代化和官僚威权主义:南美政治研究》吉列奥莫·奥唐奈 北京大学出版社2008年6月第1版

《政治学理论与方法》斯坦因·拉尔森上海人民出版社2006年8月第1版

作者与成书背景

亨廷顿其人:当代极富盛名却又颇有争议的政治学家。

本科耶鲁大学 硕士芝加哥大学 博士哈佛大学 长期任教于哈佛大学 中间短暂任教于哥伦比亚大学

这本著作诞生的背景:

第二次世界大战结束到60年代中期的大约二十年间,一大批殖民地摆脱了宗主国的统治而独立,跃跃欲试地想早日跻身于世界民族之林。面对这样一种世界政治局面,西方学者,其中又主要是美国学者,先后提出了正统现代化论和现代化修正论。

前一种理论把世界各国分为现代化国家和传统国家两大类。早期实现了工业化的以英美为代表的西方国家是现代化国家,具有现代性;新独立的众多第三世界国家仍属于传统国家,不具备现代性。传统国家经过发展和阵痛,逐步引进和采纳现代性的全部价值标准,摈弃并排除传统社会的历史积累,从而过度到现代社会,正如早期现代化国家在18、19世纪曾经历过的那样。这一理论由与科尔曼合编《发展中地区的政治》的阿尔蒙德集大成。

后一种理论则认为,传统性与现代性并非此消彼长的两个对立物,它们之间的关系是复杂而多面的,传统性不但具有顽固性,而且会吸收现代性的某些成分或层面从而获得新的生命力,譬如等级制度、种姓制度、家庭因袭、裙带关系和门阀政治等就是如此。这些传统的东西实际上构成了相当多数新兴国家的特定国庆。问题不是去消灭它们,而是借助它们来实现社会动员和整合,从而最终实现现代化。这一理论的代表人物有古斯菲尔德、班迪克斯、艾森斯达德等。

但是这两种理论有一种共同的假设:从传统过渡到现代,其间的政治运作应当是多元与民主的模式。换句话说,它们都把人类各民族政治文化的发展预设为只有一条道路,一样的过程和类似的结果,现在存在于西方发达国家的民主社会是世界其余各国的可靠样板。此外,这两种理论还有着隐含的共同点,即在现代化过程中,经济的发展和社会、文化的改造要优先于政治现代化。

亨廷顿这本书的贡献在于,针对于上述两种理论,提出了第三派学说,即有效政府论(强大政府论、政治秩序论)。他首先指出几个基本的事实判断:1.从政治学的角度看,世界各国之间最重要的政治差别,不在于它们政府的形式(国体、政体等),而在于它们政府的有效策划高难度。具体来说,他认为美英苏三国具有两种截然不同的政府形式,美英是民主国家典范而苏联是极权国家原型,但它们的政府都是发达的政府,是统治有效的政府。因此各凭借不同形式的政府的首脑同样实行着有效统治。当然现在看来这一点判断是有问题的,因为后来苏联解体了、在有效统治的英美都发生了民粹主义的闹剧。2.许多新兴国家在二战后经济上有了长足的进步而政治上却没有按照那些理论家所预期的一样取得相应的进展。岂止如此,有的国家的社会更加混乱了,普遍出现了亨廷顿所称的“政治衰败”的现象(特征:种族和阶级冲突剧烈;骚动和暴力事件层出不穷;军事政变接二连三;反复无常的、喜欢推行灾难性社会经济政策的领导人物主宰一切;中高层公职人员肆无忌惮地进行腐败行为;公民权利和自由遭受恣意侵犯;行政效率低下;城市政治集团破碎;黑社会组织猖獗;立法和司法机关失去权威;各种政党四分五裂、频繁解体。)而一些经济起步落后或停滞的新独立国家却安享相当程度的政治太平。

差距假设的总体理论

本书对于政治衰败的原因持有的观点是:在很大程度上,这是由社会急剧变革、新的社会集团被迅速动员起来卷入政治,而同时政治体制的发展却又步伐缓慢造成的。亨廷顿引用李普曼在《纽约先驱论坛报》上所言“我确实知道,对同居于一国或一地的人群来说,最大的必需品莫过于被统治。如有可能便实行自治;如蒙天赐,便受廉明政府统辖;但无论如何,非被统治不可。”他认为那些亚非拉的处于现代化之中的国家,其政治共同体分崩离析,政治机构权力微弱,威望不堪一击——在许多情况下,这些地区的政府压根儿就不再进行统治。

托克维尔在《论美国的民主》中说:“在统治人类社会的法则中,有一条最明确清晰的法则:如果人们想保持其文明或希望变得文明的话,那么,他们必须提高并改善处理相互关系的艺术,而这种提高和改善的速度必须和提高地位平等的速度相同。”

亨廷顿认为亚非拉的政治不稳定正是由于没有满足这一条件。在这些国家,政治参与的平等提高过快,其速度远远超过了“处理相互关系的艺术”的发展速度。

亨廷顿把现代化进程中国家与现代化国家政治差距(或者说这些国家政治不稳定)的内因以这样的模型表示:

社会动员/经济发展=社会颓丧

社会颓丧/流动机会=政治参与

政治参与/政治制度化=政治动乱

政治共同体和政治秩序

亨廷顿指出,一个社会所达到的共同体水平反映着其政治制度和构成这种政治制度的社会势力之间的关系。所谓社会势力指的是种族、宗教、地域、经济或者社会地位等方面形成的集团。现代化在很大程度上会引起社会上各种社会势力的集聚化和多样化。简单的政治共同体也许只需要建立在纯粹的种族、宗教和职业基础上,而无需高度发达的政治制度,它具有涂尔干所说的“机械团结的统一性”(出自《社会分工论》)。

而一个社会越复杂,各种集团越是纵横交错,其政治共同体的形成和维持就越依赖于政治制度的功效。在一个完全不存在社会冲突的社会里,政治机构便失去了存在必要,而在一个完全没有社会和谐的社会里,建立政治机构又是不可能的。此外,一个复杂社会还需要在基本原则或道义职责上界定能够联结各社会集团的纽带。亨廷顿借用西塞罗关于大同社会的概念来描述,“数目颇众的人们基于对法律和权利的共同认识以及渴望参与彼此得益的交往,而聚合在一起”

处理好不同社会集团关系、使公民政治身份多样化而不是社团多样化以达到公民政治参与层面的政治动员而不是团体博弈层面的政治动员非常重要。关于这一点可以利用“冲突交叉论(交叉冲突论)”来理解:

交叉联系链条:一个以上组织归属-暴露给或认同持有相反观点的其他人-态度上的交叉压力=政治对抗强度减少

协同利益链条:一个以上组织归属-仅暴露给具有同样背景和政治观点的其他人-强化政治观点=政治对抗强度增加

这种暗示着次文化分界线的理论被罗伯特·达尔所反对,甚至被提出共识民主的李普哈特所怀疑,但社会中间结构的复杂化显然是有利于社会稳定的。

政治制度化

历史地说政治机构是在各种社会势力地相互作用和歧见中,从逐渐发展起来的解决这些歧见的程序和组织环节中脱颖而出的。人数很少、性质单纯的统治阶级的解体,社会力量的多样化以及社会力量之间日益频繁的相互作用,是产生政治组织和程序并从而最终产生政治结构的先决条件。白鲁恂认为:“发展和现代化方面的问题,都渊源于能否建立起更有效、更灵活、更复杂和更合理的组织……鉴别发展的最终试金石在于一个民族是否有能力建立和维系庞大、复杂、灵活的组织形式。”

复杂社会里的政治共同体依赖于该社会政治组织和政治程序的力量。而这种力量的强弱则取决于这些政治组织和程序获得支持的广度和制度化的程度。

所谓广度,指的是这些政治组织和程序所能包容社会活动的范围。

制度,就是稳定的、受珍重的和周期性发生的行为模式。

制度化是组织和程序获得公认的价值观和稳定性质的一种进程。

任何政治体系的制度化程度都可以根据它的那些组织和程序所具备的复杂性、适应性、自主性和内聚性。

复杂性——适应性 适应性——刻板性 自主性——从属性 内聚性——分裂性

(plus:复杂适应系统(Complex Adaptive Systems,简称CAS),也称复杂性科学(Complexity Science),是20世纪末叶兴起的前沿科学阵地。对复杂适应系统的定义也是“复杂”的,至今尚无统一的公认定义。但对复杂适应系统的研究越为深入,则越能感受到这是对现有科学理论,甚至哲学思想的一大冲击。与复杂适应系统表现出来的不确定性、不可预测性、非线性等特点相比,长期以来占统治地位的经典科学方法显得过于确定,过于简化。可以说,对复杂适应系统的研究将实现人类在了解自然和自身的过程中在认知上的飞跃。)

城市化、城乡差距与农民的动员

现代化体现在微观层面上便是城市化。什么是城市化?农村人口和非农活动在不同规模的城市环境的地理集中过程和城市价值观、城市生活方式在农村的地理扩散过程。(《现代市政学》王佃利等主编 中国人民大学出版社2015年6月第4版)

职业、信仰、族群等的多样化和个人身份的变化使得各种集团广泛寻求政治参与,中产阶级在政治上的崭露头角,使城市成为不安定的发源地。并使城市变为仍被乡村所把持的政治和社会体系的对立面。

最后,城市力量确立了自己的地位,推翻了封建性质(原译文是乡村性质的,个人认为理解为我们常见历史教科书上的封建性质比较好)的统治阶层,这样便结束了传统的政治体系。城市的这一突破往往伴随着暴力,社会在政治上变得极不稳定。在缺乏有效政治制度的情况下,政治此时就成为新兴城市中产阶级各派力量之间的相互角逐的游戏。一条大鸿沟将社会共同体腰斩为二,社会仍然是乡村性质的,但政治已变得城市化了。指在城市化的向心阶段,就整个国家或地区而言,城市化率低的背景下统治者的统治重心以农业和传统手工业为主,体制上排除中产阶级参与,而无论在数量上还是现有政治地位上都不占优的新锐的城市中产阶级的结社政治已非常发达和有力(这样一种情况下可谓政治参与诉求高涨)

就这一时期而言,重建政治稳定就需要城市一些集团和农村大众能形成某种联合。在处于现代化之中的社会里,扩大政治参与的一个关键就是将乡村群众引入国家政治。这种乡村动员或“绿色起义”在政治上对后来处于现代化之中的国家来说,比现代化先驱国家重要得多。

政治稳定:公民政体与普力夺政体

政治参与地三个层次:在最低层次,参与只限于少数传统贵族和官僚精英;在中等层次,中产阶级已经介入政治;在高度参与政体里,上层、中产阶级和广大平民都可分享政治活动。

从某种角度说,现代政体之有别于传统政体就在于它的政治参与水平。而发达政体之有别于不发达政体则在于它的政治制度化水平。除了这两个区别之外,现在还有必要加上第三个区别,即政治参与程度与政治制度化程度相对比起来偏高的政体和制度化与参与相对比起来偏高的政体二者之间的区别。在制度化程度低而参与程度高的政治体制内,社会力量借助它们各自的方式直接在政治领域里进行活动,这样的政治体制可称为普力夺政体(狭义上的普力夺社会指军人对政治实行干预的社会,而教权主义就是宗教领袖参与政治。然而,所有这些术语指的都是一种现象的不同侧面,即各种社会势力的政治化,为了简明起见,这里使用的“普力夺”一词形容的是一种各种势力政治化的社会,在这种社会里,它不仅指军人干政,而且指各种社会势力都干政。)。制度化程度和参与程度的比率与此相反的政治体制则可称之为公民政体。因此,一社会也许会比另一社会有较发达的政治制度,但也有可能因为有更高程度的政治参与而具备更多的普力夺特征。

政党与政治稳定

由于动员新人物来担当新角色,现代化就引导社会走向更加广阔、更加多样化的方向,然而这样的社会也就缺乏大家庭、村庄、民族或者部落原有的那种“自然的”共同体。由于现代社会规模较大,其疆域又往往是由地理和殖民历史上的偶然事件所划定的,故而现代化社会往往是“多元的”社会,存在着许多的宗教、肤色、种族和语言群体。此类群体在传统社会中也可能存在,但低度的政治参与冲淡了它们给社会的统一带来的问题。然而随着这些社团的社会动员日趋波及下层,它们之间的对抗就尖锐起来了。怎么把这些原生的社会势力糅合为单一的民族政治共同体,就成为一个越来越棘手的问题。此外,现代化已造就出或者在政治上唤醒了某些社会和经济集团,这些集团可能根本就不存在或者被排除在传统社会的政治范围之外。现在它们也开始参与政治活动了,它们要么被现存政治体制所同化,要么成为对抗或推翻现存政治体制的祸根。因此,一个处于现代化之中的社会,其政治共同体的建立,应当在“横向”上能将社会群体加以融合,在“纵向”上能把社会和经济阶级加以同化。特别地,一些学者对威权主义的研究发现,在一些国家,旧有群体和新生阶层的上层联合并与公共官僚机构形成联盟,这似乎是对“推进工业化过程中的紧张关系”“对议会民主制的微弱推动”以及对“群众”进入政治舞台的一种保守反应(摩尔的历史社会学研究),这种政治体制被奥唐奈描述为“官僚威权主义的”。

因此,有效政治制度的构建和维持需要缔造和巩固强大的政党(系统)。作为现代社会孕育出的政治共同体、一种有效的政治功能结构,政党及政党制度是满足公民政治结社与意见表达的成熟的政治参与途径。而强大的政党(系统)不在于数量而在于力量。什么叫有力量的政党呢?能有效进行大众政治动员(包括城市和乡村,其中在非农人口占比低的社会乡村动员尤为重要,成功案例如:尼泊尔的制宪与尼共毛泽东主义党)。

“或者是统治集体在现存政治制度之内互相竞争以便组织群众,或者是异己集团组织群众推翻这个制度,二者必居其一。”亨廷顿说,“身处正在实现现代化之中的当今世界,谁能组织政治,谁就能掌握未来。”

发表评论