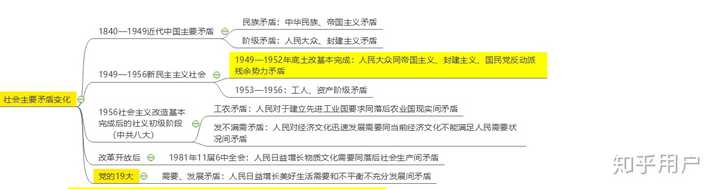

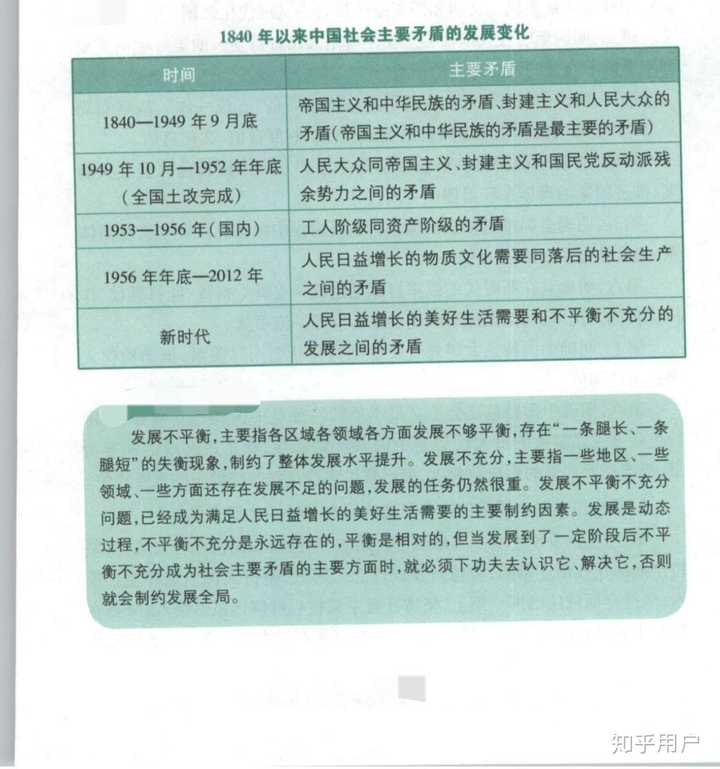

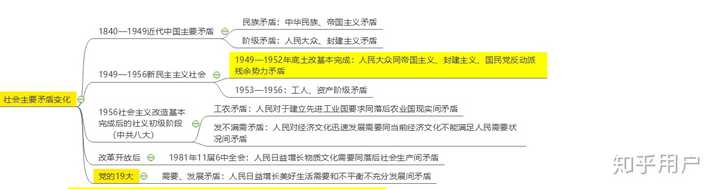

对中国社会主要矛盾的科学判断,是制定党的路线方针政策的基本依据。党对我国社会主要矛盾的认识根据社会发展变化而不断调整和深化。

1956年社会主义改造基本完成后,党的八大指出:“我们国内的主要矛盾,已经是人民对于建立先进的工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾,已经是人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。”然而,由于各种主客观原因,党的八大关于社会主要矛盾的正确认识,未能很好地坚持下去。

1978年党的十一届三中全会决定把党和国家的工作重点转移到社会主义现代化建设上来。

1981年党的十一届六中全会通过的《中国共产党中央委员会关于建国以来党的若干历史问题的决议》对我国社会主要矛盾作了科学表述:“在社会主义改造基本完成以后,我国所要解决的主要矛盾,是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。”

1993年把社会主义初级阶段写入宪法。

2017年党的十九大明确指出,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。

发展中的矛盾和问题集中体现在发展质量上,我国十四五时期经济社会发展主题是推动高质量发展。

“主要矛盾”变化的依据有以下三个方面:

1.经过改革开放40年的发展,我国社会生产力水平总体上显著提高,很多方面进入世界前列。

这说明,我国进入社会主义初级阶段以来的“落后的社会生产”已经发生了新的阶段性变化。

2.人民生活水平显著提高,对美好生活的向往更加强烈,不仅对物质文化生活提出了更高要求,而且在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。

这说明,人民群众对于日益增长的“物质文化需要”层次更高、内容范围更广,出现了阶段性的新特征。

3.影响满足人们美好生活需要的因素很多,但主要是发展的不平衡不充分问题。

发展不平衡,主要指各区域各领域各方面发展不平衡,制约了全国发展水平提升。发展不充分,主要指一些地区、一些领域、一些方面还存在发展不足的问题,发展的任务仍然很重。这些发展不平衡不充分问题相互掣肘,带来很多社会矛盾和问题,是当前和今后一个时期制约我国发展和满足人民日益增长的美好生活需要的主要根源。

我国社会主要矛盾的变化是关系全局的历史性变化,对党和国家工作提出了许多新要求。

我们要在继续推动发展的基础上,着力解决好发展不平衡不充分问题,大力提升发展质量和效益,更好满足人民在经济、政治、文化、社会、生态等方面日益增长的需要,更好推动人的全面发展、社会全面进步。

“两个没有变”:

我国社会主要矛盾的变化,没有改变我们对我国社会主义所处历史阶段的判断,我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变,我国是世界最大发展中国家的国际地位没有变。

实现建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国目标,还有很长的路要走。我们要牢牢把握社会主义初级阶段这个基本国情,牢牢立足社会主义初级阶段这个最大实际,牢牢坚持党在社会主义初级阶段的基本路线。

发表评论