我不懂紫砂壶,不会辨别紫砂壶的真伪与优劣,既不投资也不收藏。

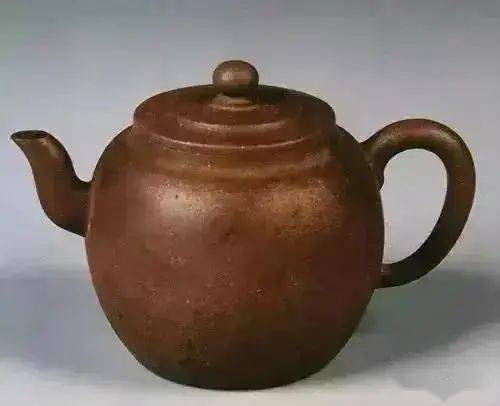

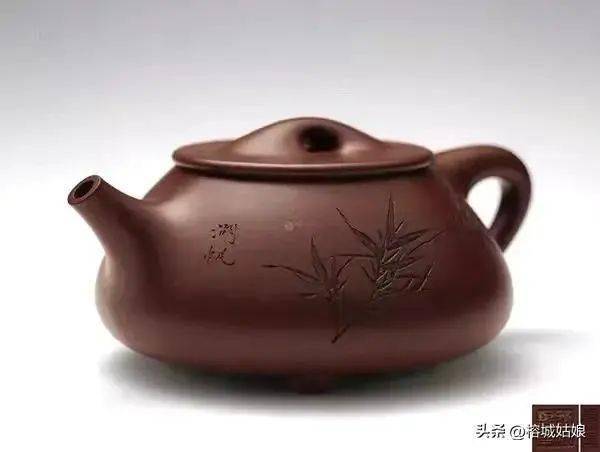

掇球壶(邵大亨作)

作为一枚紫砂小白,近来因为频频饮茶的缘故,有些质疑,便想了解作为茶器之首的紫砂壶(指宜兴紫砂壶),试着捋一捋紫砂壶的前世今生。

清康熙宜兴胎画珐琅四季花卉方壶

紫砂壶作为最具悠久历史的茶器之一,它的出现,它由朴拙到雅致,它历经苦难也成就辉煌,走过了五百年的时光,至今仍 被捧在爱茶人的手中。想想历史上还有哪一样生活器物,能如此长久为人津津乐道?应该为数不多。

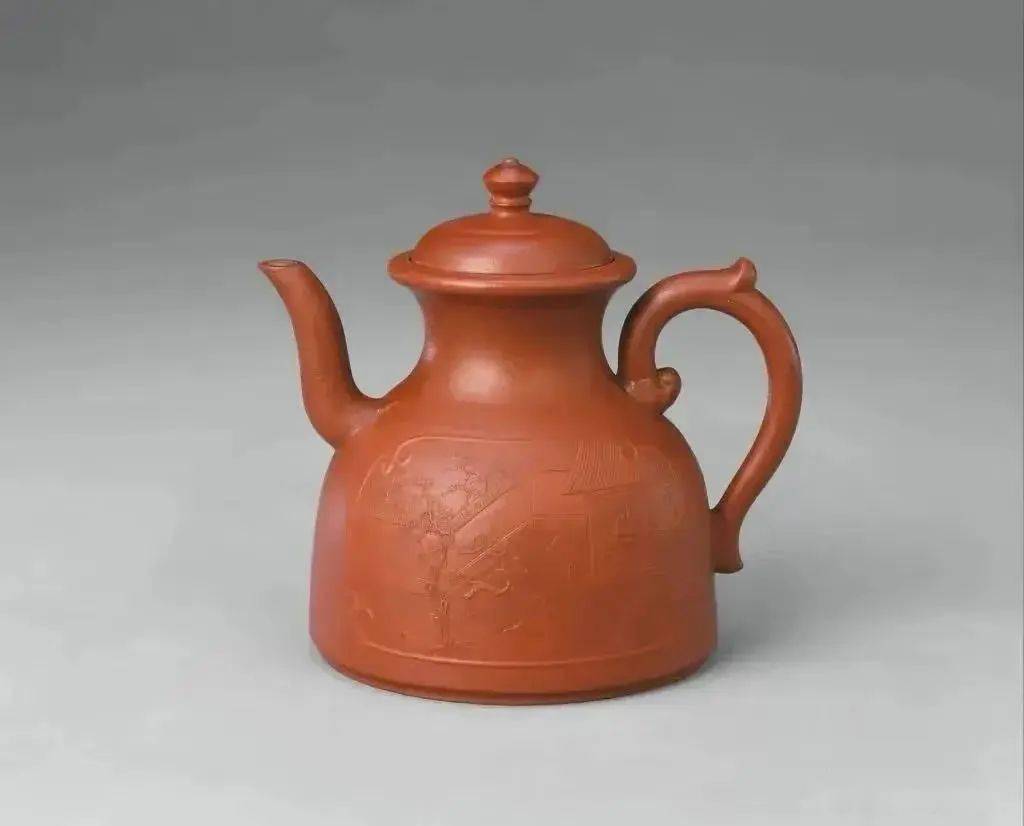

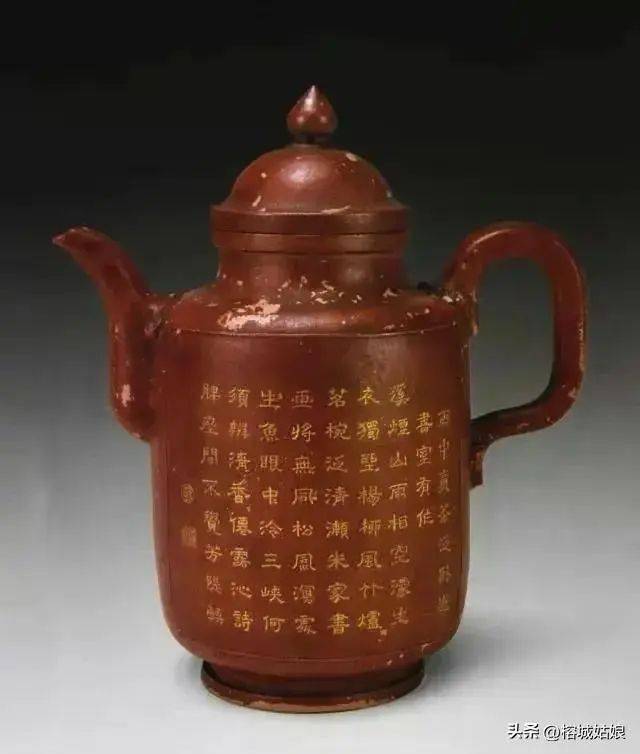

乾隆御制诗文执壶

不能绕过的,是紫砂壶的出生。

“壶于茶具,用处一耳”,晚明茶学评论家周高起(1596-1645年)在《阳羡茗壶系》开篇即如此说。

紫砂壶因茶而来,为茶而生。

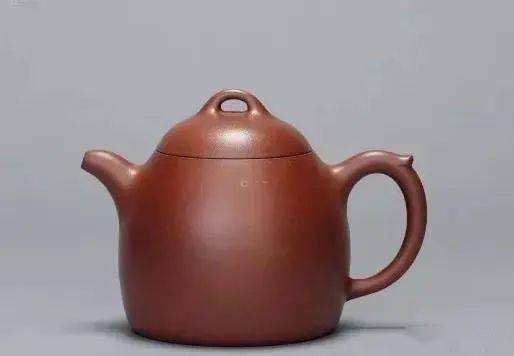

供春壶

明代正德、嘉靖(1506-1566年)年间,金沙寺的僧侣、入寺苦读的年轻读书人,或许是那个叫供春(又称龚春)的书僮太过无聊和顽皮,可他一定是聪明的,学着做出了一把后人真正称之为紫砂壶的茶壶--供春壶。供春壶的出现开辟了宜兴紫砂壶的历史,供春可以说是紫砂壶的鼻祖。

供春壶做出来的地方,现在叫宜兴,古时称阳羡,是个盛产贡茶之地,三国以来就生产茶叶,唐时阳羡就成为贡茶生产地之一,与西湖龙井齐名,宋时,除皇亲国戚外,文人雅士也喜阳羡茶,大文豪苏东坡(1037-1101年)慕江南田园生活曾在此买地筑房短暂居住 ,改阳羡独山为蜀山,留下了文人的脚印,苏东坡一定是喝过阳羡名茶吧?

明朝开国皇帝朱元璋“罢团兴散”的茶制改变了唐宋以来几百年的饮茶方式,也改变了茶文化,使得饮茶方式从繁琐走向简约,从权贵走向百姓,从奢华走向清雅。我们可以大胆推测,当书僮供春抟泥弄壶时,他是不是只想得到一把能泡好茶的壶,而为了好看一些,参照了寺庙里银杏树的树皮?

供春壶真迹极少,现在看国家博物馆和故宫博物院的供春壶,即使不能认定是否为历史上的供春壶,仍然会震惊于制作者的想象力和创造力 ,壶表面的树瘿状纹路分明具有极强的视觉美感,茶壶都很完美。就本人而言,理智上觉得一个非匠人出生的书僮制作一个完美的茶壶肯定有难度,且作为一个泡茶的生活工具指不定啥时候碰了摔了,而情感上,更愿意相信供春手作的茶壶能留存于世,那是再好不过的事情。

可以说,供春壶的出生争议给紫砂壶文化的开端历史抹上了传奇色彩。

真正开辟紫砂壶辉煌历史的是时大彬(1573-1648)。

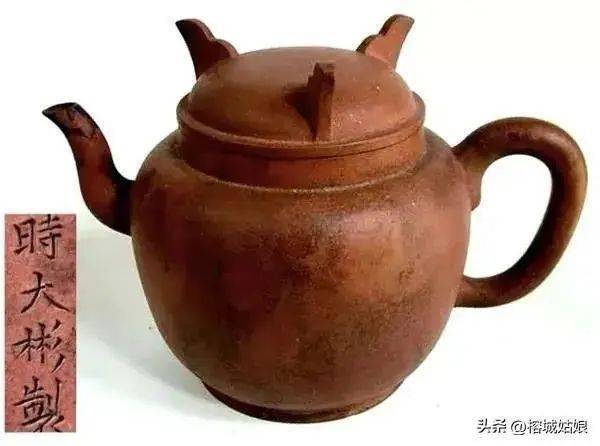

时大彬壶

此时已是明万历朝,时大彬出生的年份正是万历元年,明朝到万历初期,经济比较繁荣,手工业也得到很好的发展,特别是江南地区出现了一批手工业繁荣的小市镇,时大彬生长于制壶世家,其父时朋已是紫砂壶制作“四大家”之一,时大彬作为紫砂宗匠,最大贡献在于其创新了制壶方式,确立了紫砂业至今仍沿袭的用泥片拍打、镶接、凭空手捏成型的技术体系,并在泥料中调砂,创制了很多制壶工具,制作出多种造型的艺术壶式,他的紫砂壶像其本人一样个性鲜明,拙朴风雅。早期专制大壶,古朴雄浑,后来制作小壶,在壶的盖、底等部位刻上名字落款。

遗憾的是,时大彬给世人留下的紫砂壶屈指可数。后人中包括其徒子徒孙多以仿制时大彬壶为荣。

时大彬壶

明朝茶人学者许次纾(1549-1604年),浙江钱塘(今杭州)人,于1597年成书的《茶疏》云:“茶注以不受他气者为良,故首银次锡。...,往时龚春茶壶,近日时彬所制,大为时人宝惜。盖皆以粗砂制之,正取砂无土气耳。随手造作,颇极精工,顾烧时必须火力极足,方可出窑。然火候少过,壶又多碎坏者,以是益加贵重。火力不到者,如以生砂注水,土气满鼻,不中用也。较之锡器,尚减三分。砂性微渗,又不用油,香不窜发,易冷易馊,仅堪供玩耳。其余细砂,及造自他匠手者,质恶制劣,尤有土气,绝能败味,勿用勿用。”已说明时大彬此时已是制壶高手。

时大彬壶

许次纾推崇小壶。

《茶疏》关于茶具“秤量,茶注宜小,不宜甚大。小则香气氤氲,大则易于散漫。大约及半升,是为适可。独自斟酌,愈小愈佳。容水半升者,最茶五分,其余以是增减。”

时大彬壶

谈饮啜“一壶之茶,只堪再巡。初巡鲜美,再则甘醇,三巡意欲尽矣。”“所以茶注欲小,小则再巡已终,宁使余芬剩馥,尚留叶中,犹堪饭后供啜漱之用,未遂弃之可也。若巨器屡巡,满中泻饮,待停少温,或求浓苦,何异农匠作劳。但需涓滴,何论品尝,何知风味乎。”

茶学家许次纾既提倡饮茶少而精,时大彬改大壶为小壶也是一种必然。

时大彬开启紫砂壶具备文人气息的历史。就不得不提及一个人,陈继儒(1558-1639),松江府华亭(今上海市松江区)人,明代著名的文学家、书画家,工诗善文,隐居小昆山,绝意科举。

陈继儒既是文人,又是茶客。可以说正是他给紫砂壶引入了文人情趣,成就了紫砂壶文人气息的开端。

陈继儒有诗《试茶》:“绮阴攒盖,灵草试奇。竹炉幽讨,松火怒飞。水交以淡,茗战而肥。绿香满路,永日忘归。”其《小窗幽记》集灵篇:“独坐丹房,潇然无事,烹茶一壶,烧香一注,看《达摩面壁图》。...”“读理义书,学法帖子字;澄心静坐,益友清谈;小酌半醺,浇花种竹;听琴玩鹤,焚香煮茶;泛舟观山,寓意奕棋。虽有他乐,吾不易也”;在集素篇:“茅斋独坐茶频煮,七碗后气爽神清,竹榻斜眠书漫抛,一枕余心闲梦稳。”;“采茶欲精,藏茶欲燥,烹茶欲洁。”“饭后黑甜,日中薄醉,别是洞天;茶铛酒臼,轻案绳床,寻常福地”“净几明窗,一轴画,一囊琴,一只鹤,一瓯茶,一炉香,一部法帖;小园幽径,几丛花,几群鸟,几区亭,几拳石,几池水,几片闲云”。

看其作品,才知陈继儒实乃茶界大玩家,讲茶品,讲饮茶环境,无茶不欢,甚至取斋名为“茶星”,自称“老玉川”(唐代卢仝为玉川子)“山中日月试新泉,君合前身老玉川”。虽大隐隐于市,亦不泛交往权贵,往来鸿儒,饮茶必是不可少,茶器茶壶也是必须的。

我们来看看时大彬和陈继儒的交集。陈继儒比时大彬大了十五岁,对时大彬来说已是前辈式的人物。通说认为时大彬结识陈继儒后才改制小壶。

大彬壶

其实即使时大彬为一个高超的手艺人,社会地位仍然是很低的,而陈已时是一代大文人名满朝野,陈虽隐于市,交往的大咖可不少,茶事著述也很多,但似乎未发现关于和时大彬交往的文字记载,作为嗜茶之人,有一两把高手之壶再正常不过。

据《阳羡陶壶系》记载:“大家时大彬,号少山,或陶土,或杂砜砂土,诸款具足,诸土色亦具足,不务妍媚,而朴雅紧栗,秒不可思。初自仿供春得手,喜作大壶。后游娄东闻陈眉公(即陈继儒)与琅琊太原诸公品茶施茶之论,乃作小壶,几案有一具,生人闲远之思,前后诸名家,并不能及。”

后来时大彬的高足们带领紫砂壶走进更加精彩的造型世界,如李仲芳者制壶“渐趋文巧”,再有“仿古尊罍(lei,古代一种形状像壶的盛酒容器)诸器,配合土色所宜,毕智穷工,移人心目”,壶式造型开始变得多样,且变得艺术化。有“汉方扁觯(zhi),小云雷,提梁卣,蕉叶,莲方,菱花,鹅蛋,...”。

再有“蒋伯銙,名时英”,也是时大彬弟子,后“客于吴”,“陈眉公为其改字之敷为銙。因附高流,讳言本业,然其所作紧致不俗也。”

时大彬因周高起云“明代良陶让一时,独尊大彬。”而闻名于世,其实,时大彬的弟子们及其同时代的诸多制壶高手的功绩更不能抹杀。紫砂亦如其他手工业一样,有传承才有创新。如时大彬仿供春,仲芳仿大彬,再有后世陈鸣远,邵大亨、顾景舟。

隐远禅师带去日本的时大彬大壶

我更愿意相信,在晚明时代背景下,文人世俗生活和饮茶习惯必定会影响一个手艺人的创作作品,聪明如时大彬者抓住了机遇,所谓有需求才有市场,时大彬紫砂小壶的诞生或许更重要的是因为市场需要。

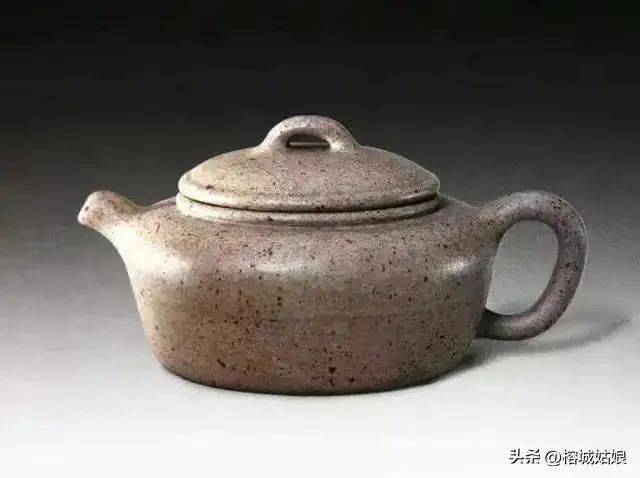

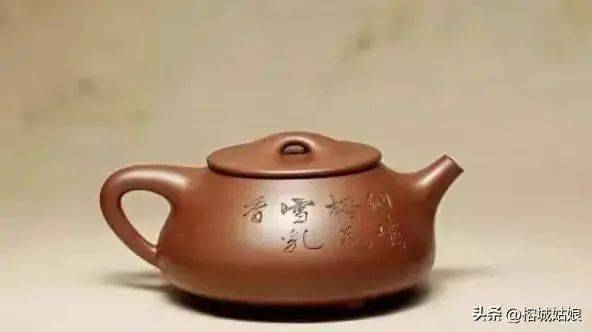

春雪梅瓣壶(陈鸣远作)

紫砂壶的文人气息从何时开始?除了壶之艺术造型,应始自大彬用竹刀刻名字于壶盖壶底之时。到“沈子澈,崇祯时人,所制壶古雅,浑朴。尝为人制菱花壶,铭之曰:石根泉,蒙顶叶,漱齿鲜,涤尘热。”再到“陈辰,字共之,工镌壶款,...用竹刀画之,或以印记,后竟运刀成字,书法闲雅,在《黄庭》,《乐毅》帖间,人不能仿。”“次则李仲芳,亦合书法。”古时手工业艺人识文断字者少,有能力有条件读书的无不希望考取功名,可以看出时大彬之后的制壶者已显示初具文化之人,明末紫砂壶的文人气息渐显,然“阳羡茗壶集,周郎不弃瑕。尚陶延古意,拍闷仰真茶”,紫砂壶仍只是一介茶壶。

素带壶(陈鸣远作)

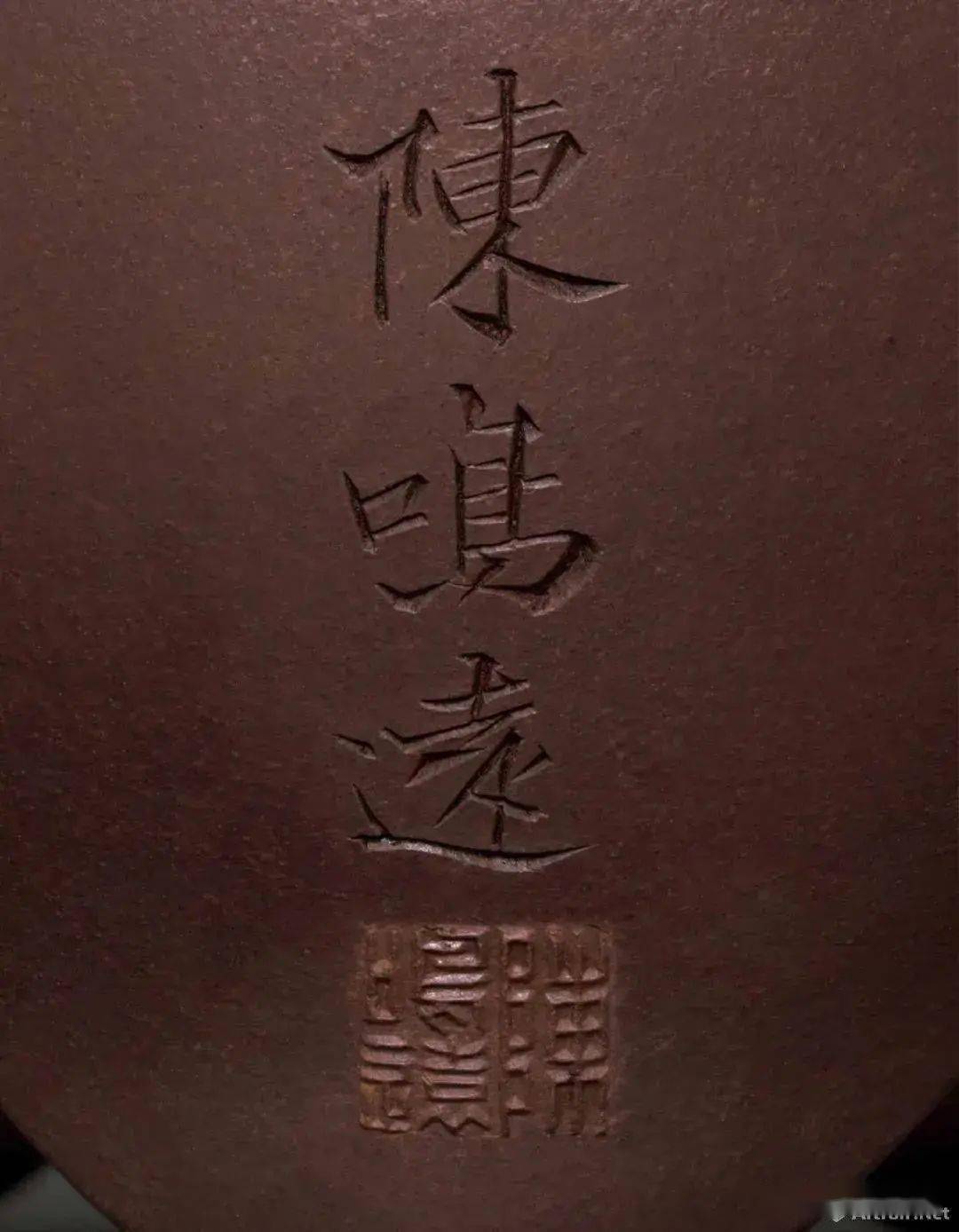

素带壶底款

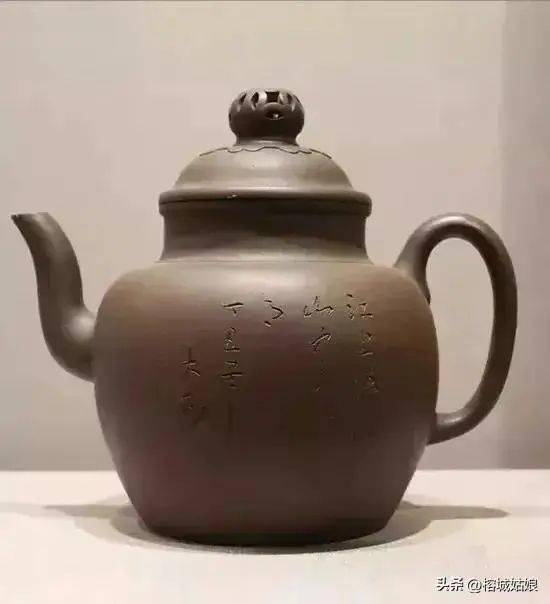

到了清代,又一个制壶巨匠代表人物出现了,那就是陈鸣远,不仅造就了紫砂壶丰富的艺术形制,还开创了壶体镌刻诗铭之风,真正把文人气息引进了紫砂世界。

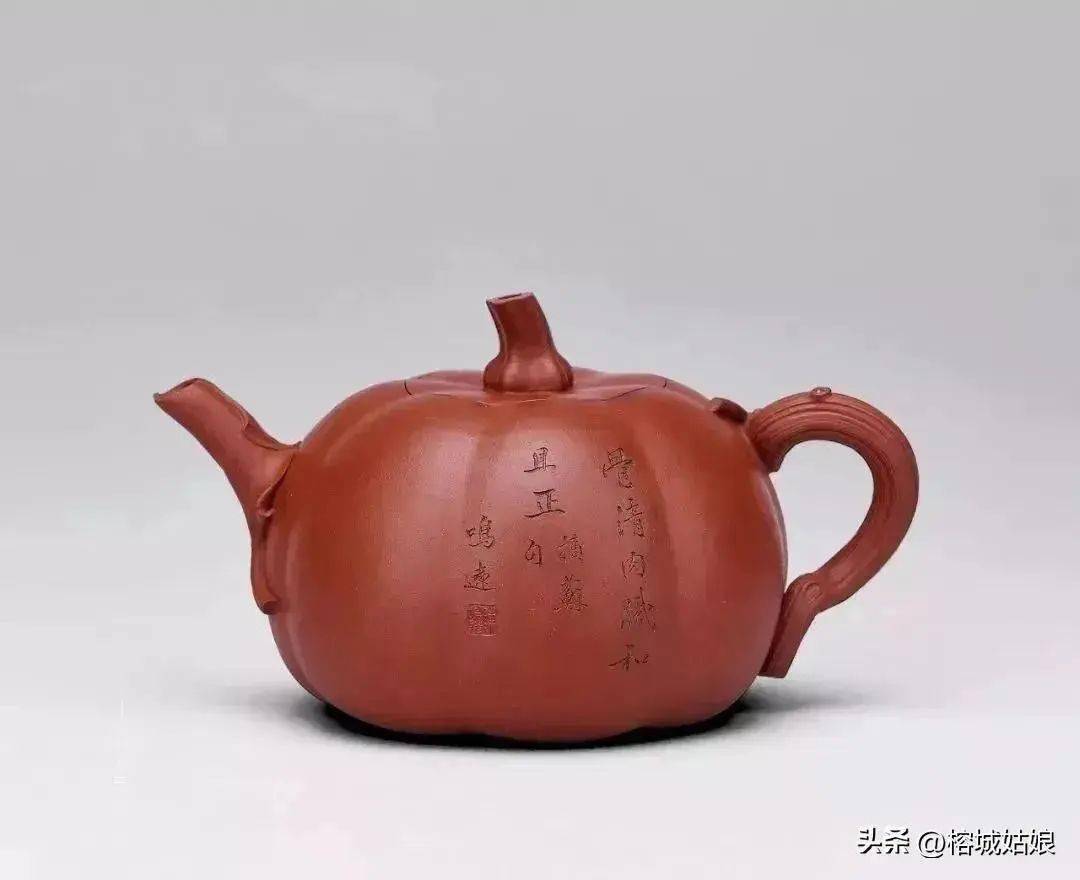

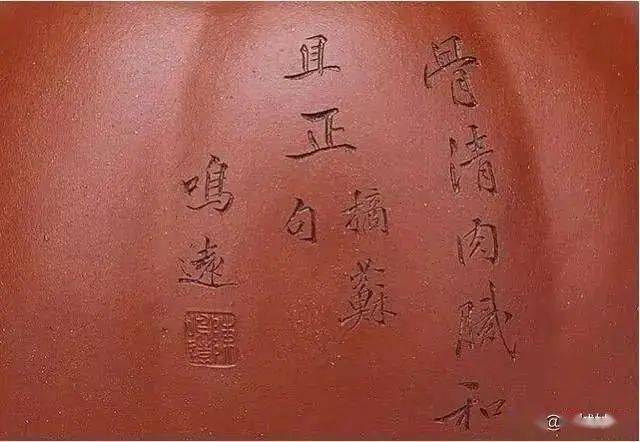

南瓜壶(陈鸣远作)

陈鸣远,出生日期不祥,据传清顺治年间出生,号壶隐,也是紫砂发祥地宜兴上袁村人,其祖父系制壶世家陈用卿堂兄弟,陈鸣远自小学习紫砂壶制作,还是国子监太学生,具备相当的学识修养,与文人交往很广。

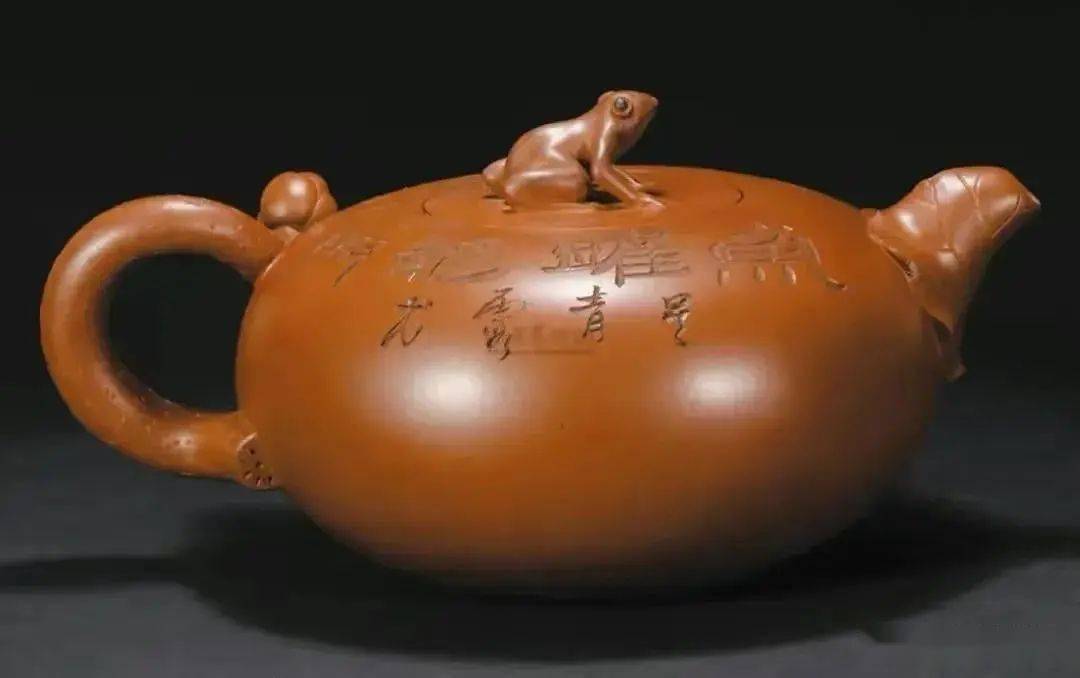

鼠钮柿子壶(陈鸣远作)

乾隆时期吴骞著《阳羡名陶录》中记载张燕昌《阳羡陶说》“陈鸣远手制茶具雅玩,余所见不下数十种,如梅根笔架之类,亦不免纤巧,然余独赏其款字有晋唐风格,盖鸣远游踪所至,多主名公巨族,...,尝于吾师樊桐山房见一壶,款题丁卯上元为专木先生制,书法似晚妍,殆太史为之捉刀耳,又于王芍山家见一壶,底有铭曰,汲甘泉沦芳茗,孔颜之乐在瓢饮闵,此则鸣远吐属亦不俗,岂隐于壶者舆”。

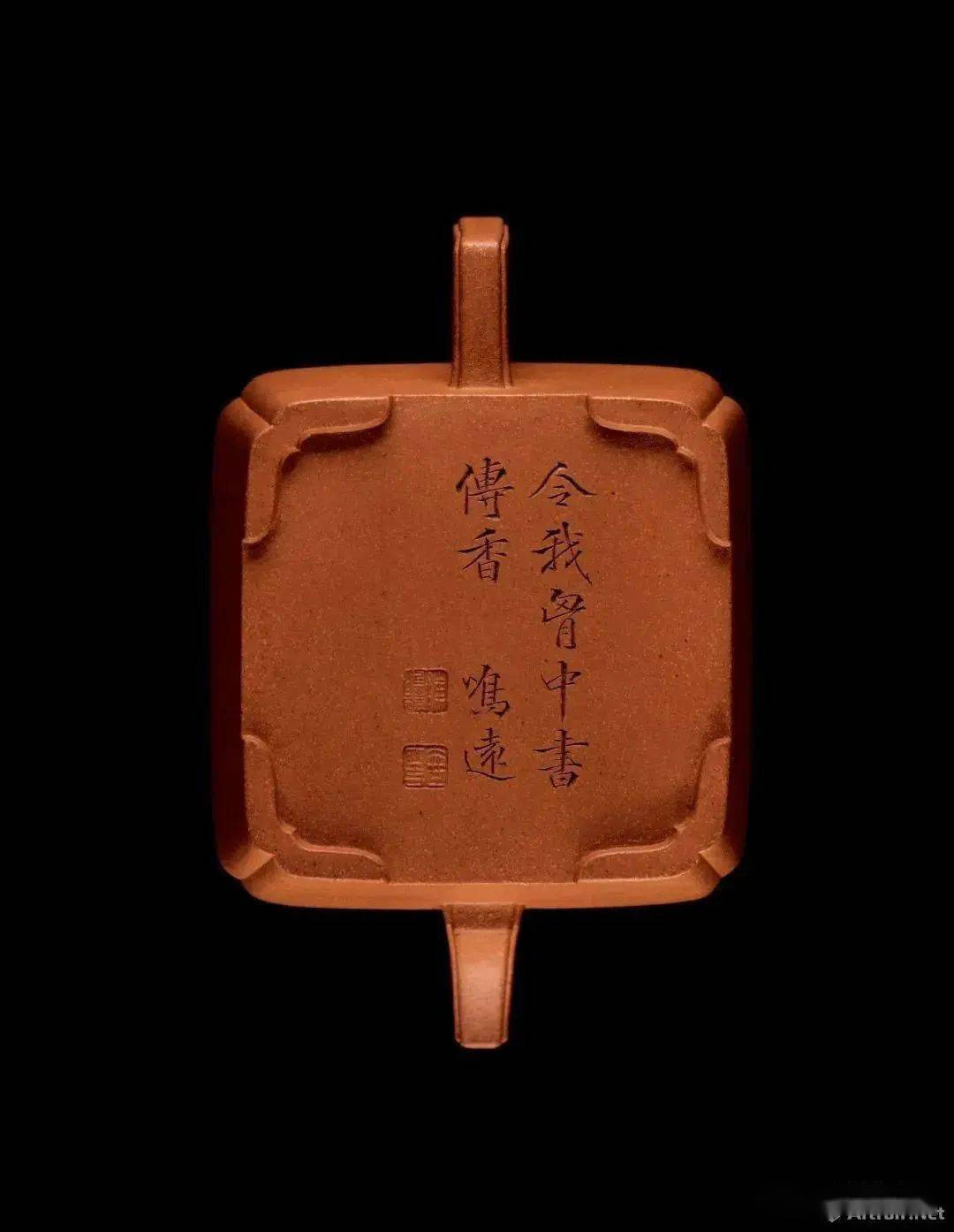

传香壶(陈鸣远作)

传香壶底款

陈鸣远和文人的交往,据传很广,他作壶坯,文人在壶上添加诗文书画。

东陵瓜壶(陈鸣远作)

陈鸣远和康熙朝诗人金张的来往密切,金张自称壶癖,交往之初,陈鸣远因壶艺卓著,年纪轻轻刚被载入《宜兴县志》,金张非常赏识陈鸣远,其著作《介老编年诗抄》介绍两人的交往情况,陈鸣远经常到他家居住并制壶坯,然后再通过水路运回宜兴烧制。金张有诗赞陈鸣远仿生壶:“陈生手抟沙,于画又变格。因知不朽艺,贵乎自开关。文章有妙悟,俯仰成陈跡。偶尔指柿红,因利就土赤。坐费半时功,宛然树上摘。片叶摘壶口,人想真创获。”做的壶可以假乱真。

笋形水滴(陈鸣远作)

天才人物陈鸣远不仅开创了壶艺工巧华丽的风格,其与其他文人合作制壶的方式更是大大提升了紫砂壶的人文内涵。他交游广阔,不做壶的时候大概即游山玩水,拜会文人朋友。他把陶艺、传统书画、篆刻和茶器融为一体,开创了紫砂艺术和中华传统文化相结合的先河。

明代紫砂钧釉蟠桃水注

“陈鸣远在器身镌刻诗文,留下了文人雅兴的诗句慧语,他每每将铭文属款并用,这种'以坯作纸'的文学视野,把中国传统的书法艺术形式引入紫砂工艺中,增添了隽永的装饰情趣,从而把壶艺、品茗和文人的风雅情致融为一体,极大地提高了紫砂壶的艺术价值和文化内涵,在紫砂发展史上竖立了不朽的丰碑”,台北故宫博物院藏品征集评审委员、《紫玉金砂》杂志总编辑黄健亮如是说。

金蟾束柴三友壶(陈鸣远作)

紫砂壶进入欧洲荷兰、英国、德国等地,也正是因为饮茶已成为欧洲人享受生活的一种方式,有富人甚至修建茶亭,而宜兴紫砂壶也逐渐成为首选茶具,今天在欧洲的众多博物馆都能看见紫砂壶的身影。陈鸣远的作品也远销海外,深受外国人喜欢。有“宫中艳说大彬壶,海外竞求鸣远碟”之说,甚至引起海外陶艺家仿制。

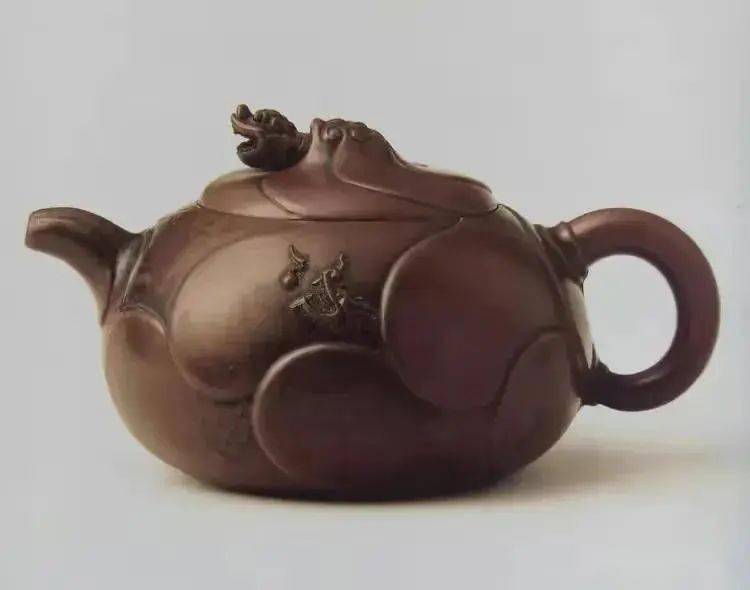

鱼化龙壶(邵大亨作)

陈鸣远之后的邵大亨、陈曼生等人可以说进一步发扬了紫砂壶人文化艺术化的精神。

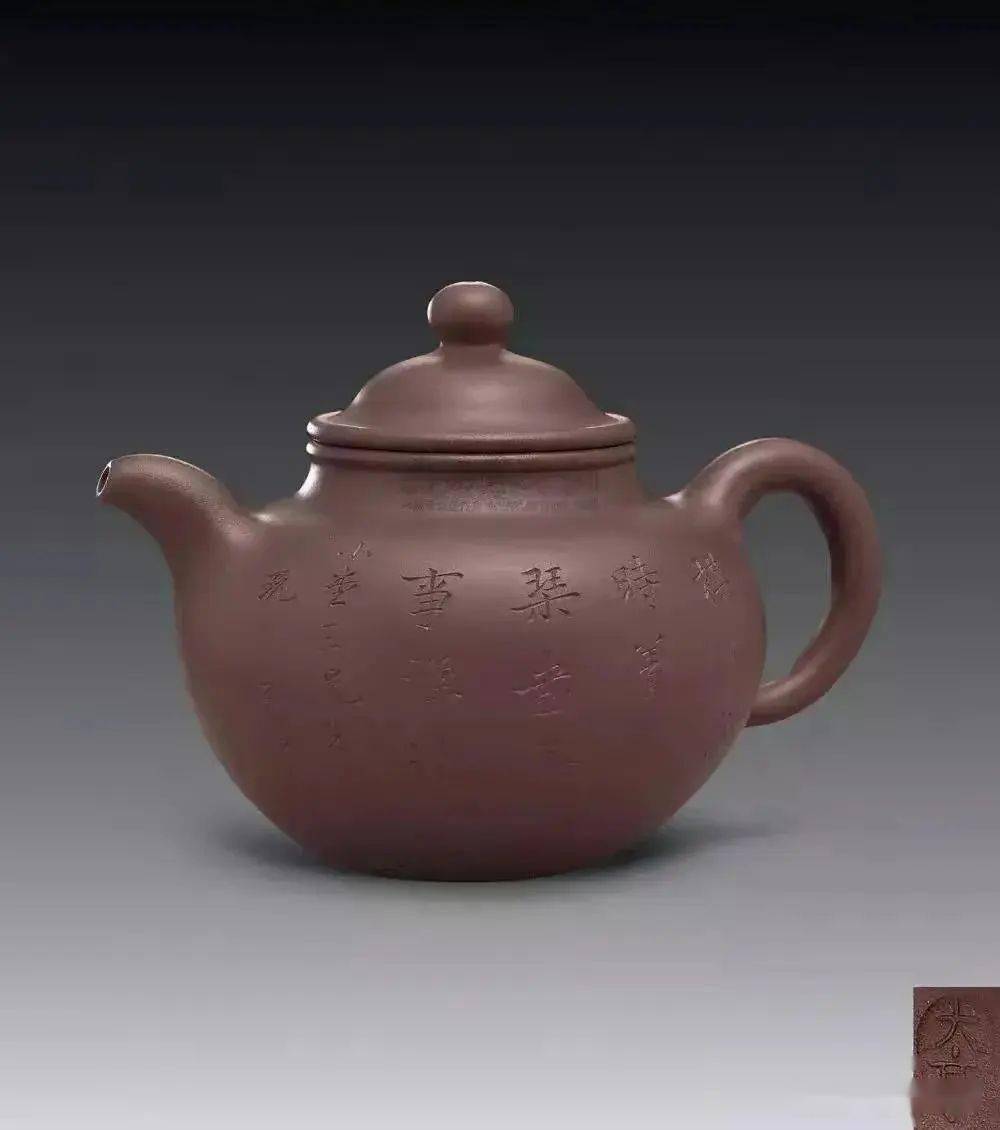

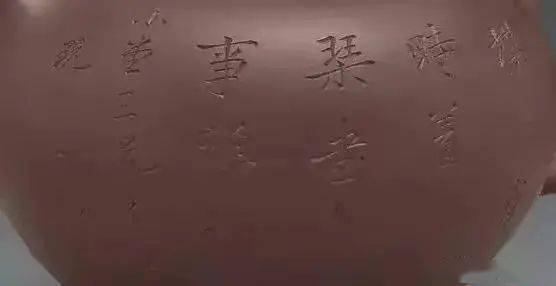

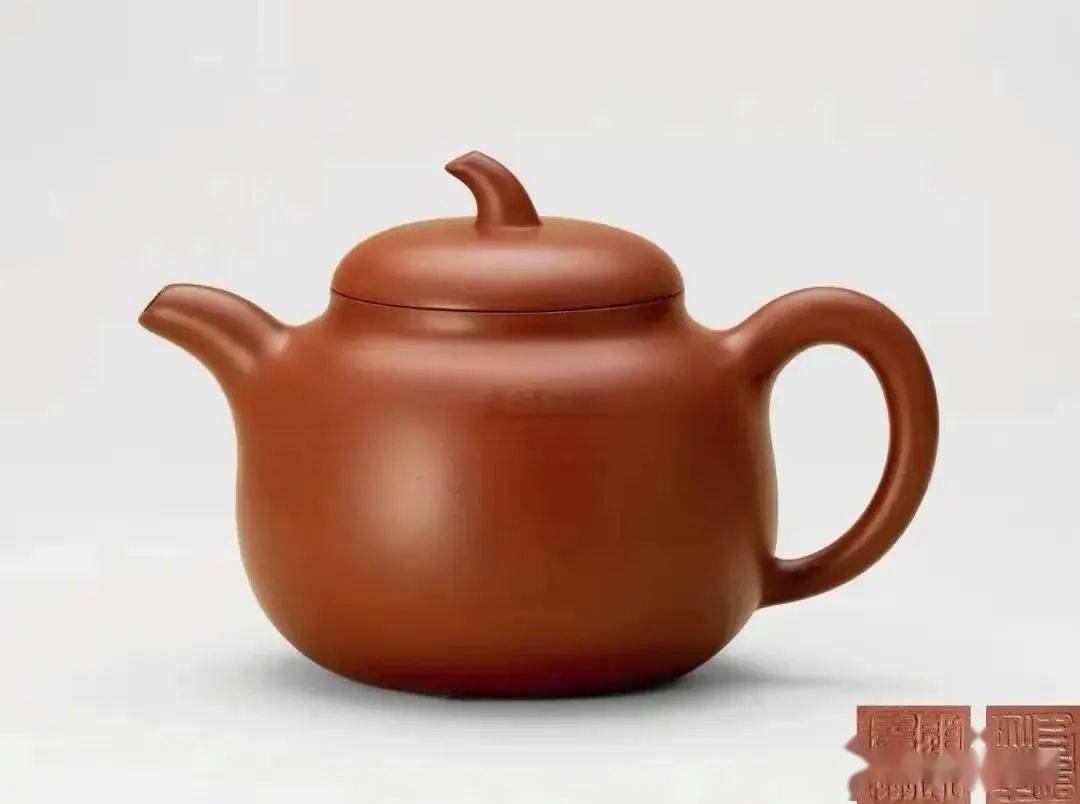

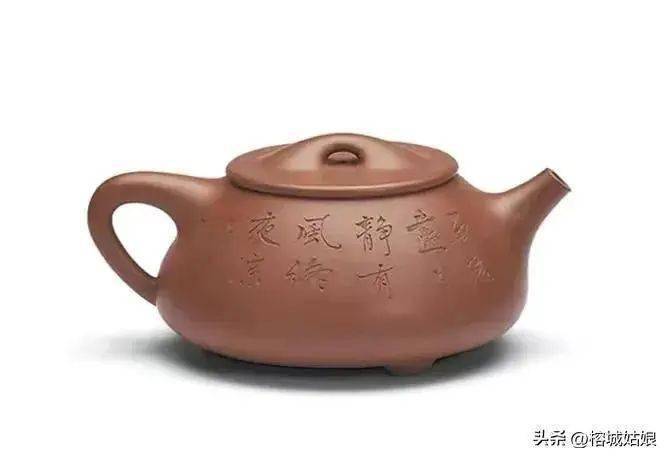

掇只壶(邵大亨作)

瞿子治题诗

清朝的乾隆皇帝是超级大茶客,他写茶诗,修茶舍,收各种各样茶器,其中包括不少紫砂壶。据原台北故宫博物院研究员,故宫博物院古陶瓷研究中心客座研究员廖宝秀撰文介绍,根据清宫《活计档》文献记载,乾隆皇帝对于茶舍的茶器,均亲自指定样式下旨制作,茶舍陈设必备的茶具就有宜兴茶壶、宜兴茶叶罐。

清乾隆 宜兴窑御题诗烹茶图壶

清乾隆 宜兴窑御题诗烹茶图壶

与很多皇帝喜欢华丽器物不同,且让人惊讶的是,乾隆茶舍的宜兴茶壶只修饰御制茶诗或指定绘画,茶壶基本上是胎泥本色,朴实无华。品茗赋诗于茶器是乾隆最大爱好,他茶舍众多,除特有的环境外,茶舍内的布置也以简约为主。乾隆帝对茶舍茶器的选择彰显了一代帝王对传统茶文化、对江南文人品茗传统的尊崇。

双竹提梁壶(陈荫千作)

时间来到近现代。王朝的的灭亡和战争的洗礼,依然难挡世人生活的脚步。宜兴的土地上又诞生了一位制壶大家顾景舟。

顾景舟,原名顾锦洲,1915年也出生于众多制壶大家出生地,宜兴上袁村。六岁即上蜀山下的东坡学堂,天资聪颖,小学毕业后因家贫继续在校长吕梅笙先生身边附读三年古文,从小看祖母邵氏制壶,因战乱、家贫等原因,于17岁正式跟随祖母制壶。少时即给自己几平方的破书房取名“墨缘堂”,开始制壶后,特意刻了几枚图章“敬周”(有敬仰周公之意)、“瘦萍”(含“风起于青萍之末”的自励之意);还有“墨缘斋记”“荆南山樵”“荆南山下之子”等名号,尽显文人风骨。20岁随着祖母去世,便扛起家业大旗。顾景舟成长于制壶之家,周围邻居、亲戚无不以制壶为业,甚至有高手,这样的环境加上自身的天资,一出手即不凡。一把“洋桶壶”,气韵不凡,超越了过往之壶,震住了当时的制壶高手和茶客。洋桶壶,旧时江南茶馆茶客必备茶器,也是茶客身份的象征。洋桶壶让顾景舟在蜀山窑场拥有了一席之地。

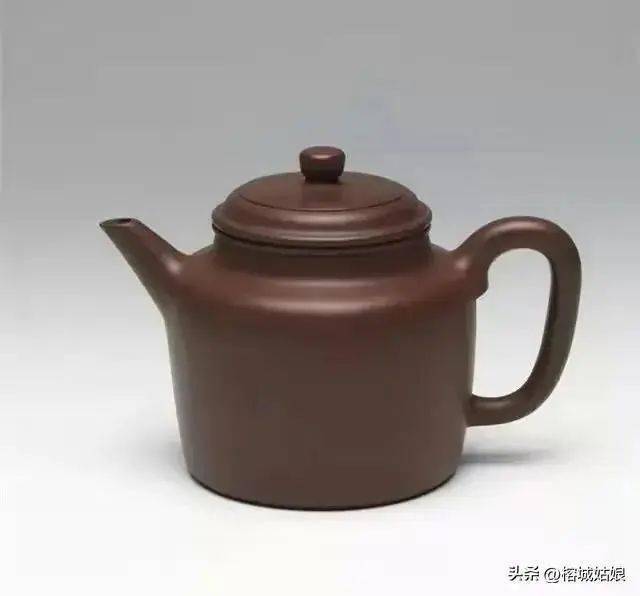

洋桶壶(顾景舟作)

三十年代上海仿古之行以及他好学的个性给了顾景舟超越明清大师绝好的机会。后来和众多书画文人如吴湖帆、江寒汀、唐云等人的长期交往让他更具有文人气质。解放后的顾景舟性情不改,依旧专注自己的壶艺,教课授徒,温良严谨。与冯其庸、范曾、吴冠中等文化界名人均有诸多交往。

秦权壶(顾景舟作)

1988年,73岁的顾景舟荣 获“中国工艺美术大师”光荣称号。

茄段壶(顾景舟作)

和历史上的制壶大师不同,今天的我们还可以通过众多影像等资料了解顾先生的风采,虽历经磨难,仍一副学者风范,清瘦斯文,完全不像一位饱经沧桑的手艺人。晚年的顾景舟为紫砂壶重新走出海外倾心费力。他和他同时代的制壶匠人们同呼吸共命运,既超越了古人,也引领了未来。

提壁壶(顾景舟作)

顾景舟制作的壶既不是茶坊酒肆的民间茶道器,也不是媚权之器,而是江南士大夫气韵的文人茶器。“他的壶,完全可以与书画、雕塑、金石之翘楚,放在一起媲美”,《布衣壶宗》作者周亮如是说。

湖帆石瓢(顾景舟作)

寒汀石瓢(顾景舟作)

唐云石瓢(顾景舟作)

相民石瓢(顾景舟作)

历史上的供春、时大彬、陈鸣远、邵大亨们是模糊不清的,顾景舟、蒋蓉等大师们的传承精神依然清晰如昨,一如顾景舟之敬仰邵大亨,他们的壶艺和人文精神无一不透过他们的作品展露给世人,留给现在的紫砂匠人们的紫砂气韵,展现了中华传统文化在紫砂壶世界的延续、传承、创新及生生不息的活力。

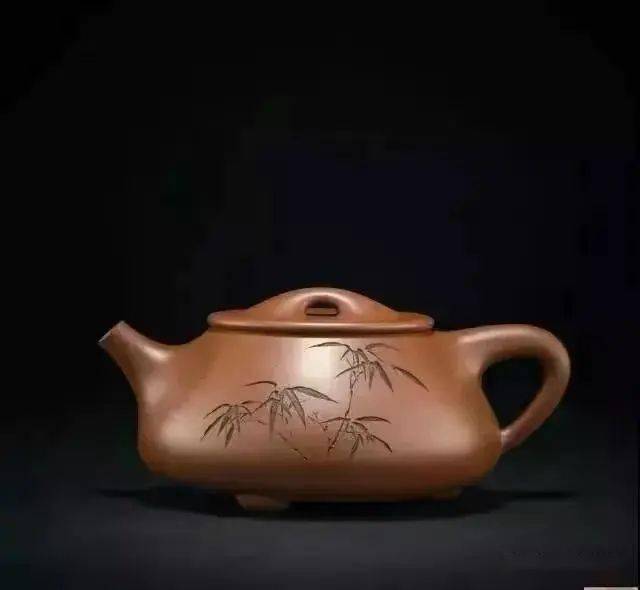

德钟壶(邵大亨作)

顾景舟为上图大亨壶作的壶盖

顾景舟的后来传承者们如汪寅仙,同样的带给现在的我们许多传世之作。

九头南瓜提梁茶具(汪寅仙作)

斑竹提梁壶(汪寅仙作)

供春九件套(汪寅仙作)

荷塘月色(汪寅仙 吴青霞作)

当我们回归作为茶器的紫砂壶,今天我们有幸可以有很多选择。找一把紫砂壶,泡一杯清茶,简单而质朴。它能让你我宁静祥和,也能透过氤氲袅袅的茶气,拨开历史的迷雾,看看古人的生活和人格,探寻生命的精神,再想想如何做人,这应该是生活原本的样子。

自家皱皮朱泥小壶《秋水》(孙建芳作)

发表评论