秦汉时期的九原

利用秦汉文物资源 促进九原文化发展(上)

摘要:丰富的秦汉文化遗存,是包头历史文化遗产资源的重要特色之一。九原区境内的秦直道终点、著名的秦九原郡故城——麻池古城、麻池古城周边的张龙圪蛋、召湾、二道梁的汉墓区、元代燕家梁遗址等,构成了一个蕴藏丰厚的历史文化遗产圈。

充分利用地缘优势和人文历史资源,将历史文化观览区与黄河湿地连为一体,形成背依都市、人文景观与自然景观相结合的“天人合一”的九原文化旅游产业园区,必将有广阔的前景,起到促进九原文化繁荣发展之作用。

九原

秦汉时期,是中国历史上第一个进入大一统的时代,是统一的多民族国家形成时期,是一个影响深远的帝国时代。公元前221年,秦王嬴政统一六国,迅速建立起统一的中央集权政体。为加强北部边防,阻止匈奴、东胡等北方少数民族南侵,秦始皇修筑长城,并连接起燕国、赵国北部长城,构筑了东起辽东、西至临洮的万里长城防御体系,对进一步巩固和加强中央集权的统治起到了重要作用。

∆ 秦长城遗址

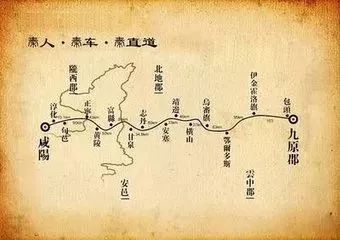

公元前214年,蒙恬率领三十万大军修筑的长城,东西横亘在阴山北麓的色尔腾山上。为进一步加强北部边防,两年后秦始皇再派蒙恬修筑了南起京都(咸阳淳化县)北至九原(麻池古城)的国防大道——秦直道。长城与直道,是举全国之力的浩大工程,秦始皇曾“尸巡九原”,长子扶苏自刎于直道之上,大将蒙恬终年通过直道往返于首都与北部边防之间。秦存二世,楚汉相争,汉承秦治,华夏安邦。汉武帝曾数度沿秦之直道,率领精骑,北击匈奴,战果卓著,直到东汉初年发生南匈奴归汉。

秦汉历史,谱写了九原厚重的边塞文化,铸就了农耕民族与游牧民族碰撞、融合的壮丽史诗。秦汉时期的这段历史,多与包头九原密切相关,积淀下了丰富的秦汉文化遗存,是包头历史文化资源的重要特色之一。

以麻池古城保护为核心

发掘利用文物资源

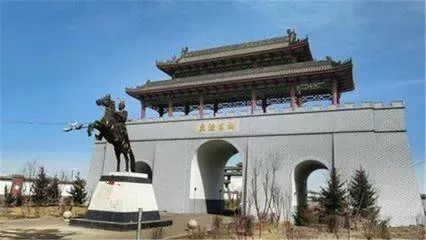

∆ 秦直道

秦直道自鄂尔多斯高原直北而来,在昭君渡东侧跨越黄河,直抵黄河北岸阴山脚下的九原郡,九原区的麻池古城成为直道的北端点,足以说明其战略地位之显要。由秦迄汉,在九原郡故城之东南再接筑一城,是谓汉代五原郡郡址。在麻池古城周边的张龙圪旦、召湾、二道梁、观音庙、万水泉等地方,是埋葬城之主人的墓葬区,分布着上百座墓葬,这些文物遗存集中分布,历史、艺术和科学价值高,现均已被国务院公布为全国重点文物保护单位。上述历史文物遗存,构成了一个蕴藏丰厚的历史文化遗产圈。如此独有的文物资源,是祖先的恩赐,是地区文化发展得天独厚的物质基础和不竭源泉。充分运用历史文化资源,在保护、发掘、利用与展示上大做文章,是九原文化发展的一项重要课题。

第一,麻池古城的保护。麻池古城为秦九原郡、汉五原郡的郡址,具有极其重要的历史文化价值。城垣轮廓清晰,现存城墙高1—6米,城内辟为农田,城外依墙建造了大量民房,将古城围堵,对文物遗存造成了影响,引起高度关注。应依照《文物保护法》的规定,拆除城墙墙体外100米范围内的全部违章建筑,将古城完整的暴露出来,供大众观览。

制定麻池古城文物保护规划,经国家文物局批准后逐步实施,使其成为文化遗产观览园的核心。关于麻池古城的保护与利用,全面落实《文物保护法》规定的国保单位“四有”,是惟一选项。古城内仍可维持现状,作为耕地使用,其它任何形式所谓的“古城开发”,都将是对古城的破坏,为《文物保护法》所禁止。

第二,利用张龙圪旦汉墓,建设汉墓博物馆。张龙圪旦汉墓于1995年由包头市文物管理处作正规的考古发掘,发掘结束后曾对砖室墓葬进行初步修复,现保存基本完好,稍加修整布置后即可建设汉墓博物馆对外开放。编制汉墓园区规划,将相关地区有特色的汉墓移植到园区,最终形成时代不同、形制各异的汉墓展示园区。向观众提供汉代丧葬文化、民族民俗文化、民族融合文化、建筑艺术与农耕文化、服饰文化等多门类的历史文化信息,领略秦汉文化的博大精深以及对中华民族文化最终形成所产生的深远影响力。

发表评论