1911年10月10日武昌起义爆发,之后短短两个月的时间里,湖北、湖南、江苏、上海、广东等十五个省纷纷宣布脱离清政府独立。1912年1月1日孙中山在南京就任临时大总统,2月12日清宣统皇帝溥仪发布退位诏书,宣告中国2133年的帝制历史至此终结。自1912年至1949年10月1日之前,中国处于“中华民国”时代。

这一场辛亥革命,是中国近代史上最伟大的事件之一,它的影响不仅是政权更迭,还深深触及经济、文化、社会生活等各个方面。辛亥革命废除帝制之后,实施了剪辫发、除陋习、易服饰的政策,民国政府颁布的法令规定“政府官员不论职位高低,都穿同样的制服”,从而废除了“名分,辨等威”的传统服制。如果说在两千年帝制时代,女性在着装方面最大的敌人是服制,服制规定了什么身份等级的人应当穿什么材质、什么颜色的衣服,那么辛亥革命以后,女性着装最大的挑战就变成了时尚。

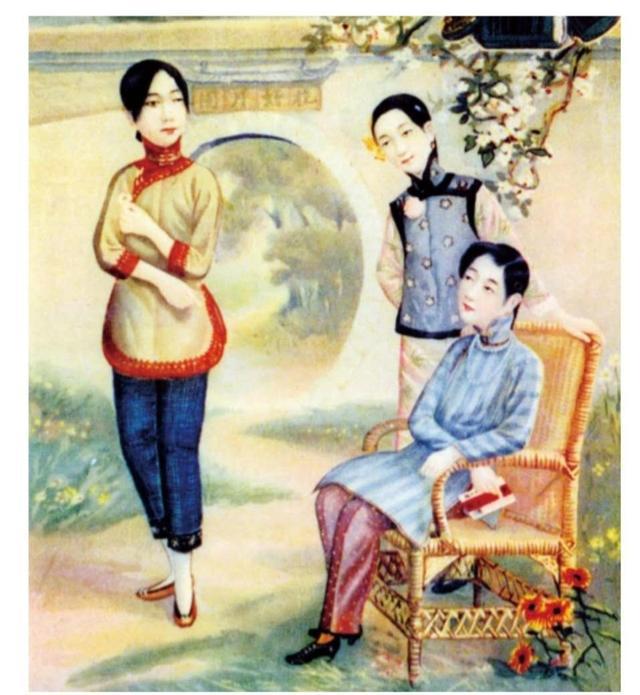

民国学生装

服装一下子有了太多的可能性,反倒让人无所适从。1912年3月20日的《申报》载文道,时人着装“中国人外国装”,“妓女效女学生,女学生似妓女”,平民穿官服,官僚穿民服,总之没有了上下规矩,一时间乱作一团,包括号称是国际大都市的上海在内,几乎全部中国女性都在寻找既能适合自己的身份,又能彰显中国文化的服装样式。

1911年辛亥革命后,作为清代文化的遗留物,旗装在民间受到冷落。汉族人自然是不会再以穿着旗装为荣,而旗女们也一下子收敛很多。但是,由于很快开始的新文化运动推崇“德先生”和“赛先生”(Democracy和Science,即民主与科学),所以在新旧交替之际,整体的社会风气表现出了对服饰比较强的宽容性,旗装在民国并没有被立即废除、禁止,只是退守到了满族贵族家庭的内部,在社会上不再是着装演进的主流。

受到整体社会风潮的影响,曾经是中国贵族女性主流服饰的旗装也摆脱了以奢为美、以繁为贵的审美束缚,变得更加主张简约、自然。从这一时期清逊帝溥仪的“末代皇后”郭布罗婉容的全身像照片可以看到,婉容身穿的旗装整体轮廓仍然延续着清末的宽身造型,但样式已经较晚清时期大为简化,颜色素了,袖子窄了,那些繁缛的镶花边几乎都看不到了。而且,满族贵族女性的标志性装束——旗头“大拉翅”和旗鞋“花盆底”也不见了。

郭布罗婉容的全身像

同时在民间,民国成立之后仍然有部分旗女穿着旗装,式样与清末并无太大变化,只是也将旗头“大拉翅”省略掉了,只将头发在头顶绾成一个髻,簪插少许珠钗和绢花,仿佛又回到了入关以前的简朴的满族发髻。脱离了朝廷服制的种种规定和管束,也不用承载各种政治意义,旗装又变回了单纯的满族女性传统服装的样子。

清末鸦片战争以后签订了《南京条约》,“五口通商”开放了广州、厦门、福州、宁波、上海五个沿海城市作为通商口岸。其中广州是老牌的对外贸易港口,厦门、福州、宁波三地因为地理位置的限制商贸并不发达,只有新开的上海,地处江浙富庶地区,扼守长江口,既接近大宗出口商品丝绸、茶叶的产地,又是中国国内南北海运的中间站,在开放通商以后,原本在广州的英美商人、买办纷纷转往上海开设洋行。张焘《津门杂记》说:“原广东通商最早,得洋气之先,类多效泰西所为。”但上海开埠后,至1853年,就已经超越了广州,成为了远东国际贸易与时尚的中心,“一衣一服,莫不矜奇斗巧,日出新裁”,北京、南京等地“妇女衣服,好时髦者,每追踪于上海样式”(胡扑安《中华全国风俗志》)

面对纷至沓来的“洋人”,上海经历了“初则惊,继则异,再继则羡,后继则效”(唐振常《近代上海探索录》)的心理反应过程,西方的时装如同他们的技术一样,在上海等通商口岸城市有了很大的市场。据记载,当年西方商船抵达上海后,“至于衣服,则来自舶来,一箱甫起,经人知道,遂争相购制,未及三日,俨然衣之出矣”(姜水居士《海上风俗大观》)。辛亥革命之后,服制暂缺,中国女性的服饰受到了西方影响,在面料、形式、色彩、图案等方面有了很明显的变化。

民国上海滩

在上海等通商开放城市,女性的服装除了使用本土的传统面料之外,像天鹅绒、印花布、羽纱、机织花边等进口的服饰材料也得到了广泛应用,极大的丰富了面料的选择。而且由机器制造的洋绸、洋缎、洋锦等价格比国产丝绸低廉,它们充斥中国市场以后,连带着使得女性对服装的态度也变得更加随性、因为制作一身衣服不用再花费巨资,不用将精工细作的衣衫传承给后辈,“做一件,传三代”的观念日渐行之不通。

在色彩方面,清代女性服饰的颜色以红绿两色为时尚,辛亥革命后,妇女多倾向于选择鸢(茶褐)、紫、灰青等素雅的颜色。裙子方面亦是。清代的裙制自黑红两色,“今则以衣裙同色为美,似有欧风”(李寓一《近二十五年来中国南北各大都会之装饰》)。不仅如此,镶边甚至鞋、帽的颜色也开始讲究与衣服本色的统一与协调,不再一味以饱和度高、对比强烈的色彩为美。

至于服饰式样,“衣式于民元及三四年间,极尚瘦小,腰身臂膀以毫无褶纹为美”(权柏华《近二十五年来各大都会男女服饰的变迁》)。为了展示身材曲线,便服流行束身、窄袖,这种对“合身”的追求,也来自于西洋服饰风格的影响。同时服装的式样也在简化,晚晴时那些一味繁复的镶滚花边、层层套袖都不再得见。

在中国古代历史中,是没有所谓“男女平等”观念的。实际上到18世纪末以前,欧美国家也是同样没有“女权”观念的、甚至在17世纪提出现代“人权”概念之后相当长的一段时间里,女权也还没有被包括在人权概念之中。直到1791年,法国大革命的妇女领袖奥兰普德古热发表了《女权宣言》,才标志着女性为自身谋求与男性同等权力的“女性主义运动”的开端。这种诉求在19世纪逐渐演变为有组织的社会运动,并在19世纪末形成了第一次浪潮,要求给予女性公民权、政治权利,强调女性与男性在智力和能力上都是没有差别的。

直到1840年鸦片战争以后,中国人开眼看世界,就接触到了西方女性主义的思潮,所以比较而言,中国社会在现代妇女解放、性别平权的道路上起步并不算晚。先是维新派梁启超提出:“天下积弱之本,则必自妇女不学始……是故女学最盛者,其国最强,不战而屈人之兵,美是也;女学次盛者,其国次强,英、法、德、日本是也。”在梁启超的协助下,中国第一所女学堂于1897年创办,从此女学逐渐兴盛。

梁启超

清末民初,不仅在国内各地开办了女学堂,而且在1874年至1895年间自费赴美留学的四十五名中国学生中,至少有三名是女性。康有为的女儿康同璧曾于1901年只身前往印度看望父亲,并自称为“第一个到过唐僧西天取经之地的中国女性”。康同璧1903年赴美留学,《纽约邮报》曾引述过她的一段话:“等我念完书,我将回国唤醒祖国的妇女,我特别关心妇女参政权,望能唤起中国妇女实现其权利。”后来对中国影响甚远的“宋氏三姐妹”,也分别在1904年至1917年间赴美国卫斯理女子学院学习。

在那个特定的时期,中国女性的解放不仅体现在以知识武装头脑上,也体现在以男式长衫武装身体上。长衫最初是广东一带对男子长袍的称呼,辛亥革命前夕,许多积极参与革命团体的青年女性都喜爱像男子一样穿长衫。

周亚卫在《光复会见闻杂忆》中回忆1907年秋瑾的装束:“当时身穿一件玄青色胡绸长袍(和男人一样的长袍),头梳辫子,加上玄青辫穗,放脚,穿黑缎靴。那年她三十二岁。光复会的年轻会员们都称呼她为‘秋先生’。”可见在当时的社会背景下,确实有女子为求与男子平等的权力而穿男子之长衫的风气。而且这种风气并没有随着革命的胜利而结束,反而愈演愈烈。

秋瑾

1920年《民国日报》刊登文章《女子长衫的好处》,列举出了四大特点:便利(上下只需一件)、卫生(冬暖夏凉)、美观(比上衣下裙好看)、省钱(节省布料)。北京的报纸也说:“现在的女子剪发了,足也放了,连衣服也多穿长袍了。我们乍一见时,辨不出他是男是女,将来的男女装束必不免有同化之一日。”这种男性化的长袍腰身宽松,身长至脚踝,袖长至手腕,因为实在近似男装,当时也只有“时髦”的女性勇于尝试。况且女穿男袍的风气在当时的社会舆论中受到的批评也不少,到北伐胜利后,穿男子长衫的女性就比较少见了。

直到现在,英语中还有将旗袍译为“Cheongsam”的,即广东话“长衫”的音译,也算是民国初年女子穿长衫风潮遗留的印记。

受到女性主义运动的影响,民国初年在中国女性的身体、服装上,还发生了两种影响深远的变化。一是民国后颁布了《放足令》,汉族女性“三寸金莲”的时代宣告终结。女子放足以后,不仅有了出行、运动的基础,也有了穿丝袜、高跟鞋,将脚光明正大露出来的可能。二是政府倡导“天乳运动”,反对传统女性的束胸,提倡使用西式的胸罩。

早先徐柯在《莼飞馆词序》即云:“今之少妇,有紧身马甲,严扣其胸,逼乳不耸,妨发育,碍呼吸,其甚弊于西妇之束腰。”天乳所反对的,就是严束严压的内衣,即所谓小马甲。倡导“天乳运动”,既避免了束胸对女性身体的伤害,也使自由生长的胸部能够适应挺胸、束腰、提臀的西方女性审美,将身体的曲线美显露出来,为民国风格旗袍的流行奠定了基础。

发表评论