(一)《剑桥中国上古史》出版引发的问题

1999年,《剑桥中国上古史》正式由英国剑桥大学出版社出版。[1]这部学术著作的作者囊括了十四位国际汉学界权威,他们是哈佛大学教授张光直、华盛顿大学教授鲍则岳((William G. Boltz ) 、普林斯顿大学教授贝格莱(Robert W. Bagley)、加州大学教授吉德炜(David N. Keightley) 、芝加哥大学教授夏含夷(Edward L. Shaughnessy)、剑桥大学和伦敦大学教授罗森(Dame Jessica Rawson)、加州大学教授罗泰(Lothar von Falkenhausen)、匹兹堡大学教授和台湾“中研院”院士许倬云、斯坦福大学教授陆威仪(Mark Edward Lewis)、芝加哥大学教授巫鸿、斯坦福大学教授倪德卫(David S. Nivison)、芝加哥大学教授夏德安(Donald Harper)、普林斯顿大学教授狄宇宙 (Nicola Di Cosmo )、剑桥大学教授鲁惟一(Michael Loewe)。

《剑桥中国上古史》书影

由于该书作者均为国际汉学界知名学者,因此这部学术力作的重要性可想可知。对于从事夏商研究的中国学者来说,最重视的无疑是“夏朝”问题。比如,在1994年11月举行的《剑桥中国上古史》筹编会议上,与会的李学勤教授就提出:在西方学者的观点中,中国文明起源及中国在世界文明古国中的位置怎样理解?所有的中国国内学者都不怀疑夏朝的历史性,西方学者反而多采取保留的态度,是否因为对此的证明要求太高呢?(安阳以前的二里冈文化发展水平很高,虽然没有文字资料,但学术界仍然公认为商朝。)[2]

《剑桥中国上古史》筹备会议与会人员留影(图源:搜狐)

贝格莱(Robert W. Bagley)教授在会议上指出,安阳的资料只是复杂的中国早期青铜文化面貌的一部分,除了需要讨论二里头文化和郑州二里冈遗迹,与殷墟前期时代相当而文化内容十分不同的四川广汉三星堆和江西新干大洋洲等遗址也应当讨论。目前的考古资料显示,商王朝的势力到了安阳期已远不如二里冈期大。“当时在商领地以外的中国地域还存在着不少其他文化水平高的古国的事实,这又应当使我们有某种程度去怀疑后传的文献、文字资料的可信性。”

果然,随着《剑桥中国上古史》的正式出版,中国学者发现,该书没有承认二里头为夏文化,甚至在贝格莱主笔的第三章中提出,郑州二里冈也不代表商文化,能代表商文化的只是殷墟遗址。并且,商也并不是中央王朝,只是中国青铜时代众多古国中的一个。同时,贝格莱还批评道中国学者关心的不是中国境内文明的形成(the rise of civilization in China)而只关心“华夏文明”(the rise of Chinese civilization,直译为“中国式文明”)的形成,由此造成了对中国古史研究的扭曲;而后者通常出于晚期的想象,其实并没有真正被定义过。[3]

贝格莱教授提出的问题,其实就是何谓“中国”的问题。究竟是把夏商周三代当成“中国”还是把整个中国境内的古代文明都视为中国古史研究的一部分?事实上,类似观点在中国学者中同样存在,比如中国社科院研究员、长城学者易建平说:

我们所言中国文明的“中国”,到底是谁的中国?在司马迁那里,中国当然是华夏族的中国,也就是说中心在中原,主人是主要生活在中原的华夏一族。……不过,如果今天的历史学家、考古学家依旧抱持着司马迁的观点来看中国的文明传统就未必妥当了。……中华文明的源头不仅仅是华夏族文明的源头,而且是包括过去与现在生活在中国这块版图上的各个不同民族的不同文明的源头,它们汇聚起来,最终才形成我们共同的中华文明这一条大河。……我们只有跳出“中原中心论”,不仅仅看到中原,而且放眼全国,放眼东北的红山文化、西北的齐家文化、北方的石峁遗址、东方的两城镇遗址、西南的宝墩遗址、中南的石家河遗址、东南的良渚遗址等等,才能够找到完整的中华文明源头。……近来良渚古城遗址正式入选《世界遗产名录》,越来越多的中外学者都认为良渚文化时期的中国已进入文明时代。这一下子将中华文明推到了五千年之前。如果大家继续坚持中原中心论,又怎么可能接受良渚文化?[4]

(二)文献审查的问题

贝格莱(Robert W. Bagley)教授因为曾提出过所谓“周人杜撰夏文化”的看法[5]而常常成为一些中国学者的批评对象。然而,这些中国学者在强调中国文献渊源有自的情况下时,却并没有对贝格莱教授提出这一观点的原因进行分析,即三星堆和新干大洋洲在中国文明起源中的地位究竟是什么?朱凤瀚教授通过对先秦文献的分析指出:“对于西周至战国时期的人来讲,历史上有夏人(即夏民族)和夏人政权存在是个常识。”[6]这是对的,但遗憾的是,我们没有看到过有学者来系统讨论先秦文献中的“夏”与《史记》中的“夏”到底有何差异。

戴冠纵目面具(三星堆博物馆藏)

贝格莱在谈到夏文化时,曾批评中国从事夏文化研究的学者在没有发现夏代文字的情况下,只是因为甲骨文证实了商人世系的基本可信便转而相信夏世系的可信,以致于在没有涉及顾颉刚任何论点的情况下,便将顾颉刚的怀疑斥为毫无根据。[7]

贝格莱教授的这段论述表明,他对顾颉刚的研究似乎并不特别熟悉。事实上,顾颉刚先生虽然对文献中有关夏代的许多史料都采取怀疑态度,但是他却始终并没有对夏朝的存在进行质疑。[8]至于贝格莱提到的《夏本纪》的问题,这一看法笔者倒是赞同。2004年,谢维扬教授曾在一篇文章中对《剑桥中国上古史》不列“夏朝”一章进行批评。他一方面认为《剑桥》缺乏“对中国早期文献的全面和整体的表现与特征作完整的思考”,另一方面则认为“《史记·夏本纪》中对夏世系的记载在质量上同《商本纪》没有根本不同”。[9]笔者基本赞同这段话的前半句,对后半句则不能不持保留态度。乔治忠教授曾指出:

《史记》所记述的夏代世系,未必与记述商代世系同一资源来源,这样,从商代的世系去推想夏代世系的可信度,就连基础的前提也不成立。……从甲骨文资料已可确知:商朝极其重视祭祀先王、先祖,且已形成反复进行、颇具规范的定制。这正是殷商甲骨文能够稽考商代诸王世系的根基。“惟殷先人,有册有典”,即殷商还具有文字书写的官方册典,而商朝既然重视祭祀先王,则必当写有先王世次的谱牒册籍,这应是《史记》等史籍记载商王世系的最早的文献来源。假如夏人也有较成熟的文字,也有极其重视祭祀先人的定制,也同样有册有典,当然也可能留下可靠的记载先王世系的文献,但如果三个条件缺其一项,就不能与商朝比拟。[10]

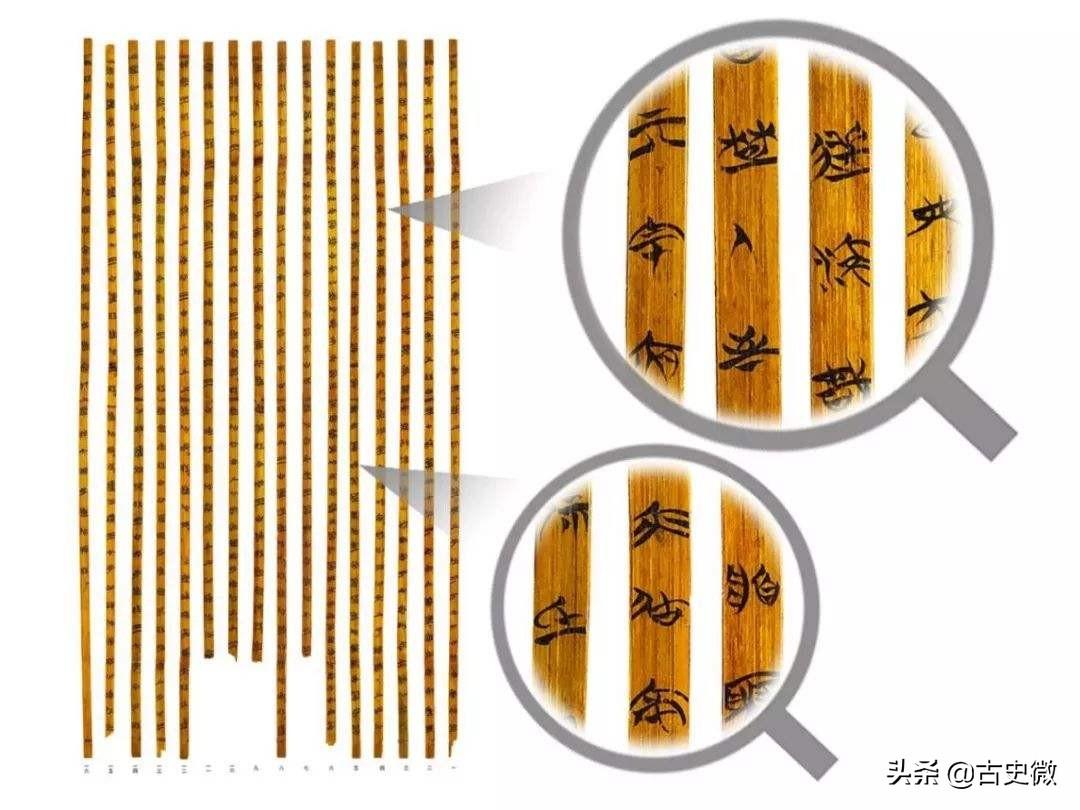

事实上,如果我们进一步分析先秦文献,有关于“夏”的更多问题就会暴露出来。比如《史记》把尧视为五帝之一,但《左传》、《国语》统统把所谓的《皋陶谟》、《尧典》均称为《夏书》,同时也称高辛氏时代的实沈居于大夏;再比如,《左传》杜预序称《竹书纪年》的记录始于夏,但《竹书纪年》却同时记录了颛顼、尧、舜的史事;此外,清华简《楚居》中的季连生活年代与盘庚、武丁相当,[11]郭店简《穷达以时》中的皋陶与武丁同时,[12]这些先秦文献均表明,春秋战国时期人们观念中的夏文化与司马迁笔下的夏文化并不是一回事。顾颉刚曾认为,太康、中康、少康的传说是由夏启分化出来的(这一观点有合理性),[13]这一看法其实也等于否定了《夏本纪》的可靠性。

清华简《楚居》(部分,图源:搜狐)

总之,夏朝存在并不等于有关夏朝的记录没有问题。在寻找夏文化的考古遗存之前,对文献做出系统的审查是极其必要的。但很遗憾的是,至今仍未见中国史学界有人去完成这项工作。之所以出现这种情况,恐怕与中国史学界在相当长一段时间缺乏对顾颉刚的正确评价乃至未能继承顾颉刚的学术遗产不无关系。而这一点,与《剑桥中国上古史》对顾颉刚的积极评价形成了鲜明对比。[14]

笔者在利用以上资料研究后得到的判断是,先秦人观念中的夏乃是指虞夏联盟时期,其对应的考古文化主要是三星堆文化,而所谓的少康中兴之后的夏文化则为成都金沙文化,这后一个夏文化的身份并没有得到大部分中原诸侯政权的承认(参阅: )。同时,笔者也曾提出过将传统的殷商文化分为两段,并称前段为唐、后段为商,笔者把这一观点总结为“夏分三段”、“商分两段”、“夏与商周并行”。有意思的是,这一观点与贝格莱教授对于中国早期青铜时代考古文化的认识基本一致,但笔者在提出这一观点时,却并没有看过贝格莱教授的研究。

贝格莱教授批评中国古史研究中存在以“安阳为中心”来看三星堆、大洋洲的现象。这一批评对于我们认识三星堆、大洋洲原本是有积极的意义的,但遗憾的是,我们没有看到有中国学者对贝格莱的批评进行坦率回应。事实上,在对三星堆认识的这个问题上,张光直教授与贝格莱的观点极其相似。

张光直教授和苏秉琦教授(图源:搜狐)

我们知道,张光直教授也是倾向于支持二里头文化为夏文化的研究者,但是,在他晚年辞世前夕了解到三星堆遗址和新干大洋洲遗址的时候,在接受陈星灿先生访谈时,也坦言三星堆和大洋洲“与殷墟处在同等的发展水平上”,并进一步承认这只是一种直觉,还需要通过研究来证实。[15]遗憾的是,张光直教授在2001年1月份就去世了,他生前并没有留下有关三星堆研究的著作。他曾明确说过,未来50年“一定有很多新材料出来”,而这些“新材料里一定有许多现在根本想不到的东西”。果然,就在他去世时,陶寺大城被发现。不久,浙江的良渚古城、四川的宝墩古城、陕西的石峁古城等几个新石器时代晚期的重量级考古文化也纷纷被发现;此外,足以对中国古史研究造成深远影响的清华简也在2008年入藏清华大学。所有的这些资料,当年在分析夏文化区域时直接把“禹出西羌”这条关键材料予以排除的徐旭生先生没有想到,张光直教授同样也没有料到。

(三)中国学术出海,任重而道远

2020年10月,中国学术界有关人士提出要向海外推广中国学者的夏文化研究成果,然而如本文所说,如果我们了解海外汉学界的研究情况就知道,中国学术要出海,恐怕还没有那么容易。谢维扬教授在点评《剑桥中国上古史》时曾略带幽怨甚至不满地说:

如果这本论书成为“普遍公认的综合”,则中国学者数十年来苦心孤诣、耗费大量心血、拥有无数阶段性成果的夏史研究岂不成了无的放矢的笑话,而众多有关的中国学者便也成了迷途不知返者。[16]

对于谢维扬先生这种评论,我认为是不必要的。根据笔者对古史研究的一点粗浅理解,中国夏史研究原本就是极其困难的,有曲折、有反复,实属正常。中国古史研究中的许多问题本来就是积累了上千年的,要想在数十年内的时间把这些问题都解决,恐怕并不现实。但谢先生的这种认识也提醒我们,目前中国学术界与海外汉学界在夏文化研究上的隔膜还非常深。在这种情况下,中国学术界要向海外推介夏文化研究,其成效能有多大,值得怀疑。

由于学术传统背景差异的原因,中国学者研究中国史确实有先天的有利条件;但通过《剑桥中国上古史》中相关学者的研究我们也会认识到,以为海外学者对中国学者的研究缺乏了解,恐怕也不尽然。李零教授在《学术“科索沃”》中曾谈到,有些中国学者看不起老外的研究,殊不知人家“可根本就没把咱们当回事(包括咱们的看家本事和绝活)”,只要你不拿中国的标准“一把尺子量天下”,“他们的学问也不像我们想象的那么差”。[17]很多时候,东西学术不容易对话,一方面有学术规范差异的原因,另一方面也与双方背靠着不同学术传统有关。中国学术应当伴随着中国的民族复兴而一同走向世界,这原本就是应该的,但这条路绝不平坦。中国学术在出海之前,需要做的事情还很多!

发表评论