陈洪标|撰稿

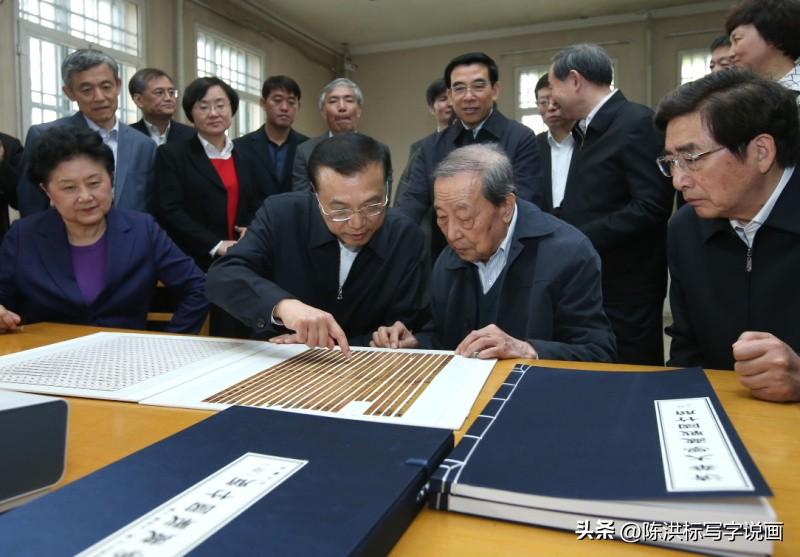

七年多前的4月15日上午,他考察清华大学,在老图书馆4楼的出土文献与中国古代文明研究协同创新中心,听取“清华简”最新研究成果情况介绍时,和老教授进行了一场“穿越”式的对话。

如今两人都已离我们而去,再睹此景,不禁让人潸然落泪。

两人纵论经史文字,似乎“穿越”回了竹简“出生”的战国年代。

这场关于对话,事关中国书法发展之源的“先秦书简”。

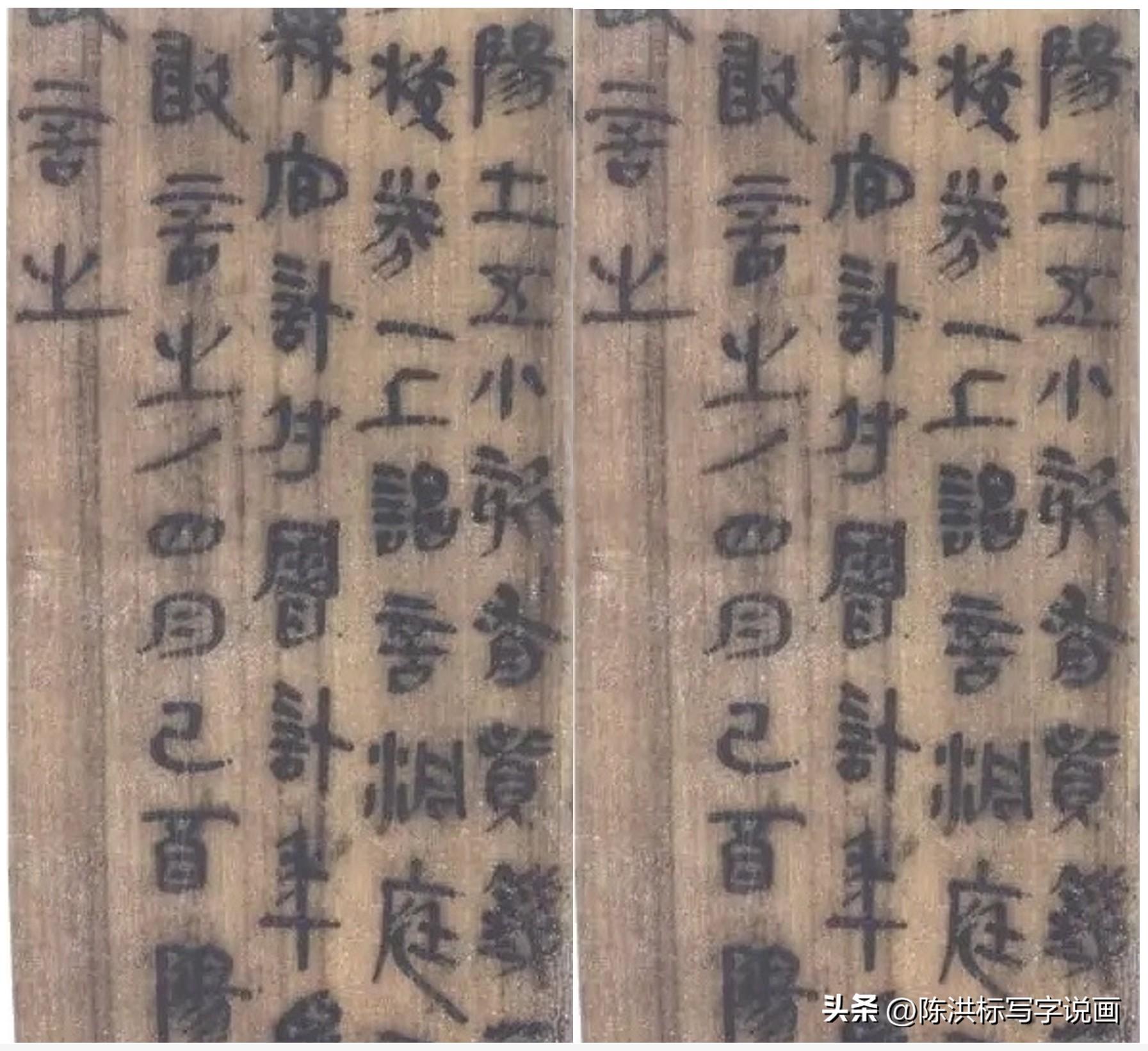

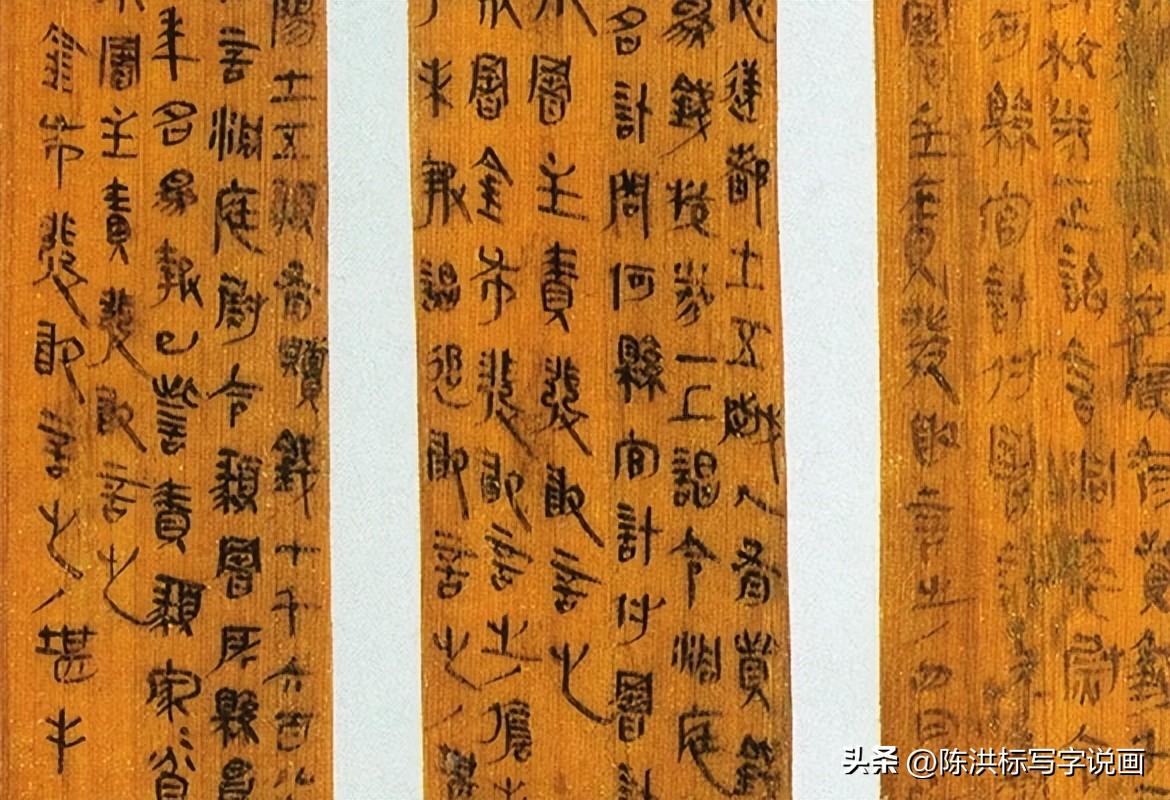

“先秦书简”是中国古代的一种书写材料,主要是在战国时期(公元前475年~公元前221年)的秦国,及后来的秦朝遗留下来的简牍总称。

“先秦书简”的特点是:竹木简质、长度短、宽度窄、厚度薄,笔画粗、间距大、书写方向不定等。

中国历史上大量发现典籍材料,有过两次:一次是西汉景帝末年的“孔壁藏经”,另一次是西晋武帝咸宁五年的“汲冢竹书”,第三次就应该算是这批“清华简”了。

它是2008年由清华校友捐赠的,一共2400余枚是目前发现最大的一批“先秦书简”。这批“先秦书简”也因此称为“清华简” 。

与他对谈的是当年83岁老教授李学勤。

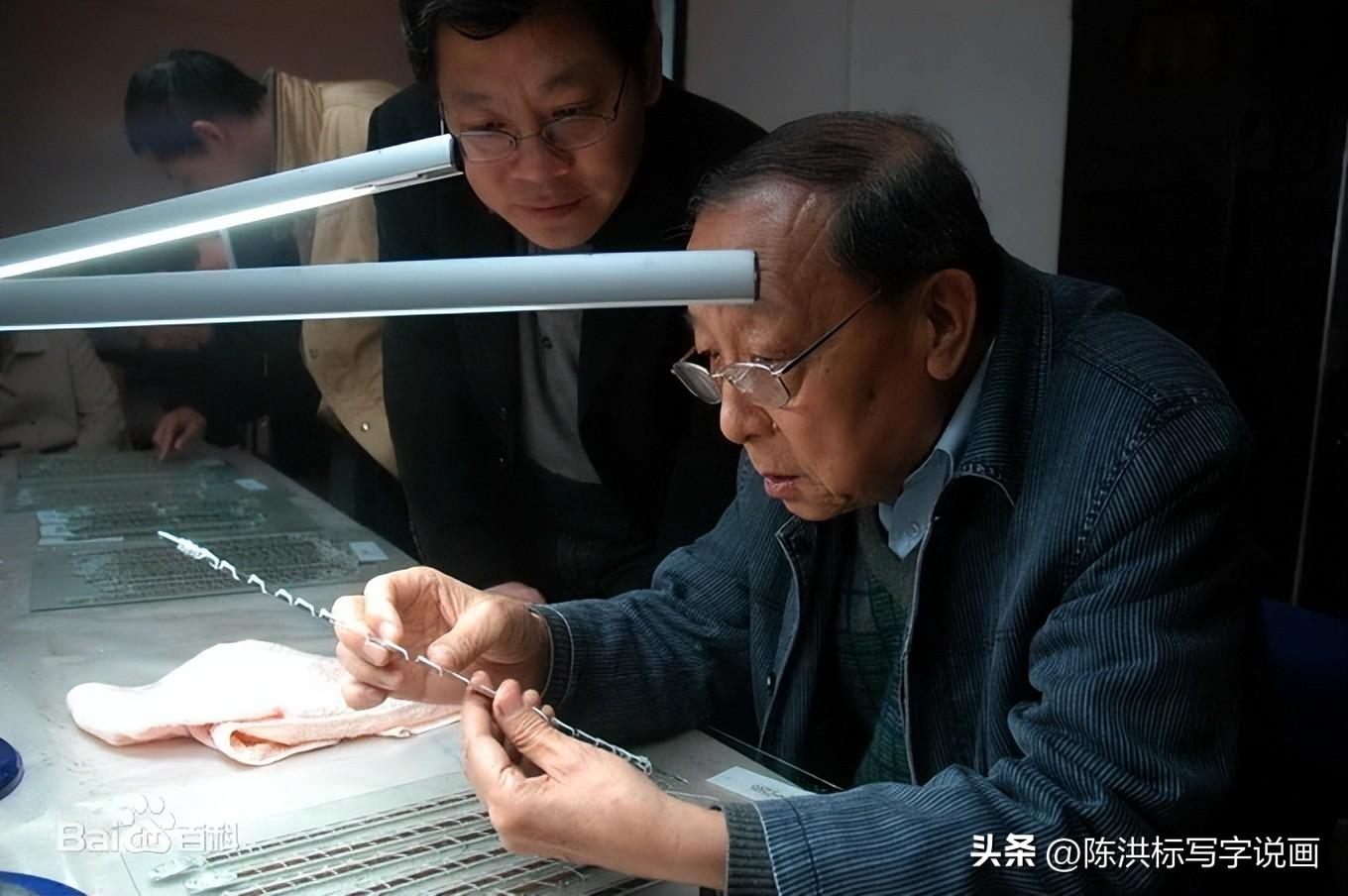

李学勤是我国著名历史学家、考古学家、古文字学家、古文献学家、教育家,清华大学文科资深教授,国际欧亚科学院院士。于2019年2月24日去世,享年86岁。生前是中央文史研究馆馆员,清华大学出土文献研究与保护中心主任,出土文献与中国古代文明研究协同创新中心主任。

李学勤长期致力于汉以前的历史与文化的研究,注重将文献与考古学、古文字学成果相结合,在甲骨学、青铜器及铭文、战国文字、简帛学,以及与其相关的历史文化研究等领域均有建树。

7年多前的这场对话,由现场的一位名叫“穆柏”的人,用文字的形式记录了下来,于4月17日以新闻的形式发表在《新京报》。

让我们来聆听这场“穿越回战国时代”的世纪对话:

“经过碳14测定,这批竹简的年代大概是公元前305年±30年,属于战国中期偏晚。那时候孟子还在世,庄子也在,屈原还比较年轻。”白发苍苍的老教授向他介绍道,“所以这些竹简上的字,是当时他们能看到的。”

“看起来应该都属于篆字吧?”他问道。

“都是战国时期的古文字,从广义上说属于大篆体。”老教授回答。

“能够全部识别吗?”

“还不能完全识别,我们只能提供一个研究基础。”

“这些大篆里面还有许多甲骨文的元素吧?”

“跟甲骨文有很密切的关系。我们可以通过这些再去识别甲骨文的材料。”

“甲骨文我们没识别的大约还有1000多字吧?”

“其实真正识别的不过1500个左右,还有2000多字没识别。”

“你们通过这个研究能对解惑甲骨文起重要作用啊,那真是了不得!”他说。

“你把它与孔壁藏经等同起来了,了不得啊!”他听了老教授的介绍听后说道,“这里面六经都有吗?”

“有关六经的材料都有。”李学勤回答,“当然不是说全的六经。《尚书》最多,《诗经》也不少。”

“没有发现《乐经》吧?”

“有跟《乐经》有关系的内容,但我们没有能力判断。因为《乐经》早已失佚,我们根本就不知道它什么样子。”

“但你觉得可能有关是吧?这个能够发掘出来吗?”

“我们一定做我们的努力吧。”

“你们要把《乐经》给发掘出来可就了不得了!”他说,“诗书礼乐易春秋,十三经里面最主要是这六经。六经中除了《乐经》失传,其他的五经都在,不知竹简上的内容跟传世文献差别大不大?”

“差别特别大。”李学勤答道,“像《尚书》有很多是传世本里没有的。《诗经》也是,有的有,有的没有。”

“这样的话,今古文可以在你们这里作一些鉴别了。”他立即说道。随后他又问:“那《易经》呢?”

李学勤答,《易经》的材料也不少。

“清华的校训,自强不息、厚德载物,在这里面有吗?”

“有乾卦,但没有爻辞。”

“那会不会这几个字是后来人加上的?”

“西汉时已经有了,王莽新汉时……”“倒不是说新汉,是说秦焚书以后。”“秦焚书以前今天的本子就存在,因为上海博物馆有一个战国时期的《周易》本,里面就有。”

随后,李学勤向他介绍了根据“清华简”在古史方面的颠覆性研究。比如,传统认为秦国人是从西方来的,属于戎人,但根据“清华简”中对商纣王时大臣飞廉的记载,可以判定秦人东来。

他点头道:“哦,秦还是从中原过去的。这个的确颠覆了过去的认识。”

“清华简”中还发现有算表,这在数学史上有特殊意义。李学勤介绍说,算表上的记数非常特殊,可以表达二分之一、四分之一等,还可以把乘除法变成加减法。类似这样的图表,欧洲要到1500年左右才有,晚了差不多1000年。

他听后慨叹:“可惜我们没有走向世界。”

据李学勤介绍,《尚书》的重要佚篇《厚父》就是从“清华简”中发现的,此前所有版本都未见。该篇主要讲政治理念,强调民心的重要。其中有一句话,“民心惟本,厥作惟叶”。

他问:“这句话在现存其他典籍中,是否出现过?”

李学勤答:“有近似意思,但没这一句。”

这场“清华简”对谈临近结束时,李学勤向他赠送集简上文字的一幅卷轴,上书正是“民心惟本,厥作惟叶”八个字。

他欣然说:“谢谢,我会好好保存。”

接着,他用欣赏的眼光打量着卷轴说:“那时大篆已经开始向隶书方向进化了。李先生,你做了很重要的工作,也请您多保重。”

听完这场对话,你有什么感受?欢迎与大家分享。

本文系【陈洪标写字说画】独家原创,由中国作家协会会员、书画评论家、百米长卷书家陈洪标撰写,其出版个人著作16部,代表作有长篇传记《徐芒耀的油画世界》等。图片来自网络。

发表评论