出版社:光启书局

出版时间:2024年7月

从附子到“五石散”,致命毒药何以能为救命神药?

文人士大夫为何如此热衷服药?

巫毒之术又如何成为权斗与统治的工具?

毒物和药物看似对立,但翻开中国医学史,我们会发现毒物曾被如此广泛地用于治疗风寒、疼痛、瘟疫等多种疾病与日常养生。本书研究了在3-9世纪中国药学的形成期,医生、宗教人物、朝廷官员和非专业的士大夫如何使用有毒之药物来医治顽疾、强身厚生。通过聚焦汉语中“毒”字的概念是如何引导医者采取各种方法,将危险的毒物转化为灵丹妙药,作者清楚地揭示出毒物在中国传统医学和中古社会的重要地位。

本书讲述了汉末到初唐时期涉及毒药的医疗纷争和政治事件,彰显了“毒”对于当时人们如何感知自己的身体以及身体政治至关重要。作者还研究了中国古典药学中大量有毒的矿物、植物和动物制品,包括有剧毒的“百药之王”附子和一度非常流行的五石散,展现了强效药在身体上如何产生作用,以及这种药效如何塑造了对药物及其治疗的疾病的知识。该书还发掘了古代中国对健康以及身体与有毒药物如何互动的不同理解方式,提醒我们关注药物流动的物质性,其真正的意义与效用并非可以归结为固定的内核,而是依具体的技术干预、社会政治状况与个人身体体验而变化。

推荐语

历史上的药物绝不仅仅是医学知识的问题,它联结着自然与人身,交织着医疗技术、权力网络、生命意识、宗教信念等诸多层面,何况毒药;“毒”之施用,似乎应该具有更丰富的社会、政治和文化意涵。《以毒为药》向我们展示了中古中国“毒药”的多重景象,足以满足人们对文化史这一特殊侧面的好奇。——陈引驰复旦大学中文系教授

古代中国人的认识中,毒和药本身就有很强的一致性,具有一体两面的性质。本书不仅可以让我们更好地理解诸多与医药相关的历史现象,而且更进一步引导读者去思考现实中,药作为物质的流动性、药与毒的可转化性以及身体与物质世界互动的复杂性。——余新忠历史学院暨中国社会史研究中心杰出教授

这是一部揭示“毒-药”神秘张力的知识考古专著,作者通过“毒药”的命名、诠释,“度”的驾驭建构出古代中医特别的“身体观”与“文化药理学”图景,大大超越了“古方今用”的实用主义思绪,开启了中药学“古慧今悟”的联想空间,是文化史,社会史观照下医药史写作的绝佳范本。——王一方北京大学医学人文研究院教授

《以毒为药》驳斥了将传统药物视为无毒疗法的浪漫谬误,提出了重新认识中世纪中国使用毒药的新视野。他的研究启发我们重新思考古往今来药物、文化和人体之间的关系。——《东亚科学、技术与社会》

刘焱巧妙地将政治史、宗教史、社会史和经济史交织在一起,阐明了医学,尤其是烈性药物,是如何在玄学的新兴知识框架以及佛教和道教相互竞争的宗教传统中发挥作用的。——《医学及相关科学史杂志》

刘焱的文章通俗易懂,语言清晰,引人入胜,它将被证明是跨文化背景下教学的绝佳材料……这本灵活易懂的书必将为后续更多富有探究精神的研究奠定基础。——《医学社会史》

这本学术性强、参考资料丰富的著作研究了中国药学的形成时期(公元前200-800 年),当时毒药被认为是有效的治疗药物。从简单的腹痛到流行性疾病,有毒植物都能提供治疗。药剂师们结合“毒”或“特效药”的概念,设计出了将有毒植物转化为有效药物的技术。许多古老的方法至今仍在使用。刘焱让我们了解了中世纪的治疗哲学及其对现代中医的影响。——《美国草药协会季刊》

《以毒为药》巧妙地将医学史和身体史结合在一起。——《世界历史百科全书》

该书写得很出色,为中国医学史的研究作出了显著贡献。——韩嵩(Marta Hanson) 约翰·霍普金斯大学

有一种迷思是认为中医在人们能想到的各个方面都与西医相反,但本书打破了这种迷思,指出中古中国的医家不仅治疗急性病,也普遍使用毒药,并且完全知晓毒药对身体健康的潜在危害。——董慕达(Miranda Brown) 密歇根大学

作者/译者简介

刘焱,哈佛大学科学史博士,密歇根大学生物学博士、中国研究硕士,现为纽约州立大学历史系副教授。主要研究方向为中国史、亚洲史、医学史等。研究领域包括药学史、宗教治疗、炼金术、感官和情感史以及全球范围内的医学知识交流。

【译者简介】朱慧颖,南开大学历史学博士、文博研究馆员,现供职于中国茶叶博物馆展陈学术部。已出版《十九世纪中国的鼠疫》《麻风:一种疾病的医疗社会史》《中国医药与治疗史》《茶在中国:一部宗教与文化史》等译著多部,并参编茶文化书籍和图录若干部。

序言/节选

天下物类皆是灵药

9世纪早期,士大夫刘禹锡在中国西南为官时生病了,身体滚烫,如同被火烧灼,这是血气不通的症状。在朋友的建议下,刘禹锡去看当地的一名医生,后者检查完后,责备刘禹锡起居作息有问题。他给刘禹锡开了药,又告诫他说:“然中有毒,须其疾瘳而止,过当则伤和,是以微其齐也。”药丸起效了:十天后刘禹锡的所有不适消失,一个月不到他就痊愈了。刘禹锡很高兴,不顾医生的警告继续服药,希望能进一步增强活力,但是五天后,一种异样的麻木感传遍全身。他意识到自己犯错了,于是立即跑去找那位医生。后者当然训斥了他,然后又给他开了解药,最后刘禹锡安然无恙。

刘禹锡在一篇题为《鉴药》的短文中记述了这一事件。以文学才华而闻名的刘禹锡,就像唐朝的许多文人一样,对医药的兴趣也非常浓厚,收集了很多有用的药方和他圈子里的人分享,传播治病疗疾的知识。在这个故事中,刘禹锡揭示了中国传统医学的几个关键问题:病者的自身经历、生活方式对健康的影响、医患之间的信任,但这个故事最引人注目之处是,医生开了一种有毒的药来治疗刘禹锡的疾病。毒药怎么能治病呢?如果能,那么到底什么才是药?

7世纪的名医孙思邈认为:“天下物类皆是灵药,万物之中,无一物而非药者。”换言之,药物与非药物之间没有本质区别,只要运用得当,任何东西都有可能是药物。事实上,传统中药种类繁多,包括草木类、矿物类、动物类和食物类药物。例如,16世纪著名的药物学专著《本草纲目》收载药物近1900种,其中包含千奇百怪的物质,如水、尘土、纺织品甚至人的排泄物。因此,传统中药学的核心是透过治疗的镜头探察整个物质世界。

在这个无所不包的药物世界里,毒药显得尤为突出。这似乎令人惊讶,因为如今人们普遍认为中草药是天然、温和、安全的,尤其是和现代生物医学的合成药物相比,后者通常被认为是人工的、猛烈的,发挥疗效的同时又具有危险的副作用。另一种常见的二分法是把力图使身体恢复和谐的中医整体疗法,和生物医学旨在消除特定疾病的还原论方法作比较。这两种看法都经不起推敲:在漫长的历史中,中药以针对不同疾病的丰富多样的药物治疗为特色,其中当然有温和的疗法,例如食疗,它旨在平衡身体,恢复身体与自然的和谐。同样重要但未被重视的是使用有毒药物的传统,这种药物能强力消灭或驱除病魔。实际上,中国古代的医生经常依赖他们自己也认为有毒药物。例如,生长在川蜀之地的剧毒草本植物附子,就是中国传统医学里最常用的药物之一。此外,从理论上看,本草书作者将“毒”作为药物分类的关键指标:经典本草著作根据毒性将药物分成三品,并将用来治疗疾病的大多数猛药归为“多毒”。由此看来,没有毒药,传统中药治疗是不可想象的。

……

中古中国的医药文化

现有文献中一个影响力很大的历史分期法将中国医学史分为三期:两汉时期是医学理论的形成期;两宋时期是理论与经验知识的整合期;19―20世纪是面对现代生物医学的传入,中国医学的重塑期。相应地,对这些关键时期的研究也很详细。学者们对汉代中国医学的起源进行了广泛的探讨,尤其是经典理论专著《黄帝内经》的形成过程。另有一些研究关注两宋时期医学的转变,考察了新医学理论的诞生,印刷术推动下医学著作的激增,国家为确立与传播医学经典所做的努力,士人对医学更为浓厚的兴趣。那么本书的重点,即汉、宋之间的漫长时期情况又如何呢?

中国的中古时期始于汉朝的覆亡,随后是长达三个多世纪的政治分裂,通常称为六朝。从4世纪初开始,中北亚的羌、氐、鲜卑等游牧民族占领了北方,而汉人相继建立的一系列政权统治着南方。尽管这一时期政治动荡,但文学、宗教、医学繁荣昌盛。医学著作主要由个人撰写,在一些门阀望族与山林医家中传播,这反映了当时医学的世袭特色。及至6世纪末,情况发生了变化:统一的隋唐帝国以长安为政治中心,建立新的医学机构,颁布律令,组织人员撰写权威文本以规范医学知识,实现有效治理。这种有利的政治环境推动了一批医书的产生,这些医书在中国医学史上影响深远。8世纪中叶后,安史之乱(755―763)大大削弱了唐王朝,中央的权力走向式微,而地方势力崛起。结果,医学知识的主要生产者从国家变成了士大夫,后者对医学知识的实际应用及其在劝谏中的讽喻价值兴趣浓厚。

虽然在中国医学史上至关重要,但是3―10世纪这一历史时期在很大程度上为英语学术界的医学史学者所忽略。中国、日本和法国的学术界对这一时期的医学特色做了更加全面的研究,大大地帮助了本书的写作。范家伟对于我们理解这一时期的医学思想与实践做出了尤其重大的贡献,他在一系列文章中指出了从六朝到唐代医学图景的变化,把医学的主要特色置于当时的政治、制度、宗教和文学中进行深入讨论。其他学者则关注更具体的主题,包括医学经典的系统化、宗教与医疗、女性的医疗、医学身份的构建。此外,学者们也深入分析了敦煌、吐鲁番的一批医学卷子,展示中古社会五花八门的治疗实践与欧亚大陆活跃的医学知识交流。

在中国医学史上,这一时期尤为重要的是药学的发展。虽然药物治疗可以追根溯源至汉代,《神农本草经》和马王堆出土医书印证了这一点,但是其主体框架则成形于随后的数百年。在这几百年中,药学迅速发展,药学知识传布于社会,尤其与本研究有关的是,对有毒药物的认识加深了。其间有两个分水岭成为用毒药治病的转变节点,值得我们注意。第一个分水岭在5世纪。医家和药书编撰者以古代典籍为基础,指明每一种药物的毒性,指导人们如何炮制和使用药物,由此开始将药物知识系统化。在此时期,医药行业的专业化程度也有所提高,采药、制药、售药、开药各有不同人等专司其职。第二个分水岭在7世纪。其时隋唐政府积极创办新的医学机构、编撰权威文本,以规范毒药的使用并使医学知识标准化。7世纪还出现了中国历史上最著名的医家之一―“药王”孙思邈。他把国家编写的药物知识吸收到个人的著述中,并通过书写个人经验来显示其药方的疗效。本书通过审视中国医学史上的这两个关键时刻,力求揭示中国中古时期丰富的药物文化。

此外,本书将药物研究置于更广阔的中国政治史的背景之下。从8世纪至12世纪,社会、经济和思想领域发生了一系列变化,深刻地改变了中国社会。这场变化通常被称为“唐宋变革”,其中包括科举制度推动下精英政治的兴起、理学的出现、雕版印刷术的发展,以及文化精英中民族主义意识的觉醒。社会秩序的变化如此巨大,一些学者甚至认为11世纪是近世中国的开端。

在医学史上,这一时期尤其突出的是国家在医学领域中的积极参与。北宋朝廷利用印刷技术规范和传播医学知识,以实现有效治理。直到20世纪,当现代国家重塑传统中医以应对现代生物医学的挑战时,我们才能再次看到此种努力。宋代中国医学的变化显然很关键,然而在隋代与唐前期,国家在医学中的积极参与已经显而易见。统一的隋唐帝国结束了前三个世纪的政治分裂,在7―8世纪制定了新的政策和律例,规范医学实践,惩罚那些被指控使用巫术和威胁国家稳定的制毒者。它们还投入人力物力编撰医书,规范和传播药学知识。虽然隋唐时期国家参与医学事业的规模较小,手段也不同―传播知识的主要媒介依然是手抄本,而不是印刷的文本―但它开启了政府管理医药的先河,此举措在唐宋变革时期得以进一步发展。

……

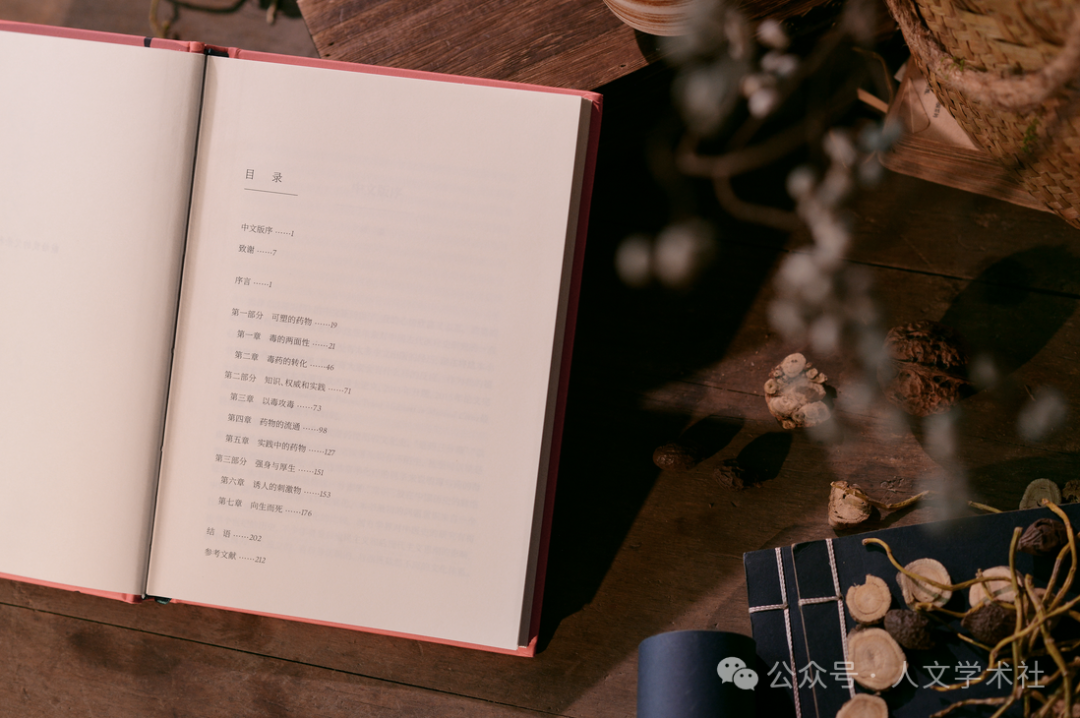

目录

中文版序

致谢

序言

第一部分 可塑的药物

第一章 毒的两面性

第二章 毒药的转化

第二部分 知识、权威和实践

第三章 以毒攻毒

第四章 药物的流通

第五章 实践中的药物

第三部分 强身与厚生

第六章 诱人的刺激物

第七章 向生而死

结 语

参考文献

发表评论