全文4243字,全部阅读约需10分钟

今天纯聊天,近些年比较流行历史虚无主义,历史嘛,都是后人编辑的, 后人编之而改之,因此不可信,一棒子下去,几千年的历史文化都被打翻了。

所以今天我们就聊聊,我们的历史文献,到底值不值得相信?对于哪些历史人物和事件,我们又该以一种怎样的角度去看待?

俗话说:尽信书,不如无书。

原话出自孟子《孟子·尽心下》:“尽信《书》。则不如无《书》。吾于《武成》,取二三策而已矣。”

可见对历史文献的怀疑态度自古就有了,后世引申为,尽信书不如不读书。

不过孟子这话也很有意思,我先给大家翻译翻译:

严格意义上说,孟子说的这个书特指《尚书·武成篇》,武成篇说武王伐纣,战争很激烈, 以至于流血漂橹。

孟子就怀疑了, 说武王是仁义之师, 而商纣王如此不得人心,那么武王怎么可能会大开杀戒呢, 而商军和商人又怎么会拼死抵抗, 搞出来个流血漂橹呢?

真实的情况应该是人们箪食壶浆,迎接周军入城才对。

然后孟子给出了结论:仁义之师讨伐不仁义的暴君,咋会流那么多血?

你看, 我们前脚刚刚夸赞孟子独立思考的精神, 后脚就发现,他的本意不过是为了宣扬仁义观点。

属于先设定了一个不能更改的前提,然后去质疑前代历史文献的真实性。

属于另一个版本的教条主义了。

这种著书立说宣传个人主张的做法, 在古代很流行,也很适用,但是对于局外人一样的今天的人们来说, 已经很难再适用了。

所以现代文明体系下的我们,其实在读史这块, 处于一个历史上绝无仅有的最清醒的地步。

灯不拨不亮 ,理不辩不明,我们在阅读历史文献的时候,最应该抱有的一种心态, 不是全盘否定, 也不是全部相信,而是一种姑且如此的心态。在姑且相信的基础上, 一边根据既有的文献去推敲合理的可能, 一边等待新的考古证据来修改这种认知。

比如说夏朝真的存在吗?那我看既然先秦历史文献都记载了这么一个夏朝,说的有鼻子有眼,近年来又有相应的考古发掘证明,商朝之前确实存在一个比较发达的文明,我当然会去姑且相信。

因为我没法提出否定他存在的证据。就像你说它没有文字出土所以不存在一样,本质上也属于一种没有证据的怀疑,没有文字出土, 本身不代表没有文字,也不代表永远不会有文字出土。

那么根据现有文献,姑且相信没有问题吧。

再比如说封神榜, 咱们今天知道它是个神话演绎小说, 纯粹是一种文学作品, 但放在明清时代未必如此,虽然范缜早在南北朝时期就提出了否定神明存在的《灭神论》,但那种说法太超前了,所以其思想流传不动。

如果没有鬼神的存在,那皇帝鬼为天子的合法性又来自哪里?民间百姓烧香拜佛求神问卦的合理性又来自哪里?

所以封神榜放在古代一定是很多人当做历史去看的, 即便是放在今天, 你去农村找几个人采访, 他们也会说妲己是狐妖附体,纣王是得罪了女娲。

但今天的主流已经是无神论的世界。

所以我们知道妲己她就是个肉体凡胎,武王灭商也全是一群凡人搞事业, 最后把当朝国君干掉,自己当了天子。

本质上就是一种王朝兴替。

所以古人的历史文献记载,有些虚假部分,未必全是有意而为之,可能就是受限于认知限制。

比如甲骨文里边记载的动不动就活人祭天,人家整个朝代都是靠这个来维持商王合法性,国家大事全靠祭祀, 就是因为这个原因, 所以我们 从祭祀中发现了关于商王出征以及战果如何的记载。

于是也就发现了商朝周围存在的各种方国势力。

甚至还知道了一个叫妇好的女将,曾经带兵征战沙场。

于是也就推断出商朝女性地位和西周以后的男尊女卑的差别。

你看, 一个时代的社会风气就这么给推断出来了。

更绝的是,从祭祀活动中发现了历代商王的即位顺序, 居然基本和司马迁的《殷本纪》顺序符合,你看, 这么一互相印证,既证明了史记的历史价值,也说明了甲骨文的一些内容的真实性。

咱们家历史文献的最具说服力的地方, 就在于考古发掘总是和历史文献相互印证。比如《史记·西南夷列传》记载汉武帝元封二年(公元前109年),在滇国区域设置益州郡,赐滇王王印,使其继续统领滇民。

然后1956年11月我们就从昆明晋宁区一个古墓里发现了这枚滇王金印。

稳不稳?

回过头来再延伸一下, 既然殷本纪不是胡编乱造的,那么《夏本纪》自然也不是空穴来风,所以世家系列和列传系列一定也有可取之处。

这就是史记的历史价值。

司马迁老爷子在《殷本纪》的最后自己也说了,我是根据《诗经》中的《商颂》来编定契的事迹的,自成汤以来,很多史实材料采自《尚书》和《诗经》。

太史公曰:余以颂次契之事,自成汤以来,采於书诗。

《尚书》姑且还能叫史书,但诗经完全是一种民间故事集,但是一定是假的吗?绝对不是。

就像我今天写日记, 里边写道某年某月某日,大盘狂跌200点,是为股灾,故今晚关灯吃面。千年以后这日记被从地下挖出来, 嗯,没错,那年那月那日,A股出现股灾。好, 这一条表现了千年以前的股民在遇到股灾时候的生活面貌。

能用。

司马迁估计猜到会被后人骂,所以提前把资料来源都给写上了, 你们要骂,也别找我。

已经很厚道了。

这就是为啥史记里边有那么多纰漏的地方, 但仍然被史学家们当做研究历史的一本重要文献的原因。

再说春秋,我们经常说孔子编春秋, 用了大量春秋笔法。其实春秋笔法主要是表现了孔子代表的价值观取向,对于基本的一些事实还是比较尊重。

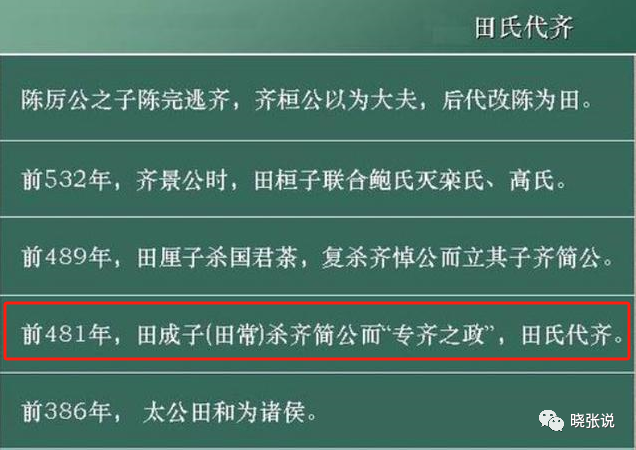

比如《春秋·哀公·哀公十四年》“夏四月,齐陈恒执其君,寘于舒州。”,古代尊重一个人的最好的方式, 就是用他的官号、其次称字,直呼其名是对其的不尊重。

陈桓是田氏代齐的齐氏第八代宗族,当时的官职是齐国相,但他以下犯上,居然杀害国君齐简公,孔子对此异常愤慨,于是原本的“齐相国(陈恒)执其君”改为直呼其名。

这叫微言大义, 但它不影响陈桓弑君的史实。

退一步讲, 大家看同一件历史事件的时候,本身就未必会有相同的价值判断。

孔子有他的道德标准去为历史事件赋予个人评判,但不影响我们后人根据这些历史事件去发掘历史史实。

比如秦始皇修长城, 有人说他好大喜功,滥用民力, 但也有人说他抵御外敌,功在当代。

但没人会去否定秦始皇曾征发民夫修筑长城这件事。

所以从这个角度讲,充满孔子个人情感的《春秋》依旧是一本研究先秦史的重要的历史文献。

再比如, 资治通鉴够牛叉了吧,全书三百多万字,记载了从周威烈王二十三年(公元前403年)到后周世宗显德六年(959年)之间的16朝1362年历史, 但它仍然存在局限性。

因为司马光是个保守派,编《资治通鉴》那会正被王安石打压,对历史上的任何改革行为都非常反感, 因此像战国时期的商鞅、吴起等人的变法,完全是从反面去描写。

再比如陈寿编写的《三国志》,由于此人早年是蜀国官员,蜀灭以后到了北边的西晋继续做官,所以对于老东家刘备的描写非常的正面,因此极大的影响了后世文学创作,明朝的罗贯中同学读了三国志有感,于是写出了三国演义,对刘备进行进一步的美化。

所以你不能把三国演义当成史书去读,也不能完全跟着陈寿的节奏去看三国志。

所以很多历史文献,受限于编辑者个人的情感和理想抱负, 会带有一些主观个人色彩,所以咱们去阅读这些文献的时候, 对于作者的个人情感表达,看一看就行了, 未必要跟着他的节奏走。

所以读史,是要从基础做起,必然要先有一个符合社会主流的价值标准,一个基本正确的价值判断,才能去阅读那些被作者甚至被当朝统治者微操过的史书。

这就是为什么小学没有历史, 初中只简单学习一些基本历史常识,高中再回头继续深化一步学习其中的历史规律和事件的意义。

等到了大学或者读研,如果选择的是历史专业,才会进入真正的历史研究领域,这个时候, 你就从一个历史的阅读者,变成了一个历史的发现者。

换句话说,从用户变成了生产商。

基本功没有练好,就去研究历史底层内涵,很容易走火入魔,这个道理跟武侠小说里修炼武功是一个道理。

我这么一说,大家都能想到在自媒体上比较火的那些历史人物翻案风。

最典型的是凿壁借光,因为匡衡这小子打小虽然爱学习,但学成做官以后却充满争议。

比如说他贪污腐败。

其实关于贪污这个说法也未必就是事实, 大家听我说完就懂了。

汉元帝时期,宦官石显得宠专权, 百官不敢与其争斗,汉成帝即位以后,石显失去靠山,,匡衡与御史大夫甄谭上疏弹劾石显。不曾想这时候跳出来一个司隶校尉王尊却上章弹劾匡衡和甄谭,说这俩人以前对石显阿谀奉承,实在就是一丘之貉。

《汉书·王尊传》:“中书谒者令石显贵幸,专权为奸邪。丞相匡衡、御史大夫张谭皆阿附畏事显,不敢言。”

结果是,汉元帝本来就不喜欢石显,于是石显被弹劾下台,回老家的路上就死了,而愣头青王尊也因为关键时刻掉链子, 被汉元帝贬职为高陵县县令。

匡衡最终倒台,是因为“专地盗土”,也就是他的封地侵占国有土地,被贬为庶人。而扳倒大宦官石显,则是他人生最后的贡献。

所以小学生要看匡衡凿壁偷光,目的是学习那种刻苦学习的精神,至于他扳倒石显、侵占国有土地的事,是另外一个维度的事情。

所以三字经放在小学生那里,是必背科目,但是放在成人眼里,它就成了“封建糟粕”。

现在的自媒体放着这个大事件不去讲,单单把王尊弹劾匡衡阿谀宦官、以及侵占国土拎出来,继而把匡衡推上被历史误解的人物首席,本质上还是为了哗众取宠,博人眼球。

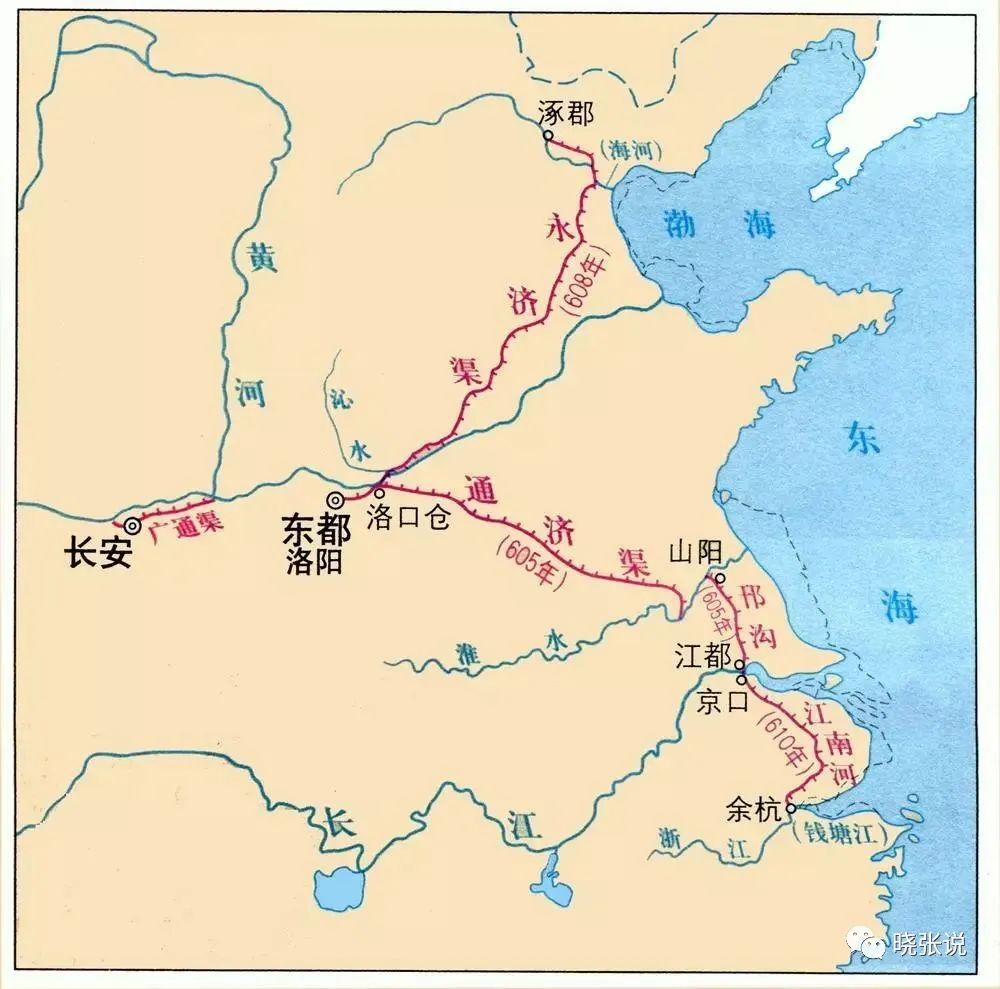

类似的还有为隋炀帝翻案,把他反向定义为一代历史明君,搞科举、挖大运河嘛。

但是要知道,历史书里本来就是这样去评价隋炀帝的啊。文科生对此应该都不陌生,在隋炀帝的课程里,我们的评价就是功过两说:

功在于修筑大运河,沟通南北经济,完善科举,打开庶族晋升通道,打破士族对政权的垄断,扩大了统治基础,加强了皇权统治。

过在于好大喜功,极尽奢华,浪费民力物力。

本来你想,隋炀帝开凿大运河,主观目的是什么?是为了造福后人吗?明明就是为了出去游玩方便,以及向长安运输他享受所需要的物资的吧。

这点争议,在专业的历史研究者眼里, 就好比两小儿辩日一样“单纯可爱”。

况且,不论是修长城, 还是开凿大运河,付出最大牺牲的,永远是底层老百姓,论功,底层人民群众是首功,这就叫人民群众是历史的创造者。

历史翻案,吵来吵去, 最后就从一开始的探讨,变成了历史虚无主义,普通人一看,哇,隋炀帝原来这么英明神武,传了千年的史书居然去抹黑人家,然后就没人在相信历史文献了。

一个历史人物或者事件,往往是带着多面性的,他的行为,要放在当代和后代、以及主观和客观多个角度去评价,始皇帝修长城,汉武帝反击匈奴,黄巾军起义、衣冠南渡、五胡乱华都是这样的。

大唐开疆拓土,战争频繁,为了维持边疆控制,于是设置了军镇,演化成藩镇制度,最后导致安史之乱, 安史之乱导致大唐衰落,形成藩镇割据,最后唐亡,继而导致北宋重文轻武,然后军力衰弱, 积贫积弱,于是游牧民族放飞自我,金人、蒙古人 纷纷南下,入主中原,到朱元璋才重新完成汉人的翻身做主。

所以,大唐开疆拓土,错了吗?

发表评论