宗

旨

陶冶国民情操

感受家国情怀

践行忠孝仁义

弘扬传统文化

品味社会各态

谈天说地论人

着眼凡尘俗事

回顾真实历史

从历史典籍中

看江西填湖广

"江西填湖广"乃中国历史上首次大规模的移民行动,其起始时间可追溯至元末明初。

因连年战乱,湘鄂地区遭受严重破坏,田园荒芜,人烟稀少。为了稳定新政权并促进经济发展,朱元璋采纳了郑州知府苏琦提出的“垦田以实中原”的策略,并认同了户部郎中刘九皋关于“古狭乡之民,听迁之宽乡,欲地无遗利,人无失业”的建议。因此,他下令让那些人多地少的狭乡民众,全家迁移到人少地多的宽乡地区去开垦田地,以期达到土地充分利用、人民安居乐业的目的。

在洪武初年至永乐十五年的半个世纪间,明朝政府精心策划并实施了八次大规模的人口迁移,主要将江西的居民迁移至湘鄂地区。鉴于人们对于故土的深厚情感与依赖,许多家庭并不愿意离开他们熟悉的生活环境。为了平衡这一矛盾,政府制定了"两丁抽一"、"三丁抽二"的政策,即若家中有两兄弟,则需迁移一人;若有三兄弟,则需迁移两人;对于已有妻室子女的家庭,则需全家迁移。同时,政府还出台了"插标占地"的措施,以进一步推动这一移民计划的实施。

江西移民主要源自饶州、南昌、吉安、九江四府,即现今的南昌、丰城、九江、德安、景德镇、乐平、鄱阳、吉安、泰和等市县。其中,吉安、南昌两府的移民人数最多,移民人数占据湖广地区移民人数总人数的75%以上。这些移民主要以屯垦务农为生。因此,有“居楚之家,多豫章籍”之说。当时,湖北和湖南同属湖广行省,因此历史上称之为“江西填湖广”。

一个"填"字,生动且形象地描绘了迁徙之路的艰难险阻,其内涵深刻且引人深思。

01

从历史典籍中看江西如何“填”湖广

赣北地区的移民主要流向湘北地区,而赣南的移民则广泛分布于湘南各地。在江西移民的分布情况中,湘赣边界和湘中地区是移民最为集中的区域。

在长沙地区移民氏族中,有88%至100%的比例源自江西地区。

据民国《醴陵县志·政治志》之《汪辉祖淑厚脱难录》记载:“历朝鼎革,荼毒生灵,惟元明之际为惨,湘潭土著仅存数户,后之人多自豫章来。”

据 1935 年谭日峰《湘乡史地常识》记载,"试查各姓族谱,其先祖多数由江西迁来,土著尚有一部,但人口不甚发达"。

《上海图书馆馆藏家谱提要》记载显示,上海图书馆所藏的365套湘潭族谱中,绝大多数族谱均表明其族群在元末明初时期自江西迁移至湘潭。

如乾隆六十年修湘潭《颜氏族谱》序云:“吾族应才祖于洪武六年(1373)由江右来楚,落籍潭邑之黄泥铺,卜宅兴隆井之南家焉”

道光十六年湘潭冯绍治撰《中湘油麻岭冯氏一修谱·北公房一修序》云“我一派祖光南、光北公系本冯城,来自江右。盖南昌之丰城人也。……明洪武初年二公客游南楚,卜居潭邑,相宅白石港之田心塅,复筑室下湾家焉。”

02

湘潭如此,湘潭之外亦然。

《明太祖实录》记载了常德府武陵诸县民众上书朝廷,因“土旷人稀,耕种者少,荒芜者多”,要求朝廷从江西“迁贫民开种”。明太祖龙颜大悦,下令户部派遣官员至江西,负责组织移民迁徙湖南常德武陵诸县:

(洪武三十年)常德府武陵县民言,武陵等十县自丙申兵兴,人民逃散虽或复业,而土旷人稀,耕种者少,荒芜者多。临近江西州县多有无田失业之人,乞救江西量迁贫民开种,庶农尽其力,地尽其利。上悦其言,命户部遣官于江西,分丁多人民及无产业者,于其地耕种。

根据《中国移民史》的统计数据,在洪武年间,常德府的总人口中,移民入籍的人口比例占据了大约64%。这一数据为我们揭示了当时常德府人口构成的重要特征。

常宁《厚雅田王氏谱》记载了江西移民安身立命的艰苦:湖以南,丁洪武杀运,扫境空虚矣!我肇祖随蚁赴之众,竖标杆为记。划一亩之丘,挫棘楚,芟蒿夢,禳除厉魔,挺貔豹,奠定其家室,以繁育共子孙。

根据以上谱牒的记载,可以清晰地看出元末明初这一重要历史时期在众多家族的历史记忆中留下了深刻的印记。许多族谱甚至详细记载了具体的迁徙年份,这为我们了解和研究这一时期的历史提供了宝贵的资料。

移民所选择的目的地的地理位置和社会环境,对其生活和发展具有深远的影响。与江西相邻的茶陵、醴陵、平江等地,因地理位置优越和社会环境适宜,成为了江西移民进入湖南的重要中转站。湘潭地区,自元明时期至清代前期五口通商之前,一直是长沙府的经济重心,其水陆交通便捷,经济发展繁荣,因此吸引了大量江西移民前来定居和发展。

03

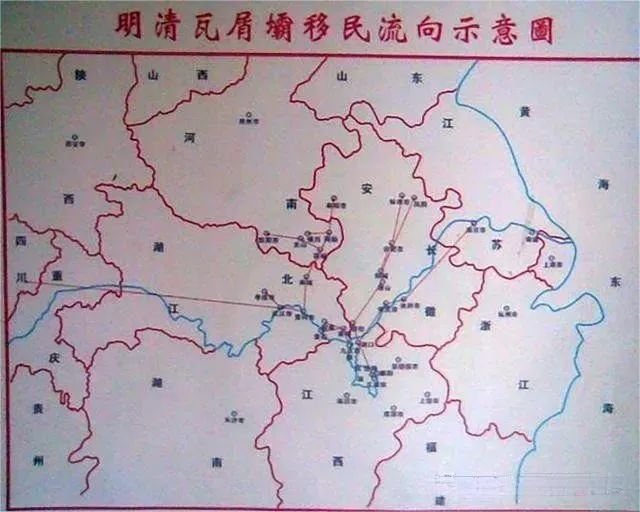

条条道路通湖广,迁徙路线怎么走?

移民入湘以陆路为主要通道。在湘东与赣西之间,存在着一系列海拔超过千米的山脉,包括幕阜山、九岭山、武功山和万洋山等,这些山脉是湘江与赣江的自然分水岭。在这些山地之间,形成了一系列长廊断陷谷地,这些谷地成为了赣、粤、闽、浙等省份移民进入湖南的主要交通要道。

自我太祖以来,五代未分,我等在江西,人民广众,谷米贵如珍珠。今离江西半载,到此插得地方,未曾清楚。曰叔曰弟,我子即汝子,同心协力,立清界抵,报上登籍,安家立业,不枉前程,方可落心。

彭氏家族迁移路线系由泰和启程,循赣江顺流而下,途径吉安府,最终抵达临江府。在此过程中,移民需在临江府官署领取迁徙票据,明确其安置地点。随后,他们再度启程,乘船经过袁州府,抵达湘赣交界处的彤关。此后,他们转由湘江前往长沙,在长沙弃舟后,改为陆路行进,晓行夜宿,历经二十余日的艰辛跋涉,最终到达预定的安置地点。

经过长途跋涉,年长者选择入住客栈,而青壮年则选择露天而宿。抵达约冲之后,第三天便开始着手建造房屋。经过短短十日的努力,他们便成功“入住新居”。虽然房屋简陋,但足以提供暂时的栖身之所。随后,他们依照当地的规定,办理了“立清界抵,报上登籍”的手续。一家人团结一心,共同开始了在异乡的创业之路。

经过分析,我们可以得出结论,吉安府移民迁徙至湖南的路线,与彭氏家族的迁徙路线应大致相同。

这段记载蕴含了丰富的信息内涵:

第一,洪武二年(1369年)前后,彭氏家族在“从江西填湖广”的过程中,偶然与“江湾一队”相遇。这一事件不仅揭示了当时移民规模庞大,亦显示出参与迁移的人数众多。这一历史事件对于研究当时的社会变迁和人口分布具有重要的参考价值。

第二,彭氏家族是以家族为单位进行迁徙,包括父子、兄弟、叔侄等成员,共计22人,举族迁徙,他们将共同面对未来的挑战和机遇。

第三、在迁徙的整个过程中,参与者必须严格遵守规定,沿途需逐一登记身份,确保身份的真实性。抵达湖广安置地后,还需划定居住区域,并向官府上报并登记户籍,确保整个过程的严谨和有序。在整个迁徙过程中,参与者必须完全服从官府的管理和指挥,不得擅自越界或违反规定。

彭氏家族的迁徙,仅是“江西填湖广”这一浩荡移民潮流中的一部分。通过观察这一局部现象,我们可以洞察整体趋势。如同彭氏家族一般,无数的“乐翁公”携家带口,义无反顾地踏上了前往湖广的征程。他们以坚韧不拔的精神,远离故土,投身于广袤肥沃的三湘大地。这些来自江西的勤劳移民,与三湘大地的丰饶土地相结合,共同铸就了“湖广熟,天下足”的辉煌成就。

“江西填湖广”是一段沉重的移民历史,也是一部壮烈的史诗,它描绘了人类面对生存挑战时的坚韧与毅力。

END

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

发表评论