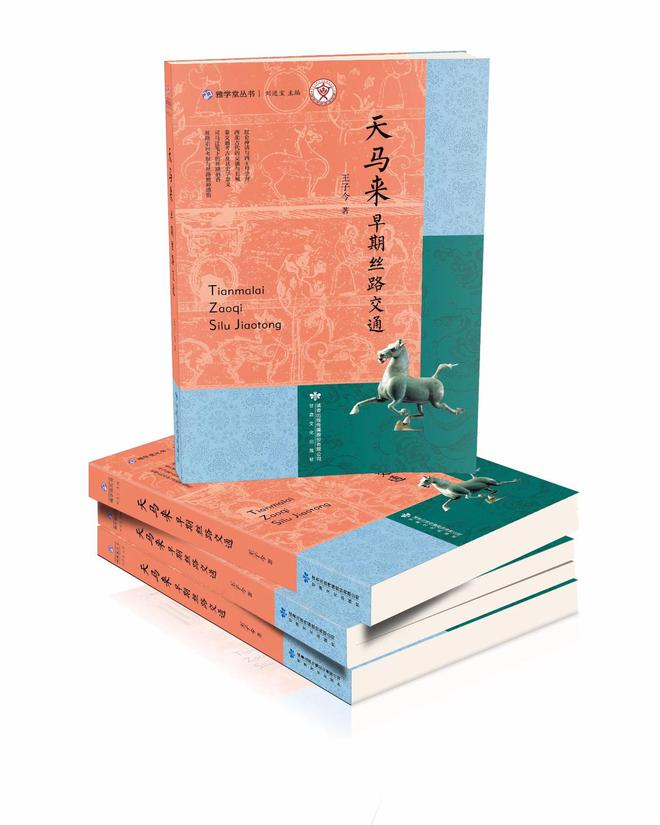

近日,著名秦汉史专家王子今所著的《天马来:早期丝路交通》由甘肃文化出版社出版。

本书为“雅学堂丛书”之一,收录了作者数十年来研究先秦至汉代西北草原丝路交通史的学术短文18篇、书评13篇、书序5篇,包括《西北方向的“轩辕国”“轩辕之丘”“轩辕之台”》《秦交通考古及其史学意义》《司马迁笔下的丝路酒香》等文,内容兼及丝绸之路的民族关系史和文化交流史。自汉武帝时期以来,“天马”逐渐成为丝绸之路交通史主流动向的文化符号,受到学者广泛关注,作者以交通考古为主线,展现了早期丝绸之路对开拓东西交通、促进东西方文化交流,以及推动中华文明发展等作出的突出贡献。

作者简介

王子今,中国人民大学国学院教授,西北大学中华民族史研究中心(铸牢中华民族共同体意识研究基地)教授,博士生导师,中国秦汉史研究会顾问。出版《秦汉交通史稿》《史记的文化发掘:中国早期史学的人类学探索》《秦汉区域文化研究》《睡虎地秦简〈日书〉甲种疏证》《古史性别研究丛稿》《秦汉时期生态环境研究》《秦汉边疆与民族问题》《秦汉称谓研究》《秦汉交通史新识》等学术专著40余部。

文丨奔流新闻记者 刘小雷

精彩书摘

《天马来:早期丝路交通》前言(节选)

考察丝绸之路史,不能不特别关注中原西北方向的文化交流通道。汉代镜铭有所谓“宜西北万里富昌长乐”文字,或许体现了西北方向的“万里”行旅与当时社会经济生活和文化生活富有积极意义的关联(周新:《论鄂城汉镜铭文“宜西北万里”》,《南都学坛》2018年1期)。

人们都会注意到,自汉武帝时代起,这条通道的文化作用,因具有神异特性的“天马”得到突出的历史显现。“天马”,成为体现汉代东西交通史主流动向的文化符号。这也是这本随笔集借用“天马”为书题的缘由。

1.西方“马匹进入新疆”与周穆王“八骏”西行

中原面对西北方向,后来被称作“丝绸之路”的经济与文化交流通道,其实在张骞之前已经开通。远古时代的中西文化交流,从早期陶器、青铜器的器型和纹饰已经可以发现有关迹象。西域地方海贝的流入和美玉的输出,都是早期交通联系之空间幅面超出人们想象的非常典型的事例。原产于西亚和中亚的一些畜产,亦可能经由西域地方传入中土。

严文明先生曾经总结新疆青铜时代以后的历史文化演进。他说:“早先是西方的青铜文化带着小麦、绵羊和冶金技术。不久又赶着马匹进入新疆,而且继续东进传入甘肃等地;东方甘肃等地的粟和彩陶技术也传入新疆,甚至远播中亚。这种交互传播的情况后来发展为著名的丝绸之路。”(严文明:《〈新疆的青铜时代和早期铁器时代文化〉序一》,韩建业:《新疆的青铜时代和早期铁器时代文化》,第1页)

中原人通过“西戎”实现了这样的往来。有学者指出:“‘西戎’与新疆、中亚、南亚之间,相隔遥远”,“‘西戎’与西方的贸易等等交往,或许是通过匈奴、羌、月氏那样的人群为‘中介’而进行”(史党社:《从考古发现谈前丝路的一些问题》,《秦始皇帝陵博物院》2014年〔总4辑〕,陕西人民出版社2014年9月版,第295页)。《左传·昭公十二年》记述周穆王“周行天下”事。出于汲冢的《竹书纪年》也有关于周穆王西征的记载。今本《竹书纪年》卷下写道:“十七年,王西征昆仑丘,见西王母。”同条又可见“其年,西王母来朝,宾于昭宫”。此前则《竹书纪年》卷上记载:“(帝舜有虞氏)九年,西王母来朝。”梁沈约注:“西王母之来朝,献白环玉玦。”明胡应麟《少室山房笔丛》卷一七《三坟补逸上》:“虞九年,西王母来朝。沈约注:‘西王母来朝,贡白环玉玦。’西王母已见于此,不始周穆也。以余考之,盖亦外国之君,若上文渠捜、僬侥及下息慎、玄都类耳。《穆天子传》所交外国之君甚众,不止一西王母。”司马迁在《史记》卷五《秦本纪》写道:“造父以善御幸于周缪王,得骥、温骊、骅駵、騄耳之驷,西巡狩,乐而忘归。”《史记》卷四三《赵世家》也记述:“缪王使造父御,西巡狩,见西王母,乐之忘归。”与《竹书纪年》同出于汲冢的《穆天子传》记载周穆王“命驾八骏之乘”,“造父为御”,“驰驱千里”(《太平御览》卷八九六引《穆天子传》),以及“天子西征”,“至于西王母之邦”,“天子觞西王母于瑶池之上,西王母为天子谣”等事迹,都可以理解为早期中西交通的映象。

在阿尔泰地区发现的公元前5世纪的贵族墓中曾经出土中国丝织品。巴泽雷克5号墓出土了有凤凰图案的刺绣和当地独一无二的四轮马车。车辆的形制和刺绣的风格,都表明来自中国。在这一地区公元前4世纪至前3世纪的墓葬中,还出土了有典型关中文化风格的秦式铜镜(〔苏〕C.H.鲁金科:《论中国与阿尔泰部落的古代关系》,《考古学报》1957年2期)。许多古希腊雕塑和陶器彩绘人像表现出所着衣服细薄透明,因而有人推测公元前5世纪中国丝绸已经为希腊上层社会所喜好。

应当在西方人群“赶着马匹进入新疆,而且继续东进传入甘肃等地”之后,周穆王西行以“八骏”“驰驱千里”,实现了中原文化向西的传布。

我们或许可以将发生这些历史文化现象的阶段称为丝路史的前张骞时代(王子今:《前张骞的丝绸之路与西域史的匈奴时代》,《甘肃社会科学》2015年2期)。

2.“天马徕,从西极,涉流沙,经万里”

《史记》卷二四《乐书》记载,汉武帝得到西域宝马,曾经兴致勃勃地为“天马来”自作歌诗,欢呼这一盛事。当时受到汲黯的批评:“凡王者作乐,上以承祖宗,下以化兆民。今陛下得马,诗以为歌,协于宗庙,先帝百姓岂能知其音邪?”汉武帝歌唱“天马”的歌诗,《汉书》卷六《武帝纪》称《天马之歌》《西极天马之歌》。《史记》卷二四《乐书》写道:“(汉武帝)尝得神马渥洼水中,复次以为《太一之歌》。歌曲曰:‘太一贡兮天马下,沾赤汗兮沫流赭。骋容与兮跇万里,今安匹兮龙为友。’后伐大宛得千里马,马名蒲梢,次作以为歌。歌诗曰:‘天马来兮从西极,经万里兮归有德。承灵威兮降外国,涉流沙兮四夷服。’”

据《汉书》卷二二《礼乐志》记载,后者辞句为:“天马徕,从西极,涉流沙,九夷服。天马徕,出泉水,虎脊两,化若鬼。天马徕,历无草,径千里,循东道。天马徕,执徐时,将摇举,谁与期?天马徕,开远门,竦予身,逝昆仑。天马徕,龙之媒,游阊阖,观玉台。太初四年诛宛王获宛马作。”其中“天马徕,从西极,涉流沙”“历无草,径千里,循东道”等文句,显示“天马”可以作为远域文化交往之象征的意义(王子今:《张骞事迹与天马象征》,《学习时报》2001年9月17日)。

3.“天马”来路的三个空间层次

《史记》卷二四《乐书》记载:“(汉武帝)尝得神马渥洼水中,复次以为《太一之歌》。……后伐大宛得千里马,马名蒲梢,次作以为歌。”《史记》卷一二三《大宛列传》则写道:“初,天子发书《易》,云‘神马当从西北来’。得乌孙马好,名曰‘天马’。及得大宛汗血马,益壮,更名乌孙马曰‘西极’,名大宛马曰‘天马’云。”汉武帝时代在“西北”方向寻求“神马”,曾经有三种出自不同方位的良马先后被称作“天马”。起初“得神马渥洼水中”,裴骃《集解》引录李斐的解释:“南阳新野有暴利长,当武帝时遭刑,屯田燉煌界。人数于此水旁见群野马中有奇异者,与凡马异,来饮此水旁。利长先为土人持勒靽于水旁,后马玩习久之,代土人持勒靽,收得其马,献之。欲神异此马,云从水中出。”说屯田敦煌的中原戍人发现当地野马形态资质有与内地马种不同的“奇异者”,捕收献上,被称作“神马”“天马”。随后汉武帝接受张骞出使乌孙之后乌孙王所献良马,命名为“天马”。后来又得到更为骠壮健美的大宛国“汗血马”,于是把乌孙马改称为“西极”,将大宛马称为“天马”。

据谭其骧主编《中国历史地图集》第2册标示,渥洼水在今甘肃敦煌西南。乌孙国中心赤谷城在今吉尔吉斯斯坦伊什提克,大宛国中心贵山城在今乌兹别克斯坦卡散赛。“天马”所来的三处空间方位,逐次而西。看来,当时人“天马”追求来自神秘文化信仰的理念基础,即所谓“神马当从西北来”之“西北”,是有越来越遥远的变化的。湖北鄂城出土铜镜铭文有“宜西北万里”字样,所体现的文化倾向正与“天马”追求的方向与行程相符。

元封三年(前108),汉王朝出军击破受匈奴控制的楼兰和车师。此后,又以和亲方式巩固了和乌孙的联系。太初元年(前104)和太初三年(前102),为了打破匈奴对大宛的控制并取得优良马种“汗血马”,汉武帝又派遣贰师将军李广利率军两次西征,扩大了汉王朝在西域地区的影响。“天子好宛马,使者相望于道。诸使外国一辈大者数百,少者百余人,人所赍操大放博望侯时。其后益习而衰少焉。汉率一岁中使多者十余,少者五六辈,远者八九岁,近者数岁而反。”(《史记》卷一二三《大宛列传》)可见对“宛马”这种定名“天马”的优良马种的需求,数量相当可观。频繁派出的使团均以满足“天子好宛马”意向为外交主题。“及天马多,外国使来众,则离宫别观旁尽种蒲萄、苜蓿极望。”《索隐述赞》:“大宛之迹,元因博望。始究河源,旋窥海上。条枝西入,天马内向。葱岭无尘,盐池息浪。旷哉绝域,往往亭障。”所谓“天马内向”,曾经成为体现丝绸之路交通繁荣的文化风景。

发表评论