新旧社会更替之际,知识分子需重新寻找自己的位置。前一次辛亥革命,吕思勉定下的志业是:不入政界,决意治史;四十年后,他一时找不到自己的位置在哪里。

一

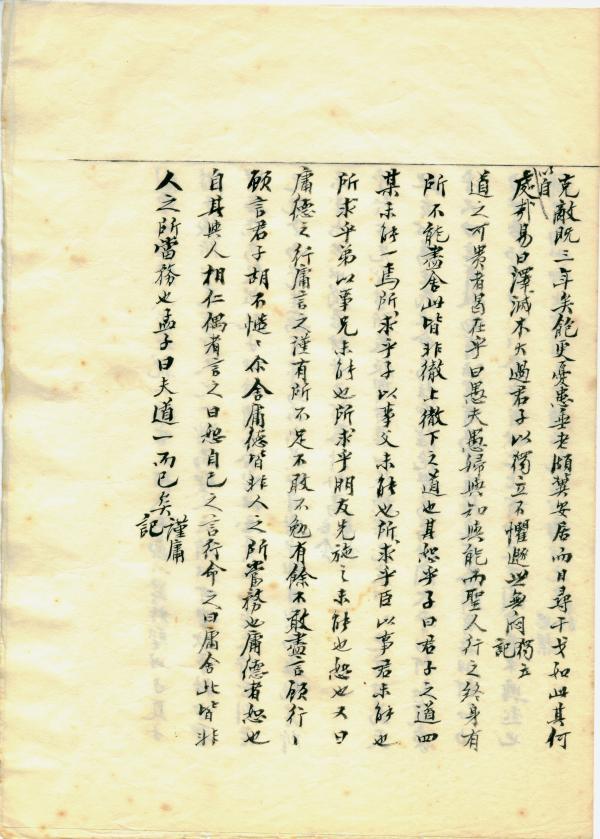

一九四九年一月一日,吕思勉在日记本上写下了“独立记”三个字。新年伊始,给日记取个新名称,再写上一段小序,这是他从十七岁起养成的老习惯。这一年的日记取名为“独立记”,小序极短,仅五十个字:

克敌既三年矣,饱更忧患,垂老颇冀安居,而日寻干戈如此,其何以自处哉!《易》曰:泽灭木,大过。君子以独立不惧,遁世无闷。独立记。[1]

克敌三年,那是从抗战胜利之年算起的。三年前,即一九四五年的八月,日本天皇发表《终战诏书》,宣布无条件投降。抗战胜利,终于迎来了国家重建的一天。抗战固然不易,建国或许更难,这是当时萦绕在吕思勉心头上的大问题。其实,建国之难,也不是吕思勉一人有此忧心。吕思勉的好友叶圣陶在此年八月十日的日记中也写道:“日本虽败,而我国非即胜利。庶政皆不上轨道,从政者无求治之心,百端待理,而无术以应之。去长治久安,民生康乐,为期固甚远也。”[2]

《独立记》

尽管有此忧民之忧,吕思勉还是异常的兴奋。自日本宣告投降之后的三个多月里,他一口气写了《抗战的总检讨和今后的方针》、《战后中国经济的出路》、《战后中国之民食问题》、《对于时局的误解》、《怎样将平均地权和改良农事同时解决》、《因整理土地推论到住的问题》、《论新闻自由与说服异己》、《中国的生命线与世界和平》、《抗战何以能胜 建国如何可成》、《如何培养和使用人才》、《胜利年大事记》等时论文章。四十年前,当辛亥革命事起,吕思勉也曾异常兴奋,在政界与学界间彷徨了数年。然最终他自忖不能做官,又看不惯当时的政党作风,决意以教书治学为业。不做官“非谓人不当自效于当世”,只是反感流俗把做官当“啖饭之途径”;他自期“与其趋事赴功,宁以言论自见”。[3]所谓“庶几竭吾才,靖献思利济。”上述时论文章,都是他为抗战胜利后重建国家的建言献策。这时候,他的《两晋南北朝史》还未脱稿。《两晋南北朝史》始写于抗战年代,当时光华大学停办,吕思勉回到常州故里,在郊外游击区的一所中学里任教。那是他一生最艰难的时期,薪金微薄,物价飞涨,《两晋南北朝史》的撰写,全凭开明书店预支稿费才得以继续。为了能按期缴稿,他订有严格的写作计划,每日要定稿两千字。这是一部专业性很强的学术著作,每天定稿两千字是要花时间和功夫的。然而,此时的吕思勉,看得现实的建国问题,远比他写《两晋南北朝史》来得重要、迫切。他将《两晋南北朝史》的写作暂搁一边,把多年来郁结于心头的对重新建国的愿景、规划,一一倾诉在稿纸上。

《抗战的总检讨和今后的方针》

四个月前,他刚刚读过《延安十年》和《中国解放区见闻》两本小书,并写了一篇《两种关于延安的书籍》短文。他在文中写道:延安的经济政策将“没收地主的土地配给贫民的政策,变为减租减息了;而且还保证地主收到既减成之后的田租,明定债务人必须付出法定的利息;鼓励私人企业;欢迎边区以外及外国人的投资。扶助自由贸易。”政治上,延安也未“建立苏联式的无产阶级专政,在他们的政府里,有地主,有商业资本家,有小资产阶级。”人们大可不必“一闻共产党之名,即惶若洪水之将至”。他写道:最困难的西安事变,国共两党都能够合作解决,这是一个奇迹,也是一个基础。“恃此基础,……抗战将因此而得胜,即建国亦将恃此而有成。”[4]此时,他对胜利后的国家重建充满着信心。及政治协商会议召开,他内心“又渴望其成,且以为议必可成。”政治协商会议如能有成,那么“两党尽可在议会中作斗争,而不必再诉诸兵力也。”[5]然而,后来慢慢展开的时局演变,还是轶出了他的祈望。

二

一九五一年,吕思勉任教的上海私立光华大学即将走到了她的终点。这一年的八月,教育部决定在上海设立一所学科齐全的高水平的师范大学,这就是今日的华东师范大学,而光华大学的最终归宿,则是并入新建立的华师大。六七月间,光华大学最后一届的学生行将毕业,而校长廖茂如适在国外,校董会任命在光华任教最久的吕思勉代理校长。他在学生的毕业证书上签字盖章,在送走最后一批毕业生的同时,也为自己在光华的任教画上了句号。光华大学创办于一九二五年,吕思勉于次年进校任教,一教就是二十六年,几乎与光华大学同始终;光华并入华东师大,吕思勉也随学校一同进入了华东师大。

吕思勉在光华教授过的课程很多,有中国通史、中国近百年史、中国文化史、中国社会史、文字学、中国政治思想史、中国历史研究法、《史通》选读、《文史通义》研究、《史记》《汉书》研究等。光华是所私立大学,校方聘任的教师少且精,有时也会因教员的变动而使一些必要的课程难以开设。如果是国文、历史类的课程,校方往往会请吕思勉来帮忙。光华文学院长童伯章教授的是文字学课,童氏去世后,学校便请吕思勉接任此课。入华东师大前,吕思勉每周还有三课时的中国近代史和三课时的文字学。光华并入华师大,光华的课程却不能融入华师大,这位一生以教书为业的老教授一时没有了方向。新建的华东师大虽设有历史系和中文系,但对于吕思勉这样“老派”的学者,似乎已是可有可无。领导对他的工作做了这样的安排:“希望能留校作研究工作,可进行关于教材及史料的研究工作,但不宜教课,因教学方法很差,教课时无重点,不能听取同学反映,故教学效果不好。”末了还用括号加了一句:“据了介(解)目前复旦历史系正准备聘他去做研究工作。”[6]言外之意,似乎复旦若来要人,随时可以调去。

吕思勉(右二)与华东师范大学历史系的同事吴泽(右一)、陈旭麓(右四)等座谈,一九五二年摄于华东师范大学历史系办公室。

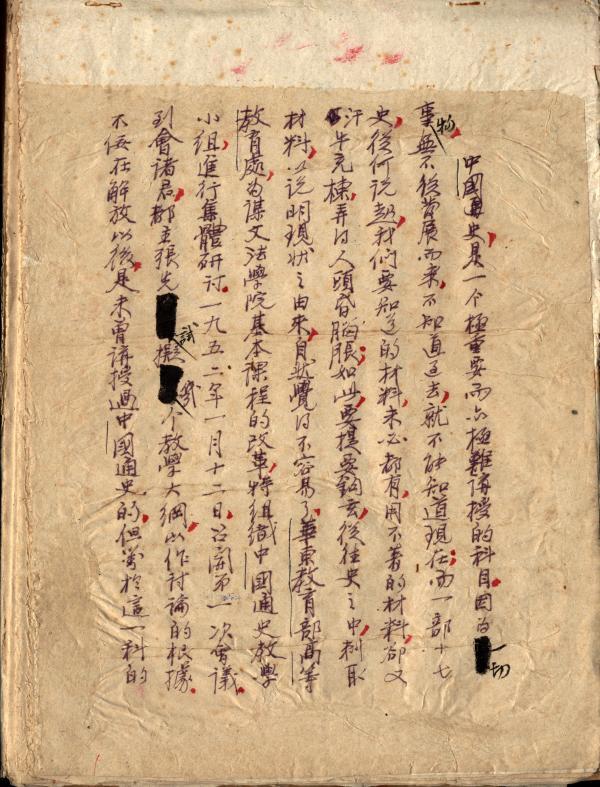

吕思勉很想继续讲授中国通史课。他一生写过两部中国通史,写过的初中、高中的中国通史教科书也有六七种;二十多年来,也一直给光华学生讲授通史课,讲授中国通史,应是他的本行。在当时的华东师大历史系,中国通史的授课是分段由几位老师分担的。系领导让他承担的是中国通史中西晋、东晋、十六国及五代十国等时段的教学工作。这种授课上的分工,不知出于怎样的教学理念?教过中国通史的人都知道,这几个历史时段,分裂割据,头绪纷纭,且无精彩故事可叙,是中国通史最难讲的地方。不过,吕思勉对此毫无怨言。他认认真真地拟写了“拟中国通史教学大纲”、“魏晋南北朝史教学提纲”和“中国通史晋朝部分的教学大纲”等几份备课材料。当年授课的教学大纲,是要交领导审阅的。在吕思勉遗存的文稿中,我们还能找到当年系领导对这份教学大纲所写的意见书。意见书共有三页,列有十三点意见,其中写道:(吕思勉)说“在古代,国与家是差不多的东西,都不过是一个氏族的说法。(这)和马列主义的国家学说,似未能符合”;“东晋孙恩、卢循的起兵,似宜从阶级斗争上来看,(说)‘其众残杀颇甚……其首领亦不能禁止也’,似未能从农民立场来看问题”;说“玄学之蔽,乃在新莽改革失败之后,不复敢言社会革命。社会革命系指无产阶级的革命,用在叙述古代历史时,似有未合”等等。[7]当年大学的历史教学,不用阶级斗争的观点,领导自然不会同意,学生那里也是通不过的。单位对吕思勉教学工作的评语是:“在教学方面,除了提供些史事资料外,立场观点完全是错误的,直到解放后,仍然是用旧的一套东西教学,所以就得不到学生的满意。”[8]学生不满意,这也是实情。其时,有学生当面对吕先生说“你已经无作用可以回家去了”。中国通史课是讲不下去了,系里安排他讲“历史文选”课。为此,吕思勉又专门编了一本“史籍选读”的讲稿。“史籍选读”课每周四小时,他自言:“课尚不忙,惟学生国文程度太低,甚为难教耳。”[9]稍后,他想给毕业班的同学开设了一门“中国史籍读法”课,以讲座的方式给学生讲点史籍阅读的入门知识。一九五四年的春夏间,“中国史籍读法”开始上课,但仅讲授了几次,他便病倒了。在家养病,他便将要讲的内容写成《中国史籍读法》讲义。这是他最后写成的一篇讲稿,也是他最后讲授的一门课。这时,他已七十一岁。离他一九Ο五年第一次执教于常州溪山学堂,已整整五十年了。

三

课堂教学没了方向,同样没有方向的还有他的学术研究和写作。

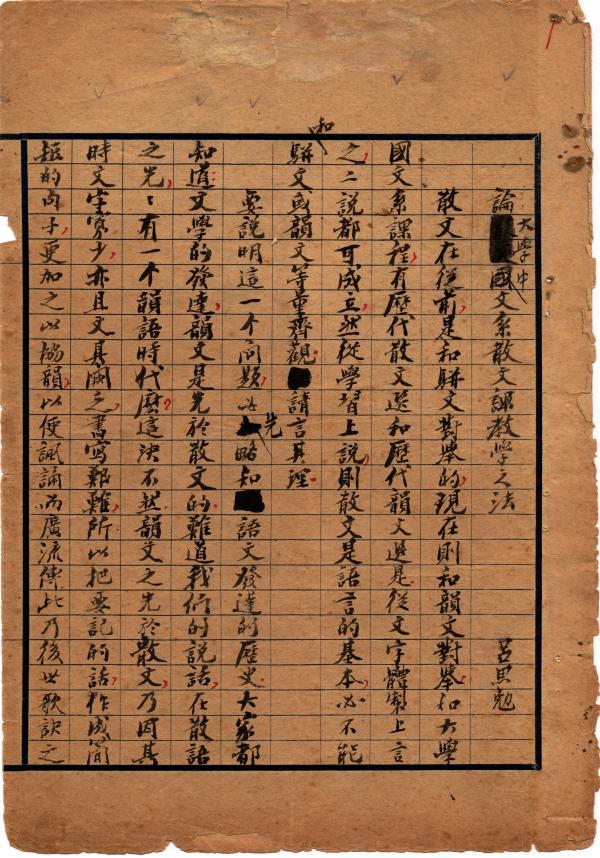

一九五一年初,吕思勉撰写了《论大学国文系散文教学方法》、《中国史的分期》二篇文章。写好的文章寄于何种期刊呢?他一时有种从未有过的踌躇。四月八日,他写信给光华大学的老同事胡嘉,询问何处可以刊出这二篇文章,他在信中写道:“弟体尚顽健,惟受各方面打击,此一年来生活殊困。近拟作文两篇,一论国文教学之法,一论国史分期,未知尊处有发表之地不,便乞示及……。”几天以后,他收到胡嘉的复信:“论国文教学之法及论国史分期,此间亦无适当刊物可以介绍”。[10]写好的文章无处可以发表,这是吕思勉从未遇到的事,他不相信这是事实。十月十九日,他再次誊抄了《论大学国文系散文教学方法》,将它投寄到天津的《语文教学》。次年一月二十九日,天津《语文教学》寄来了退稿信,杂志编辑在信中说明的退稿理由是:“大作过专门,与教学关系小。希望多多写帮助教学的文章!”[11]时隔三个月的这封退稿信,大概未让吕思勉感到意外。因为在一周前,他已经给好友王伯祥写了一封信,告诉他《隋唐五代史》尚在写作之中,但“断代史的写作决意截至五代为止”。[12]

《论大学国文系散文教学之法》

《隋唐五代史》是吕思勉“国史长编”计划中的第四部。大约自三十年代中期起,吕思勉制定了一个长期的写作计划,总结自己对中国古代史的研究成果,以个人之力,分六卷(即先秦史、秦汉史、两晋南北朝史、隋唐五代史、宋辽金元史、明清史)撰写“国史长编”。此项计划的《先秦史》、《秦汉史》和《两晋南北朝史》先后于一九四一、四七、四八年出版了。新旧更替之时,他正在撰写《隋唐五代史》。与《两晋南北朝史》一样,此书也是一边撰写,一边交开明书店校稿,故王伯祥的日记中常有“诚之续稿二章寄到”、“续稿一批寄到”等记录。[13]同样,此书也由开明书店预支了稿酬。在那米珠薪桂的年月,开明预支的稿酬无疑纾缓了吕思勉的生活困难。但是,另一个难题则是开明书店和王伯祥无法解决的,那就是《隋唐五代史》能否出版。一方面是多次领取了开明预支的稿酬,另一方面是所写的这部书不能出版,这让吕思勉颇感为难。《隋唐五代史》尚且如此,后续的几部“国史长编”如何还能继续呢?一九五一年七月十六日,王伯祥在日记中写道:“复诚之,劝一意完成此断代诸史,送续稿报酬二百七万又七十元汇去(稿费前较薄,今争加三分之一)。”[14]信中所谓“劝一意完成此断代诸史”云云,显然,吕思勉对“国史长编”是否该继续撰写下去的犹豫,已非一日。虽然增加了预支的报酬,至一九五二年初,吕思勉还是决定断代史的撰写,到《隋唐五代史》而截止。

《隋唐五代史》是吕思勉所写的最后一部断代史,也是他写得最慢的一部书,这也出乎他自己的意料。书稿还未完稿,出版已不可能。华东师大领导听说此事,便与吕思勉商量,能否将书稿借来抄录一部,放在学校里用作教学参考。一九五三年五月二十一日,吕思勉写信给王伯祥云:“隋唐五代史承督促而久未脱稿,殊觉慊然。现正努力从事,年内必当写完,以了此一案。(当时亦未忆及写得如此之慢,)此书初写时以为必可付印,故自己未曾留稿,现闻虽可写完,未必能再付印。此间历史系中人拟恳尊处将稿寄下,顾人钞写一分,写毕元稿当郑重寄还,属弟商诸尊处,未知此事可行否?”[15]

吕思勉的性格是乐观的,凡事都从好的一面着想;他的思想不保守,也愿意跟上时代的步伐。五十年代初,他一直参加上海史学会的活动,非常关心史学界的研究动态。他曾写信给杨宽,询问史学界有关中国历史分期问题的讨论情况。这时候,受学界中国通史分期大讨论的影响,他很想再编一部中国通史。为了参加上海史学会的有关讨论,他专门拟了一份中国通史的提纲。在这份提纲里,他沿用自己的中国通史三分法,即自上古至新莽为第一期,自后汉至唐安史之乱为第二期,自唐中叶至鸦片战争前为第三期(有时,他也将自后汉至鸦片战争前划为一期,而将鸦片战争以后的历史划为第三期)。他批评史学界“所言中国奴隶社会之说,证据多不确实”,说“古书中之奴隶,皆不事耕作也”。然而,当年古史讨论是有底线的 —— 只可商榷中国奴隶社会发生于何时,不可商榷中国有没有奴隶社会。受此舆情的牵制,吕思勉也必须论说中国的奴隶社会。他说“犯罪者后世多相沿以为奴隶”,上古时受“黥刑者及文身之俘虏,亦必用为奴隶”,或用为生产之主力。“中国之奴隶社会,史失其纪,可凭以推测者,惟此而已。”[16]一九五三年九月,他将拟就的中国通史编写提纲,提交上海史学会讨论。会上,参与讨论的学者都支持吕思勉再编写一部中国通史。受此鼓舞,他将这份《拟编中国通史说略》寄给华东人民出版社。九月底,他接到出版社的复信,信中说:“因中央人民出版社已分编出版范文澜同志著的《中国通史简编》修订本,该书同时在华东印行,为避免重复起见,我们不拟另出一部中国通史。”[17]从今日回看历史,自五十年代开始,中国通史由个人自由地写作或出版已不可能,史著的自由写作进入了一个休眠期。吕思勉想编中国通史的计划,自然不可能实现。然后,在后人看来,当年没能实现的这个计划,一点也不用惋惜或遗憾。因为在那个年代,若要写成和出版一部中国通史,一定会较多地迁就舆情和时势。史书编撰一旦迁就舆情和时局,其学术价值就会大打折扣,甚至会是一部遗憾之作。

《拟中国通史教学大纲》

四

一九五二年初,高校系统开始“三反及思想改造运动”。七月,改造学习运动结束,吕思勉写了一份《自述》,又填写一份“教职员学习总结登记表”。登记表上有学习小组领导写的小结,记有吕思勉的学习情况及部分发言,他在学习小组上曾说:“我是研究汉学的,对宋明理学没有研究,所以不会自我检讨。”又说:“自我检讨是儿戏”。这些言论引起同组成员的严厉批判,他们批评吕思勉的检讨(即《自述》),前段好像讲家谱,后段就是讲学说。所谓“后段就是讲学说”,[18]那是指吕思勉在《自述》里对自己学术著作的评说。思想改造运动要求每一位学者对自己的著述做一个小结,其表现之好坏,全看他能否持自我批判的态度;若能自我抹黑、自我贬低,那就能“过关”,且获得大家的好评。显然,吕思勉的《自述》没有做到这一点,大家的批评和不满意也是合乎情理的事。这篇《自述》吕思勉留有底稿,后由家属油印成册分送学界好友,现在已全文收录在上海古籍出版社《吕思勉全集》的十二册。原件的手稿,现在已由上海交通大学出版社影印出版。

三反及思想改造学习总结

或许是受此影响,次年,吕思勉着手整理自己的旧体诗。他的诗作一直是附记在日记里的,而大部分日记都在抗战年间焚毁了,诗作也随之亡佚。此时,他将残存日记中的和还能忆及的诗作,都一一抄录下来,每首诗后加有自己的评语。他将这些旧时诗作抄成一册,送请赵敬谋、陈研因、汪叔良诸老友批评教正。翻阅这一册诗钞,笔者发现吕思勉漏抄了一九四三年所作的《再示荣女》一首。荣女即吕思勉的女儿吕翼仁,一九四三年女儿三十岁,吕思勉写了《荣女三十》、《再示荣女》两诗赠与她纪念。十年之后,吕思勉在整理诗稿时只录入了《荣女三十》,而《再示荣女》一字未录。《再示荣女》为五言诗,原诗云:

束发受诗书,颇闻大同义。膝前惟汝存,喜能继吾志。人生贵壮烈,龊龊安足齿。壮烈亦殊途,轻侠非所几。嗟嗞天生民,阨穷亦久矣。蒿目岂无人,百虑难一致。圣哉马克思,观变识终始。臧往以知来,远瞩若数计。鸟飞足准绳,周道俯如砥。愚夫执偏端,诤诘若梦寐。庶几竭吾才,靖献思利济。太平为世开,绝业为圣继。人何以为人,曰相人偶耳。行吾心所安,屋漏庶无愧。任重道复远,成功安可冀。毋忘子舆言,强为善而已。

今日看来,《再示荣女》的主旨与五十年代社会的主流意识正合节符,为什么他不愿录入此诗呢?查阅手稿原文,可知并非漏抄,而是抄录之后又有意删去。在该诗的最后一行,吕思勉写有这样一句评语:“此诗今日须删之,不然人视之将与今之群儿等耳。”[19]这里的“群儿”指谁,可不加细究。就吕思勉看来,他之所以服膺唯物史观,一是唯物史观对社会远景的论说,与他的大同理想契合一致;二是作为一种治史的观念方法,唯物史观自有其不可否认的价值。但今日如再来谈论唯物史观,旁人难免将他与“群儿等耳”。也是在这一年,有陈寅恪因中古所所长一职,提出要允诺诸事。陈事常被曲解成陈氏排斥唯物史观。其实,与其说陈寅恪排斥唯物史观,倒不如说他也是怕与“群儿等耳”。如果这样的解说不误,那正应验了孔子所说的“德不孤,必有邻”了!

五

晚年的吕思勉体弱多病,常年不断的支气管炎,使他一说话便喘气不止。自一九五四年上课病倒之后,他自知已不能继续讲课,便向学校递交了申请退休的报告。当时还未有后来的退休制度,校务会议上有关部门征询之党委书记常溪萍,常氏当即说:这样的老教授工资照发。于是,吕思勉便把配给他的住房还给了学校,自己回常州故居退休养病。除了支气管炎,他还患有肺气肿、心脏病和三叉神经痛。那几年,夫人虞菱(繸兰)也常是疾病缠身,日记遂成了夫妇俩的病案记录。虽然患病,退休在家之后,吕思勉主动承担起繁琐的日常家务,日记中常有“至大街千秋坊买物”、“至大街浮桥仁育桥,为繸兰买物,多不得”、“为繸兰出买荔枝不得,红枣甚劣,不可买,求杏仁酥亦不得”等记录。[20]生活之变化,几乎将他变成了“家庭煮夫”。这似乎也在他的意料之中。一年前的重阳节,他与刘约真(刘佛年的父亲)等老友期集于沪上公园,吟诗唱和,他在诗中写道:“春秋易逝原非我,书剑无成竟作翁。”然后,“书剑”原是他一生之志业啊!怎会全部彻底的弃掷呢?家务之余,他不时地还会回到历史学家的角色 —— 阅读《安吴四种》、《唐明律合编》、《明通鉴》,还有恩格斯《马尔克》、亚里士多德《政治论》以及《历史研究》、《文史哲》等杂志刊物。华东师大历史系也时常寄来讲义要他审阅,他看过的讲义有吴瑶青《春秋史》、姚舜钦《三国史》和徐德邻《隋唐史》等。

一九五五年春,有关的政策转向相对的宽松、自由,学术界和知识分子迎来了一个短暂的“小阳春”。政府在此时推出的多项改善和落实知识分子的政策,其润及吕思勉身上的大约有这几件事情:是年年底,上海市高教局为落实和改善知识分子的生活,将复兴西路二七一号二楼的一套寓所分配给吕思勉,并于农历春节前(一九五六年二月九日)迁入了新居(吕思勉去世后,此房由女儿还给了市高教局)。一九五六年一月,上海市高等教育局批复华东师大,同意吕思勉的待遇由学校标准六级晋升为五级,同时升为五级的还有副校长廖世承、教务长刘佛年。四月,华东师大第一次职称评定工作结束,吕思勉被评为历史学一级教授,同校评为一级教授的有校长孟宪承,同市(上海)评为历史学一级教授的有复旦周谷城。此年,吕思勉还被聘为江苏省第一届政协委员;只是他因病请假,未尝赴南京出席会议。

吕思勉与华东师范大学校长孟宪承(右),一九五六年春,摄于上海复兴西路寓所。

“阳春三月,润物无声”;受到了一系列的改善与照顾,谁还会无动于衷呢?年老衰病的吕思勉,精神也为之一振。他似乎找回了属于自己的位置,又想重新开始工作。一九五六年五月六日,吕思勉抱着病躯再回常州旧居,“在家检书至廿九日毕”。他将待整理的札记、文稿等,挑选出来,捆扎打包,交轮船公司托运至上海。七月八日,他返回上海,“七月十六日始撰札”。[21]他很想在有限的年月里,将未完的研究工作继续下去。此时,为协助孟宪承编撰中国教育史,他还写了不少有关教育史的札记。是年的十月,《隋唐五代史》有望出版,人民出版社编辑庄葳(祖海)来请吕先生校稿。这一天的日记,写有这么一行字:

十月初四(闰八月十一)星五。病如故。祖海来,以隋唐五代史属校。[22]

写好多年的书稿有望出版,吕思勉自然异常的兴奋。他顾不得病躯,忙于书稿的校阅,全然不知“死神”正悄悄地临近。自十月四日到八日,他一直抱病校阅《隋唐五代史》。八日夜,病情转剧,肺气肿与心脏病并发,他自觉“此时病状与往日不同”,九日清晨,由救护车送至华东医院组织抢救,至深夜病逝于医院,享年七十四岁,女儿吕翼仁陪侍于侧。

二十多年后,经过一轮“拨乱反正”,高等院校又恢复了招生。一九七九年,笔者考入华东师范大学历史系,然吕思勉已在华东师大的校园里“消失”得一无踪影。又过了三十年,华东师范大学设立高等人文研究院,决定以吕思勉之名命名为“思勉人文高等研究院”;接着华东师大设立的学术原创奖,也冠以“思勉”之名。《吕思勉全集》二十六册,也于二〇一五年由上海古籍出版社出版。我想,这是吕思勉在学校、在学术界应处的位置。相对应的,学校、学术界也应该找到自己的位置。

注释:

[1] 李永圻、张耕华:《吕思勉先生年谱长编》下,第872页。

[2] 叶圣陶:《西行日记》下,《叶圣陶集》第20卷,江苏教育出版社1987年版,第438页

[3] 吕思勉:《自述》,《吕思勉遗文集》上,第448页。

[4] 吕思勉:《两种关于延安的书籍》,《文献》1946年第1卷第2期。

[5] 吕思勉:《自述》,《吕思勉遗文集》上,第444页。

[6] 李永圻、张耕华:《吕思勉先生年谱长编》下,第886页。

[7] 李永圻、张耕华:《吕思勉先生年谱长编》下,第904-905页。

[8] 李永圻、张耕华:《吕思勉先生年谱长编》下,第886页。

[9] 李永圻、张耕华:《吕思勉先生年谱长编》下,第942页。

[10] 李永圻、张耕华:《吕思勉先生年谱长编》下,第896页。

[11] 李永圻、张耕华:《吕思勉先生年谱长编》下,第908页

[12] 王伯祥:《王伯祥日记》第26卷,第38页。

[13] 李永圻、张耕华:《吕思勉先生年谱长编》下,第893页。

[14] 王伯祥:《王伯祥日记》第25卷,第298-299页。

[15] 李永圻、张耕华:《吕思勉先生年谱长编》下,第934页。

[16] 吕思勉:《拟编中国通史说略》,《吕思勉遗文集》上,第526页。

[17] 李永圻、张耕华:《吕思勉先生年谱长编》下,第938-939页。

[18] 李永圻、张耕华:《吕思勉先生年谱长编》下,第911页。

[19] 李永圻、张耕华:《吕思勉先生年谱长编》上,第698-699页。

[20] 李永圻、张耕华:《吕思勉先生年谱长编》下,第923、948页。

[21] 李永圻、张耕华:《吕思勉先生年谱长编》下,第991页。

[22] 李永圻、张耕华:《吕思勉先生年谱长编》下,第1013页。

发表评论