注:本文发表于《学术研究》2021年第11期,此为作者Word版,引用请以该刊为准。感谢王京州老师授权发布!

易代之际的曹植心迹论

——以《三国志·苏则传》“发服悲哭”为中心*

王京州

[摘 要]《三国志·魏书·苏则传》有关苏则与曹植“皆发服悲哭”的记载有误,实是牵合鱼豢《魏略》苏则“发丧”和曹植“怨激而哭”两事而为一事。曹植私底下的愤激悲哭与表面上对新朝的讴歌颂美形成鲜明对比,其原因可溯源于曹操逝世终止其政治前途带来的绝望之情。曹植悲哭随即引起曹丕的嫌恶,并由此获罪于黄初初年。从狐援、箕子到司马孚、司马顺,曹植之哭在历史上不乏先声和回响,均可隐括为易代之际的“途穷之恸”。

[关键词]曹植 易代之际 发服悲哭 途穷之恸

在汉魏禅代的繁华场外,远在临淄的曹植曾不合时宜地放声“悲哭”,这则史料因“别裁”于《苏则传》中,故较少为研究曹植生平者所注意。在明末以降的评论文献中,虽然已被发掘和不断重述[1],然而时至今日,有关的基本史料并未得到有效清理,其中所涉及几位当事人的关系和心态,尚缺乏深入的揭示,因不揣谫陋加以探析,供研治中古文史者参考。

一、“发服悲哭”:问题的提出

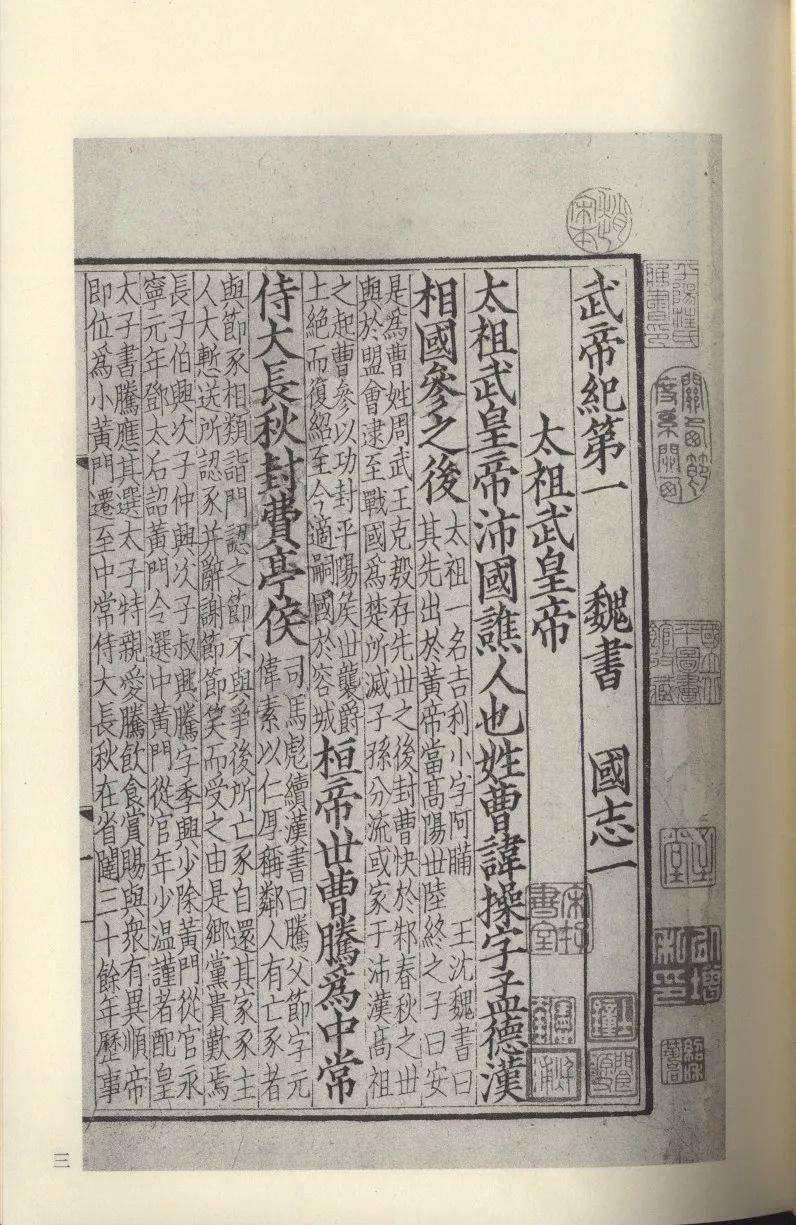

关于曹植悲哭的记载见于《三国志·魏书·苏则传》:

初,则及临淄侯植闻魏氏代汉,皆发服悲哭,文帝闻植如此,而不闻则也。帝在洛阳,尝从容言曰:“吾应天而禅,而闻有哭者,何也?”则谓为见问,鬚髯悉张,欲正论以对。侍中傅巽掐则曰:“不谓卿也。”于是乃止。[2]

其中魏文帝同苏则、傅巽之间的问对固然是这则史事的焦点,然而连带言及关于曹植的“发服悲哭”更引人瞩目。概括来说,“发服”即“发丧”,亦即身披缟素;“悲哭”指放声恸哭,与啜泣和流泪不同[3]。“发服”和“悲哭”尽管经常发生联系,但毕竟是两种不同的行为:前者强调一种心丧的仪式感,后者往往是更直接的情感外露。苏则、曹植二人不谋而合地“发服悲哭”,在因“魏氏代汉”而举国欢庆的朝堂内外极不合宜,是显而易见的。问题在于,《三国志》的记载是真实可靠的吗?有没有误植的可能性呢?

《三国志·蜀书》的史料采集大都是陈寿亲力亲为,《魏书》和《吴书》则以因承居多,其中鱼豢所撰的《魏略》便是《魏书》的重要来源之一,对此学界已有共识。在这条材料之下,裴松之注引《魏略》保存了同一事件的不同版本:

初,则在金城,闻汉帝禅位,以为崩也,乃发丧;后闻其在,自以不审,意颇默然。临淄侯植自伤失先帝意,亦怨激而哭。其后文帝出游,追恨临淄,顾谓左右曰:“人心不同,当我登大位之时,天下有哭者。”时从臣知帝此言,有为而发也,而则以为为己,欲下马谢。侍中傅巽目之,乃悟。[4]

细绎文本可见,关于曹植“发服悲哭”的记载,《三国志》取材的蓝本正是《魏略》,其中陈寿的再次书写更显综括,鱼豢的原始记载则更为具体可感。进而言之,陈寿聚焦在曹丕的“从容言”和苏则的“欲对”,而对引发这一问对的导因采用了概略的方式。因此在鱼豢眼里,苏则“发丧”和曹植“怨激而哭”本为两事,到了陈寿的笔下,却被牵合成了“皆发服悲哭”一事:这看似只是综括旧文,实际对事实的真相产生了淆乱。换言之,曹植在曹丕践祚之时,可能只是放声悲哭,并没有身披缟素的夸张表现;而苏则以汉帝驾崩而引发的“发丧”事件,毕竟只是一种受误导的行为,如果置于曹植身上,则显得不近情理。

无论是史家牵合而误的“发服悲哭”,还是更为接近史实的“怨激而哭”,孤立来看都只是曹植的个人行为,并未显示特别的性质,只有将其置于特定的时代背景,再加之曹植与曹丕之间的特殊关系,才显得格外怵目惊心。正如上文所述,鱼豢虽未明言曹植悲哭的背景,然而其后称引曹丕“当我登大位之时”的叱词,实际已暗含了这一论述框架的设置。至于陈寿,则明确将此事嵌入了“闻魏氏代汉”的时代背景之下。因此探讨曹植这一行为表现的成因,不仅要知其人,更要论其世。

结合不同史料记载,可以发现曹植对汉魏禅代的态度是矛盾的,颇耐人寻味。一方面,他接连上章庆贺受禅、讴歌魏德,对曹丕极表拥戴,既有《庆文帝受禅章》《庆文帝受禅上礼章》,又有《魏德论》《魏德论讴》,此外《喜霁赋》《大魏篇》等诗赋作品也应作于同时期。以上作品无不贯穿歌功颂德的主旋律,与时代氛围密合无间。《庆文帝受禅上礼章》文称:“是以普天率土,莫不承风欣庆,执贽奔走,奉贺阙下。况臣亲体至戚,怀欢踊跃!”[5]正是他紧跟时代风向的代表言论。另一方面,曹植又无可避免地陷身于“孤愤”的境地,他在私底下的“怨激而哭”,与表现在外的“怀欢踊跃”恰成鲜明对照。

对曹植来说,诗可以“群”,也可以“怨”。可以“群”,使他在诗中放笔铺写各种灵符祥瑞,以颂美新朝,如《大魏篇》“大魏应灵符”“众吉咸集会”等[6];可以“怨”,又让他在外表的“明眸善睐”之外,小心翼翼地表达忧虑,语含讥刺,偶尔映现内心的阴翳,如《丹霞蔽日行》“虽有南面,王道陵夷。炎光再幽,忽灭无遗”[7]。“怀欢踊跃”不过是趋时和保身的托辞,“怨激而哭”毋宁说才是他真实心灵的外现。

二、“自伤失先帝意”:曹植悲哭原因探析

曹植在汉魏之际的两难心态既如上述,而对他“怨激而哭”的原因则尚有待发覆。张溥在《陈思王集题辞》对此有说:“论者又云,禅代事起,子建发愤怨泣,使其嗣爵,必终身臣汉,则王之心其周文王乎!余将登箕山而问许由焉。”[8]将曹植之哭与其“终身臣汉”的品节相勾连,实际并非出自张溥本人的创见,而是有“论者”言之在先。经考察可知张溥所称的“论者”实指张燮[9]。张燮《重纂陈思王集序》对此有完整表述:

考《魏志·苏则传》禅代事起,子建发服悲泣;古今骨肉为帝而恋恋故主、哀不自胜者,惟陈王及司马孚两人。吁!赤心揭于日月矣。余谓子建果嗣,必坚守服事之节,而卯金尚延;即子建不嗣,而嗣魏者未遽代汉。[10]

联系上文考察,知张燮此篇题辞旨在证明曹植具深心卓识,未立为魏太子,乃出于主动“自秽”和“善让”的结果,进而推导出曹植“嗣魏”必不“代汉”自立的结论,而在这一连串的推理论证中,有关《魏志·苏则传》“子建发服悲泣”的引述,是最为核心的证据。张燮的这一论断虽未被张溥采纳,至于清代学人则多因之。如丁晏《陈思王年谱序》称“陈王固未尝忘汉也”,“陈王之不得位,魏之不幸,亦汉之不幸也”,其原因也正在于“夫魏王受禅,王发丧悲哭”[11],这一推理模式应即从张燮所论承递而来。

明清学者对曹植“怨激而哭”原因的蠡测,实际导因于后世学者对其完人形象的构建,因为缺乏证据而流于臆测,所谓“忠于汉室”的结论难免存在拔高和美化之嫌。追究起来,易代之际的曹植之哭,当然可能是出于“伤时”,但也完全可能出于“自伤”。若采信鱼豢《魏略》所言,则曹植“怨激而哭”的原因正在于“自伤失先帝意”。其中又包括两层含义:先是“自伤失先帝”,紧接是“自伤失先帝意”。

先看“自伤失先帝”。曹丕代汉立魏,上距曹操之死不足一年。当曹操殁于洛阳时,曹植亲睹其人之逝。在曹操逝后,曹植撰有《武帝诔》,末称“圣上临穴,哀号靡及。群臣陪临,伫立以泣”[12],即是其证。就国临淄以后,曹植仍时刻以亡父为念,始终无法释怀,于是在曹操去世近百日时,有求祭先王之请。表称:

臣虽比拜表,自计违远以来,以逾旬日,垂竟夏节方到,臣悲感有念。先王公以夏至日终,是以家俗不以夏日祭。至于先王,自可以今辰告祠。臣虽卑鄙,实禀体于先王。自臣虽贫窭,蒙陛下厚赐,足供太牢之具。臣欲祭先王于北河之上,……计先王崩来,未能半岁。臣实欲告敬,且欲复尽哀。[13]

曹植求祭先王,虽出于至情,然而对曹丕而言则是一种威慑,相形之下曹丕的不祭则显得“不近情”。曹丕用来阻挡曹植私祭的理由,在他的诏书中有明确交代,即“顾迫礼制”,而所“迫”的“礼制”应即博士鹿优等所奏:“不得立其庙而祭之”,“庶子不得祭宗庙”,看来只是反对宗庙祭祀,而与曹植“祭先王于北河之上”的请求并不冲突。细绎表文,如“臣虽比拜表”“臣前以表”等表述,颇疑曹植在此表之外,尚另有一表,奏上时间在此表之前,内容很可能即请求祭先王于宗庙,在遭到曹丕拒绝后,才退而求“私祭”于“北河之上”。前表佚失不传,曹丕对前表的诏答又在类书文献中被误植于后表之下。一再求祭而终不得,进一步加剧了曹植的失怙之痛。

再看“自伤失先帝意”。学界一般认为,曹植的“行驰道”和“私开司马门”公然触犯禁令,冒渎了曹操的尊严,在世子之争中转入不利的位置;后来又“醉而不能受命”,再次加深了曹操的失望之情,改立太子已无可能。然而据《三国志·魏书·曹彰传》:“太祖东还,以彰行越骑将军,留长安。太祖至洛阳,得疾,驿召彰,未至,太祖崩。”裴松之注引《魏略》复称:“彰至,谓临淄侯植曰:‘先王召我者,欲立汝也。’植曰:‘不可。不见袁氏兄弟乎?’”[14]曹操在临终前何以“驿召彰”已成千古之谜,曹彰的猜测仅是提供了一种可能性。需要追问的是,这一可能性是否符合情理呢?据《三国志·魏书·陈矫传》载:

太祖崩洛阳,群臣拘常,以为太子即位,当须诏命。矫曰:“王薨于外,天下惶惧。太子宜割哀即位,以系远近之望。且又爱子在侧,彼此生变,则社稷危矣。”[15]

俞绍初先生征引上述文字,辅以对曹操诸子进行的逐一分析,指出陈矫谏言中的“爱子”最大可能便是曹植,进而认为“在长期相处中他也觉察到曹操的态度,认识到曹植仍然是与曹丕争夺嗣位的潜在对手,所以他所说的‘爱子在侧,彼此生变’是经过长期观察而做出的估计,决不是危言耸听的无根之谈”[16]。倘此说能够成立,则直到曹操逝世前,曹植仍存在继承魏嗣的可能性,而这一可能性,是建立在曹操旨意基础上的。如今先王已逝,政治前途变得晦暗不明,不免让曹植感到深深的绝望。

三、“舍尔不诛”:曹丕的反应与降罪

与陈寿《三国志》相比,鱼豢的《魏略》是当代史,其史料来源不仅是“记载”,更多出自“见闻”“传说”和“遗迹”[17]。曹植的“怨激而哭”,或出于“见闻”,或出于“传说”,固然有可能是道听途说的街巷之语,但也不排除来自魏明帝苦心销毁的“罪状及有关议论”[18],而记载曹植之哭的始作俑者,最大可能便是环伺曹植身边的监国使者如王机、灌均之流。他们当亲见曹植的抑郁悲伤,又进而添注细节,绘声绘影,并将其与曹丕受禅的时间节点联系起来,以坐实曹植的罪状,从而“不辱”使者之命。

曹植之哭不论出于伤时,还是止于自伤,对曹丕来说都构成了一种僭越和挑战。在篡汉之事上,曹丕尤其显得敏感,不容许臣下有任何亵慢和不尊的表现。《世说新语·方正》刘孝标注引华峤《谱叙》:

魏受禅,朝臣三公以下,并受爵位。华歆以形色忤时,徙为司空,不进爵。文帝久不怿,以问尚书令陈群曰:“我应天受命,百辟莫不说喜,形于声色;而相国及公,独有不怡者,何邪?”群起离席长跪曰:“臣与相国曾事汉朝,心虽说喜,义干其色,亦惧陛下,实应见憎。”帝大说,叹息良久,遂重异之。[19]

虽然诚如李慈铭和余嘉锡所言,华峤称其祖“以形色忤时”有附会和美化之嫌,然其对于曹丕期待“百辟莫不说喜,形于声色”的心理描绘又是极为传神的。另外“奉使贺文帝践祚,而稽留不及”的郭淮,也受到了曹丕“昔禹会诸侯于涂山,防风氏后至,便行大戮。今溥天同庆,而卿最留迟,何也”的质疑[20]。陈群“有戚容”、华歆“不怡”以及郭淮“奉使朝贺”而未及时到场,都会引发曹丕的嫌怨和责难,更何况胞弟曹植的“怨激而哭”呢?

曹植去世后,魏明帝曾下令将大臣举奏曹植的罪状及有关议论尽行销毁,据景初中诏书:“陈思王昔虽有过失,既克己慎行,以补前缺,且自少至终,篇籍不离于手,诚难能也。其收黄初中诸奏植罪状,公卿已下议尚书、秘书、中书三府、大鸿胪者皆削除之。”[21]于是曹植《说灌均上事令》所言“置之坐隅”、“朝夕讽咏,以自警诫”的“灌均所上孤章,三台九府所奏事及诏书一通”[22]就都被销毁了,曹植在黄初年间的获罪原因由此成为疑问。

据《三国志》所载,曹植黄初初年获罪的罪名即灌均所奏“醉酒悖慢,劫胁使者”[23],然而结合相关记载,可知“醉酒”以及对使者的“悖慢”“劫胁”都无法构成根本原由。曹植本人的表述即与此有别,《责躬诗》称“举挂时网,动乱国经。作藩作屏,先轨是墮”,《谢初封安乡侯表》称“惧于不修,始违宪法,悲于不慎,速此贬退”,《封鄄城王谢表》又称“狂悖发露,始干天宪”[24]。以上表述虽指向仍显隐晦,而“违宪法”“乱国经”却绝非“醉酒悖慢”所能解释。曹植黄初年间获罪,当有更为“堂皇”的理由。俞绍初先生明确将曹植获罪与“发服悲哭”联系起来,因为是在解读《洛神赋》时顺带道及,并非专文论述,未能引起学界重视:

曹丕一得悉曹植为献帝“发服悲哭”的消息,便立即派灌均前去鄄城追究此事,而曹植身为诸侯,不甘蒙此冤屈,故借酒使气,犯下了“劫胁使者”的错误,灌均又“希旨”上奏,从而为曹丕惩治曹植提了一个难得的口实。[25]

此虽未明曹植仅有“悲哭”之行,“发服”实为陈寿所误增,然而将黄初获罪事由追溯到他的这一行为,又颇具启发性。关于曹植因悲哭而开罪于曹丕,其实前贤已著先鞭。如明张凤翼说:“魏氏代汉,植与苏则发服悲哭,乃是露植心事。后竟以此得罪,羁绁踬顿以死,可悯也。”[26]清乔亿亦称:“陈思王植初封临淄侯,闻魏氏代汉,发服悲哭,其不得于兄,宜矣。”[27]据此可知俞绍初先生的观点并非孤明先发。

进而言之,曹丕对待曹植的态度,恐远非《三国志》所描述的那样“从容”,《魏略》所称的“追恨”庶得其实。裴松之注引《魏书》载曹丕诏称:“朕于天下无所不容,而况植乎?骨肉之亲,舍尔不诛,其改封植。”[28]联系上引因陈群、华歆、郭淮等人而“久不怿”并责难的行为来看,曹丕“于天下无所不容”的自我标榜,看起来更像是大言欺人。“舍尔不诛”的表述透露出曹丕杀心已起,而曹植确曾一度游走于死亡的边缘。当初的“怨激而哭”,不管是实有其事,还是“出自王机等人指鹿为马、捕风捉影的任意‘诬白’”[29],都可能为曹丕的迫害提供藉口,并进而对曹植坎壈的后半生带来深刻影响。

四、“途穷之恸”:曹植之哭的先声与回响

曹植的悲哭行为,很容易让人联想到战国时期齐国狐援的“哭国”。《吕氏春秋·贵直论》载其事:

狐援说齐湣王……齐王不受。狐援出而哭国三日,其辞曰:“先出也,衣絺纻;后出也,满囹圄。吾今见民之洋洋然,东走而不知所处。”齐王问吏曰:“哭国之法若何?”吏曰:“斮。”王曰:“行法。”吏陈斧质于东闾,不欲杀之,而欲去之。[30]

狐援直谏而不纳,于是“哭国”三日。以“哭国之法”斩之,反映了君王对此行为的零容忍。三条彰久《哭国考》认为“狐援是亡国之际的谏臣,他的哭国就等于预言国家灭亡”[31],这无疑是对国君忌讳的公然触犯。曹丕当然不会以齐湣王自况,但齐湣王对狐援哭国的抵触心理,与他对曹植悲哭的厌恶却又相似乃尔。时易世移,无论是指向明确、还是表现激烈的程度上,曹植私下的“怨激而哭”与狐援公然的“哭国三日”都不可同日而语,但流淌其间的内在精神却不能不说是一脉相承的。

或许曹植的悲哭还称不上“哭国”[32],与“哭国三日”的狐援不处在同一个层面上,而毋宁说与箕子的“欲哭则不可”更为近似。《史记·宋微子世家》载:“箕子朝周,过故殷虚,感宫室毁坏,生禾黍,箕子伤之,欲哭则不可,欲泣为其近妇人,乃作《麦秀之诗》以歌咏之。”[33]如果说“多言荒芜之事”的《送应氏》二首是远绍《麦秀歌》影响的话[34],那么曹植“怨激而哭”的表现也可视为对箕子“欲哭则不可”的异代回响。不同之处仅在于,《送应氏》感怀的是汉末战乱导致的洛阳宫室毁坏,其时代尚在建安初,而“怨激而哭”的背景则下移到了汉魏禅代之际。

汉魏嬗替之际,同于曹植悲哭的还有汉皇后曹节。据《后汉书》载:

魏受禅,遣使求玺绶,后怒不与。如此数辈,后乃呼使者入,亲数让之,以玺绶抵轩下,因涕泣横流曰:“天不祚尔!”左右皆莫能仰视。[35]

如上所论,有关曹植“怨激而哭”的记载可能始自监国使者,而曹皇后的“涕泣横流”当出于史官实录;曹植的“怨激而哭”不见旁人在场,也没有附以任何言论,因而是“静默”的,同时也是多义的,曹皇后的哭泣则掺杂着“怒”“呼”以及“天不祚尔”的诅咒,其指向和意义就明确得多。因为同样处于易代之际,同样的宗族身份,“静默”而多义的曹植悲哭,以曹皇后来做类比,便同样体现了明确的情感向度,指向对故国的眷念和对新朝的疏离。

以此而言,曹植之哭在其身后同样不乏嗣响,紧承其后就有司马孚的“流涕歔欷,不能自胜”和司马顺的“遂悲泣”[36]。张燮将司马孚和曹植并称,认为“古今骨肉为帝而恋恋故主、哀不自胜者,惟陈王及司马孚两人”[37],司马孚起家为曹植文学掾[38],他对曹魏的眷恋确实可能深受曹植影响。顾炎武在叙列“陈思王植初封临淄侯,闻魏氏代汉,发服悲哭,文帝恨之”之后,又胪举晋司马顺、隋杨瓒、后梁朱全昱等人的同类事迹,评价称:“夫天人革命,而中心弗愿者乃在于兴代之懿亲,其贤于裸将之士、劝进之臣远矣。”[39]顾氏不仅议论精微,而且在排比人物时突破了魏晋时代的封域,然而着眼于曹植之哭在后世的嗣响,又与张燮同一机杼。

从政治角度而言,这种象征性的悲泣固然起不到任何实质作用,在历史的巨轮面前不过是螳臂当车,但从文化层面来说,以曹植为代表、发生于易代之际的悲哭行为却是一种无价的精神遗产。原发于阮籍身上、已沉淀为著名文化符号的“途穷之恸”[40],就悲哭和无言两大表现而言,都与曹植的“怨激而哭”形神相似。时代早已更迭,政治的剧本却不断在重演。对于时代弊政投下的阴翳以及乱世重创下的心灵痛苦,曹植和阮籍都有着切肤的体认。易代之际的士子之哭,其背后的精神向度是一致的:阮籍反复为之的“途穷之恸”,正可视为对曹植“怨激而哭”的效仿和致敬;而曹植悲哭的深层内因,也不妨置于“阮籍途穷”的层面来理解。

注释:

[1] 如明陈绛《金垒子•中篇》卷五、张凤翼《处实堂集》卷八《谭辂》、张燮《重纂陈思王集序》,清顾炎武《日知录》卷十三、乔亿《剑溪说诗》卷上、汪师韩《文选理学权舆》卷八、梁章钜《文选旁证·情诗》注引朱超之语、陈沆《诗比兴笺》卷一、丁晏《陈思王年谱序》等,均曾引述这一史料。这些评论除汪师韩兼引鱼豢《魏略》外,均以《三国志·魏书·苏则传》为依据,或直引“发服悲哭”,或改称“发丧哀哭”(陈沆、丁晏)。

[2] [晋]陈寿撰、[南朝宋]裴松之注:《三国志》卷一六《苏则传》,北京:中华书局,1971年,第492页。

[3] 《说文解字》称“哭,哀声也”,段玉裁注“哭本谓犬嗥”。[汉]许慎撰,[清]段玉裁注:《说文解字注》,上海:上海古籍出版社,1988 年,第63页。

[4] [晋]陈寿撰、[南朝宋]裴松之注:《三国志》,第493页。

[5] [唐]欧阳询等:《艺文类聚》卷一三,上海:上海古籍出版社,1999年,第244页。

[6] [宋]郭茂倩:《乐府诗集》卷五三,北京:中华书局,1979年,第774页。

[7] 《曹子建诗笺》称:“‘炎光再幽’,明指魏代汉事也。”张可礼:《三曹年谱》,济南:齐鲁书社,1983年,第179页。

[8] [明]张溥著、殷孟伦注:《汉魏六朝百三家集题辞注》,北京:人民文学出版社,1960年,第71页。

[9] 参见王京州:《张溥〈汉魏六朝百三家集题辞〉“论者”考释》,《中国典籍与文化》2015年第2期。

[10] [明]张燮著、王京州笺注:《七十二家集题辞笺注》,上海:上海古籍出版社,2016年,第96页。

[11] 河北师范学院中文系古典文学教研组编:《三曹资料汇编》,北京:中华书局,1980年,第223页。

[12] [唐]欧阳询等:《艺文类聚》卷一三,第242页。

[13] [宋]李昉等:《太平御览》卷五二六,北京:中华书局,1960年,第2390页。

[14] [晋]陈寿撰、[南朝宋]裴松之注:《三国志》卷一九《曹彰传》,第556-557页。

[15] [晋]陈寿撰、[南朝宋]裴松之注:《三国志》卷二二《陈矫传》,第644页。

[16] 俞绍初:《曹植生平若干事迹考辨》,《郑州大学学报》1982年第3期。

[17] 郑春颖:《〈魏志·高句丽传〉与〈魏略·高句丽传〉比较研究》,《北方文物》2008年第4期。

[18] [晋]陈寿撰、[南朝宋]裴松之注:《三国志》卷一九《曹植传》,第576页。

[19] 余嘉锡:《世说新语笺疏》,上海,上海古籍出版社,1993年,第281页。

[20] 《世说新语·方正》刘孝标注引《魏志》。余嘉锡:《世说新语笺疏》,第282页。

[21] [晋]陈寿撰、[南朝宋]裴松之注:《三国志》卷一九《曹植传》,第576页。

[22] [宋]李昉等:《太平御览》卷五九三,第2671页。

[23] [晋]陈寿撰、[南朝宋]裴松之注:《三国志》卷一九《曹植传》,第561页。

[24] 赵幼文:《曹植集校注》,北京:中华书局,2016年,第399页,第353页,第365页。

[25] 俞绍初:《曹植〈洛神赋〉写作的年代及成因》,袁行霈主编:《国学研究》第13卷,北京:北京大学出版社,2004年,第46页。关于曹植黄初年间获罪的原因还可以参考徐公持《曹植生平八考》,《文史》第十辑(1980年);顾农《曹植生平中的三个问题》,《扬州师院学报》1993年第1期;邢培顺《曹植黄初初年获罪事由探隐》,《滨州学院学报》2010年第1期。

[26] [明]张凤翼:《处实堂集》卷八,《续修四库全书》,第1353册,上海:上海古籍出版社,2002年,第364页。

[27] [清]乔亿:《剑溪说诗》卷上,《续修四库全书》,第1701册,第214页。

[28] [晋]陈寿撰、[南朝宋]裴松之注:《三国志》卷一九《曹植传》,第562页。

[29] 俞绍初:《曹植〈洛神赋〉写作的年代及成因》。

[30] 陈奇猷:《吕氏春秋新校释》,上海:上海古籍出版社,2002年,第1542页。

[31] 三条彰久:《哭国考》,《中国の历史与民俗》,东京:第一书房,1991年,第269页。

[32] 有学者称曹植之哭为“哭汉”,可能即受上文所引张燮、丁晏等人之影响。刘跃进:《秦汉文学编年史》下编《东汉文学编年》,北京:商务印书馆,2006年,第672页。

[33] [汉]司马迁:《史记》卷三八《宋微子世家》,第5册,北京:中华书局,2014年,第1958页。

[34] [清]丁晏《曹集铨评》语。赵幼文:《曹植集校注》,第6页。

[35] [南朝宋]范晔:《后汉书》卷一〇《后妃纪•献穆曹皇后》,北京:中华书局,1965年,第455页。

[36] [唐]魏征等:《晋书》卷三七《宗室传》,北京:中华书局,1974年,第1084页,第1114页。

[37] [明]张燮撰、王京州笺注:《七十二家集题辞笺注》,第96页。

[38] [唐]魏征等:《晋书》卷三七《宗室传》,第1081页。

[39] [清]顾炎武:《日知录》卷一三“陈思王植”条,黄坤、严佐之、刘永翔主编:《顾炎武全集》,第18册,上海:上海古籍出版社,2011年,第564页。

[40] [唐]魏征等:《晋书·阮籍传》称:“时率意独驾,不由径路,车迹所穷,辄恸哭而返。”《晋书》卷四九《阮籍传》,第1361页。

【作者简介】

王京州(1977- ),河北沙河人。暨南大学文学院教授,博士生导师,主要从事古典文献学和类书研究。

相关链接:

青年学者说文献学丨025暨南大学王京州

王京州丨高士奇、朱彝尊与康熙的类书因缘——以杜公瞻《编珠》的发现和编刻为中心

王京州丨清初类书与文献传承——以朱彝尊的类书观念、收藏和实践为中心

新書丨劉盼遂著、王京州等整理《百鶴樓校箋批注古籍十七種》目錄

王京州丨杨明照先生研治《刘子》始末考论——以《增订刘子校注》手稿的发现为中心

新书丨王京州著《北望青山——年谱中的那一代学人》序(含目录)

王京州丨胡如雷先生年谱稿

王京州:论阮籍《咏怀》诗的行吟特质与地理空间

王京州:张溥《汉魏六朝百三家集题辞》“论者”考释

王京州:严可均辑采“本集”考论——兼论汉魏六朝别集的流传与演进

“书目文献”约稿:凡已经公开发表有关文献学、古代文史相关文章,古籍新书介绍、文史期刊目录摘要等均可。来稿敬请编辑为word格式,可以以文件夹压缩方式配图(含个人介绍),发到邮箱njt724@163.com。感谢您的支持!

发表评论