摘要:今见以石玉昆为号召的《三侠五义》版本繁多易混,经过对比分析研究,排定了鼓词、石派书、小说三类作品的先后顺序,对部分学者认为的鼓词晚于小说的观点提出商榷。考证吴晓铃旧藏石派书《忠烈侠义传》为石玉昆的说唱原稿本,由此断定石派书不同版本的先后次序。对石派书与小说的叙事与情节进行比较,还原石玉昆说书底本原貌;探讨了小说对石派书的提升作用;辨析了石玉昆、文冶庵、祥乐亭等对《三侠五义》的贡献。同时对《三侠五义》从鼓词、石派书,到小说的成书过程进行了探讨。

作者简介:于鹏(1971—),男,河北保定人,国家图书馆中文采编部副研究馆员,研究方向:中文图书分类标引、中国古典小说、中国通俗文学。

引文格式:于鹏.石玉昆包公案说书底本原貌及小说《三侠五义》成书研究[J].苏州教育学院学报,2023,40(4):2-31.

清代以“包公案”为题材的长篇侠义公案小说《三侠五义》(初版名《忠烈侠义传》,以下简称“小说”)及其前身抄本《龙图耳录》、《侠义传》、改作《七侠五义》等,均将作者归属石玉昆。然而,石玉昆说书的底本(以下简称“石玉昆原本”)并非小说,而是一种说唱艺术形式的文本,学界称为“石派书”,又称“石韵书”。其中有关“包公案”题材的石派书有《龙图公案》《忠烈侠义传》等。除石派书外,还有一种说唱的艺术形式—“鼓词”,亦有“包公案”的故事(鼓词的版本有多种,但本文涉及的内容在各版本中都是一致的,故论述时简称“鼓词”)。那么,小说、石派书和鼓词在“包公案”的叙事上有哪些异同?石玉昆原本是哪一种?与非石玉昆原本有何不同?鼓词、石派书、小说的源流问题如何?本文将对这些问题予以探讨。

一、以“包公案”故事为中心,梳理鼓词、石派书、小说版本

“包公案”的故事、传说在北宋以后已见于各种中短篇小说及戏曲作品,但真正形成完整的长篇故事则始于说唱艺术阶段。说唱艺术阶段的“包公案”各记录本可归为鼓词、石派书两大类;之后,有文人将民间艺人的说唱记录稿改编成小说,这便形成了第三大类。

(一)鼓词

鼓词“包公案”中有从“狸猫换太子”到“擒拿襄阳王”的完整故事,但后半部分与石派书、小说的差别极大。鼓词现存版本有:

1.《三侠五义》,北京故宫升平署藏本(以下简称“故宫藏本”),128部,全本,影印本书名《石韵书三侠五义前套》《石韵书三侠五义后套》,“故宫珍本丛刊”第700—701册,海南出版社2001年1月出版。需要指出的是,该版本用石派书具名是不正确的,事实上属于鼓词。

2.《包公案》,北京首都图书馆藏本(以下简称“首图藏本”),蒙古车王府旧藏,全本128卷。影印本见《清车王府藏曲本》第25—27册,学苑出版社2001年12月出版。

3.《三侠五义》,首图藏本,蒙古车王府旧藏,全本80部。影印本见《清车王府藏曲本》第17—18册,学苑出版社2001年12月出版。

4.《龙图公案》,日本东京大学东洋文化研究所藏本(以下简称“东大藏本”),大木幹一旧藏,残本,44部。[1]另作41部,“第一部从真宗登基,到四十五岁膝下无儿写起,到第四十一部欧阳春巧定社火会,元宵节闹花灯,诓拿马强,相当于《龙图耳录》与《三侠五义》的第七十五回,显然是一部未完成的过录本”[2]79。目前,尚未有影印本或排印本面世。

5.《龙图公案》,王虹藏本,残本,“只有(前套25,后套1,2,4,6,7,9,11—15,17—24)二十本,是黄化门帘子库涌茂斋出租的书”[3]。目前,尚未有影印本或排印本面世。

6.《龙图公案》,故宫藏本,到霸王庄结束。影印本见《故宫博物院藏清宫南府开平署戏本》,下编,第413—416册,故宫出版社2017年3月出版。

(二)石派书

以石玉昆为号召的石派书,形式接近鼓词,内容更近于后来的小说。石派书现存版本有:

1.《忠烈侠义传》,首图藏本,吴晓铃旧藏,残本,残存一函12册。其故事大致相当于小说第75回至第90回。陈锦钊发现,并排印整理,见《长篇石派书—龙图公案(下)—忠烈侠义传》(以下简称《忠烈侠义传》),收入其辑录的《子弟书集成》丛书第23册,中华书局2020年7月出版。

2.《钞本包公案》,故宫藏本,全本12卷,故事相当于小说第1回至第22回及第46回至第48回。影印本名为《石韵书钞本包公案》,“故宫珍本丛刊”第702册,海南出版社2001年1月出版。

3.《龙图公案》,台北傅斯年图书馆藏本(以下简称“傅图藏本”),残本,共31种。前18种内容与故宫藏本12卷相同,分别题为《救主盘盒打御》《小包村》《招亲》《包公上任》《乌盆记》《相国寺》《七里村》《九头案》《巧换藏春酒》《三试项福》《苗家集》《铡庞坤》《天齐庙断后》《南清宫庆寿》《三审郭槐》《李后还宫》《包公遇害》《召见南侠》,这些故事相当于小说第1回至第22回,第46回至第48回。另有13种:《范仲禹出世》《阴错阳差》《巧治疯汉》《仙枕遇阴》《恶鬼惊梦》《铡李保》《展熊飞祭祖》《铡君恒》《访御猫》《悬空岛》《南侠被擒》《展熊飞受困》《冲天孔》,故事相当于小说第23回至28回、第38回至第39回及第53回至第54回。影印本见《俗文学丛刊》第五辑,第403—408册,台北新文丰出版股份有限公司2005年9月出版;排印本见陈锦钊辑录《子弟书集成》第20—23册,中华书局 2020年7月出版。

4.《范仲禹》,傅图藏本,残本,上下二本,开头部分有缺页,故事相当于小说第23回至28回,影印本见《俗文学丛刊》第五辑,第 403册,台北新文丰出版股份有限公司2005年9月出版,排印本见陈锦钊辑录《子弟书集成》第23册,中华书局2020年7月出版。

5.《琼林宴》,故宫藏本,原上、下二本,残存下本,故事同傅图藏本《范仲禹》。影印本见《石韵书精忠风波亭等七种》,《故宫珍本丛刊》第703册,海南出版社2001年1月出版。

6.未见著录总称的,东京大学东洋文化研究所双红堂文库藏本(以下简称“东大双红堂文库藏本”),残本,六种,“长泽规矩也氏旧藏书中有《救主盘盒打御》上本、《小包村》上下二本、《铡庞坤》下本、《天齐庙断后》上下二本、《南清宫庆寿》上下二本、《三审郭槐》上本”[1]。目前没有影印本或排印本面世。

(三)小说

小说有三个版本系统:《龙图耳录》《三侠五义》和《七侠五义》。其中,《龙图耳录》为抄本系统,包括初始面貌本和精加工本。《三侠五义》《七侠五义》属于两个印本系统,由于不断翻印,版本极多,这里只列出早期的主要版本:

1.《龙图耳录》系统

(1)《龙图耳录》,同治六年(1867)抄本,有两卷为同治十年(1871)补抄,傅惜华旧藏,影印本见《傅惜华藏古本小说丛刊》第256—259册,学苑出版社2016年1月出版。

(2)《侠义传》,抄本,首图藏本,吴晓铃旧藏,影印本书名为《忠烈侠义传》,收入上海古籍出版社“古本小说集成”第三批(序号288)。

(3)《龙图耳录》,光绪七年(1881)抄本,北京师范大学图书馆藏。[4]影印本见《北京师范大学图书馆藏稿抄本丛刊续编》(全40册),第36—40册,国家图书馆出版社2023年3月出版。

(4)《龙图耳录》,谢蓝斋抄本,汪原放旧藏,傅惜华校订,排印本,上海古籍出版社1981年2月出版。

2.《三侠五义》系统

(1)《忠烈侠义传》,光绪五年(1879)聚珍堂活字本,原刊本。有影印本或排印本多种:其一,英国博物院藏本,影印本收入“古本小说丛刊”第29辑,中华书局1991年10月出版。其二,北京师范大学图书馆藏本,排印本,北京师范大学出版社1993年3月出版。其三,胡适藏本(1882年重印本),排印本,上海亚东图书馆1925年3月出版,书名改为《三侠五义》,参《七侠五义》校订;重排本,海南出版社1992年12月出版。其四,中华书局排印本,书名为《三侠五义》,中华书局1996年7月出版。

(2)《三侠五义》,文雅斋书坊木刻本。以此为底本整理的排印本,凤凰出版社2006年5月出版。

3.《七侠五义》系统

(1)《七侠五义》,光绪十六年(1890)广百宋斋排印本,复旦大学图书馆藏本,影印本收入上海古籍出版社“古本小说集成”第三批(序号366)。以此为底本整理的排印本,上海古籍出版社1993年11月出版。

(2)《七侠五义》,刘玉陔抄本。以此为底本整理的排印本,书名为《足本七侠五义正续小五义》,文艺出版社1935年11月出版。

二、鼓词早于石派书暨石玉昆的贡献

目前,学界对鼓词、石派书和小说的源流问题还没有达成共识,有学者认为石派书、小说早于鼓词,如日本学者阿部泰记在《鼓词〈龙图公案〉是石玉崑原本的改作》一文中认为鼓词是石玉昆原作的“模拟、修改作品”[1]。笔者不认同阿部的这一观点,原因在于阿部先生所据文献不全,他见到的鼓词、石派书仅限于东大藏本,而并未见过其他藏本,他说:

[乌盆记]周所众知,是源于元曲《丁丁当当盆儿鬼》的故事。在《龙图耳录》中,犯人赵大不肯自供而被拷打致死,包公的知县因此被罢免,在鼓词中改为包公劝说犯人赵大承办修庙工程并询问其中财政情况,发现了被害者的细布和骡马等,进而锺馗像显灵成为证人,将共犯赵大的妻子的人头取来,使赵大自供出犯罪过程。这样改动后,赵大没有被拷问致死,包公被免职的理由就显得不充分了,这不能不说是一个失误。[1]

这段文字表明,阿部先生的研究范围仅限于鼓词、小说及部分石派书,他并未见到石派书《乌盆记》。石派书《乌盆记》的情节是:包公对赵大进行审讯,严刑之下,赵大仍不肯招认杀人罪行。这时,“乌盆”显灵对包公说,在赵大杀人现场的墙上有钟馗的像,钟馗可以显灵出来作证,包公便喝令赵大再不招供便请钟进士过来。此时,一阵冷风刮起沙尘在赵大身边打转,赵大由此毙命。石派书的这些情节显然是来自鼓词,鼓词中有“钟馗作证”“堂上杀人”的情节。石派书只是将鼓词中杀赵大妻皮氏改为杀赵大本人(石派书中赵大妻刁氏被收监,当晚毙命)。阿部先生说:“(鼓词中)赵大没有被拷问致死,包公被免职的理由就显得不充分了,这不能不说是一个失误。”其实鼓词中钟馗堂上作证、取赵大妻子人头等妖异事件是很难取信于人的,包公将此案上报朝廷,被指控擅杀的罪名是避免不了的。石派书《乌盆记》的相关情节与鼓词相近,赵大依然不是被“拷问致死”的,但神仙当堂行刑的性质并未改变。鼓词、石派书在这一情节的设计上确实不如小说真实可信,小说写的是赵大被包公拷问致死。可见小说是本着去除妖邪情节的原则进行加工的,后出转精,与石派书无关。阿部先生没有见到石派书《乌盆记》,缺少了重要参照,而将加工后的小说认作石玉昆的原作,其结论无疑是错误的。

阿部先生另有一例,说:

〔包公遇害〕〔召见展雄飞〕制裁了刘后、郭槐并让李太后还宫的包公,虽升任了尚书,在姐妹替婚案的审查中因昏迷倒了下去。关于这段故事,鼓词发挥出了下述改换的手法。

首先在《龙图耳录》中故事的背景是开封府,鼓词却分成开封府和杭州府。即在《龙图耳录》中南侠展昭在上京途中,于道观内听到让姐姐(于按:金香)替婚的女人(于按:玉香)与一同私奔的道士(于按:谈月)的密秘谈话,知道庞太师要暗害包公。在鼓词中,展昭并没有上京,而是在杭州,与女人密谈的人也不是道士,而是阎家的家庭教师杜先生。其女人(玉香)从一同私奔的道士清风处得知住在开封府的清风的师傅邢冶应庞太师之请对包公施以诅咒术,打秋风而挣钱,在上京途中与杜先生勾搭成奸。而且杜先生作为犯此罪的报应,蒙受被认为是杀害了实际被展昭所杀的无赖季楼儿的凶手的不白之冤。

鼓词还附加上为逮捕玉香,赵虎前往杭州的情节,赵虎在上杭州的路上,从太和县吏赵庆处听到包三公子与包旺收贿的事。又加上赵虎在投宿的房东张成家发现一个男人的尸体(实际是清风),张成自供出是他在送其去杭州的途中杀害的。[1]

阿部先生虽然列举了石派书《包公遇害》《召见展雄飞》,但他显然没有读过这些书。他说:“石玉崑在《包公案》的开始部分,有否假包三公子的构思设计仍是个疑案。”[1]其实“假包三公子案”是石派书《召见南侠》(即《召见展雄飞》)中的主要故事,只要看过《包公遇害》《召见南侠》,就不可能连其“有否”都称之为“疑案”。小说《龙图耳录》中没有而被阿部先生判断为鼓词“发挥”“改换”的情节,如展昭听到与玉香对话的人非小说中的道士而是另一个奸夫,与玉香通奸的道士在进京的路上被杀(包公的护卫在调查玉香案时破获此案),包公的护卫在调查玉香案时听到包三公子索贿的消息,等等,这些都见于石派书中。也就是说,阿部先生以为鼓词“发挥”“改换”了这些的情节,其实大部分来自石派书的原作。而他以为的石玉昆原作即小说《龙图耳录》不同于鼓词的情节安排,则绝大部分不见于石派书,是小说的“发挥”与“改换”。

与阿部观点相同的学者还有苗怀明,他在《〈三侠五义〉成书新考》一文中提出,鼓词(首图藏本《包公案》《三侠五义》)晚于小说,他说:

拿这两种抄本与现行的《三侠五义》对照来看,它们之间差别很大,绝非仅“删去唱词,文字上有些加工润色”,“情节上也只有两处变动”。它们在《龙图耳录》或《三侠五义》的基础上重新创作,抄录时间当晚于《三侠五义》的刊行。[4]

他的主要理由是:

更值得注意的是结尾部分,《龙图耳录》及《三侠五义》都是写到收服钟雄为止,并无破铜网阵、擒襄阳王的描写,但抄本《包公案》、《三侠五义》都写了白玉堂死于蜘蛛精之手,最后雷部正神、哪吒三太子等下凡相助,诛灭妖道,破铜网阵,擒襄阳王,众英雄班师回朝,不愿做官,甘隐林野,各归本处。……这与现行本《三侠五义》书尾《小五义》的内容预告及现行《小五义》、《续小五义》的内容完全不同,可以肯定这两部抄本不是传自石玉昆,而且它们出现在《三侠五义》刊印后。因为,如果石玉昆将《三侠五义》说完,《龙图耳录》《三侠五义》的结尾不可能象今天这样,未完而止,当会有所反映。这两部书的演出艺人正是利用《三侠五义》留下的悬念空白,大加发挥,另成新作。[4]

苗文仅凭借鼓词的内容比小说完整,就判断鼓词利用小说“留下的悬念空白,大加发挥,另成新作”,这显然是不确的。至少还存在一种可能,即鼓词是原本,内容完整;石派书是鼓词的改编本,或许是改编得不彻底,也或许是改编完了却没有记录下来,事实上正是如此。

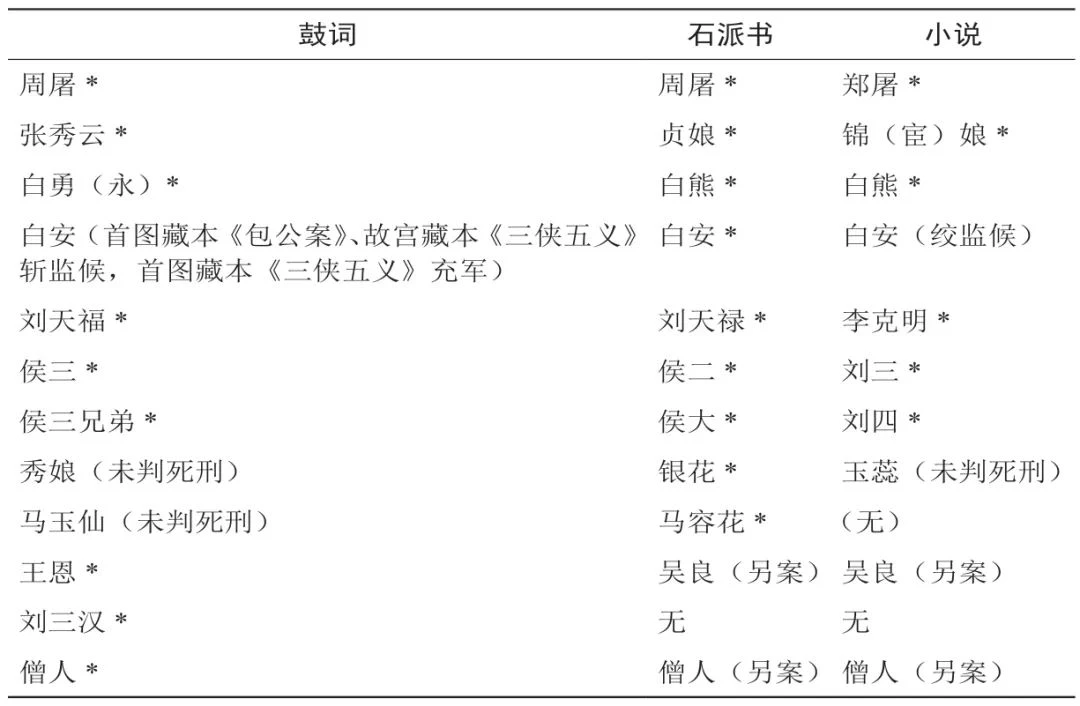

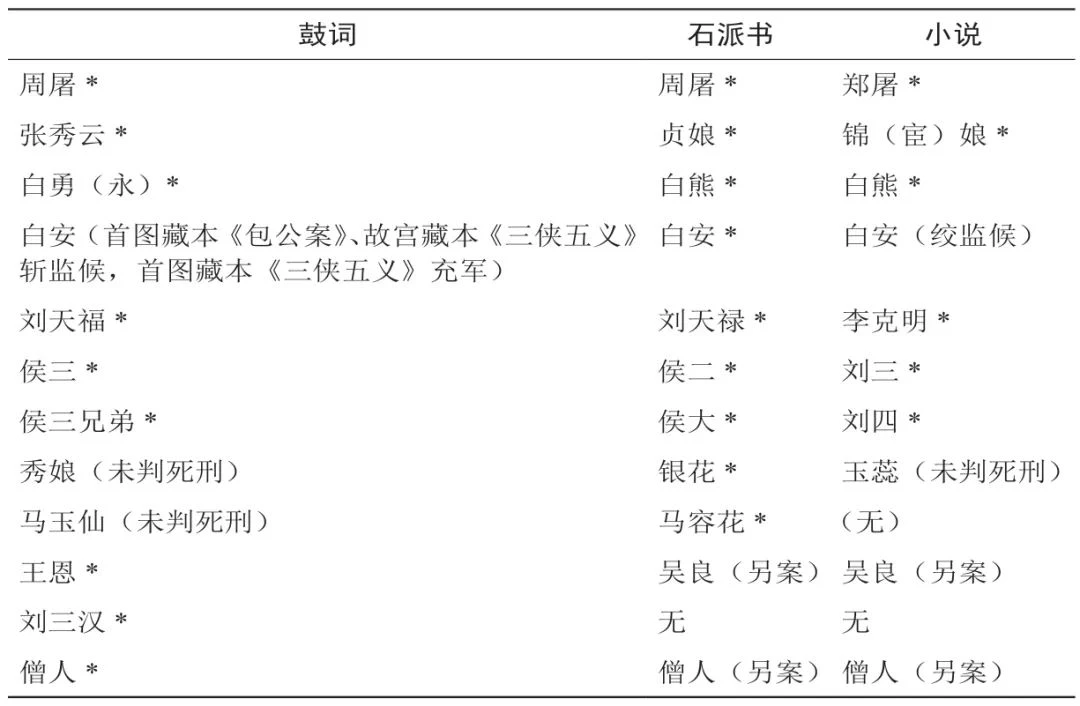

下面以“九头案”为例说明此问题。鼓词、石派书中都写了“九头案”,石派书还单设回目《九头案》,小说在第10回、第11回也有涉及,但不是“九头案”。见表1。

*表示人物被杀或被判死刑。

鼓词:“九头案”是指四个凶犯杀害了五个人,凶犯被处死,为被害者抵命,即周屠为张秀云抵命,白勇(永)为刘天福抵命,侯三为侯三的兄弟抵命,王恩为刘三汉和僧人抵命,故曰“九头案”。

石派书:“九头案”是指四个凶犯杀害了三个人,凶犯被处死,为三个被害者抵命,即周屠为贞娘抵命,白熊、白安主仆为刘天禄抵命,侯二为侯大抵命,这是七条人命。此外,白熊妾银花与仆人白安通奸,犯主仆通奸罪被判处死刑,马容花因贩卖良女贞娘为娼导致被杀也被判处死刑,加在一起亦是九条人命,故亦称为“九头案”。

小说:“人头案”是指三个凶犯杀害了三个人,凶犯被处死,为受害者抵命,即郑屠为锦娘(谢蓝斋抄本作宦娘)抵命,白熊为李克明抵命,刘三为刘四抵命。白安被判了以下犯上罪,定为绞监候,没有被立斩,玉蕊被发卖也没有被处死。另外,小说中没有马容花这个人物,实际上是“六头案”。

鼓词中王恩(天生六指的木匠)与刘三汉合伙抢了僧人的银子,并把他杀死,王恩为独吞银两又将刘三汉杀死,这个故事与石派书、小说中单成一案的“木匠吴良杀僧案”高度近似。除此之外,鼓词、石派书中出现的人名更相近,而与小说中的人名有明显区别。凶犯周屠在鼓词、石派书中同名,在小说中变成郑屠;鼓词中的刘天福与石派书中的刘天禄姓名相近,在小说中变成了李克明;鼓词中的侯三和他兄弟在石派书中是侯大、侯二,在小说中则变成了刘三、刘四;鼓词中有马玉仙、石派书中有马容花,小说中没有马氏这个人物。若按苗文所言,鼓词系在小说基础上“重新创作,抄录时间当晚于《三侠五义》的刊行”,其人名、故事却多与小说之前的石派书相符,就不可解释了。其正确的顺序应是:“九头案”最早出现在鼓词中,是源头;石派书把鼓词中的王恩、刘三汉杀僧案独立出去,这样就少了三颗人头,于是,把鼓词中未被判死刑的白安、秀娘(改名为银花)、马玉仙(改名为马容花)改为死刑,重新凑成“九头案”;小说则完全是在石派书的基础上改编的,去掉了“九头案”的名称,不再凑数,把石派书中被判死刑(量刑过重)的银花(改名为玉蕊)改为发卖,删除马容花这个人物,又将白安改为绞监候,没有再凑“九头案”。

鼓词中的凶犯白勇(永)谋杀刘天福(石派书中为刘天禄,小说中为李克明)的原因是为了谋取游仙枕。阿部先生认为:

即如在原作中因后面“阴错阳差”之故而有包公睡着游仙枕赴地狱的描写,而在《九头案》有围绕着“游仙枕”埋下的伏笔,在鼓词却把“阴错阳差”无理地删去[1]。

阿部先生的意思是,小说(石派书此处同小说)中提及游仙枕,是为后来包公枕游仙枕下阴司调查“范仲禹案”中的男女错接之事埋下伏笔;鼓词中也有包公破了“九头案”后得到游仙枕的故事,但在后文中删去了包公枕游仙枕下阴司查案的情节,故“游仙枕”没了下文。可见鼓词系删改小说而成的作品,删改时顾前不顾后。而事实上鼓词中的“范仲羽案”(鼓词中的状元范仲羽与榜眼阎茶散、探花倪继祖为同科举子)无男女错接之事(情节相对简单,正是鼓词系原始稿之证),故不需要包公枕游仙枕去阴司查问案情。至于阿部先生认为鼓词中的游仙枕的伏笔没着落,也同样是误判,原因在于阿部看到的东大藏本鼓词只有前半部,而不知在鼓词的后半部,即在“平襄阳王”的故事中游仙枕是另有用途的:包公通过游仙枕查到了害死白玉堂的凶手以及清楚了通网阵的布阵情况。

再说鼓词的结尾,如苗文所述,“白玉堂死于蜘蛛精之手,最后雷部正神、哪吒三太子等下凡相助,诛灭妖道”[4]。其实鼓词不只是结尾而是全篇都充斥着神怪的味道,可谓鬼怪妖邪满纸,虽然故事相对原始幼稚,但风格前后统一,体现了作品的原始面貌。而石派书、小说的开头部分有乌盆鬼魂、游仙枕、包公下阴司查案等情节,但在“范仲禹案”后就没有这些神怪的内容了。尤其是在捕获采花大盗“花蝴蝶”(鼓词、石派书中的“花蝴蝶”叫许玉林,小说中叫花冲)之后,石派书、小说的内容便与鼓词完全不同了,即以人间的侠客取代了鼓词中的神鬼妖邪。如此,石派书、小说的艺术性提高了,但也出现了前后风格不一致的情况。另外,小说中叙述的人间故事有的是从鼓词中的鬼怪妖邪内容脱胎而来的,如包公通过游仙枕查到白玉堂死于“蜘蛛精”的通网阵,蜘蛛是结网的,正合通网阵;小说(石派书缺)中没有鬼怪妖邪介入,但人间的铜网阵的设定明显是受到通网阵的启发。光绪七年抄本《龙图耳录》的卷首云:

《龙图公案》一书,原有成稿,说部中演了三十余回,野史内续了六十多本;虽则传奇志异,难免鬼怪妖邪,今将此书翻旧出新,不但删去异端邪说之事,另具一翻慧妙,却又攒出惊天动地之文。

对比之下,鼓词正符合“难免鬼怪妖邪”的原本特征;而“范仲禹案”后再无神怪内容的石派书、小说同样也正合“删去异端邪说之事,另具一翻慧妙,却又攒出惊天动地之文”的加工本特征。鼓词早于石派书、小说甚明,不知苗文为何作出如此相反的判断。

类似情况还有上文提及的“假包三公子案”:鼓词、石派书中的“假包三公子案”的发生时间是在“五鼠闹东京”故事之前,在小说第22回;而小说将其移到“五鼠闹东京”故事之后,在第46回到第48回。从人物来看,此案故事的中心人物是包公以及真假包世荣(鼓词中作包士英)、包兴、展昭、赵虎等人,与“五鼠”无关,可见鼓词、石派书为最初面貌,小说将其后移是为了表现翻江鼠蒋平义救包世荣等侠义行为,明显属于后来者的加工。如果按苗文所说鼓词在小说之后,这一现象也同样无法解释。

关于鼓词、石派书、小说的源流问题,后文还会涉及,此不赘述。总之,笔者以为前人的相关判断值得商榷,事实上鼓词出现得最早,石派书次之,小说最晚。石玉昆及其石派书起到的作用不是搭建故事架构(这在鼓词阶段就已完成),而是在鼓词原本的基础上去粗存精,“将此书翻旧出新,不但删去异端邪说之事,另具一翻慧妙,却又攒出惊天动地之文”。

发表评论