薛莹史籍是于孙吴时期撰写,考量效力的政权系非刘氏之异姓,或许其史论还有一层交待汉末异姓崛起合理性的解读空间。行文如是激切,是否有隐涉孙吴君王孙晧的悖政,以及对孙吴即将灭亡的痛惜?就相当值得玩味了。

一、政治包袱较小的范晔如何回顾汉末史

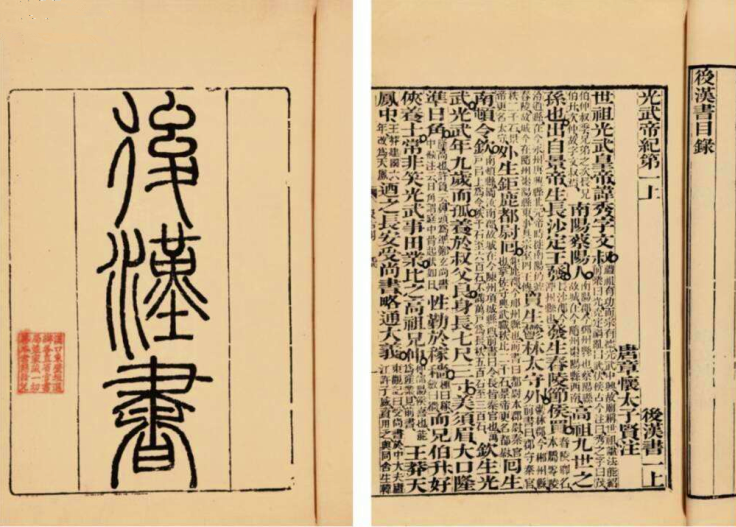

因而还是需要检视"已隔两朝,可以据笔直书",政治包袱较小的范晔如何回顾汉末史。范晔《后汉书·孝桓帝纪》:

论曰:前史称桓帝好音乐,善琴笙。饰芳林而考濯龙之宫,设华盖以祠浮图、老子,斯将所谓"听于神"乎!及诛梁冀,奋威怒,天下犹企其休息。而五邪嗣虐,流衍四方。自非忠贤力争,屡折奸锋,虽愿依斟流彘,亦不可得已。

范晔"论曰"的"依斟流彘"一语,唐代李贤注引《帝王纪》:"夏帝相为羿所逐,相乃都商丘,依同姓诸侯斟灌、斟寻氏。"注引《史记》:"周厉王好利暴虐,周人相与畔,而袭厉王,王出奔于彘。"并自注:"言帝宠幸宦竖,令执威权,赖忠臣李膺等竭力谏争,以免篡弒之祸。不然,则虽愿如夏相依斟,周王流彘,不可得也。"

范晔显系认为东汉桓帝刘志是位无道君王。宠幸宦官的结果,致使"五邪嗣虐,流衍四方",宦官及其党羽为非作歹、荼毒百姓。

幸而李膺等贤臣致力于维持朝纲,桓帝还不必遭受宠幸之臣窃居权柄后将之放逐的命运,或者是人民叛离、逼迫其出奔的下场。"赞曰"言"政移五幸,刑淫三狱"、"倾宫虽积,皇身靡续",前者李贤自注:"幸,佞也。淫,滥也。五幸即上"五邪"也。三狱谓李固、杜乔,李云、杜众,成瑨、刘质也。"后者李贤注引《帝王纪》:"纣多发美女以充倾宫之室,妇人衣绫纨者三百余人。"

又自注:"据桓帝纳三皇后,又博采宫女五六千人,并无子也。"简扼言之,即是指出刘志宠信宦官、屡兴冤狱逮捕贤臣,与采择无己的罪状。

范晔批判东汉灵帝刘宏的力道,亦不亚于评论桓帝时,《后汉书·孝灵帝纪》:论曰:《秦本纪》说赵高谲二世,指鹿为马,而赵忠、张让亦绐灵帝不得登高临观,故知亡敝者同其致矣。然则灵帝之为灵也优哉!赞曰:灵帝负乘,委体宦孽。征亡备兆,〈小雅〉尽缺。麋鹿霜露,遂栖宫衞。

"论曰"征引的"指鹿为马"这一脍炙人口的故事,已经道出灵帝自身的昏庸。"赞曰"的批判性更强烈,"委体宦孽"一语说明宦官可以作恶多端,实是假藉皇权撑腰;而"麋鹿霜露,遂栖宫衞"一句,刘贤注引《史记》:"伍子胥谏吴王,吴王不听,子胥曰:"臣今见麋鹿游于姑苏之台,官中生荆棘,露沾衣也。"

并自注:"言帝为政贪乱,任寄不得其人,寻以献帝迁播,洛阳丘墟,故麋鹿栖宫衞也。"宠任宦官、小人的代价,换来了汉室崩溃的结局。东汉王朝的覆亡,帝王实难辞其咎,尤其是桓、灵二帝,只不过范晔的语调没有薛莹如是激切。

"宦竖乘间,窃弄权柄"最终导致"虐及民",追根究底还是皇帝自身执政的荒腔走板,即是范晔所谓"桓灵之闲,主荒政缪"是也。人君不仅不能无责,责任恐亦不下宦官为是,应当同时接受批判;对照范晔的论赞,显得袁宏确实是尽量将过错归予宦官等、减轻君王的罪孽。只要导致汉室崩毁的问题根源不是帝王的咎由自取,那么汉室就较有扶持的道理;既没有桀、纣残酷,也还不到"君理既尽"、"暴虐已极"的政权转移契机。

袁宏在《后汉纪》建安二十五年、黄初元年处:"君理既尽,虽庸夫得自绝于桀、纣;暴虐未极,纵文王不得拟议于南面,其理然也。"倘若君理已尽,人臣取代君主,有时候是顺天应民之事。交待汉不应亡、民未忘义,就成为袁宏批判曹魏建国缺乏合理性、正当性时,一再强调的前提。

二、扶汉大业的旗帜

袁宏还将汉末群雄假借复兴汉室,以赋予己方阵营仁义之师形象的举动,仅仅着眼于"奉汉"的表面,省略诸多群雄已经将"奉汉"视作更深层目标"代汉"的阶梯。换言之,"奉汉"只是一面旗帜,标榜者未必真心真意于扶汉大业;曹魏一方无需赘言,江东孙氏也是号称"奉汉"、实欲"代汉"者。这也是为什么习凿齿在〈周鲁通诸葛论〉一文中褒诸葛、贬周(瑜)鲁(肃):

三、孙吴政权的想法

诸葛亮在汉末动荡时期,依然抱持着"匡汉之望"、"宗本之心",竭心效忠于欲使"汉室亡而更立"、"宗庙绝而复继"的炎汉宗室刘备。习凿齿赞赏其复兴汉室的志向,并痛斥输诚于异姓的周瑜、鲁肃为小人。周瑜、鲁肃对汉末政局的未来规划,可详见《三国志·吴书·鲁肃传》:

时孙策已薨,(孙)权尚住吴,(周)瑜谓(鲁)肃曰:"昔马援答光武云"当今之世,非但君择臣,臣亦择君"。今主人亲贤贵士,纳奇录异,且吾闻先哲祕论,承运代刘氏者,必兴于东南,推步事势,当其历数,终搆帝基,以协天符,是烈士攀龙附凤驰骛之秋。吾方达此,足下不须以子扬之言介意也。"肃从其言。

孙策亡故后不久,周瑜即指出东汉德运将尽,得到上天眷顾的政权必定兴起于东南。关于东南有王者兴起的说法,东晋史家孙盛就根据政治需求利用之。交待不是孙吴政权俱备兴于东南的资格,而是东晋元帝司马睿将于孙吴旧地成立"绍晋"政权。究竟谁才是兴于东南的王者,都是"人"在建构、"人"在争夺,岂天意欤?

《太平御览》卷九十八引孙盛《晋阳秋》:"(孙皓)于湖边得石函,中有小石,青白色,长四尺,广二寸余,上有白帝字。时人莫察其祥意者,者岂中宗兴五湖之征欤?"《晋书·元帝纪》:"始秦时望气者云"五百年后金陵有天子气",故始皇东游以厌之,改其地曰秣陵,堑北山以绝其势。及孙权之称号,自谓当之。孙盛以为始皇逮于孙氏四百三十七载,考其历数,犹为未及;元帝之渡江也,乃五百二十六年,真人之应在于此矣。"

言下之意,无疑是暗指孙吴阵营必将一匡天下。周瑜期许鲁肃效力于"承运代刘氏者"、效力于孙权帐下,显然已经是无有复汉之心了。紧接着,同传又记载孙(权)、鲁(肃)密议:

(孙)权卽见(鲁)肃,与语甚悦之。衆宾罢退,肃亦辞出,乃独引肃还,合榻对饮。因密议曰:"今汉室倾危,四方云扰,孤承父兄余业,思有桓文之功。君旣惠顾,何以佐之?"肃对曰:"昔高帝区区欲尊事义帝而不获者,以项羽为害也。今之曹操,犹昔项羽,将军何由得为桓文乎?肃窃料之,汉室不可复兴,曹操不可卒除。为将军计,惟有鼎足江东,以观天下之衅。

孙权、鲁肃该次密议的内容,基本就是孙吴政权往后发展的国策;鲁肃这番献谋,确确实实地反映孙权面对汉末时局的真正想法。卢弼注引李安溪亦对鲁肃的规划发出感叹:"人怀此心,故知荀文若犹贤者也。"汉末时颇多意欲开帝王之业者,荀彧等较有扶汉之心者已经逐渐枯萎凋零。孙权表面虽然意欲辅汉、意欲建立桓文之功,实际则已起不臣之心,后人即认为"(孙)权此时窥觊之心已动"。该次密议后,孙权重赐鲁肃与鲁肃之母,就是一种意欲深相结交的表示。

赤壁之战后鲁肃、孙权有段君臣应答,更能见及孙吴君臣的真实想法。《三国志·吴书·鲁肃传》:

曹公破走,(鲁)肃即先还,(孙)权大请诸将迎肃。肃将入閤拜,权起礼之,因谓曰:"子敬,孤持鞍下马相迎,足以显卿未?"肃趋进曰:"未也。"众人闻之,无不愕然。

就坐,徐举鞭言曰:"愿至尊威德加乎四海,总括九州,克成帝业,更以安车软轮征肃,始当显耳。"权抚掌欢笑。"卢弼自注:"是时汉帝犹存,而欲克成帝业,与曹操何异?

曹魏、孙吴、蜀汉之中,势力最强的两个异姓政权皆意欲"代汉"。汉末时期意欲扶汉者的现实处境,恐怕诚如明代林文俊:"汉之末造,群雄并起。曹操以鬼域之雄,逞其诈力,以胁制天下;孙权承间,据有江东。当是时,一时才智之士称为之用,不复知有刘氏矣。"天下"不复知有刘氏"的说法,正好跟袁宏"世之忠贤,皆有宁本之心"一语擂台对打。袁宏使用这一"皆"字显系有夸饰之嫌,较未能完整的观照出汉末时人对于汉室能否复兴这一议题的主流想法。

袁宏《后汉纪》的问世时间,早于范晔《后汉书》约七十余年以上。网罗史料之勤快、丰富不亚于裴松之的范晔,倘若没有目睹过该书几乎是不可能的。

有趣的是,范晔没有选择踵袁宏之步,没有强调汉室不应灭亡的概念、或特别突显蜀汉等等,原因很可能正是范晔认为汉祚告终,蜀汉政权不具延续汉室的资格、更别说是正统王朝地位。《后汉书·孝献帝》"赞曰":"献生不辰,身播国屯。终我四百,永作虞宾。"同情汉献帝刘协生不逢时时,那句"终我四百",正说明史家认定着从汉高祖刘邦开创的汉室国祚已经终结。

《三国志·魏书·文帝纪》注引《献帝传》载汉室官方禅让册诏曾言:"朕惟汉家世踰二十,年过四百,运周数终,行祚已讫,天心已移,兆民望绝,天之所废,有自来矣。"范晔感叹时言"终我四百",颇类似《献帝传》言"年过四百,运周数终"之语,代表该类叙述其实是符合曹魏王朝建构的易代宣言。

范晔《后汉书》建构汉末史时,虽然往往直笔叙述曹操创业、曹丕篡汉的历程,然而没有同袁宏般特别地突显刘备阵营。

参考文献:

《廿二史札记校证(订补本)》

《后汉书》

《三国志》

《史记》

《太平御览》

《晋书》

《三国志集解》

《方斋存稿》

《范晔之人格与风格》

发表评论