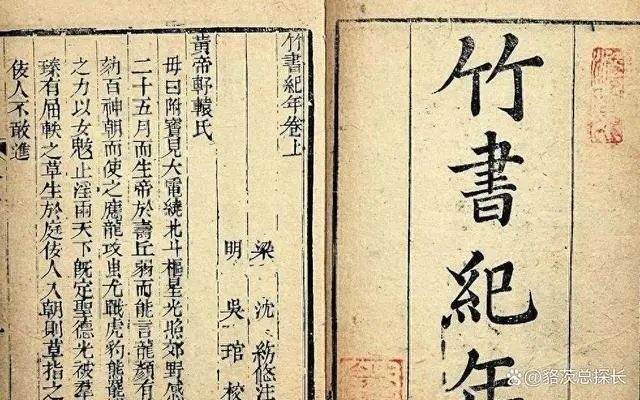

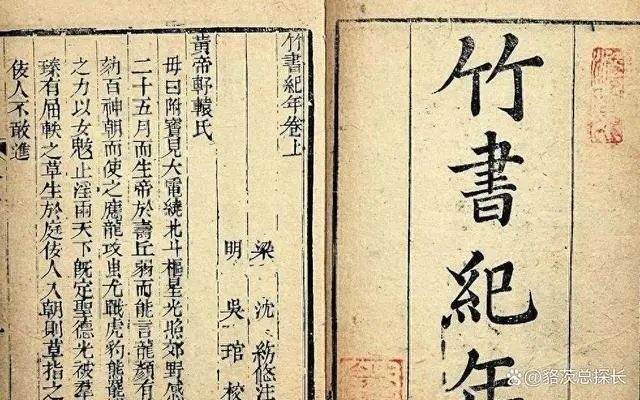

近年来,学者们对古代历史的研究不断深入,一些经典著作也成为争议的焦点。其中,《竹书纪年》作为一部涉及周文王与武王的文献备受关注。有学者提出,这本书的记载或许并非完全可信,尤其是关于周文王驾崩后,武王伐纣的时间点。让我们一起深入挖掘,揭示历史真相。

《竹书纪年》中关于周文王和武王的记载与其他经典史书存在显著出入。文中提到,周文王驾崩十二年后,武王才起兵伐纣。这与《史记》中的记载不符,后者指出武王伐纣的时间距离文王崩世应当更短。

《吕氏春秋·诚廉》记载了伯夷叔齐的西行,指出他们在周文王崩世之时已叩马谏武王,这与《竹书纪年》的时间线相悖。根据《尚书·武成》和《逸周书·世俘解》中的资料,文王继位九年之后即驾崩,武王即位,观兵于孟津。这一观点得到了《礼记·文王世子》的印证,揭示了《竹书纪年》在武王即位时间上存在的漏洞。

古本《竹书纪年》与《史记》的内容存在较大的一致性。文中提到,武王在文王驾崩之年观兵于孟津,且并未改元年号。这一细节与历史事实相符,表明武王在文王驾崩后不久即展开伐纣行动。根据《左传》中的记载,商周两军在牧野展开激战,商朝士兵纷纷倒戈,武王在这场战争中表现出色,成就了灭亡商朝的壮举。

《竹书纪年》中对周武王在位时间的记载与其他史书存在分歧。文中称武王在位十七年,且活至九十四岁。然而,《史记》中的记载明确指出,武王克殷两年后便崩逝。这一点与《封禅书》、《周本纪》等史书相吻合。

据考证,周文王九十七岁终,武王在位时间短暂,仅十一年。与《大戴礼记》中的推测相符,周文王驾崩后,武王即位,不久克殷,展现了周武王时代的短暂而辉煌历程。

通过对《竹书纪年》的解读和对比,《史记》等史书的记载,我们更清晰地看到了周文王驾崩后,武王早期即展开对纣王的伐纣行动。文中所提及的十二年时间差异被证明是一个误导,实际上,武王在文王崩后不久即开始了光辉而短暂的统治时期。

在这段历史时光中,武王克殷、平定乱臣,继位十一年,展现了周武王时代的辉煌。同时,对于《竹书纪年》中关于武王在位时间及卒年的错误记载,我们应当持审慎态度,将更多信任放在史书的一致性和事实的还原上。

总结: 历史是一本深邃而庞大的书,每一篇都值得我们用心解读。《竹书纪年》的研究,不仅帮助我们还原古代历史的真相,更使我们对周文王、武王时代的光辉历程有了更为清晰的认识。让我们在历史的长河中,更好地理解和铭记那段传奇的岁月。

《竹书纪年》的研究引发了广泛关注,这篇文章深刻地揭示了其在古代历史中的不准确之处。通过对比《史记》等史书的记载,文章从多个角度展示了《竹书纪年》中的历史误导和时间线错误。在这种情况下,对于历史研究者和学者而言,保持审慎的态度是至关重要的。

首先,文章提到了关于周文王与武王的时间线矛盾,强调了《竹书纪年》中的记录并非完全可信。这种对比分析是历史研究中常用的方法,有助于揭示古代文献中可能存在的误导或错误。

其次,文章详细解读了《竹书纪年》中的一些细节,例如对武王观兵于孟津的记载,以及对武王在位时间的错误记载。通过这种深入剖析,读者更容易理解《竹书纪年》在历史记录中的局限性,并从中了解到历史研究中的挑战。

文章还涉及到了古代文献传承的问题,指出了《竹书纪年》在后人根据《史记》等书伪造的可能性。这种对文献真实性的怀疑使我们在接近古代历史时需要更谨慎地对待各种文献。

在对武王在位时间的分析中,文章强调了对《大戴礼记》的引用,并通过多个史书的印证,对文中的“文王九十七而终,武王九十三而终”的说法提出质疑。这种综合利用多方面资料的方法,使我们更全面地了解了周文王和武王时代的历史情境。

最后,文章总结了揭示历史真相的重要性,并强调了历史是一本庞大而深邃的书。对于我们理解古代历史,尤其是像《竹书纪年》这样存在疑点的文献,需要谨慎对待,通过不断研究、对比、剖析,逐渐还原那段古老而辉煌的历史。

总体而言,这篇评论文对于《竹书纪年》的研究提供了深刻的见解,有助于引导读者更加理性地看待古代历史文献,同时也呼吁历史研究者在解读这些文献时要持谨慎态度,以还原历史真相。

发表评论