认识蔡先生,是在湘湖师范读书的时候。那时我已读完言情武侠小说,正愁没书可读,图书馆一套《中国历朝通俗演义》就占据了我的眼球。于是夜以继日地沉迷于刀光剑影和宫廷变换之中,和几代国人一样,我的历史常识就是那时候被正式启蒙的。可是书读完,却竟然不知蔡先生就是老家临浦人,惭愧之至。“初闻不知曲中意,再听已是曲中人。”读者尚如此,更何况曲中人蔡先生?

都说“读史可以明智,知古方能鉴今”,如今五十已过,再来细读同乡“一代史家,千秋神笔”蔡先生那段坎坷的著史之路,别有一番沉重在心头。

一、演义之最 震古铄今

蔡东藩的耀眼,无疑就是那套受梁启超等“演义救国”“小说救国”论的启发,从1916年至1926年,用十年时间写就的皇皇巨著《中国历朝通俗演义》。这套演义小说,从公元前221年秦始皇写起,一直写到1920年,共写了2166年间的重大历史事件和重要历史人物。其内容跨越时空之长、人物之众、篇制之巨,堪称历史演义之最,为后人提供了一部浩瀚而通俗的中华通史,为普及中华历史知识作出了不可替代的贡献,自己也终成历史上写演义小说的最大史家。

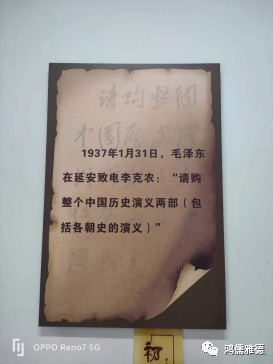

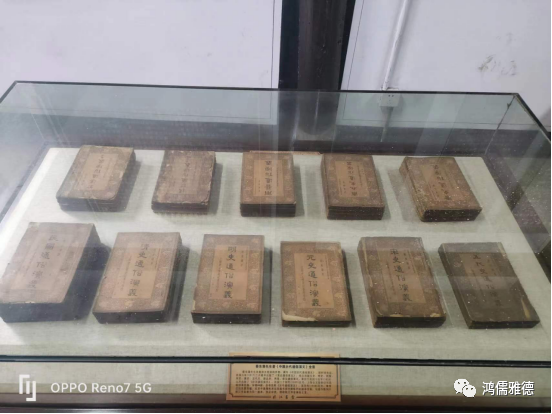

其实在当时有很多记载历史方面的书籍,但对于蔡东藩来说他要写一本大家都能够看得懂的历史书籍,这种书籍就算文化程度不高的人也是能明白的,因为蔡东藩要唤醒更多老百姓的思想,让大家以史为镜,读懂看穿当下社会。《中国历朝通俗演义》包括《前汉通俗演义》(附秦朝)100回、《后汉通俗演义》(附三国)100回、《两晋通俗演义》100回、《南北史通俗演义》100回、《唐史通俗演义》100回、《五代史通俗演义》60回、《宋史通俗演义》100回、《元史通俗演义》60回、《明史通俗演义》100回、《清史通俗演义》100回、《民国通俗演义》120回(另外许廑夫续写40回,计160回),共11部,1040回,字数651万。这11部书,蔡东藩并不是按朝代次序写的,成书时间依次为:清史、元史、明史、民国史、宋史、唐史、五代史、南北史、两晋史,前汉史、后汉史。其中《清史通俗演义》最早,出版于1916年7月,《后汉通俗演义》最迟,出版于1926年9月。11部演义均由上海会文堂新记书局陆续印行,开始印的都是有光纸石印插图本,销行量非常大,一经发行,可谓洛阳纸贵、万人争阅。连毛泽东也发电报给时任党中央驻西安联络局局长的李克农,“请购整个中国历史演义两部(包括各朝史的演义)”,这就是指《中国历朝通俗演义》。到了1935年,会文堂新记书局又把它全部改为铅印本,分装40册,另刊《历朝通俗演义改版印行缘起》一册,把全书的序文和每部的回目集合在一起。这一次重印出版,其销量又大大超过了前次。“我有笔如刀,应为振兴中华效力。”这也算圆满了蔡东藩“演义救国”的宏愿吧。

《中国历代通俗演义》,是一部历史性和文学性兼具的巨著,读之,既可了解中国历史,又可欣赏传奇故事。罗贯中写《三国演义》秉承的是“七分事实、三分虚构”的写作原则,他尊重历史,但又不拘泥于历史,把很多野史糅合融化了进去,巧于剪裁,因此把人物与故事情节写得栩栩如生,具有很高的艺术性。而蔡东藩却独辟蹊径,反其道而行之,他竭力反对于史无据的虚构,主张遵循正史“语皆有本,不敢虚诬.笔愧如刀,但凭公理”,遵循“以正史为经,务求确凿,以轶闻为纬,不尚虚诬”的原则,在体裁上突出“义以载事,即以道情”的特点,并且自写正文、批注和评述,严格地做到了“无一事无来历”、“以不使观者往往为所惑乱”,力求其主要情节均有历史记载作为根据。当然,作为“演义”,他也有虚构,特别是人物对话。但是,蔡先生很谨慎,力求符合特定历史环境和特定历史人物的性格,不敢任意编造。这种“拒不戏说”的态度对后辈历史作家影响很深。可以说,蔡东藩作品的最大特色在于他对历史真实的严格追求。然而也正是这一点,使他的演义小说在艺术上就稍不如《三国演义》,使之不能成为一部文学的演义小说而只能是一部历史的演义小说,这也许正是这部著作在文学界和小说界被冷落的原因吧。

除《中国历代通俗演义》外,蔡东藩又著有30万字的《西太后演义》(又名《慈禧太后演义》),1916年由上海会文堂书局出版,以及50万字的增订清初新昌吕安世所著的《二十四史演义》,由上海大东书局出版发行。这样其一生共著史学演义小说13部,总计724余万字,以严谨的治学态度,兼采史家与小说家之长,将历史真实性和小说的趣味性巧妙融合,撰写了光耀千秋的浩瀚巨著,“起到了二十四史等高文典册的正史所不能起到的作用,从史学角度讲,成就可以同司马迁相提并论。”(中国史学研究所所长吴泽)

“人世有代谢,往来成古今。江山留胜迹,我辈复登临。”正是蔡东藩这样的良知史家,才让吾辈能一次次碰撞历史,知古鉴今、触摸未来。

二、有笔如刀 演义救国

700多万字的作品,工作量是极其庞大的。蔡东藩写历史演义的十年多里,一直拮据度日,用不起电灯,就用油灯;用不起钢笔和墨水,就用毛笔与墨盒。由于常常不顾劳累,废寝忘食,所以渐得胃病。书成之时,胃病愈重,其精力更是日益不济。适值妻儿也是多病之秋,但他毫不动摇,还是夜以继日地查询、撰写、修改、誊抄。孙子蔡福源记得祖母曾经这样说过:“你祖父废寝忘食地写演义,积劳成疾。劝他要好好注意身体,慢慢地写。你祖父却说:‘救国要紧,我的生命可置之度外。’又劝你祖父,多拖延一个月成稿,可多得60元钱,何必这样赶紧呢?你祖父又说:‘钱是身外物,我从不考虑,宁可官不做,来写这历史演义,当然是越快越好啊!’”干着惊人的事,却每月只拿60元薄薪,蔡东藩就是这样一个为了事业而看淡钱财的人。正是这种契而不舍、苦心经营的钢铁意志,才成就了这部演义巨著。比如写《元史通俗演义》就是非常棘手的事情。因为元朝的民族排他性,致使《元史》记录过于简单。其它如商辂的《宋元通鉴纲目》、薛应旗作的《通鉴》、陈邦瞻的《纪事本末》,以及《皇元圣武亲征录》《丙子平宋录》《庚申外史》《元儒考略》等,均缺陷很多。为此,他把搜索目光转向西洋,尽力搜集东西史籍译本。因为他觉得在“蒙古西征”的史料中,西洋史籍译本比中史为详,且于四汗分封,及其存亡始末,亦足补中史之缺,足资参考。蔡东藩写这些元史,就是这样反复参考中西史乘,两两对勘,择要汇叙,各取所长,融会中国和东西洋史籍而成的。他自己说过:“是足以补中西史乘之缺,不得以小说目之。”从而使《元史通俗演义》60回“元代先世及深宫轶事,外域异闻,凡正史之所已载者,酌量援引,或详或略;正史之所未载者,则旁证博采,多半演入。”

写史不同于写文艺作品,可以醉酒泼墨、意到笔至。写史,就要记录历史事实。但正如胡适说 “历史是一个任人打扮的婢女。”一部真实的历史,除了需要史家投入大量繁琐甚至毕生的精力外,更需要作者具有坚定的信念和直面现实的勇气。蔡东藩写书的动机,与当时民族危亡的历史现状密不可分。在那个风起云涌的时代浪潮下,蔡东藩矢志救国,上下求索、著书立说,匡正时弊,试图以一己之长诉之史笔,用通俗演义的形式讲述中国历史,以此帮助国人从历史的启迪中寻找救亡图存的道路,正是他“书生报国”之意,凸显了一个正直的中国知识分子在动荡时代的家国情怀和精神守望。也正是因此,他才选择了首写具有强烈现实意义的《清史通俗演义》。并从此一发而不可收。“借说部体裁,演历史故事”。

辛亥革命以后,虽然建立了中华民国,但政治多变,危害民主共和,蔡东藩对此痛心疾首,力图以通俗的历史演义,唤起民众,挽此狂澜。他当时曾说:“孰知时事忽变,帝制复活,筹安请愿之声,不绝于耳。几为鄙人所不及料。”他写《清史通俗演义》就是针对这一实际情况,提出“关于帝王专制之魔力,尤再三致意,悬为炯戒。”但身处现实,这谈何容易!就是他的亲友,也不断向他进言,貌似忠告,实则阻挠。如邻居李马鉴,是一个清廷遗老,得知蔡在写清史,就絮絮叨叨来述说清王朝的功绩,赞扬君主制度的优越。友人沈幼贡,则本着反清复明的旧思想,在蔡面前常嘀咕清朝是“胡人犬种”。两种观点,两种势力,争锋相对,均偏激之极,这在当时社会上是真实市场。而蔡东藩的主张却是:应当尊重历史事实,不偏不倚、不走极端,全面考虑。“夫使清室而果无失德也,则垂到亿万斯年可矣,何到鄂军一起,清社即墟?然苟如近时之燕书郢说,则罪且浮于秦政、隋炀,秦隋不数载即亡,宁于满清而独永命,顾传至二百数十年之久欤?”从而吸取经验教训,体会“仍返前清旧辙”是逆于潮流。“以之供普通社会之眼光,或亦国家思想之一助云尔。”他自信、坚韧,排除形形色色的其他说法烦扰,废寝忘食地搜集资料,一切以史实说话。

写《清史》尚且如此,写当代史《民国通俗演义》更是击中时弊,阻力尤大。当时他刚写好80回,上海会文堂新记书局就迫不及待地出版了。有个军官就气势汹汹地来该局找蔡东藩。知道蔡不在,就耀武扬威地留下一张恐吓条子和两颗子弹,逼迫他修改原稿。蔡东藩知道后非常气愤,理直气壮地说:“我写的是历史,不是故事。要改变观点是不可能的,坚决拥护民主、共和”。当时,社会上未见有民国史的书籍,而他则敢于撰写,在该书中比较详细地记述了辛亥革命、孙中山下野、袁世凯称帝、蔡锷讨袁、张勋复辟、五四运动等重大历史事节的始末,并有机地穿插有关轶闻趣事,做到“语皆有本。”如关于蔡锷和小凤仙的文字记载,最早只有蔡东藩的《民国通俗演义》里才能找到。由此可见其胆识和才能。许廑父称赞他说:“蔡子嗜报纸有恒性,搜集既富,编著乃详,益以文笔之整饬,结构之精密,故成一完善之史学演义,出版后不胫而走遍天下。”

写作如此,出版同样困难重重。《清史通俗演义》因为有其独特的见解,与拥满复清、排满复明的思想大相径庭,与攀鳞附翼、见风使舵的人认识很不一致。因此多次遭到上海大东、广益等书局的奚落和嘲讽,不予出版。1916年春,《清史通俗演义》100回“举总统孙文就职,逊帝位清祚告终”的末回跃然纸上。他反复综观全书,亦颇自得:“著书人或详或略,若抑若扬,皆斟酌有当,非漫以铺叙见长,成名为小说,实侔良史。录一代之兴亡,作后人之借鉴,是固可与列代史策,并传不朽云。”但事非经过不知难,直到近半年后,托熟人几经周旋,才最终由上海会文堂新记书局接受出版。

鲁迅说:“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。”蔡东藩用满腔爱国热情铸就的演义巨作,不仅给我们打开了一段完整的历史时空,更给我们留下了“有笔如刀,丹心铸魂”的不朽精神财富。

三、书生本色 心系天下

蔡东藩有自撰诗《舟中志感》:“漂泊孤踪一叶舟,不堪心事问东流。悬帆半幅分吴越, 枕三更数斗牛。风雨鳌山增别绪,江天胥水咽离愁。浮萍来去皆无定,强向人间说自由。”任何人都不能游离时代之外,书生正气的蔡东藩亦是如此,破碎的时代给他带来了浮沉流离的一生。蔡东藩,1877年7月23日,农历六月十三日(清光绪三年,岁次丁丑),生于浙江省山阴县临浦牛场头(今属萧山县)一个店员的家庭里。幼名椿寿,稍长取名郕,后自号东潘,意为隐居住东海之滨,以明甘于淡薄安心写史之志。自幼聪颖好学,六岁随二哥入塾开蒙,学习了四书五经、《资治通鉴》等书,时人称为“神童”。六十九岁时因发“三日疟”病卒于1945年3月5日(农历正月二十一日)。

蔡东藩幼年时,家境穷困,有三个姐姐和两个哥哥。父亲蔡文杰是临浦一家丝行的店员,工资微薄,但重视教育,叫三个儿子用功读书,以求改变穷困的处境。可是命运多厄,两个哥哥先后夭折,嫁在农村的三个姐姐也都患肺病相继死亡,后父母也分别过早离世。因此十多岁时蔡东藩就成了全家光宗耀祖的希望和顶梁柱。没奈何只好到丝行老板金锦生家为公子当“伴读”,这样,既有机会听老师讲课,又不需学费,且还有伙食供应。但蔡东藩从小秉性刚直,不喜逢迎,“伴读”生活寄人篱下,心情总不舒畅。伴读一段时间后,就到热心科举考试的二姐夫田沛鋆家住下,以便互相督勉,参加科考。

纵观蔡先生一生,除“有笔如刀、演义救国”外,还先后经历了“热衷科举、清官救国”、“编教科书、教育醒民”、“独善其身、儒医济世”几个阶段, “虽穷独善其身,但心兼济天下”的文人本色在其身上体现的淋漓尽致。

“热衷科举、清官救国”。蔡东藩少年就不屑小地方“临浦才子”,而立下“乡里第一,城里立壁”的宏愿,孜孜向学,以求功名。蔡东藩他在《游西湖孤山记》里就写道:“弱冠时,馆杭州”,20岁时就在杭州各书院听遍讲课、读遍史书、抄遍经文。光绪十七年(1891)蔡东藩14岁时,经过县考、府考后,和其二姐夫田沛鋆都中了秀才,而且是当时临浦中秀才年龄最小的。从此,名传萧山,被誉为“神童”。关于神童的故事,现在依然有人津津乐道地谈起。当时中秀才后的一天,蔡东藩去看社戏,一位老人家决定考他一考,叫他给这台社戏写一副对子。蔡东藩脱口而出:或为君子小人,或为才子佳人,登场便见。有时欢天喜地,有时惊天动地,转眼皆空。话音刚落,满堂喝彩。为了还债养家,蔡稍大后还做起了癸巳年乡试的枪手,冒名顶替帮别人考取举人,虽属无奈,但也可见其神童不虚。只是轮到自己乡试之时,却两次落榜。其中一次,竟完全是运气不好,因为逊让两个学生送来的一碗蒸鸡,而沾湿了已经预先做好的试卷,模糊了卷面字迹,而名落孙山。

但他并不气馁,修齐治平的志向不断鞭策他砥砺前行,希望学而优则仕,做一名匡时济世的清官。当时晚清,列强入侵,对外屈辱投降,在内贪官遍地,人民生活困苦,国家陷入倒悬之际。是时,科学废除之后,又举行优贡、拔贡补考,于是宣统元年(1909年)蔡又去参加清廷的己酉科优贡考试,被录取;1910年再赴京参加朝考,取为一等第131名。大有蟾宫折桂,金殿传胪之势。发榜后,他曾去朝见过皇帝。蔡东藩对孙子说:“说起这件事真好笑,比演戏还不如。为了朝见,花了一大笔钱,去购买了一套绣花衣帽。半夜里就在朝见的殿外等候。等到天将黎明,由太监传出话来,说是朝见皇帝了。于是跟着大家进了殿门,跟着大家跪下叩头,跟着大家叫万岁。这样身不由主地搞了一段时候,总算朝见结束,各自可以回去了。天晓得,不但皇帝的影子没有看到,而且连什么大臣的影子也没有看到。”

翌年春,蔡东藩被分发到福建省以知县候补,实现“清官救国”的文人理想似乎就在眼前。可是未经仕途的蔡东藩,哪知当时官场的陋俗恶习。一个远道而来的候补知县,在省城里有谁看得起!蔡东藩没有向巡抚、臬台、藩台等衙门的守门人送上钱,连会见这些大官的机会也没有。虽几经周折,能与这些大官相会,他们又哪里把他放在眼里!官场中的应酬,吹牛拍马,尔虞我诈等,天真的蔡东藩都不甚了了,待稍有觉察,也不肯仰人鼻息,轻易折腰。“官场原是戏场”他在《释蠹》一文中,就无情地讽刺揭露了蝇营狗苟的官场。终于看透了官场丑恶和腐败的蔡东藩,在福州不愉快地住了一个多月,就称病回家。这时正是1911年(辛亥)的夏天。

残酷的现实无情地击碎了蔡东藩以科举入仕、清官救国的文人梦想。他和那一代有识之士一样,已经不再期待一个行将就木的王朝能够海晏河清,丹宸永固。他将以自己的方式,投身到时代变革的洪流之中。

“编教科书、教育醒民”。蔡东藩从福建回来后,痛恨清政府的腐败和官场的黑暗,决心跳出仕途的圈子。当时,近代著名文化人士,同县下邵村好友邵希雍,知道蔡东藩的情况,称赞他是“危崖勒马,智士也。”邵希雍长住上海,曾著《高等小学论说文范》,由上海会文堂新记书局出版,风行全国,又拟续著《中等论说文范》,但国事多“苦无暇晷”,一再邀请蔡参加编撰。蔡东藩欣然应聘,从此开启了为振兴中华效力的著述生涯。蔡认为教育醒民,首先要进行教科书革命,他以“我伸我见,我为我文”“不必不学古人,亦不必强学古人;不必不从今人,亦不必盲从今人”为准则,以满腔的热情,浅显生动的文笔,撰写、修改适合各年龄段学生的教科书、教学类工具书和启蒙读物。写《中等论说文范》时,蔡曾与邵希雍谈及对教育的看法,他非常注重教科书的作用和质量,特别注重防止虚浮不实用。邵在该书的序言中说:“吾同学友蔡君东潘,究心教育有年矣……夏初与晤申浦,纵谈当世事,蔡君以教育急进为第一义,余深韪之。”此时,适逢辛亥革命,蔡东藩对辛亥革命是欢欣鼓舞,尽情歌颂的,他在该书的自序中说:“窃谓为国民,当革奴隶性;为新国文,亦不可不革奴隶性。”“但能理正词纯,明白晓畅,以发挥新道德、新政治、新社会之精神,为新国民之先导足矣。” 自《中等论说文范》由上海会文堂新记书局出版后,他就常常与该局打交道了。邵死后,会文堂新记书局因邵著的《高等小学论说文范》需要修改,也请他执笔加工。从此,蔡东藩陆续替上海会文堂新记书局编撰了《写信必读》《楹联大全》《留青别集》《幼学故事琼林续集》《客中消遣录》等书。

“教育救国”是近代中国仁人志士救亡图存的一股探索思潮,对蔡东藩来说也是根深蒂固的,蔡东藩认为“群治革命,守重教育”,要用表达自由思想的“新国文”培育“新国民”。因此,除编写教科书以唤起民众觉醒外,他还先后在杭州、绍兴、萧山临浦多次投身私塾、国立等一线教学实践,做国文、历史教师。他将古希腊医生波克拉底的四种气质类型分类应用到教育中,因材施教,并认为教育有三要以要义“教授、训练和养护”。他不但对语文教学提倡“学以致用”,力主革新,试图开蒙学生,还注重学生的体育、德育、智育教育和个性培养,同时主张学以致用,要为国家富强训练农业、工业和商业人才。

“独善其身、儒医济世”。世事无常,造化弄人,命运不断捉弄着这位羸弱书生。除了他的父母和五个哥姐都相继早逝外,自己也因为两个前妻相继去世,先后结婚三次,有三个子女中也仅存一向多病的长子震濆留世。在《挽妻联》中他如斯痛哭“无父母,无兄弟,无姐妹。卿亦似我,十七年苦况齐尝,总怜同病相依,合当偕老;多患难,多险阻,多疾厄,死复生,生而复死,四百里征夫闻讣,自悔临歧忍别,有负深情。”国难家愁犹如无情的冰雪阵阵向蔡东藩袭来,但在饱尝生离死别的人间悲苦后,也锻造了他更加坚韧不拔的生命品质,恰如岁寒的松柏、怎肯甘心老死牖下?他初心不改,念念不忘的是国家的前途,民族的安危,群众的疾苦。他热情拥护共和,赞成民主;坚决反对帝制,憎恨专制。在报国无门,多方头破血流,又亲眼看到自己十多个亲人因为缺医少药先后离世死亡,内心就立下了行医济世的思想。他先叫儿子震濆到杭州中医专科学校求学,使他懂得一些医药知识,一方面可以注意自己身体的调理,另一方面可以解救人们疾病的痛苦。儿子学成后,蔡东藩又用稿费在田家附近造了三间房子,要他住在那里替农民看病。

他自己也在乡间自学行医,给贫苦农民看病。虽然年老体衰,还是不辞劳苦地出诊,救人急难,并写成《内科临症歌诀》4卷。因为医治有方,请他看病的人,常常络绎不绝。1944年深秋,从富阳紫阆来了四个农民,打听到蔡东藩医好的人很多,特来请他去给他们的父亲看病。当时蔡东藩自觉身体不适,但踌躇后还是毅然前往并治好了老农的病,自己却劳累困顿,发起了 “三日疟”(即“四日两头”的疟疾),大半年后溘然与世长辞。

“像我这样,总可叫作儒医吧!”这是蔡东藩式的幽默,也是自嘲,但迫于山河破碎的现状,一介书生,能于万般无奈中一手执笔疾呼,一手悬壶济世,正彰显了心系天下的中国传统文人本色。

四、身后遗迹、历史不忘

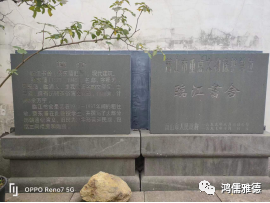

墓葬,是一个人留给世界的最后记忆和最原始的历史。蔡东藩1945年去世后葬在五里外的池头沈村割子山。墓很难找,只能沿着一条小引水沟,蜿蜒曲折攀爬而上,如果没有熟人带路万难找到,我也是在朋友东藩书院院长王丽华女士的指引下才有幸当面瞻仰的。蔡墓坐北朝南,1967年原先鲁瑞熊书写的碑文以及墓前台基石均遭受破坏,1985年萧山县政府拨款重修,近几年当地所前镇政府又开始重视起来,正在修建石板山道和正方形的白色水泥围栏等,已经有了名人墓的样子。我脱帽鞠躬,并绕墓一周,久久注视墓碑上“蔡东藩先生之墓”几个字以及两块市区文物保护单位石碑,感慨万千。人间多难,写史更难,连死后都不得安宁,这大约就是文人的悲哀吧。“山水一生、史文同辉”,希望和蔡先生一样的前人们都可以静守乡土、永享安宁。

人去水流,墓穴如此,蔡东藩生前住处更是为避战乱辗转多处,先后在临浦牛场头、临浦达弄、所前庄里陈、所前山里王、诸暨十四都藏绿坞、诸暨野鸭岭等地栖身。

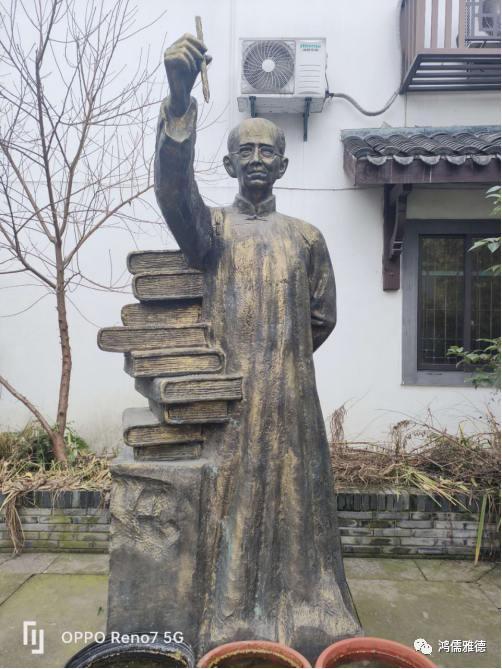

现存所前镇金鸡山之南金山村娄家湾1号,仙师殿西、会龙桥北的一栋砖瓦老房子故居,就是1926年在其二姐夫田家附近为儿子购买的行医之所,2009年4月被列为市级文保单位。故居为三间两层、坐北朝南的砖木结构江南庭院式住宅,白墙灰木,约有200平方米,一堵近3米高的白砖黑瓦围墙将故居与外界隔开,门前修一个小花坛,墙门开于东侧。小园正屋前是石板铺的天井,正屋中间为厅堂,八仙桌上方是一幅山水画,“一代史家,千秋神笔”八个字分列两边,上首是“义演千秋”四个金黄色的繁体字。东间厢房为厨房,西间厢房曾设私塾,楼上为卧室,故居里还保留了蔡东藩用过的书桌和椅子。书房陈列着当时蔡用过的一桌一椅一柜,门外是一副木刻对联“海纳百川有容大,山连千岭无际高”,以示其谦逊求进的写作态度。

当时蔡东藩书写之余,还萌生实业救国,增加农民收入的念头,表示要“使人人有谋生之能,人人生利可救国贫”, 1930年在此还办了一个名为坤元毛巾厂,以抵制日货,有十来张木机,十来个工人,手工操作,质量上乘,产品大都从门前西小江运出。可惜日伪军渡过钱塘江后,毛巾厂也惨遭洗劫而停产。现故居由小孙子蔡福绥夫妇负责管理。

来娄家湾之前,蔡东藩大都写好了那套《中国历代通俗演义》,创作的地方就是临浦戴家桥达弄的“临江书舍”,是1914年向一户金姓人家租来的“工作室”,直到1937年搬走。寓临江书舍24年,蔡东藩除写作外,还设馆授徒,教书行医。临江书舍因毗邻西小江而取名,也称“临江寄庐”,是旧式凹字形砖木结构楼房,和故居一样为白砖黑瓦徽派样式,典型的晚清江南民居建筑。书舍也是二楼三底,坐北朝南。正门就在一条小弄里,并不敞亮,但是特别精致,为石槛石门框,上书“临江书舍”四个黑底金黄色的行书,进门有一小天井,正门又是“临江书舍”四个行书繁体,门联又为盖棺定论八个绿色草体字“一代史家、千秋神笔”,正堂为“萧山相国”五部尚书朱凤标手书对联“须向孔颜寻乐地,好从潘陆探文心。”上楼正屋是卧室和书房,陈列有清式桌凳床柜和笔墨纸砚等,侧墙一幅对联“雄吞东三岛,睥睨西半球。”中间是一幅凤凰图,组合在一起,尽展主人书生气概。楼下西厢房为学堂用房,均为木课桌,正墙为先师孔子像,边墙为长篇《共和三字经》。另有著名历史学家顾颉刚先生等的评价:一部《二十四史》分量太多,就是历史专家也不容易把它完全熟记,倒不如这部演义,随意翻览一下,说不定会有提纲挈领的功效。

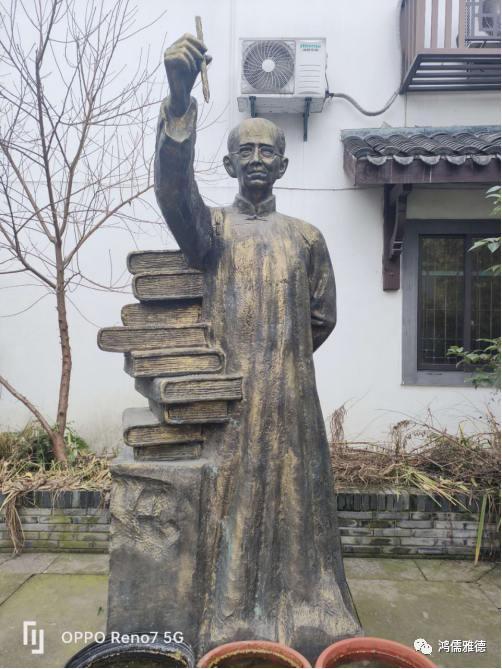

夜幕已染,退出小院,又见蔡先生庄严立像,身侧一摞史书,左手后背,右手高擎毛笔,似要写尽历史兴亡、人世春秋。凝视良久,我久久不能释怀,回望西小江仿佛一位历经兴衰后终趋宁静的长者,款款而流,不问过往,一如蔡君。历史就是这样于无声中听惊雷,唯有一曲《醉高歌》悄然响起,唱尽蔡君悲欢流霞:“少年怀抱功名,宦海唏嘘泡影。清风吹绝攀龙兴,吹起儒生秉性。林泉笔奋雷霆,稗史呵成巨鼎。千秋一揽东岳景,一揽河山万顷。”

2023年2月24日

孔鸿德,杭州萧山人氏,孔氏德字77辈。高级政工师,中国南孔文化研究院副秘书长、萧山区儒学学会副会长,中华诗词学会会员、杭州萧山分会会长,江南宋韵研究院研究员、杭州市作家协会会员。致力于散文古诗词杂评等文学创作和儒学南孔文化研究,作品十万余字散见于报刊,散文集《一树怀念》、杂文专集《旧儒新说》等获萧山区重大优秀文艺作品奖、杭州市社科联学术出版年度扶持等。交流:诗词文化、儒学文化、宪法文化。爱生活、爱风景,更爱游走的文字;爱诗词、爱古风,更爱沉淀的思绪。自然的星空从来都是重复开始和结尾,多年以后不知我是哪片?

发表评论