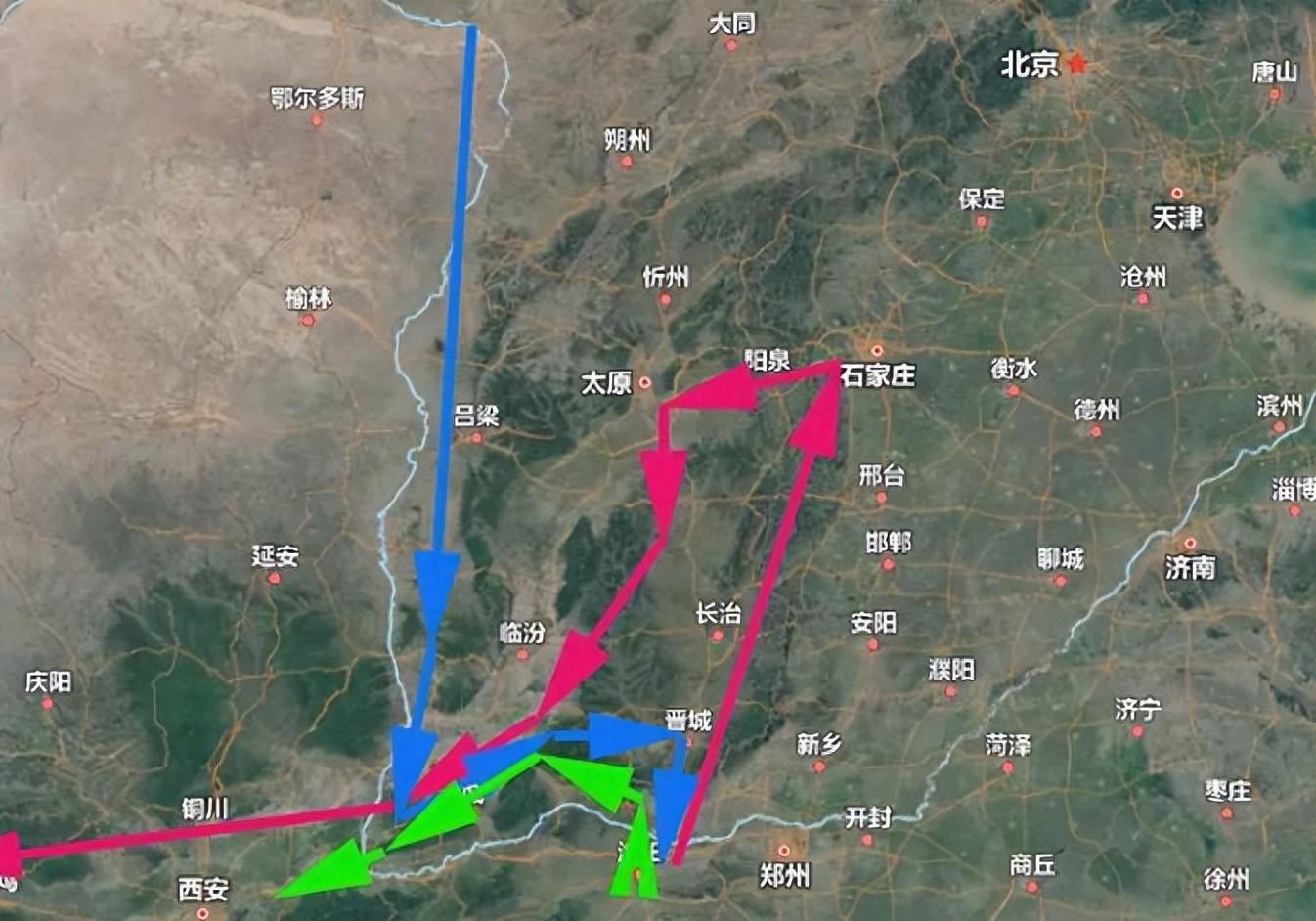

本图为编者据文章所画。红线为西征初期路线,蓝线为东返末期路线,绿线为东返洛阳完成庙祭后回归南郑路线。

文/雷晋豪

李学勤先生对于《穆传》地理研究的重要贡献,即是指出了绛县横水的倗国为《穆传》之“(崩阝)人”,为《穆传》的地理重构找到了一个有力的参照点,相关地名也可以由之进行系统性的调整。

按周穆王由洛邑北行,渡过漳水之后,经由井陉进入晋中地区。不同于过去认知的西北走向,横水墓地显示周穆王的旅程应转为南向。故井陉与倗国之间的“隃”与“焉居、禺知之平”两地,应该位在井陉与绛县的交通在线。在这个地域之中,“隃”更适宜对应于《左传》记载的“魏榆”,《史记》之中又称“榆次”,位置在山西省晋中市。

“焉居、禺知之平”,依照古文献的地名通例,应是以“焉居”与“禺知”两个地名界定其间的“平”(山间盆地)。其中,禺知无法找到对应,但焉居应该就是著名的“阏与”。《史记集解》引孟康注“阏与”曰:“音焉与。”按“阏”字从门于声,而古文“焉”犹“于”字,从“于”得声之字如《尔雅》“阏逢”,《史记》作“焉逢”。

又上古音之中,“与”是喻母鱼部字,“居”是见母鱼部字,二字同为鱼部。古籍之中,喻母的“与”可以通读为见母的“举”,而“举”与“居”又可以通读。《史记·司马相如列传》中的“族举递奏”,徐广云“举一作居”,而《汉书》《文选》等均书作“居”。可见“焉居”也就是“阏(焉)与”。

阏与的地理位置古籍记载颇多分歧,今人靳生禾考订应在山西沁县乌苏村,属于上党地区的北部。可见周穆王由井陉至榆次后,采行霍太山东麓的交通线南下进入上党地区,由此西南行可抵达绛县横水的倗国。

以李先生论定的倗国在绛县横水为定点,周穆王的下一个地点是“阳纡之山”。依《穆传》记载,穆王于癸卯日先自倗国“西钓于河”,次日(甲辰)“猎于渗泽”。二日后(丙午)“饮于河水之阿”,并返回“倗邦之南”“渗泽之上”。又二日后(戊申)由倗邦西征抵达“阳纡之山”。这一系列旅程都在黄河以东,路程只有一至二日,相距应该不远。由绛县横水的倗国出发西行二日,则穆王最可能行经绛县以西与黄河永济段之间的涑水流域,且该地应有河沼地貌。这就划定了“阳纡之山”的范围与地貌特征。

所谓“阳纡之山”,依地名通例系以“阳纡”来界定山体。以下先论“阳”之得名。循着“阳纡”可称为“阳山”的思路,最适合的对应者是运城盆地以南,中条山脉的局部山块。

《括地志》河东县下云:

蒲州河东县雷首山,一名中条山,亦名历山,亦名首阳山,亦名襄山,亦名甘枣山,亦名猪山,亦名独头山,亦名薄山,亦名吴山。此山西起雷首,东至吴坂,凡十一名,随州县分之。

中条山脉东西绵延一百六十余千米,其名称“随州县分之”,故山名特多。依据2019年4月22日所进行的地理实查得知,中条山脉西段孤峰特多,各有专名,而“首阳山”系指今山西省永济市南、较近黄河的中条山西段。推测“阳山”应当是“首阳山”的简称,大致在中条山脉的西段位置。

次论“阳纡”之“纡”。“阳纡”字《山海经》作“阳污”,赫懿行云“阳污即阳纡,声相近”。丁谦亦以“阳纡”即《山海经》“阳污”。按《说文》“小池为污”,《周礼》亦载冀州之“泽薮曰杨纡”,则“阳纡”应是因阳山得名之泽薮(污)。该地在《周礼》成书之时应有较大水体,故成为冀州泽薮的代表。至东汉晚期郑玄注“杨纡”时云“所在未闻”,则水体已经退却有时。由此可知,“阳纡”由战国时期以至汉代应经历了较明显的陆化过程。以“阳纡”即“首阳山”为地标,该泽薮最有可能位于中条山北面的运城盆地之中。

地质学研究显示,运城盆地在地质时期是一个大湖,其水域南抵中条山北坡,向北则扩展较远。地壳运动使中条山脉抬升,同时使盆地下陷,促使水体向于运城盆地集中。通过卫星影像可知,先秦时期的盐池与女盐池(硝池)的范围都比今日要大,甚至整个涑川流域由闻喜县以至下游的永济市,盐池之外还散布了如五姓湖、鸭子湖、董泽等大小不等的湖泊,是一个湖沼的密集分布区。

考古研究呼应地质学的观点。聚落考古对于运城盆地东部所进行的拉网式调查显示,仰韶以至二里冈时期的遗址连续性地分布在地势较高的岗地近水处。相较之下,地势低平的运城盐湖周边和临猗县境遗址稀少,至近黄河的永济县境始又有较高密度的遗址分布。

这个湖沼地带在历史文献中也能找到印证。《左传》载:

晋人谋去故绛。诸大夫皆曰:必居郇瑕氏之地,沃饶而近盬。

杜预注“河东解县西北有郇城”。按西晋河东解县在今山西临猗县西南方,距离今日运城盐池有相当距离。引文说明,春秋晚期运城盐池已有明确水体,并有专名称“盬”。盐池以西虽已成陆,观《左传》所述尚非宜居之地:

郇瑕氏土薄水浅,其恶易觏,易觏则民愁,民愁则垫隘,于是乎有沈溺重膇之疾。

“愁”应读为“(氵愁)”,即中医所谓因肾脏运行不协调所造成的足肿之疾。依据现代的医学观念,双足水肿很可能与肾脏病有关,而饮食的钠量过高又是肾功能衰退的重要原因之一。引文对于地貌以及病症的描述,佐证了先秦时期运城盆地的含盐水体自该地退却未久,致其地理环境依然“土薄水浅”的历史面貌。

由此可见,地质时期中条山以北应存在一系列的湖沼。推测《穆传》记载倗邦之南与黄河之间的“漆泽”“渗泽”,以及因阳山得名之“污(纡)”等,大概都是分布在闻喜以至永济之间、涑水流域的古代湖泊。自战国时期农业生产加速开发后,水体逐渐淤浅退却,部分泽薮之名也消失于历史长河。至东汉末年,郑玄已经不知“阳纡”之所在,后代文献更寻不到其踪迹,遂衍生出种种争议。本文既已推定阳山在中条山脉之中,也就可以推定以其命名之“纡”应为战国时期运城盆地之中的残存湖沼之一。

“阳纡之山”即是以从阳山得名之“阳纡”所界定的山体,其地名结构恰似“阳华之山”。按《吕氏春秋》之“九薮”有“秦之阳华”,其故地今已不存。据访问当地学者得知有二个可能地点。其一据《吕氏春秋》高诱注在“华阴西”。按东汉华阴县城较今华阴市偏东,约当今日华阴、潼关交界处,地势较低。另一说据胡渭《禹贡锥指》位在洛南。在今日洛南县的洛水沿岸,有发现湖相沉积。从史料学的角度而言,华阴之说时代较早,也符合地理条件,但胡渭之说也不能完全排除。本文暂采华阴说。以“阳华”薮界定的山体称为“阳华之山”,其位置据《山海经》:

阳华之山……阳水出焉……门水出焉。

杨守敬指出,门水即宏农河,注入黄河。阳水即文峪河,注入洛河。二河源头相近,致郦道元误为一河。依当地学者指示,宏农河今称宏农涧河,流经河南省灵宝市,其上源为西涧河,发源于豫、陕交界。本文研究则确认文峪河今称西峪河,在洛南县的柏峪寺镇东注入洛水。准此,西涧河与西峪河的分水岭应即阳华之山,位置在洛南、灵宝与潼关的交界带,是秦岭支脉上的高峰。这个位置距离华阴、潼关交界处直线距离约四十千米,视觉上尚属合理。推测正如“阳纡之山”的地名体例,“阳华之山”是以阳华泽为坐标来界定的山体。

从地理位置而言,“阳纡(污)”为中条山北之泽薮,则“阳纡之山”应也在晋南地区。按《穆传》“阳纡之山”与“燕然之山”临近,后者临近“河水之阿”,而由河宗于该地祀河神时系“西向沉璧于河”,知其位在河东近河处。由此可见,“阳纡之山”应位在晋西南河曲一带,属于中条山脉的西部。

抵达阳纡之山后,《穆传》载:

柏夭既致河典,乃乘渠黄之乘,为天子先,以极西土。乙丑,天子西济于河。□爰有温谷、乐都,河宗氏之所游居。丙寅,天子属官效器。乃命正公郊父,受敕宪,用申八骏之乘。以饮于枝洔之中,积石之南河。(《汇释》,第62—63页)

诸家多以为穆王自阳纡西渡过黄河之后,继续前往“积石之南河”。关于“积石”,诸家多据《禹贡》《汉书》以及后代地理书志,推论其在兰州、青海甚至河源地带(《汇释》,第63、68—69页)。

诸家多未审文义。穆王既已“西济于河”,则是由河东渡过南北流向的黄河至其西岸,怎么可能又饮水于东西流向的“南河”?另外,穆王的活动范围既在晋南,则正公郊父的饮马之地怎么可能一跃至甘、青地区呢?细审文义,穆王是单独跟着伯夭渡过黄河抵达河西,其大部队依然在后方。由于西征准备工作已届完成,故命令正公郊父整饬八骏,饮马“积石之南河”,准备正式西征。以下分述穆王的动向以及正公郊父的饮马之地。

穆王的出发地是涑水流域的阳纡之山,则其“西济于河”的渡口应是永济市的蒲津渡,由之可抵达黄河以西之地。《穆传》云该地“爰有温谷、乐都”,为河宗氏“游居”之地,而未云穆王“至于”此,似乎穆王只是知其周围有此二地,并未亲身抵达。

由穆王的位置推测,“温谷”“乐都”都应在关中平原东部的渭河下游地带。关于“温谷”的学说甚多,顾实认为是西宁西南的“热水泉”(《汇释》,第64—66页),虽因地域悬隔而不可采,然循此思路在渭河下游寻找“温谷”,应是指渭河下游、秦岭北麓的地热温泉。

从传统文献以及实地知识来看,秦岭北麓、渭河下游地带自古已知有多处温泉。其中,若连系潘安《西征赋》所云:

南有玄灞素浐,汤井温谷。

这个“温谷”似非通名,而是专有所指。《文选注》云:

温谷,即温泉也。《雍州图》曰:温泉在蓝田县界。

《雍州图》成书于汉代,其所谓在蓝田县的温泉,或许是今日蓝田县的汤峪温泉。文献记载其系在唐代成为皇室的离宫别馆,然考古调查知其地有汉代的塘子街墓群,则其发现不无可能追溯到战国时期。将《穆传》的“温谷”连系《西征赋》的“温谷”,定于今日的蓝田县,似较符合交通地理与地名和地貌关系。

“温谷”与“乐都”连言,则二地必然相近。前已认定“温谷”位在蓝田,则“乐都”也不难找寻,应该就是战国时期秦国一度都居的“栎阳”。“栎”字从木乐声,战国文字中也可写作“乐”。相邦冉戈铭:十四年,相邦冉造,乐工师豖,工禺。(《铭图》17243)依物勒工名体例,“乐”是兵器的制造地,也就是栎阳。又栎阳虎符(图1)铭作:

图1 栎阳虎符

[甲兵之符,右在]皇帝,左在乐阳。(《铭图》19175)

“乐阳”也就是“栎阳”。考古发掘显示该地自战国中期以至秦汉时期有宫殿、城墙、道路与居址,出土“栎市”陶文,无论依据“有宗庙先君之主曰都”,或是依战国时期的“都会”的定义,《穆传》称之“乐都”是合适的。

回过来看正公郊父饮马的“积石之南河”。依《穆传》卷四的行程总结,此时穆王才刚刚离开阳纡之山,距离河首尚有四千里的距离,故“积石之南河”当非典籍中接近河源的“积石”。

尽管《穆传》没有说明八骏的居地及其加入西征团队的过程(亦可能因为脱简所致),若结合《史记》所载:

造父幸于周缪王。造父取骥之乘匹,与桃林盗骊、骅骝、绿耳,献之缪王。

可知在战国时期的传说之中,八骏原居于河曲南方的桃林塞。史文有缺,当穆王西渡黄河之时,未详八骏是尚在桃林之塞或是已在阳纡之山。无论如何,正父郊父的饮马之地也不能离开晋西南的黄河两岸地带。

其实,“积石”是通名,未必只出现于河源,且诸家只着眼于“积石”二字,忽略了《穆传》的地名是“积石之南河”,而“南河”是中原地区以国家为本位称呼黄河特定河段的用语。依本文前论以“阳纡之山”在中条山脉作为支点,“积石之南河”应距中条山脉不远。参照《水经注》大阳县下云:

河水又东,左合积石、土柱二溪,并北发大阳之山,南流入于河。

大阳县即今山西平陆县,发源自中条山的积石溪在此汇入黄河。此一“积石溪”为黄河三门峡河段的支流,正在运城盆地与桃林之塞之间,由北向南注入东西流向的黄河主流,应即所谓“积石之南河”。西征的准备工作至此完成。

总计卷一所载穆王的准备工作,概由洛邑循太行山东麓交通线北上,越井陉抵榆次,此后循霍太山东部南下上党,西行进入绛县地域,再西行经过古代运城盆地的泽薮抵达黄河东岸。穆王先行渡河进入河西,其大臣则率领八骏赴积石溪与黄河的交汇处饮水。

由于卷二篇首脱简较多,嗣后穆王与八骏如何会合,以及西征行经的西夏、河首段均不得其详,然已进入神话与想象的地理之部,于兹不论。以下再看穆王的返程。

《穆传》卷四记载一系列的部族,均无法具体落实于地理空间,直到“南征阳纡之东尾”后较有迹可循。《穆传》云:

乙亥,天子南征阳纡之东尾……澡泽之上,O多之汭,河水之所南还。(《汇释》,第191页)

此段原文有较多疑难未释字,因无涉于本文主旨,于兹从略。由于过去的主流说法认为阳纡是阴山山脉,则其东尾即位在黄河由东西流折向南北流的包头、托克托地带。其实,依《穆传》文例表达抵达或驻扎之地时云“至于某地”或“舍于某地”,此处只云“天子南征阳纡之东尾”,是以阳纡山之东端尾棱为目的地,尚未抵达阳纡之山。

前论阳纡之山在中条山西段,则“阳纡之东尾”约在运城盆地东部。依本文的解读,则穆王在“河水之所南还”与“阳纡之东尾”之间的旅程,就已逐步进入山西地界,其中属晋南之地依序如下:

长松之隥、雷首(含雷水)、钘山之队、周(毛班、逢固由钘山“先至于周,以待天子之命”)、翟道、太行。(《汇释》,第195页)

“长松之隥”依洪颐煊引《水经注》“长松水”,推定在今山西吉州(《汇释》,第196页),位于由托克托沿黄河南行途中,可采。由此继续南行即抵达“雷首”,亦即是永济市以南中条山脉西端的雷首山。该地之“雷水”依《水经注》即是涑川别称(《汇释》,第198)。由雷首山东行抵达“阳纡之东尾”,即运城盆地东部的山块。

《北堂书钞》引《穆传》卷四佚文有:

王东还,至王屋之山。

王屋山为中条山脉向东北延伸出的山块,位在绛县、垣曲、晋城与济源之间,佚文适可接“阳纡之东尾”之后。推测穆王是采行绛县通往沁水县的交通线东行。

《穆传》续云“天子南还”,至于“钘山之队”。诸家于此均未注释,盖认为是卷一的井陉。然当时穆王的行踪范围在晋南,若北上井陉再南下洛阳颇不合常理,且不符合下云“翟道”的位置。

其实,此处之“钘”应读为“井”。按古文字中“钘”与“鋞”“铏”通同,从金井声,《说文》之“幵声”为误。而从“井”得声之字古文字常可通读。“型”“刑”“形”“(井刂)”等互可通读,而“邢”“刑”“型”等均可书作“井”。故知“钘”亦可书作“井”。查《读史方舆纪要》记载,山西之重险有“天井关”:

天井关亦曰太行关,在泽州南四十五里太行山顶,南北要冲也。汉志注:上党三关,一曰天井关,关南有天井泉三所,其深不测,因名。

“天井关”因泉得名,其名始见于刘歆《遂初赋》“驰太行之险峻,入天井之高关”,然地名应有更早渊源。现今晋城一带的考古工作较为不足,然传说孔子入晋时曾经过此途,战国时期魏伐赵的阏与之役,魏军也行经天井关南的羊肠坂道。出土材料方面,侯马盟书与温县盟书的关联也显示由侯马、翼城经沁水流域而进入沁阳、温县的通道。可见此路途至迟在东周已经开通,是由山西晋城越太行山进入河南省的孔道。由地形而论,“钘山之队”的“队”字通“隧”,系指山中险道,也符合天井关的地形特征。故将《穆传》卷四之“钘山”定位为天井关较合适。

其后,“毛班、逢固先至于周,以待天[子]之命”,自然是由天井关南行至洛阳。七日之后,周穆王驾其八骏,由“翟道”越过太行,南渡黄河抵达洛阳。“翟道”的位置众说纷纭,诸家或是在井陉周边找寻,或是将“翟”通读为“代”,以为是赵国的“代道”(《汇释》,第201—202页)。实际上,若“钘山”就是天井关,则“翟道”即《国语》载晋文公:

乃行赂于草中之戎与丽土之狄,以启东道。

韦昭注“二邑戎、狄,闲在晋东”,位置模糊。《中国历史地图集》将之定位于晋城南的太行山区,可从。查晋文公启东道是为了勤王,《左传》载其次年的军事行动:

三月,甲辰,次于阳樊,右师围温,左师逆王。夏四月,丁巳,王入于王城。

其时晋都约不出今翼城、曲沃与闻喜地带,阳樊、温地均在洛阳北的黄河与太行山之间,可见“东道”应是循翼城县东出,经沁水县通往晋城市以达洛阳的道路。

依据2019年4月20日所进行的实查,由翼城县循浍河东出,沿着翟家桥河东行抵达桥上镇。由之东行越过分水岭即进入沁水县。途中为新石器时代与庙底沟文化相关联之枣园文化遗址,说明这里很早有人居住,且有对外交流。东行进入沁水县之后,再东行经阳城抵达晋城。由晋城南行越过太行山可抵达黄河与洛阳,推测这就是晋国的“东道”。由于周天子赐晋国以河北之田,“东道”是晋国通往“南阳”的要道。

推测《穆传》的“翟道”正是春秋时期晋国通往洛阳的旧道,因行经“丽土之狄”而得名。

穆王由“翟道”越过“太行”,即抵达黄河以北的平原地带。此为狭义的“太行”,专指山西晋城经天井关进入河南怀庆府的通道。由之经孟津渡河即可抵达洛阳。

穆王在洛阳完成庙祭之后,由洛阳前往南郑,为旅程画上句号。《穆传》载:

乙酉,天子□六师之人于洛水之上。丁亥,天子北济于河,□羝之队。以西北升于盟门九阿之隥,乃遂西南。仲冬壬辰,至[插图]山之上…吉日丁酉,天子入于南郑。(《汇释》,第213页)

此段行程的出发地与目的地明确,其主要争议点是“盟门”的位置,诸家多认定其为山西吉州的壶口瀑布(《汇释》,第214—215页)。然而,《穆传》卷五载:

天子西征,升于九阿,南宿于丹黄。戊寅,天子西升于阳□,过于灵□井公博。乃驾鹿以游于山上。为之石主而□窴軨,乃次于浢水之阳。吉日丁亥,天子入于南郑(《汇释》,第260页)。

见“九阿”位在窴軡以及浢水之东,亦即春秋时期的虞国东方,则盟门不可能远至壶口瀑布,而应在垣曲一带。其实,这个“盟门”有一个参照。《国语》载:

文公伐原,令以三日之粮。三日而原不降,公令疏军而去之……及孟门,而原请降。

徐元诰释此曰:

吴曾祺曰:“董氏《正义》本作‘盟门’,盟、孟古字通,在今济源县西北。”元诰按:《内传》谓退一舍,盖三十里也……是晋师去原至孟门止一日程耳。

原在济源市西北,而“盟门”又在原之西北不远处,符合“九阿”在虞国东的方位。

同于一条交通线,《左传》又补充了相关地点:齐侯遂伐晋,取朝歌。为二队,入孟门,登大行。张武军于荧庭,戍郫邵,封少水。

荧庭在山西翼城东,郫邵为今济源县邵原镇,少水即沁水,可见由济源、邵源、垣曲以至于翼城地区的交通线。

《穆传》云穆王以“西北升于盟门”,而天井关则是在洛阳正北,知穆王采行了另一条路线。从交通地理而言,最可能是循着洛阳西北的济源、邵源、垣曲一途抵达晋南运城盆地一带。此后沿着涑水西南行至于“O山”。按“O”即是“累”,应该就是“雷首山”。由此自风陵渡渡过黄河,可以抵达陕西华县的南郑。

总结《穆传》卷四的旅程,其在抵达托克托的黄河南折之处后,沿着黄河南行,经过长松水抵达永济雷首山,再东行越过运城盆地东的王屋山,抵达晋城南的天井关。逢固、毛班先行进入洛阳。七日后,穆王同样由天井关越太行山,采行了丽土之狄的故道,渡盟津而抵达洛阳。

在洛阳完成庙祭后,穆王采西北方向循着济源、邵源、垣曲一途,经过盟门、九阿而进入晋南地区,再西南行至永济一带的雷首山,由其南的风陵渡口渡过黄河,西行抵达南郑。卷一至卷四的旅程至此结束。

发表评论