对于纷繁复杂的历史事件,人们总是有选择地记忆。我们所看到的历史是一种“为现实所重建”的历史,也是一种不全面的历史侧面。概言之,从总体上说,历史大致可靠。但其中的个体事件,则在不同程度上经历了改写和重塑,有些仍与事实相去不远,有些已面目全非。如何更好地保存历史史实,并为现实提供有益的借鉴,即“求真”与“致用”,是贯穿于中国古代史学中两大的重要问题,也是中国古代史家力图完成的两大任务。

一 历史的真实性——从“太伯奔吴”的传说谈起

有时我们不得不承认,真正的过去已经永远失落了,我们所记得的过去是为了现实所重建的过去。

在台湾学者王明珂所著的《华夏边缘——历史记忆与族群认同》一书中,他对常常被使用却难以准确描述的“族群”一词进行重新定义。他认为,族群是一个人群主观的认同范畴,而非一个特定语言、文化与体质特征的综合体。就像家庭重排家庭照片、家族重修族谱来维持特定记忆一样,一个民族也需要不断地重新调整集体记忆,以适应现实变迁。

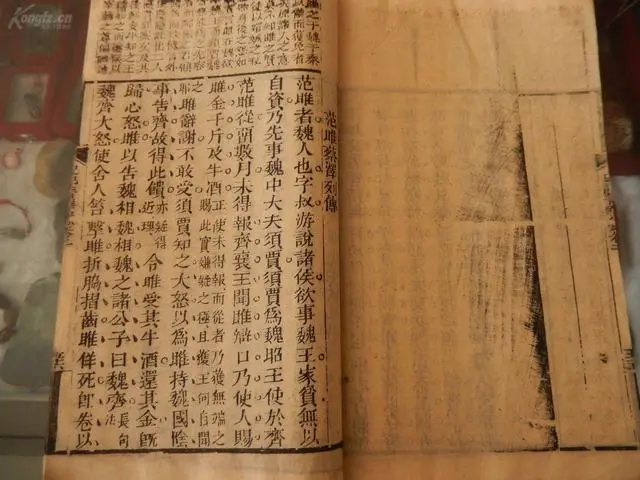

《史记》中所记载的“太伯奔吴”一事,就是一个集体记忆调整得很好的例子。

吴太伯,太伯弟仲雍,皆周太王之子,而王季历之兄也。季历贤,而有圣子昌,太王欲立季历以及昌,於是太佰、仲雍二人乃饹荆蛮,文身断发,示不可用,以避季历。季历果立,是为王季,而昌为文王。太伯之饹荆蛮,自号句吴。荆蛮义之,从而归之千馀家,立为吴太伯。

“太伯奔吴”一事,正如许多其他本非华夏之裔的少数民族所追述的祖先事迹一样,如所谓“楚之先祖出自帝颛顼高阳”“秦之先,帝颛顼之苗裔孙曰女脩”其真实性颇为可疑,很难想象这些华夏人眼中的“蛮夷”竟不约而同地与华夏有着共同祖先,且其谱系建构又如此完善而缜密。

对于当时的华夏国家和吴国来说,对“太伯奔吴”的真实性展开深入考察,既无必要,也无意义。无论该事件的真实性如何,“太伯奔吴”的传说,显而易见地拉近了华夏与吴国、吴国与华夏的距离,在这一语境下,太伯成了沟通双方的巧妙纽带,华夏国家与吴国所共同承认并允许其代际传递的太伯的事迹,其真实意义是一种双向的族群认同标志:既被吴人借来强调自己是华夏之后,表现出对华夏国家的接近与示好之意,又是华夏国家用来证明此土著家族为华夏的属民之一,而非“蛮夷”的重要方式。

于是,在这种利益权衡机制的作用下,吴人原本可能存在的真实祖先就为吴太伯所取代,这一记忆在代际传递中得以延续、巩固、美化,最终产生了“太伯奔吴”的美好传说。这一传说的构建,无论对于吴国、对于华夏、对于当时之人、对于其后代,都有其积极的意义,历史记载上充满了这种作为历史记忆的虚构性族群迁徙。但在这一人为选择并改写族群记忆以谋取更大利益的过程中,显而易见的是,历史的真实性,在一定程度上成了牺牲品。

吴人追述太伯为其祖先,以获取现实利益,这一个案并非孤例,而是为许多民族所共同采用的生存智慧。修改记忆的事件不仅存在于族群之中,更普遍存在于更小的个体——家庭之中、发生在每个人身上。

对于纷繁复杂的历史事件,人们总是有选择地记忆——有些事件被不断强化,固定,并随着代际不断传递,有些事件却被刻意地遗忘。我们所看到的历史都是经过前人多次加工过的历史,是一种“为现实所重建”的历史,也是一种不全面的历史侧面。

所幸,我们还能通过这些不甚准确的史实去努力复原一个大体可信的历史局面,并使得我们对于历史事实的总体把握不致产生颠倒黑白式的偏差。

《史记》中记载孔子“为《春秋》,笔则笔,削则削,子夏之徒不能赞一词。”“笔”是在原来《春秋》的记录上加添,“削”是对原来的《春秋》的记录删减。孔子在历史叙述中不直接讨论,而是通过修辞手法的选取,细节描写以及材料选用等方式,暗藏褒贬,后人将其称为“春秋笔法”,这一写作方式,在中国历史上产生了极大的影响。

无论《春秋》是否曾经过孔子之手,其高明的材料选取方式与叙事手法已足以证明,早在先秦时代,古人就已经能够很娴熟地对历史事件进行人为选择与加工创造了。

每个人的每一次历史叙述,都在不自觉中对历史事实进行了改写和加工,有意无意地融入了自己的道德评价和思想倾向。历史长河中的历史叙述者正如一个个流水线上的加工员,而历史事实就好比流水线上的原件,每经过一次加工都会其改变原来的模样,最终它由粗糙变得光滑,其使用价值也随之上升,但终究不是原来那副面孔。

历史事件的真实性随时间的流动而被打磨消耗,是一个必然的、不可逆的历史过程。即使历史叙述者与历史记录者想原原本本地记录下历史真实而不出一点差错,都是不可能成立的。何况,他们中许多人的初衷还并非如此。那么,历史事实的改头换面,也就是不可避免的了。

从总体上说,历史事实在大体上,得到了有选择的、框架式的保留,即使跨越千年,我们仍能凭借这些主线作出大体复原当时社会总体概貌的努力,并取得不错的效果。但就其个体而言,每个历史事件的真实性是相当参差不齐的,虽然许多事件仍保持着不错的真实性,但亦有很多事件遭到了不同程度的改写和重塑,张冠李戴者有之,无中生有者有之。

这种无处不在的改写,潜移默化地影响着一代代人对于某些历史现象的印象,多次微小的修改甚至能导致某于宏大事件的“改头换面”。

概言之,从总体上说,历史大致可靠,对于它的真实性要有肯定的评价。但其中的个体事件,则在不同程度上经历了改写和重塑,有些仍与事实相去不远,有些已面目全非。

二 “求真”与“致用”——历史学家的历史责任

虽然历史事实的消逝是一个自然的、不可逆的过程,但人为的努力,无疑是能够缓解这一进程的有效措施。对于历代诸有志之史家来说,如何更好地保存历史史实是一个必须要面对,并且要努力做出一份好的答卷的问题,这也是一个贯穿于中国古代史学中的重要问题,即“求真”。

在《论语》中,孔子已经明确表达了对追求历史事实的严谨态度,如果材料不足,不能进行有效的记述,那大可不必记。“夏礼,吾能言之,杞不足征也;殷礼吾能言之,宋不足征也。文献不足故也,足,则吾能征之矣。”

在《左传》中,也有尽力保存历史真相、不惧权贵的“古之良史”董狐。由此可见,中国史学的“求真”传统由来已久,并为历代历史家所继承,所践行。

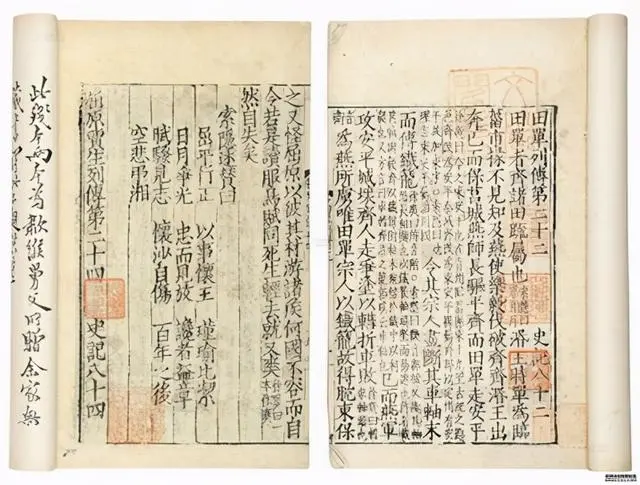

太史公司马迁的“求真”之意,在《史记》中有着很好的体现,这既表现于其理论阐述层面,也广泛存在于其历史写作实践中。就其理论层面而言,司马迁在《史记》之《报任安书》中,谈及自己的著书宗旨,即“究天人天之际,通古今之变,成一家之言”。

司马迁想要探究自然现象和人类社会之间的相互作用关系,通晓从古到今的历史发展演变,形成自己的一套独立的学说,探讨历代王朝兴衰成败之道理。要完成这一层层递进式的目标,其基础性的工作——对历史事件的甄别与选择,并尽力复原一个与其原貌相去不远的历史图景,就显得尤为重要。

就其实践层面,我们也不难发现司马迁为追寻历史事实所付出的努力。其在长安进行十年学习之后,于二十岁时到各地访问,游历天下各地,追寻名人遗迹,持续十余年。

系统性的知识学习与长时间的访问大大扩充了司马迁的历史知识,为其后来撰写《史记》打下了良好的基础。在《史记》的行文当中,司马迁将历史事实摆在了很高的位置,体现了严格的实录精神。

司马迁敢于面对现实,甚至可以为追求真实而打破体例。其写刘邦,不因其为汉朝的开国皇帝就对对他刻意美化,在其笔下,年轻时的刘邦是一个“仁而爱人,喜施,意豁如也但又“不事家人生产作业”“好酒及色”这种豪爽大方、圆滑且有些好吃懒做的泗水亭长形象。

其写项羽,不因其最终的失败而看轻了他,而是从多角度展开描写,构造了一位复杂的“西楚霸王”形象——他有万夫不当之勇,是天生的军事家,对推翻秦王朝立下了赫赫战功,但却有勇无谋,又优柔寡断,错失了许多机会,导致众叛亲离,落得自刎乌江的下场。同时,司马迁的叙述对象也十分多元化,从经济历法,到天文地理,上到王侯将相,下到庶民百姓,近首都长安,远到周边各国,《史记》可以说是当时的一部“世界史”,亦或是“百科全书”式的著作。

通过这样多侧面、多角度的描写,《史记》中的历史人物显得更立体、更真实,对于历史事实的复原程度也就更高,其叙事也更为可信。

但对于司马迁,对于中国古代的诸多优秀史家来说,他们著史的目的不仅在于努力保存历史真实,更着眼于“经世致用”,借书写历史来展现个人思想,为现实提供种种借鉴的深层次考虑,这也可以概括为他们著述的“自觉性”。梁启超在谈到《史记》的著书旨趣时曾说,“从前史家作史,大率别有一超史的目的,‘借史事为其手段’,以展示自己的种种理想,还不是像近世史家那样,为作史而作史。”对于这种思想倾向,我们可以将其概括为为“致用”。

章学诚在其《文史通义》的《书教下》一篇中,谈到了记注与撰述的两种史书书写形式。“夫智以藏往,神以知来,记注欲往事之不忘,撰述欲来者之兴起,故记注藏往似智,而撰述知来拟神也。藏往欲其赅备无遗,故体有一定,而其德为方;知来欲其决择去取,故例不拘常,而其德为圆。”

记注的主要作用是保存历史,主要体现“求真”。而撰述则有以史为鉴,启发后人的作用,主要体现“致用”。在章学诚的笔下,《史记》与《汉书》就有了很大的区别,正所谓“推精微而言,则迁书之去左氏也近,而班史之去迁书也远;盖迁书体圆用神,多得《尚书》之遗;班氏体方用智,多得官礼之意也。”《史记》体圆用神,其撰述的特点超过了其记注的特点,其“致用”性也就显得更为突出。

司马迁将孔子所修之《春秋》当作自己的榜样。“余闻董生曰:‘周道衰废,孔子为鲁司寇,诸侯害子,大夫雍之。孔子知言之不用,道之不行也,是非二百四十二年之中,以为天下仪表,贬天子,退诸侯,讨大夫,以达王事而已矣。’子曰:‘我欲载之空言,不如见之于行事之深切著明也。’”孔子作《春秋》的主要目的并不仅是为了保存这一段史事,而是在世道衰微,臣弑君者而有之,子弑其父者有之这一混乱的时代 ,“孔子惧,作《春秋》”。

其主要目的是借事以言理,希望能重振天下纲纪,起到劝诫当世、警示后人的作用。在这一目的的统率下,《春秋》“致用”的性质自然得到凸显,并在一定程度上比“求真”要更为重要。这一特点被司马迁认可并继承,在《史记》中也有鲜明的体现。太史公曰:“先人有言:‘自周公卒五百岁而有孔子。孔子卒后至于今五百岁,有能绍明世,正易传,继春秋,本诗书礼乐之际?’意在斯乎!意在斯乎!小子何敢让焉。”诚如是哉。

“求真”与“致用”可以说是古代史家的两大旨趣,二者并不是割裂的,而是自有其内在联系。求真是基础,求真为了致用。求真也是根本,想要发挥以史为鉴、有益当世的作用,首先要保证历史事实在较大程度上的真实与准确。如何处理好二者之间的关系,是中国历史上长期存在的一大疑难问题,这也是衡量一本史书优秀与否的重要标准。就这一问题,有无数的史家都做出了自己的“答卷”。仅就司马迁个人而言,他的“答卷”无疑是继往开来,足以成为历代后学的楷模的、不可多得的优秀之作。

发表评论