在中国古代文类与文化体系中,“正史”历来地位尊荣,而“小说”则属于“子之余”“史之末”的“小道”,始终处于尴尬而低下的位置。上海市哲学社会科学规划优秀课题《“正史”书写怪异、轶事及其与“小说”关系研究》(批准号为2016BWY004)指出,看似地位悬殊的两种文类却在取材对象、书写类型、叙事旨趣等方面存在诸多关联。

原文 :《“正史”与“小说”存在相通之处》

作者 |华东师范大学中文系研究员 王庆华

“正史”和“小说”之间的联系集中反映在书写怪异和书写轶事上,涉及“正史”何以书写怪异和轶事并形成了怎样的存在形态和书写原则,“小说”如何进入“正史”,“正史”以何旨趣和方式采录“小说”,“小说”怎样从 “正史”中取材,“正史”与“小说”书写怪异、轶事有何区别等诸多问题。

“正史”书写怪异与“小说”志怪

“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼”,“周人尊礼尚施,事鬼敬神而远之”,商周时期在鬼神观念的支配和影响下,《春秋》《左传》《国语》等先秦史籍对鬼神怪异之事多有载录。虽然孔子讲“不语怪力乱神”,但在汉代官方正统思想文化和意识形态的笼罩下,《史记》《汉书》还是确立起“正史”书写怪异的叙事传统。之后,在历代“正史”中,灾异、祥瑞、神怪、方术之事或多或少均有所书写,并在入史标准、书写功用、题旨趣味、故事类型等方面形成了一整套叙事规范和独具一格的存在形态。这类内容主要集中于以下三个方面:

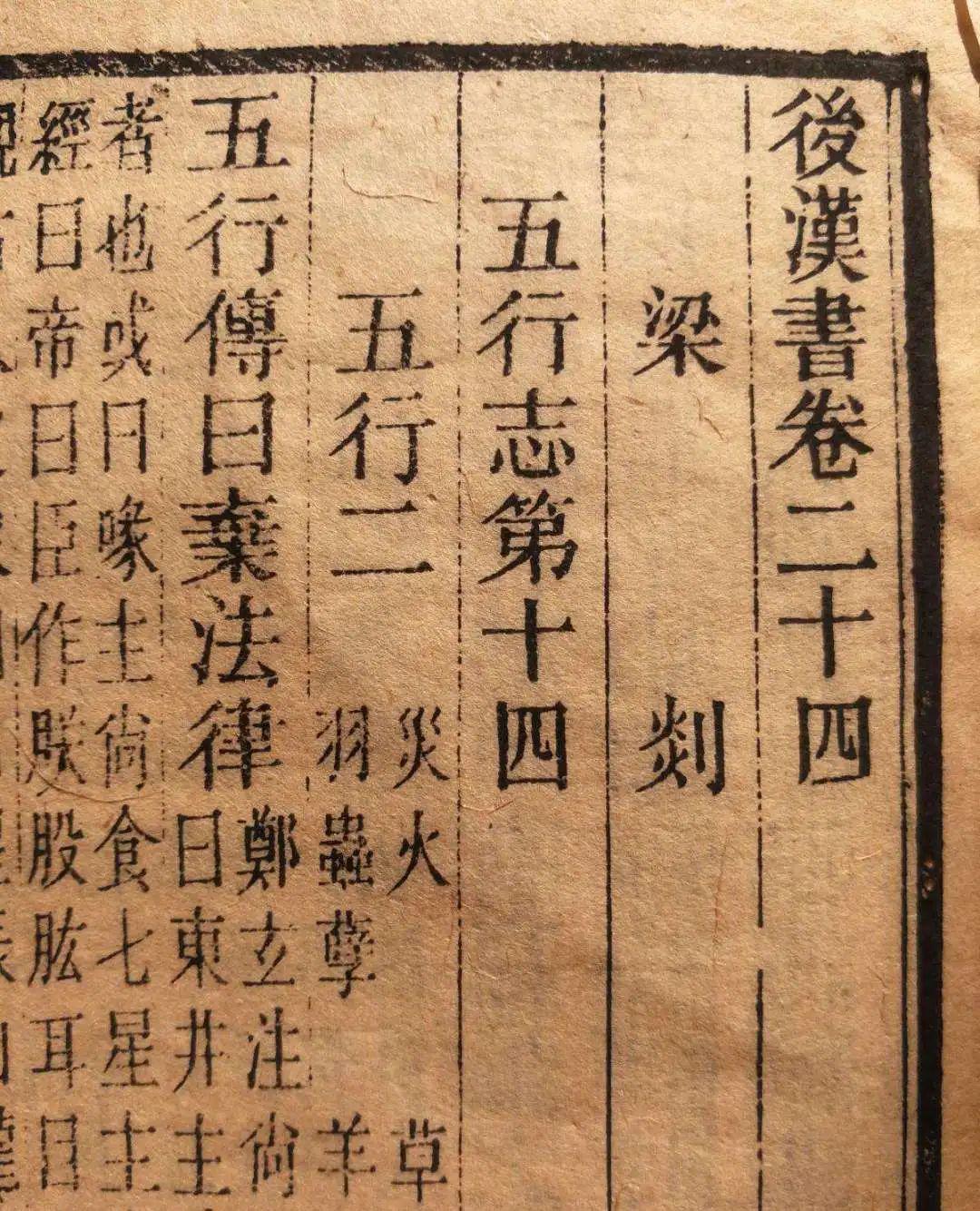

一是《五行志》《祥瑞志》等以阴阳五行观念、天人感应思想为基础,重在载录各类灾异之“咎征”、祥瑞之“休征”及其推占、应验,作为吉凶征兆的反常现象,既有地震、水灾、旱灾、蝗灾、雷电等自然灾害,也有大量神鬼、怪变、复生等怪异之事;

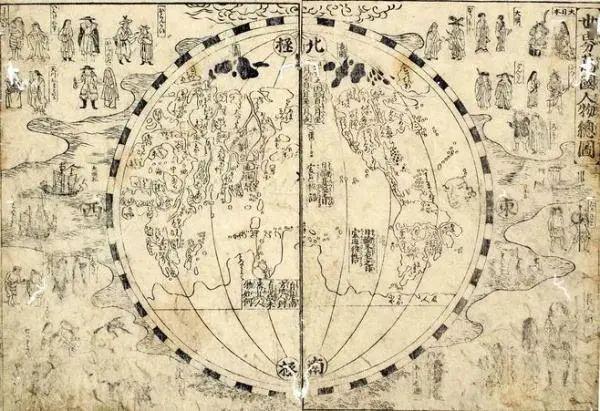

二是《夷蛮列传》《异域列传》等对蛮夷历史传说、社会风俗、生活习惯的记载,包含不少远国异民的怪异荒诞之事;

三是《方术列传》《艺术列传》等记载描述了方伎之士的占卜、作法等,多奇异之言行。此外,“本纪”“列传”等亦或多或少包含一些人物神异出生、遭遇神怪、奇特梦境等零散的怪异之事。

对于“正史”为何书写怪异之事、以何原则载入怪异之事,历代史家及文人从其功用、价值追求出发,形成了一系列共识性的基本书写原则,如怪异之事写入“正史”须“事关军国”“理涉兴亡”,与朝廷大政、家国兴衰等紧密相关;须“书美以彰善,记恶以垂戒”,与历史人物之评价密切相关;须精心甄别选择,反对过多过滥、流于荒诞虚妄而有失史体;“无关劝诫、徒资谈说”者不可入“正史”等。当然,在历代“正史”书写实践中,具体到某一件或某一类怪异之事是否可以写入“正史”、因何写入“正史”,不同史家及文人亦常常见仁见智。不过,也有一些史家及文人从征实传信、“不语怪力乱神”出发,不同程度地对“正史”书写怪异表示反对、质疑。

“小说”志怪主要有两种书写类型。一种是以“异物”为主要表现对象,包括山川地理、远国异民、动植物产、精怪异象等,以体物描绘为主要表现手法,重在说明异物之形状、性质、特征、成因、功用等,大多为残丛小语。

如《山海经》、张华《博物志》、沈如筠《异物志》等;另一种是以神仙、鬼魅、精怪、妖物、梦异、异人等相关人物故事为主要取材范围,具有一定情节性,如干宝《搜神记》、洪迈《夷坚志》、纪昀《阅微草堂笔记》等。“正史”书写怪异与“小说”志怪存在诸多混杂,在书写类型、叙事旨趣上存在诸多相通之处。

“小说”源于史部之分流,唐前最早一批志怪小说中的部分作品就是专门辑录官方史书中的“怪诞不经之说”而成。不少志怪小说往往从“正史”取材,甚至有的志怪“小说”主要或全部取材于“正史”,如方凤《物异考》、傅燮调《史异纂》等。“正史”书写怪异采择志怪“小说”,主要集中于《五行志》《祥瑞志》《方术列传》《方伎列传》等。部分志怪“小说”与“正史”书写怪异虽然在内容上没有直接重叠交集,但在书写类型和叙事旨趣上高度相似,如书写“异物”之“小说”与“正史”《五行志》的旨趣颇具共性。“正史”书写怪异无疑为古人维护怪异之事存在的可能性和志怪“小说”存在的合理性提供了有力支撑。 许多文人为志怪“小说”辩护都是以“正史”书写怪异为依据的。

“正史”书写轶事与轶事“小说”

借轶事传神也是由《史记》确立起来的一种叙事传统。历代“正史”书写轶事亦形成了自身独具一格的存在形态。 这包括,其一,无关人物主要历史功业、重要人生经历的一些日常生活片段、小情小事。此类“琐言碎事”常常游离于传主主体叙事之外,多与历史人物之性情、品格、嗜好以及文艺才能等密切相关,为历史人物“神志所在”,在彰显人物性情才能、揭示人物思想品格方面常常比那些历史大功绩、人生大事件更富表现力,实际上属于以写人传神为中心的“文家之妙用”,体现了鲜明的文人旨趣。 其二,反映历史事件和人物命运的一些细节、场景片段。这些细节、场景片段或展现具体的历史事件过程和人物命运转折,或表现人物才干之贤能、道德之善恶,本身属于主体叙事的组成部分,但也具有相对独立性,主要反映了史家旨趣。

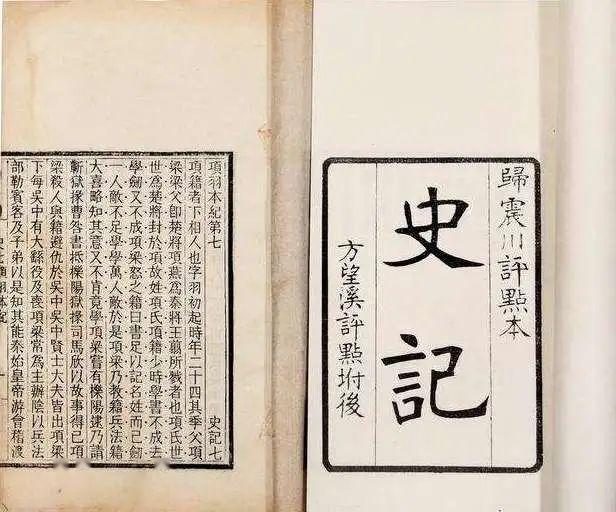

整体而言,“正史”与“小说”文类定位相距甚远,文类界限泾渭分明。轶事“小说”主要载录历史人物之“逸事”“琐言”“杂事”等,以帝王将相、文人士大夫及市井人物等各类人物无关“朝政军国”、日常生活化的轶闻逸事为主要记述对象。这类琐细之事可供文人闲谈之助,却“不足以累正史”。“正史”书写轶事采录“小说”主要集中于记载朝野人物之琐闻轶事类,其他大量轶事“小说”大多与“正史”无缘。从古代公私书目著录来看,此类作品多表现为“小说”与“杂史”或“传记”混杂著录者,其史学价值属于“小说”中的翘楚,如张鷟《朝野佥载》、李德裕《次柳氏旧闻》、欧阳修《归田录》、范镇《东斋记事》等多为《新唐书》《宋史》所取材。

“正史”采录“小说”中的轶事琐事的主要标准为关涉“军国、兴亡”之朝廷大政、“表贤能”之才干评价、“善善恶恶”之道德评价,或可充分彰显人物性情、品格、嗜好。“小说”之轶事片段进入“正史”,其中存在着史家处理“小说”时的“正史化”与“正史”文学性增强之“文人化”的双向过程。古代不少史家认为,“小说”作为“野史”可“存三代之直”“证正史之误”,与“实录”等国史相比较互有短长,有着不可替代的重要价值。当然,“小说”本身可能存在附会依托、敷演增饰、虚妄不实之处,不少内容真假莫测。因此,“正史”书写轶事采录“小说”须有所筛选甄别、精心考证,确保“信而有征”。因史体谨严、雅正,对于《晋书》《南史》《北史》等采录“小说”轶事过多过滥或选录鄙俚、猥亵、谐谑之事,史家亦多持批评反对态度。

钞撮众籍是“小说”成书的重要方式之一。不少“小说”作品亦从“正史”直接取材轶事,有些作品如孔平仲《续世说》、李垕《南北史续世说》等甚至主要源于“正史”。“正史”和“小说”书写轶事时相互取材,实际上反映了古人心目中“正史”与“小说”书写轶事时存在着一定程度混杂的“交集”,两者在书写类型、叙事旨趣上存在相通之处。

发表评论