前几日,@清风御龙 兄在微博上晒出一张朋友圈截图,原文是这么说的:

学者毁于家庭,唐史毁于墓志。宋辽金元的朋友们,快来跟上。

“唐史毁于墓志”,截图来自@清风御龙

学者是不是毁于家庭,这个我不敢说。一来我不是学者,不配做学术,身为一只公鸡,不能越俎代庖去做下蛋的事儿;二来我是单身狗,没有家庭,自然也不清楚如果要把一个家庭毁掉,到底该怎么毁。宋辽金元的东西,我也不熟悉。横插一脚进去,难免被视为“外来户”。唯有唐史和墓志,我还是熟悉一点点的。刚好在图书馆借到了李鸿宾师新出的《墓志所见唐朝的胡汉关系与文化认同问题》一书(以下简称“李书”),与这段话所说的“唐史”“墓志”两问题“不谋而合”。因此借着李师的新书,来谈一谈“唐史毁于墓志”的话题。

墓志所见唐朝的胡汉关系与文化认同问题,笔者自摄

需要说明的是,本人学识有限,水平不足,以下所论,大部分属于胡说八道、信口雌黄。且由于师生关系,不管我怎么说,总是摆脱不掉“拍彩虹屁”的嫌疑。假如小文不幸戳中了谁的G点,您就当误打误撞。不过倘若真的“撞死”,那么非常对不起,本人概不负责。

按照惯例,先交代一下李书的基本内容。

李书正文部分分为3章,另有序言、结语各一,附录2节。

序言部分阐述了三大问题:第一,胡汉关系与唐朝建国模式之关联;第二,胡汉关系与文化认同及其思考角度;第三,胡人文化选择与心理认同的旨向与“民族-国家”范式话语权的冲击。序言同时对该书常用的几大核心概念——民族与族群、胡汉(民族)关系、汉化、涵化、文化认同、民族(族群)认同做了必要的说明。

结语部分,重新回顾和阐述了本书的研究主旨,并对族性认同的维系与转折、族群与政治体之关联进行了精要的阐述。

附录部分分为2节。第1节讨论突厥人结社率、阿史那思摩的政治认同,第2节从理论层面阐述唐朝语境下北方边地的本质属性。

以下为正文内容概述。

第1章为“高车·拓跋族系的南下与政治认同之干系”,分为4节。前3节讨论了4方墓志——北周是云偘(kǎn)及夫人贺拔定妃墓志、唐贺拔亮墓志、唐贺拔亮夫人张氏墓志。最后一节讨论了贺拔亮家族文化转型的旨向。本章所讨论的非汉人群,属于高车·拓跋一系,主要来自北方草原。

第2章为“吐谷(yù)浑人入主汉地后的命运”,分为3节。第1节讨论慕容曦光夫妇墓志,第2节讨论吐谷浑王族任职押藩使问题,涉及3方墓志——慕容明、慕容曦光、慕容曦皓,第3节讨论念子(禄)墓志。从墓志主人公的姓名来看,不难得知本章讨论的非汉人群主要来自地处唐帝国西边的吐谷浑,属于青藏高原的“土著”。

夹在唐与吐蕃之间的吐谷浑,图源网络

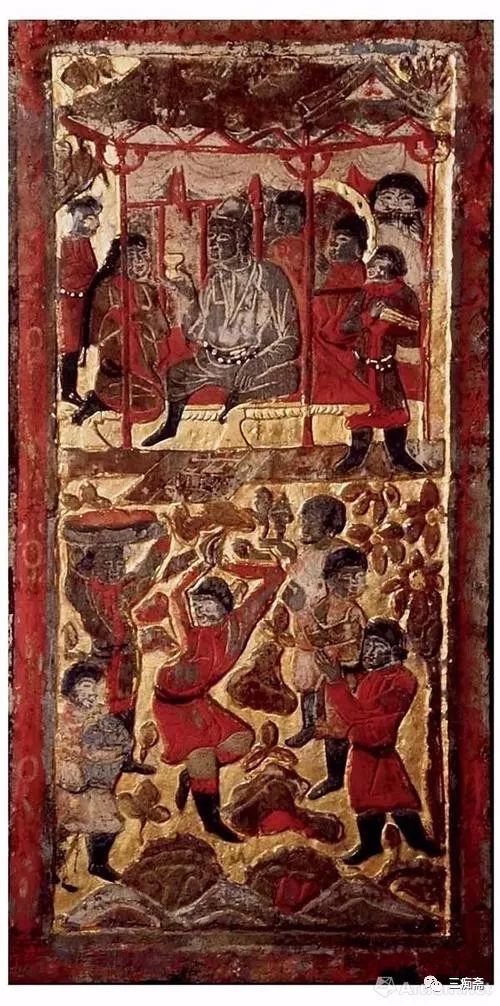

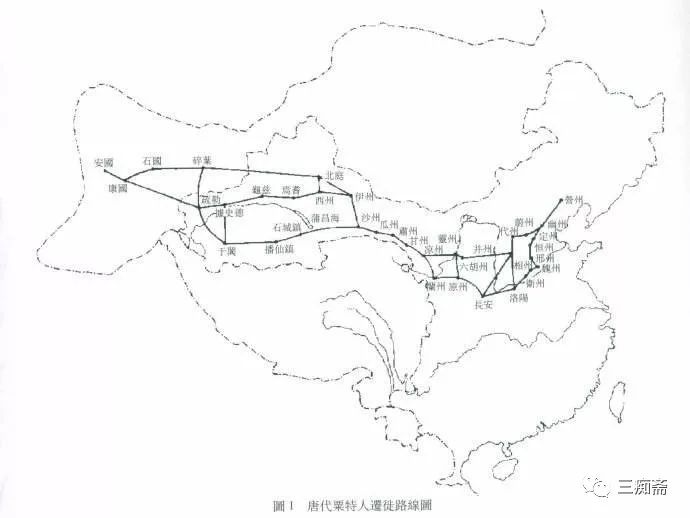

第3章为“粟特人在汉地的生存方式”。粟特是近年中古史研究的热点,也是中古时期外来非汉人中的“典型”。本章分为3节,第1节依据长安(洛阳)内地核心与六胡州边地两条线索讨论粟特人文化认同与地域之关系,第2节以米文辩墓志为核心讨论了唐朝河北粟特人“地著化”(即“本土化”)的问题,第3节则依托3方墓志——康婆墓志、康庭兰墓志、曹闰国墓志讨论了粟特及其后裔墓志铭文的书写问题。

北周安伽墓石榻围屏局部,图源网络

从3章的编排次序及内容来看,李书虽由论文合编而成,但中心主旨还是比较明确的,即讨论非汉人(李书的3章分别对应3个个案,他们分别是来自北方的草原族群、青藏高原的“土著”居民和西域腹地的商业族群)在进入到汉地以后如何适应汉地社会发展的问题。但由于李书并非专著而是论文集,因此不可避免地在行文方面有所欠缺。这突出地表现在各章之间缺乏有效的逻辑联系。即使将其中任何一章单独辑出,对全书的论述框架也无法产生实质性的影响。质言之,各部分之间的独立性相对来说是比较强的。

需要说明的是,这种以专题式研究为基础进而编辑成书的方式,在近年来的国内外著述中并不少见。其中得失优劣如何,难以一言概括。大体来说,专题式的研究,可以就某一问题进行深入挖掘,在单篇论文的框架内,主旨尤为集中。但倘若合集成书,则免不了各部分之间缺乏有效关联的弊病,且有“标题党”的嫌疑。因大多数论文在合编成书时,作者都会给这本“书”起一个非常像“专著”的名字,可仔细一看内容,却是不折不扣的“论文集”。此种做法很难不被人讥讽为“挂羊头卖狗肉”。

老一辈学者在这方面的做法倒是值得我们学习。比如中古史的两位大家——陈寅恪和唐长孺的文集,前者有《金明馆丛稿初编》,后者有《魏晋南北朝史论丛》,一看便知这是论文集而不是“专著”。其实“专著”也好,“论文集”也罢,只是撰述的方式有别。但倘若以“专著”之名而行“论文集”之实,则给人以名不副实之感。

唐长孺《魏晋南北朝史论丛》,图源网络

李书的书名亦是值得讨论的一个话题。李书的书名,乍一读来感觉过于冗长,仔细一看才知道,原来这是作者申报国家社会科学基金项目的项目名称。我读书较少,直接用项目名称作为书名的做法还是头一次见。书名虽然冗长,但表达的意思还是很明确的,即通过墓志来观察唐朝的胡汉关系与文化认同——核心材料是墓志,讨论对象是胡汉关系与文化认同。

论文集的“取名”,长期以来都是困扰学界的大问题。因为论文集是由多篇论文组合而成,各篇均有各自的主题,要想把众多主题不一的论文用简短的几个字来概括,诚非易事。比较好的做法是主标题与副标题的结合,比如罗新的新书《王化与山险——中古边裔论集》即是如此,特别是主标题让人眼前一亮,一看就有想继续阅读的感觉。但如果概括得不好,就容易出现“挂羊头卖狗肉”的现象。李书的书名,确实揭示出了该书的主旨,但却有些平淡无奇,与本书精彩的内文论述不太相称。就像“齐德龙”文雅却不够响亮一样,这个书名本身也不够“响亮”,至少读完之后留不下什么深刻的印象,反倒像是一篇博士论文的选题。既是如此命名,确给人一种“仓促上阵”之感。但我想了很久,也没想出一个更为妥当、叫起来又特别响亮的书名。《从“以夷变夏”到“天下一家”》?还是直截了当地叫《夏含夷》?或者起个时髦的名字叫《唐朝胡人的中国梦》?好像都不太合适。姑且就这么命名吧。

罗新《王化与山险——中古边裔论集》,图源网络

下面要重点讨论一下李书涉及的两大议题。

先来看本书所用的材料——墓志。

按照某些学者的看法,墓志原本是不能用作历史研究的材料的。因为它本来是一种文学文本,充满着文学化的语言和叙述。但近些年唐史,或者扩大点说中古史研究中大量使用墓志材料,却是一个不争的事实,因此才有了上引“唐史亡于墓志”之说。用墓志研究历史,特别是中古史,我觉得无奈的成分远远大于史料价值的成分。本来材料就不多,好不容易发现了一堆,哪怕再不能用,也只能用,总不能自己伪造一堆材料吧?关键问题在于,我们应当如何认识墓志的史料价值?

我不打算在此繁复地征引前辈学者的观点。这些观点,熟悉的人都很懂,比我这个不配谈学术的人懂得多。我只谈我个人的意见。我认为,墓志材料的“原始性”很值得怀疑。诚然,比起后世修撰的正史,墓志在撰写年代上更为靠前,更接近于事件发生的时间节点。但材料越早,不一定就能证明它越能接近历史的实相,反倒有可能因为离得太近,特别是涉及到重大政治事件或者敏感事件,墓志往往会有隐晦曲笔。更重要的是,墓志的书写者往往也是墓主的生前好友。作为好友,好处之一是可以知道不少其他人不知道的事情,坏处就是毕竟是好友,即便知道了一些见不得人的事,也不会写到墓志上。甚至为了某些不可告人的目的,还会特意做一些修改。这样一来,能不能如实书写,全凭书写者是否抱着天地良心。我们总不能要求,每一个墓志的书写者都是董狐吧?

其次,墓志是否能用、怎么用,关键还得看研究者的史学功底,最重要的依凭,不是墓志本身,而是传世文献。否则很难想象,仅凭墓志里的只言片语,竟然也能够研究出一大堆结论。如李书对贺拔亮墓志“弱水”、“朔代”、“大人”的考证和叙述,都是依靠传世文献的记载而得出的。再说,墓志再怎么原始,也是当时人留下来的文本,只不过这些文本没有像传世文献那样一脉相承地流传下来。它所反映的框架和认识,难道就能呈现出和传世文献迥然不同的面貌吗?事实更有可能是,透过墓志,尽管我们对唐朝社会的细节认识越来越清晰,但对唐朝整体社会走向的认识却几乎没有什么变化。

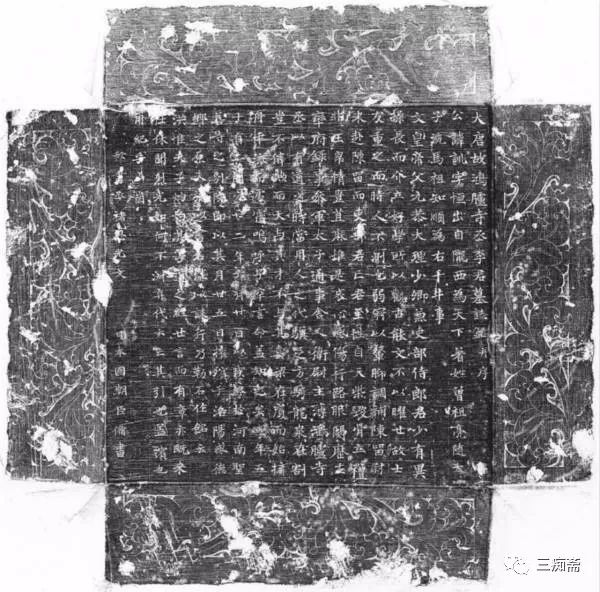

另外,墓志的真伪也是必须要考虑的重大问题。最近几天比较热议的事件之一,就是“新发现”的李训墓志的真伪问题。此墓志关系到“中日文化交流史的重大问题”,一经刊布,立马引起了国内外学者的关注,其中不乏大家、名家。但对这方墓志的真伪,却有着截然相反的意见。本文无意讨论李训墓志的真伪——这也不是本文的讨论中心——但由此而引发的一个问题是:我们是不是应该重新审视一下墓志的真伪问题?依我极为浅显且有限的阅读经验,大部分论著在讨论墓志时,几乎或者很少讨论墓志的真伪问题。对于那些一直有文献著录或者依据考古发掘出土的墓志,真伪问题显然可以不论。但近年来发现的诸多墓志,既非文献著录,也非考古发现出土,而是“来路不明”(比如那些所谓的“收购”的墓志),令人不得不怀疑。由于近年来大数据、人工智能的飞跃发展,要在技术上攻破造假难题,也并非难事。人工智能尚且能写诗达至以假乱真之境,何况高度程式化的墓志文本?

李训墓志拓片,图源网络

在这方面,本书虽然由于作者学识所限(不熟悉且缺少对墓志字体、书法、材料、型制等技术判断的经验),只能从文本内容入手进行真伪分析,但作者还是特意说明:“能否合理、科学地采信这些资料用于学术研究,这种质疑无论怎么强调都不过分。”(引自李书,页2,以下未注明者皆引自李书)并且在此后的叙述中多次提到墓志的真伪问题。这种坦率真诚、不回避重大问题的的态度是值得学习的。

再回到“唐史毁于墓志”的话题上来。不可否认的是,近年来的唐史研究已经离不开墓志了。“中古石头所见XXX”,几乎成了论文选题的模板之一。但有几个问题需要注意。第一,墓志所提供的文本信息,没有从根本上推翻传世文献的框架。在运用墓志资料方面,我觉得更应该回到墓志的本源上来,即把墓志视为与传世文献同类的文本,而不是把两者视为两个截然对立的文献系统。也就是说,墓志与传世文献的记载或有分歧,但并无本质区别。墓志的写作,仍然要“受到官方规则的制约”,“尤其不能免除主流社会舆论和思潮的影响”(页260)。

例如美国学者谭凯,运用“大数据”的研究方法﹝结合“中国历代人物传记资料库”(CBDB)和中国历史地理信息系统(CHGIS)等新技术手段﹞,利用墓志资料得出了一个“大新闻”——黄巢之乱导致了中古大族的消亡。但如果我们回归墓志的本源,就会发现谭凯所利用的墓志,基本出土于两京地区(长安洛阳),而这个地区恰恰也是唐朝精英集中分布的地区,二者存在着地理意义上的重合。因此有论者对他的结论提出质疑:“谭凯所得出的结论到底是一种实际的存在,还是由于材料分布的特点所造成的一种表象,是值得慎重思考的。”(王晶《重绘中古士族的衰亡史》)再进一步思考:能留下墓志的,会是普通人吗?如果留下墓志的那批人本身就不是独立于撰写传世文献的那批人,那么这二者之间的差别会有多大呢?

黄巢之乱路线图,图源网络

第二,如果上述想法可以成立,那么我们就应当意识到,墓志资料的最大价值不应该是证经补史,修补我们已有的历史框架,而是呈现出历史面相的多样性、丰富性与复杂性。举个例子。我最近跟学生讲课,经常会提到日常吃的豆腐(我说的就是普通的豆腐,不要想歪了哈)。我说,数学老师观察豆腐,会想到一刀切下去,一块豆腐变成了两块,切两刀,就变成了四块,如果横着切三刀竖着切五刀,它会变成多少块?化学老师会思考,尽管做豆腐时都要经过点卤凝固的过程,但所用的材料不一样,化学反应就有区别。石膏和卤水,前者的主要成分是硫酸钙,后者的主要成分是氯化镁。历史老师可能会争论,东汉打虎亭墓上的壁画,究竟画的是不是豆腐的制作工艺呢?问题来了:你能说数学老师说的很对,而化学老师就是胡扯,历史老师就是闲着没事儿干?历史的实相,从来就不是非此即彼的,而是充满着多样性、丰富性与复杂性。中古史研究的一大困境,就是以往利用的资料过于单一(当然留下来的资料本身就不多,而且面相单一),以致我们对这段历史多样性的认识是远远不够的。墓志的重要性就在于,它会提供另外一种记载。这个记载可能对也可能不对。尽管它的记载仍然不超脱传世文献的框架,但却提供了另外一种面向,让我们看到了一个问题的多重视角。这个是很重要的,否则即使你利用了数千方墓志材料,得出来的结论很有可能和传世文献一模一样。

接下来谈论李书的另一议题——胡汉关系与文化认同。

这个问题很难谈,因为它和今天的疆域、民族等问题往往纠缠不清,搞不好就成了“政治不正确”。

按照作者的解释,唐朝之所以会出现“胡汉关系与文化认同”问题,最根本的原因是唐朝突破了原有中原王朝的限域,由农耕社会进入到了游牧社会,成为兼跨南北的王朝,从而使得游牧群体中的某些人群(胡)进入到中原与汉人(汉)混居。当非汉人群体面对与自身迥然有别的文化群体时,他们是怎么抉择的?如作者所说,“在强弱迥然有别的状态下,这些外来而弱小的群体和个人,其族属、文化面临的实际上就是如何维系,以及维系到什么程度、坚持多久的问题”(页264)。质言之,这些非汉人群进入到以汉人为主体的汪洋大海之中,“汉化”是他们很不情愿但又无可奈何的选择。这无关“政治正确”(现在最新、最正确的说法叫“华夏化”,我心想:“华夏”,不是“汉”,难道还能是“夷”?),而是历史的实态确是如此。也就是说,尽管我们可能因为一些原因不会把这个过程叫做“汉化”(概念),但实际情况却是他们就是在“汉化”(事实)。反过来我们也可以说,当汉人进入到以非汉人为主体的社会,“胡化”也会成为他们必然的选择。原因很简单:维持自身文化认同的重要载体和外部环境已经不再存在(页166)。在这种情况下,生存还是毁灭,才会成为一个不得不考虑的问题。

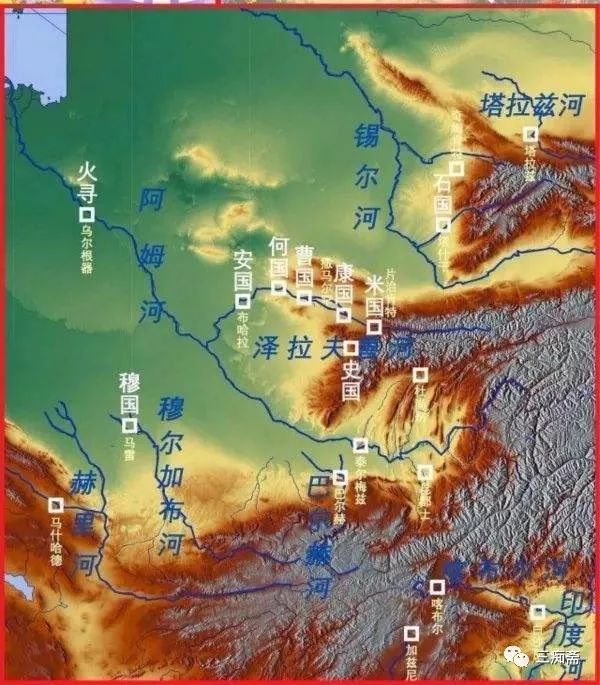

我认为,在这个问题中,族群或者说族性、文化认同会成为影响人群选择的若干因素,但更为重要、更为本质的因素,恐怕还是政治。政治,或者说卷入了政治之后的利益,才是一切问题考量的出发点和落脚点。附带说一句,对于李书所讨论的粟特人问题,我认为还有一点因素不可忽视,那就是粟特人作为一个“商业民族”,“利之所在,无往不至”。他们的“民族特性”是四海为家,到哪里就成为哪里人,这和高车、拓跋、吐谷浑的情形又是有所差别的。但作者似乎并未注意到这一点。

唐代粟特人迁徙路线图,图源网络

以作者所引用的例子来说明一下。萧启庆在研究元代蒙古色目人的汉化与士人化时,指出这些蒙古贵族在文化方面与汉人已经别无二致,但“却未必愿意放弃原有的族群与政治认同”。依据萧启庆的解说,主要原因还是元朝本身是一个蒙古人创建的政权,蒙古人、色目人是政权中的既得利益者。他们作为政治上的特权阶级,不会放弃特权而与汉人真正融合。我以为,此案例恰恰揭示出决定文化认同的关键因素,不在于族性强弱或者文化高低,而在于政治利益。

作者另外举的一个例子是定宜庄、胡鸿保关于满族认同的研究。闽南粘氏尽管在当地长期发展,已经具备了典型汉人宗族的一切特征,但在1985年向政府申报的民族属性却是满族。定、胡对此解释说,促使闽南粘氏改选满族的原因,应该是心理意识,也就是通常认定民族的四大基本属性之一——民族心理素质。

不过,我认为这个解释并不足以说明粘氏改变民族认同的根本原因。根本原因仍当归因于政治。特别是在现代社会,选择“非汉”身份,往往意味着在政治和经济等层面获得更多的利益。说得更直白点,只有获得政治扶持,得到合法承认,才能更好地维护自身愿意追随的“认同”,而不是反过来说,维护了自身愿意追随的“认同”,才能获得更好的政治地位。诚如作者所指出的那样,高车、吐谷浑、粟特等非汉人群,与后来的契丹、女真、蒙古、满洲所不同的一点,正在于他们所依附的政治体已经不存在了(页28)。所谓的胡汉关系与文化认同,其实是依附于政治体而存在的。政治是最为现实的,一切都是从需要出发,什么主义、思想、观念,都是用于为政治现实利益服务的“术”。有了生存,才谈得上认同不认同的事儿。

昭武九姓,图源网络

还可以补充一点的是,认同不认同是中上层群体才会考虑的问题。对于那些处于社会下层的普通民众来说,这本来不是个问题,或者说他们压根儿就不回去考虑这个问题。在他们眼中这不是什么“伪命题”,而是一个根本就不是问题的问题。说得难听点,普通民众就像墙头草,哪边风大往哪边倒。在前现代社会,民众与朝廷之间的关系主要是依靠赋役征税、编户齐民来维系的。除此之外,普通民众和国家政权之间并没有什么紧密的联系。谁当皇帝,咱还不是照样交粮纳税?这与现代社会民族-国家的政权形式显然是不同的。正如费尔巴哈所说:“经常受到世界史浪潮冲击的,往往是那些最普通的人而绝不是那些高官显爵,因为他们高高在上,太显赫了。”正因为普通人受到世界史浪潮的冲击是最大的,因此为了生存和繁衍,他们才不会管什么认同不认同,也不会在意什么“气节”。只有在那些既具有政治地位又对此有清醒认识的人的眼中,认同于谁,才会成为一个尖锐的问题。(我先做自我批评,这段话非常“政治不正确”,违背了人民群众是历史的创造者的观点)

先主席论人民群众,图源网络

此外,我觉得在作者讨论基础上,还可以进一步思考:为什么只有在唐朝,才会出现这么复杂而繁多的胡汉关系与文化认同问题呢?难道只是因为唐朝突破了南北之间的限域?如果我们注意到自秦汉魏晋以来,中原王朝在南方的大规模扩张,导致原有居住民最终融合于汉人群体的事实,那么我们就必须要问:同样是“兼跨南北”,为什么在更南的南方,没有引起这么大的冲击与反应?难道只能用文献阙如或者“想象的共同体”来解释么?我曾在一次讲座中问过罗新老师:北方的族群和南方的族群到底有什么不一样?罗老师的回答是:没有什么不一样。但我越来越感觉到,南北方的族群,确实是不一样的。但他们之间的本质区别究竟在哪里,为什么产生了如此大的差异,我还没有比较成熟的想法或者观点。在此提出来,供大家讨论。

发表评论