纪事录是否伪书的问题,就再集中说一下吧。

一些人得意洋洋,以为能把人噎死的是 所谓“该书上有康熙年间缪彤的藏书印”。

藏书印作伪,本是古籍作伪中最普通最平常的现象,能把藏书印拿来当给古籍断代铁证,那是很幽默的事情

根据古籍文字内容和避讳类型和具体内容来判定作伪以及作伪年代,这是很通常的做法。

由文字内容矛盾可以判断藏书印作伪,反过来不能单纯由藏书印来判定某书真伪。

从藏书印本身或者藏书印之间的对照来鉴定真伪是一种手段,但从书的内容如避讳或其他与其自称时代冲突的内容矛盾,同样是判断书和藏书印时期真伪的有效手段。

若是清廷造伪书,拿真的藏书印来盖都是可能的。缪彤是死于康熙年间,但不等于他的藏书印不能留存到乾隆时期

有些人一连串的 动机论,效果论。还一连串的问题,不至于伪造这么一个孤本吧。

这类否定作伪的逻辑都是一样,回避对书本体内容的分析,而去牵扯漫无边际的作伪者是个什么心理动机,要达到效果是什么?

其实可以安抚一下他们,这么一惊一乍没必要。有成功的行骗,也有失败的行骗,有善始善终的作伪,也有半途而废的作伪。有策划者与执行者合一的作伪,也有脱节的作伪。判定作伪与否,从来不能去漫无边际扯什么效果,动机,而只能盯着判断对象本身。这不需要什么脑洞,需要的不过是基本的理性思维。

不过为了照顾他们起见,可以给他们提供一个可能性。这不需要什么脑洞。这类作伪是策划者和执行者脱节的作伪。清廷主子一张嘴,底下奴才当然要去办。奴才真去造伪书了,但又怕主子变脸,不敢真如明人那样直斥胡虏腥膻之类。这书就变成不伦不类。伪书初步炮制,借奴才十个胆子当然也不敢批量刻印,文字狱的屠刀就在脑袋上呢。只能先印一本当样品。清廷头目自己也觉得不伦不类,里面还保留部分胡、虏字样也碍眼,就把这事情搁置了。

还是回到俞本纪事录本身吧。

这个纪事录按照刻本自称的来历,是天启时期刻印,而其作者则自称是元末就已经加入朱元璋军队,经历了整个朱元璋时代,其写书则在朱元璋末至永乐初。而作者官职身份始终回避,自称骑士。用李新峰的话说则是所谓老兵

我们先假定这个刻本自称的年代就是天启,那这意味着什么。

不妨打个比方,现在突然冒出一本书,这本书作者自称是某个从三十年代初就加入红军,并且还担任过一段时间毛的卫兵,经历了两万五千里长征、抗日战争、解放战争的红军老战士,其又其完整经历整个毛时代,和一些高级将领都有亲密交往。然后在七十年代末写国家事件纪录,还夹杂许多毛的秘闻丑闻,还有一些内容直接和国家档案馆的文件内容矛盾冲突。隔了四十多年后的今天,突然出版了。

这个人的书,名字原本是《共和国纪事录》(对应《皇明纪事录》),然后按照出版商张大同的说法,觉得这个名字不雅“特命名不雅,僭易名《明兴野记》云”,改成了《共兴野记》。

至于这个红军老战士的身份姓名,在其他史籍档案中都是查不到的。

一个严肃的现代史研究者,大概都不会把这么四十年后突然从空气里冒出来的所谓红军老兵写的编年体史书当成真书来对待吧。正确的归类是地摊类野鸡书。哪个研究者如果把这种地摊性质的书当成严肃现代史料来对待,就很荒诞了。

当然,如果有人要证明这种书,确实有史料价值,那也是可以的。前提就是拿出过硬的证据证明,这个红军老兵实有其人,他也确实有这么一个完整经历,也确实在七十年代末了写了这么一本书,书中那些独家材料,也确实是只有他才能掌握的。

这些本身都是需要证明的东西,而不能在没有任何证明的情况下,因为该书中有一些耸人听闻,满足某些人猎奇心理的材料,就大谈什么该书的史料价值。

实际上,以上比方还是不够准确,因为现在距离毛时代,不过是四十多年而已。隔了四十多年,突然凭空冒出来的书,都不可能在来历不明,作者身份不明,传播途径不明的情况下,将其当成真书。

而这个《明兴野记》呢?

其自称的刊印年代都是在隔了作者自称写作年代两百多年后突然冒出来的。这两百多年中的流传途径,完全空白,李新峰等先生当然也说不出来。

然后呢,我们去看《纪事录笺证》,完全是把该书为真书当成前提了,作者自称的身份经历是真实。这一点成了不需要证明的。至于书中大量矛盾混乱,李先生就用作者文化水平低,文笔不通来解释。再有和作者年代矛盾的地方,李先生就用“或系后人羼入”来解释。

《纪事录笺证》用力不可谓不勤,但在最需要证明的地方,完全回避了。

其实说俞本《纪事录》是真书,是一个很强很强的判断。首先要证明这本书确实是天启年间刊印,这已经是难以实现的。不仅如此,还要证明这个天启年间刊印的,就是洪武末至永乐初的人所写的,其作者身份可以清晰考证,这又是一个难以完成的任务。

如果用林国华先生的史料分类原则,那这个挂着明兴野记招牌的所谓俞本纪事录,是典型的无根史料

那么最关键,我说的俞本纪事录删改之处,李先生是怎么解释的呢?不妨把其书该处截图

《笺证》在这里,其实是很大胆的。他是用一个出处说不清楚的无根史料——说得通俗点,野鸡史料,来否定一手史料。用“或……”,这个或下面,就完全是笺证作者自己想象的。套用某些人的话语模式,这需要的脑洞是很大的。

此处涉及的内容是朱元璋派遣遣使者到蓝玉处的一份敕书,也就是一份书面文件,这属于明朝官方档案的内容。而明实录本身就是明朝官方编修的。明实录记载的“敕书”内容是第一手史料。当然第一手史料也未必就一定符合原貌。现在的明太祖实录是朱棣时期编修,朱棣为了提高自己的形象,在太祖实录里也会对涉及自己的史事有加工甚至改动。但这则敕书,和朱棣本人毫无关系,不存在改动的理由。若说朱棣的民族思想更强烈,所以特地要把神器弄于夷狄之手之类加上去。那明实录里明太祖登基祭告文“天命真人起于沙漠”之类为何不改? 《明实录》里那些给高丽、日本指斥蒙元是戎狄的,是“播胡俗以腥膻中土”的内容,难道也是朱棣时期才加上去的? 多处粉饰维护蒙元的《元史》为何不重修?

这完全解释不通的。

把“神器弄于夷狄之手,腥膻之风污浊九州,遂使彝伦攸斁,衣冠礼乐,日就陵夷”

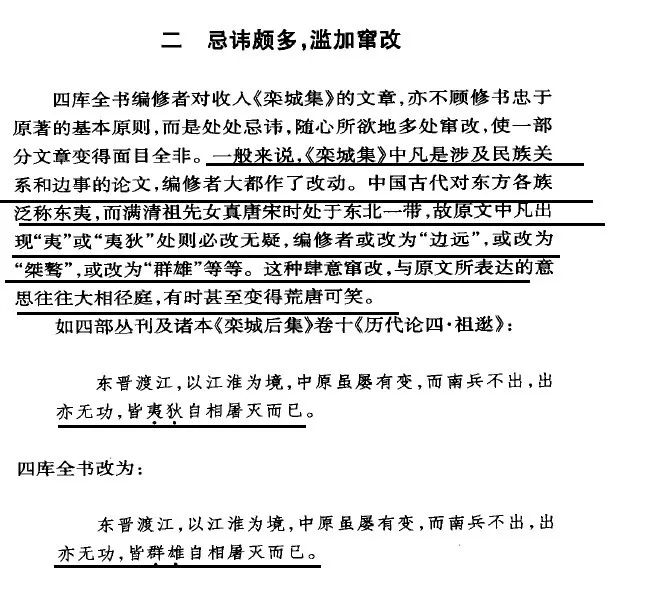

说成是文雅的套话,是挺奇怪的。这类带有鲜明褒贬态度的话语,可不是什么文雅的套话,在清统治者看来,就是刺耳尖刻的“忌讳诞妄字句”。乾隆时期大肆抽毁篡改古籍,恰恰就是集中在这类所谓“文雅的套话”上。

《笺证》一书此处逻辑是很奇妙的,说含有“神器弄于夷狄之手,腥膻之风污浊九州”词句是文雅的套话,所以成了明实录后来文人加工的结果,而俞本纪事录,那个删掉此类词句,加了许多浮夸文学废话式的敕书则成了敕书原文。

俞本一个低级老兵,这个给蓝玉的敕书原文究竟是怎么传递他手上,他又是怎么不惮其繁的抄录下来的?

更为荒诞的是,给蓝玉的敕书,本身是一份正式的书面文件。按李新峰先生的意思是朱元璋身边连个像样的文人都是没有的,这类书面文件大概还是朱元璋亲自写的,写好之后也没有经过水平高点的文人加工润饰,然后这个所谓“内含粗鄙语义或有语病的夸饰文句”的敕书就这么送去作为嘉奖蓝玉的敕书。还要等到编修实录的人,来特地去大幅修改。

别的我是不清楚,但有一点可以清楚,先不说朱元璋本人后期文化水平足够高,其本人更三令五申厌恶鄙弃文学夸饰性的废话文风,朱元璋身边都是顶级文人,这是可以保证的,这些文人的古文水平和鉴赏力一定是远在现在的教授学者之上。实在不劳永乐时期的文人才能来润饰。

李新峰先生说的原文粗鄙,所以俞本纪事录才是原貌的,而实录所谓文雅,所以是后来改的,这是完全无法自圆其说的。

自然“宋遭辽、金之窘”,被变成了“宋窘于辽”,这点则李新峰先生完全就没提了,更别说解释了。这是用他的文雅和粗鄙的区别都不能解释了。

其实,在我看来说这么多,是多余的。任何一本明清时期的史书,出现了类似“宋遭辽、金之窘”,被改成了“宋窘于辽”;

“以致终宋之世,神器弄于夷狄之手,腥膻之风污浊九州,遂使彝伦攸斁,衣冠礼乐,日就陵夷”。被全盘删改,变成了“岁愈多艰,终被元伐。谋臣妄诞,贻笑至今。”

那就是伪书!

任何一个明代人都不可能对明代官方文书做出这种性质的刻意篡改。如果你不同意,就举出一个反例。举出一个确实是明代人的,在写的书里,把官方文件里的神器弄于夷狄之手之类的词句 篡改成了“终被元伐。谋臣妄诞”这种反过来嘲笑南宋的。

这要不是伪书,这个世界上就不存在伪书。知道四库篡改古籍模式的,很熟悉,这就是乾隆时期篡改古籍的格式套路。

这种特征鲜明,指向明确的篡改模式,比所谓帝王名字避讳,都更确凿。

能把这么明显的篡改作伪的证据,视而不见,置之不顾,那确实只有大师才能为之了。

有些人看我这里用这么肯定的语气,和我常说的概率判断是不是矛盾呢?不矛盾。实际语言运用环境下,我们经常会说一定如何,只能如何。比如从现有证据,足以断定某人一定是凶手。这些判断其实无非就是说某个判断成立的概率已经足够高。

但我们不会用类似文寺宣那种话语模式,说某人一定是凶手,无论多少证据证明他不是。类似这种判断就成了神棍判断了。

至于我判断俞本纪事录不仅是清朝的伪书,而且是乾隆时期炮制出来。这是我认为顺治、康熙、雍正确实还不至于如乾隆会玩这种阴暗伎俩。

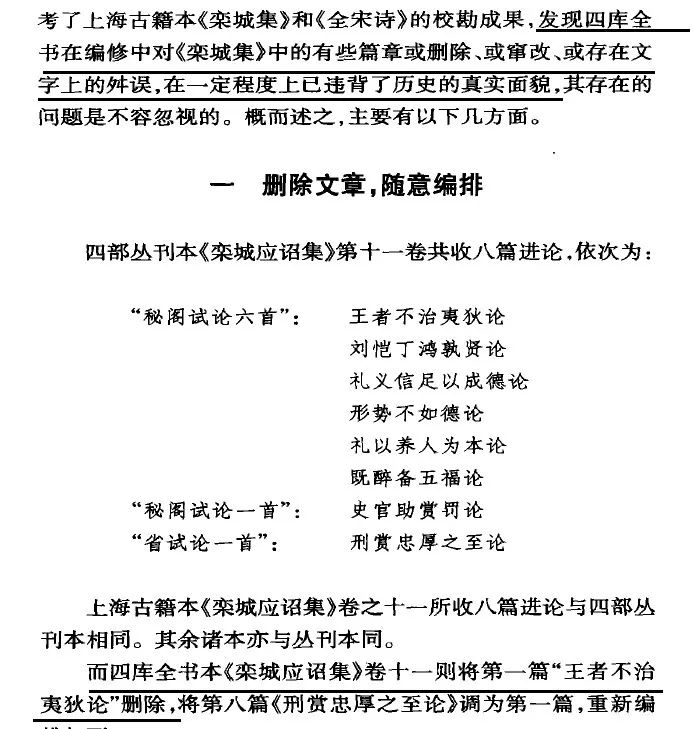

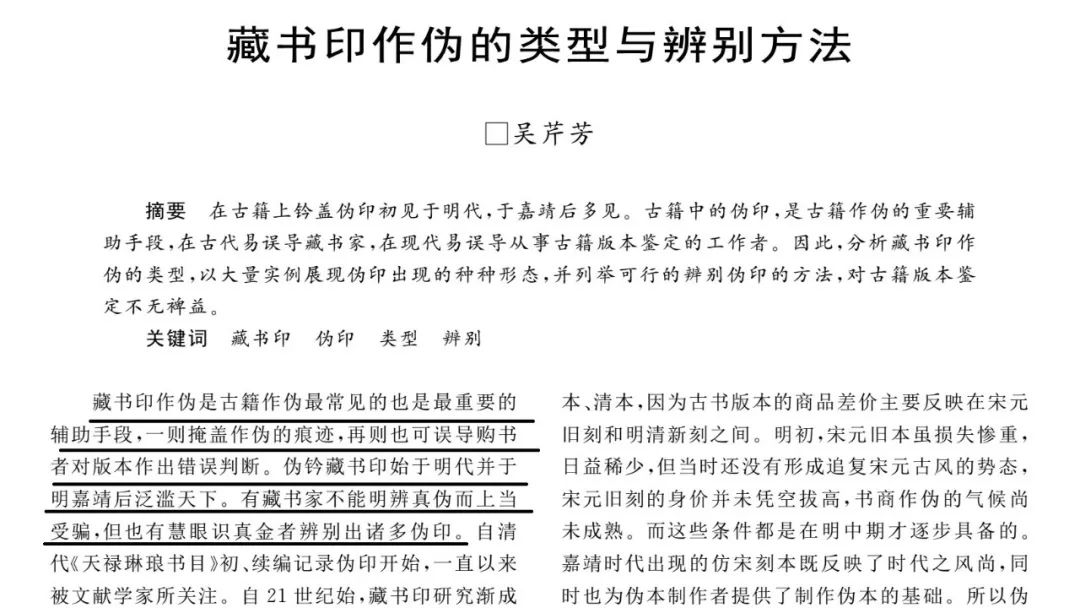

乾隆这个人,其自卑或者在篡改史籍方面偏执到了什么程度呢?不仅大众看得到的古籍,他要篡改,大众看不到的,他也要改。汉人自己的古籍他要删改、篡改的;甚至汉人根本看不懂的,也看不到的,满清后金自己的史籍,他也要删改篡改。这个不是我栽赃,是有明确证据的,不妨截个论文图

————————————

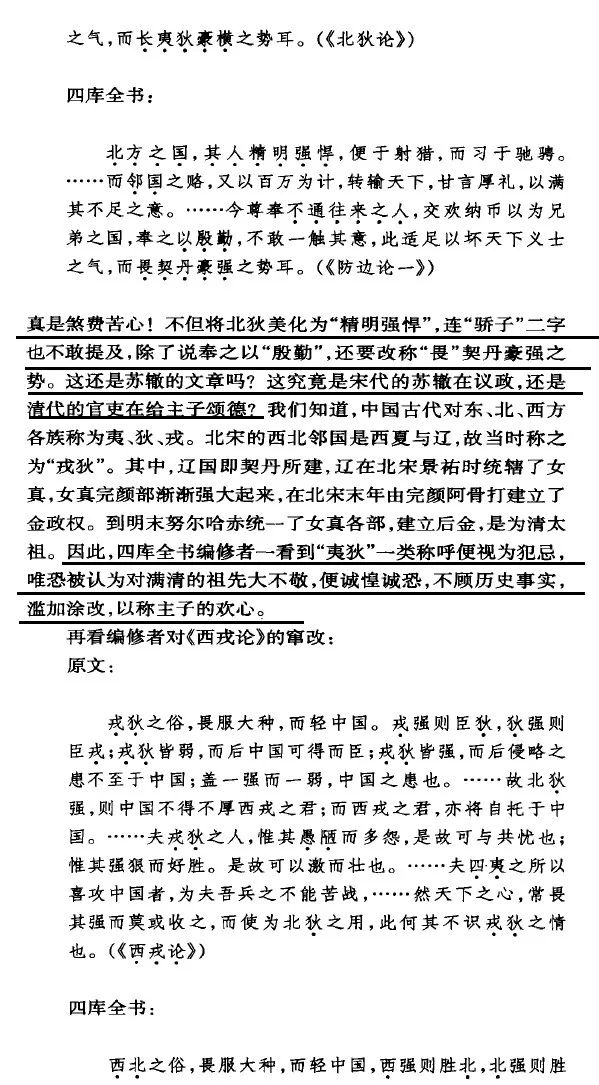

这里再附上满清四库篡改古籍的一些例子。

王新霞对苏辙 《栾城集》的四库版与清以前版本进行对照校勘,清人之篡改到了触目惊心的程度

再如乾隆时期四库本对明朝修的《礼部志稿》的疯狂篡改,也有学者如吴恩荣详细对照研究

再看陈智朝对《建炎以来系年要录》四库本篡改的介绍

其实可举的例子还很多,比如四库本对谭襄敏公奏议的篡改,对旧五代史的篡改,大凡以前学者有过仔细校对比照的,都存在类似的篡改模式。

发表评论