李学勤(1933.3.28-2019.2.24)

一封信

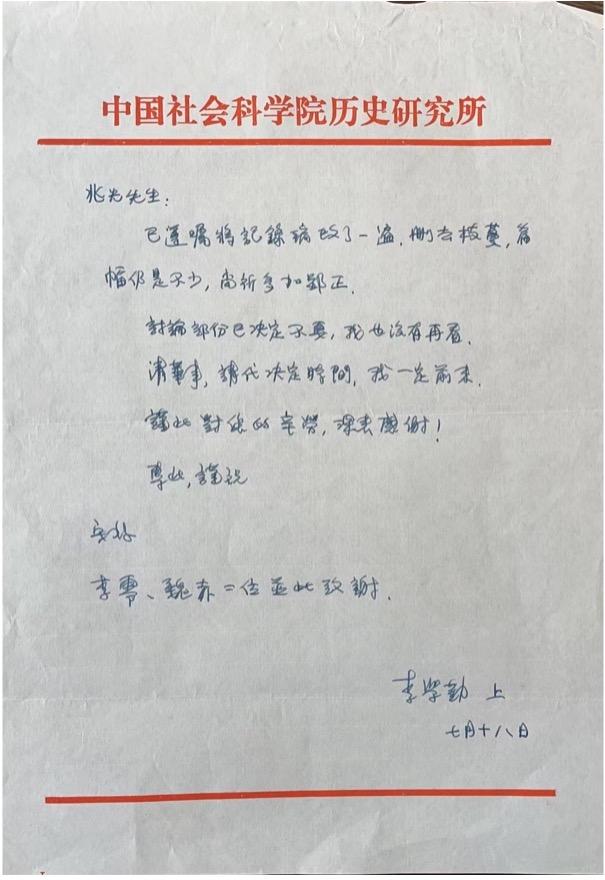

我不记得第一次见到李学勤先生是什么时候了,大概是在1980年代末?我好几次去过他在昌运宫的住宅。三四十年里,我和李先生的往来应该说不少,不过印象最深切的,还是1992年在西郊挂甲屯一个小小的seminar上,李学勤先生给我们十来个人作讲座。我记得,当时他只是手拿巴掌大一页纸提纲,却滔滔不绝讲了一个半小时,从学术史讲到考古发现,从考古发现讲到古书排队,从古书排队讲到今后古史研究趋势,后来,这个讲座由李零和魏赤整理,由我拿到《中国文化》去发表。大家当然都知道,这就是后来引起学界激烈讨论的《走出疑古时代》。当时我是刊物编辑,至今手边还保留了1992年7月18日李先生给我的一封信,里面说,校对稿他修订删改了一遍,“删去枝蔓”,但这封信里也提到,“讨论部分已决定不要,我也没有再看”。现在回想起来,删去的所谓枝蔓部分大概几达一半篇幅,而删去的讨论部分,其实就是那天围绕李先生的讲座,我、李零、阎步克、王守常、陈来还有好几个朋友提出的很多问题,因为涉及如何看顾颉刚古史辨和二十世纪学术史的问题,李先生现场一一作答,讨论非常热烈,但因为刊物主编决定不收讨论部分,这些或许还有意义的讨论,最终烟消云散,现在想来,实在是可惜。

1992年7月18日李先生给作者的一封信

这封信还提及另一桩事情。他说“清华事,请代决定时间,我一定来”。这是什么事呢?原来,当时清华大学中文系主任徐葆耕,一直在动员李学勤先生回母校,李先生答应了,先是兼职,和我一道建立清华大学国际汉学研究所,这里说的就是跟学校高层讨论国际汉学研究所的事情。大家知道,李先生很早就提出,国际汉学研究,编纂国际汉学史,应该是一个学科方向,所以他到清华大学来兼职,最先提出的就是推动这一领域的研究。大约暑假里的一天,他来清华大学和我商量了半天,到底国际汉学研究所开张之后,应当做些什么?记得当时我和李学勤先生商量有四条,一是编辑一套海外汉学丛书,二是召开一个国际汉学的讨论会,三是出版“清华汉学研究”辑刊,四是收集各种国际汉学著作。后来,尽管白手起家条件艰难,但这些计划真的陆续实现了。我们和法国远东学院合作出版《法国汉学》,和饶宗颐先生合作编辑《华学》,开始撰写《国际汉学著作提要》《国际汉学漫步》,出版《清华汉学研究》辑刊和“当代国际汉学家论著译丛”,我在文北楼的办公室,也暂时充当了国际汉学研究所的收藏室,一套带箱柜的四部丛刊,一套完整的《远东》(Oriens Extremus),以及不少有关书籍,便成了研究所的藏品。在这个研究所的历史中,大概比较重要的是1997年年初召开“二十世纪国际汉学及其对中国的影响”学术讨论会,李学勤先生最费心费力,他不仅开列邀请名单(在我保留的另一封李先生来信里,他给我提供了在北京的意大利学者安东尼奥的地址电话,以及在台北的英国学者雷敦和博士的联系方式),甚至亲自给他认识的海内外学者写信邀请,因此,很多他的朋友都来共襄盛举,即使来不了也回信呼应他的倡议(像他的老朋友,日本关西大学的大庭脩尽管不能亲自前来,但三番五次来信谈及此事,这些信至今还保存在我这里)。

一本书

清华大学的国际汉学研究所成立之后,李先生常来清华,我和李先生的接触就更多了,差不多一周能有一两次见面。在1990年代,我们一道讨论制作清华图书馆所藏古物的幻灯片,一道接待来访的法国远东学院院长龙巴尔(Denys Lombard),一道陪同饶宗颐先生游览清华,一道替校方接待台湾法鼓山的圣严法师,甚至一道去了新竹清华大学和香港浸会大学访问。那时候,我正忙着写《中国思想史》第一卷,大家知道,1990年代出土简帛越来越多,逼着我必须通过这些新资料,重新打量古代思想世界,不能仅仅局限在传世文献,以及根据传世文献叙述的传统思想史中。

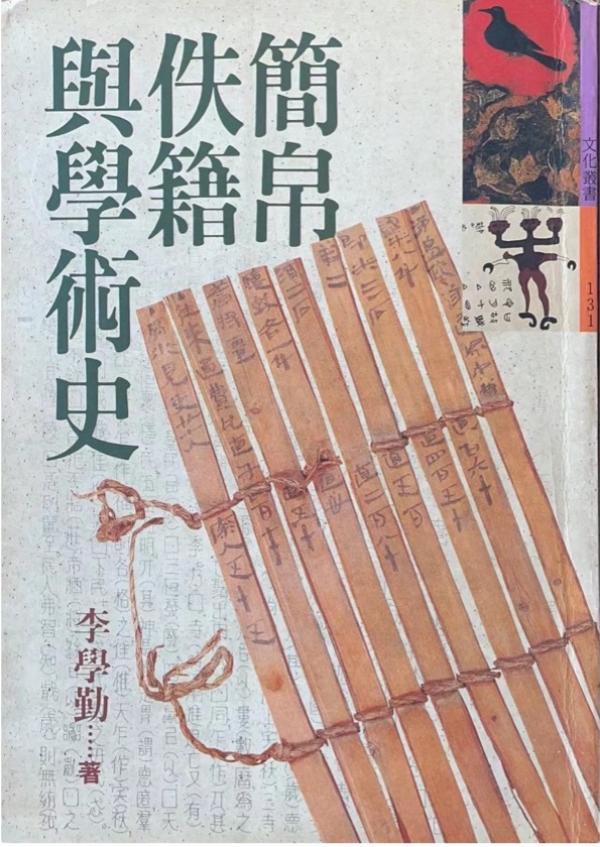

大概是1995年春天,李先生到清华开会,这天见到我便从包里拿出一本书来,说他知道我在写思想史,这书是特意带来让我参考的,而且希望我给书提提意见。这本书就是李先生刚刚在台湾时报出版公司出版的《简帛佚籍与学术史》,李先生自己的样书并不多,他特意带给我,说是觉得我对这一话题有兴趣。记得那天他在文北楼跟我聊了一个多小时,他说到的最多的,就是考古发现的新资料如何写入学术史或思想史,就像他在这本书的《自序》中说的,“出土简帛影响最大的乃是学术史的研究……透过出土简帛的整理研究,竟使被认为最‘物质’的考古学同最‘精神’的学术史相沟通,这或许是有希望的研究方向”(10页)。他说的“学术史”,是梁启超、钱穆用的概念,其实在我看来就是“思想史”。大家知道,李先生见多识广,早年曾经跟侯外庐先生编写《中国思想通史》,所以对思想史始终有敏感。我记得那天我说,自己写思想史的一个取向,就是试图把眼光向下,在日书、遣册、医籍、图像以及不断重复出现的套语文字,甚至没有文字的出土古器物中,提炼出一般知识、思想和信仰。对我的想法,李先生好像非常有兴趣,后来他给我的思想史写评价,就说到“作者用浓彩描绘的是‘一般思想史’”,“以崭新的角度和层面展示给人们的,是大家不那么熟悉的思想世界”。

李学勤著《简帛佚籍与学术史》

《简帛佚籍与学术史》这本书给我的启发很大,因此我一边阅读一边摘录还一边记下我的感想,后来在《读书》1995年第十一期上,我发表了一篇书评《古代中国还有多少奥秘》,我特别说到这本书对思想史研究最有意义的一点,是李先生《走出疑古时代》演讲中提到的古籍“排队”,也就是“用今天出土的这些材料设立几个定点,然后把其他的古书排进去”,这样让思想史的传承系统重新理清先后与联系,这一方面有助于思想家们的年代先后排序(这一点能修正和超越钱穆的《先秦诸子系年》),一方面有助于思想文献的年代先后排序(这一点能修正和超越《古史辨》《伪书通考》以来的认识),有了这两方面的进步,再写古代思想史,脉络就可以重新叙述了。所以我说这本书“在这两个问题上,都为我们作出了极为重要的贡献,通过地下简帛与现存典籍的考察,为部分学术史文献重新排了次序,纠正了过去的偏颇与失误, 通过各种文献之间的关键词语、思想表述的比较,为学术史寻找了知识背景,使学术史的描述更贴近当时的文化土壤”。

有意思的是,2000年我去比利时鲁汶大学访问,正在主编《当代中国思想》英文刊的戴卡琳教授(Carine Defoort)就跟我说,她觉得我这篇书评很重要,因为不仅涉及了简帛考古新发现,也涉及了这些新发现与思想学术史,还介绍了最重要的一部著作,所以一定要翻译成英文。这就是后来刊登在Contemporary Chinese Thought(2002年冬季号)上的“How Many More Mysteries Are There in Ancient China”,这篇书评的英文版,我从来没有跟李先生提起过,至今不知道李先生当年是否看到过。

一段史料

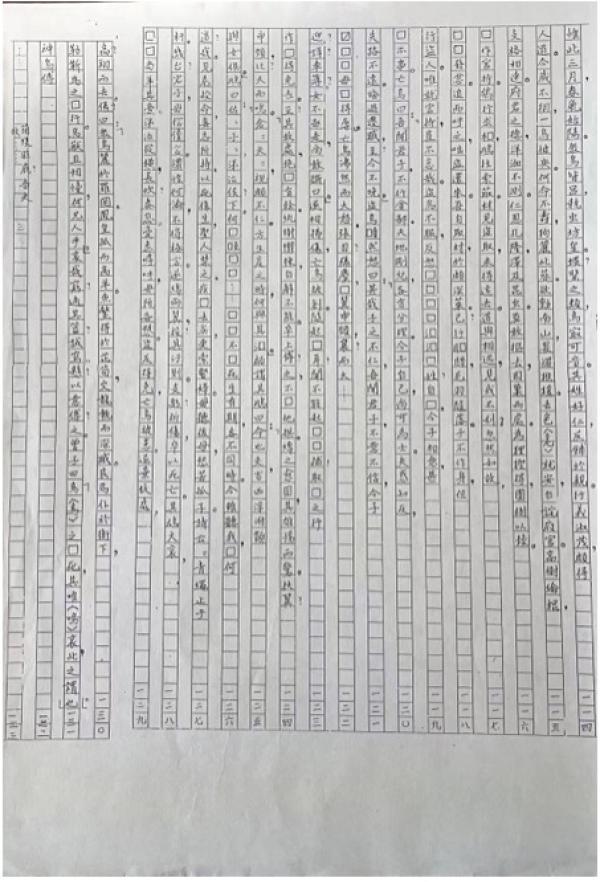

1995年5月,清华大学组织到雁栖湖春游,李先生也去了,在红螺寺散步的时候,他告诉我近年西汉墓中出土竹简,其中一篇赋,没准儿有佛教的影子,我大吃一惊,便在日记里记了下来。过了些天,李先生来清华大学,拿了复印的尹湾汉简《神乌赋》释文给我,那时候释文还没有发表,他之所以先拿来给我,就是想让我查证一下,这篇赋里是不是真的有佛教痕迹?我记得他半开玩笑半认真地说,如果这里面出现了佛教痕迹,事儿就大了。你对佛教有研究,你看看有没有可能?因为通常认为,佛教是东汉传来中国的,可是尹湾汉简却是西汉时代的。

复印的尹湾汉简《神乌赋》释文

如果真的如此,确实“事儿就大了”。李先生太客气,觉得我懂一点儿佛教,所以让我看这篇释文,其实,我对佛教尤其是早期佛教经典和传说,实在也是二把刀。不过我拿到之后,确实仔仔细细搜寻了一下汉文大藏经,甚至也通过日译本查了南传佛教文献,实在不敢判断这个故事中是不是有佛教痕迹,虽然里面也有万物各有分理,生死殊途不同的思想,但按照所谓“疑罪从无”的原则,空口无凭只好放弃。记得不久我跟李先生报告这个结果,李先生也笑笑说,“没有证据当然只好作罢,我只是脑子里面念头一闪”。但是,你从他这种“念头一闪”的敏感中,可以想见他心里对历史上的大关节大问题,有多少关切,有多少灵感,又有多少知识。

有趣的是,因为看了太多有关乌鸦的文献,我倒是被逼出一篇副产品,就是后来发表的《慈乌与寒鸦》(《中国典籍与文化》1996年第三期),借了这篇出土的汉赋,我从先秦传世文献,到两汉谶纬资料,再到中古佛教典籍,讲了一通乌鸦在古代中国从吉到凶的意涵转变,或许可以说是“歪打正着”或者“郢书燕说”吧,这一则史料,倒也结下了李先生和我的一段学术缘分。

一点感想

从上面的一封信,一本书,一段史料,我感受到的是什么呢?

李先生当然是古文字、古文献和古史也就是所谓“三古”领域公认的领袖型学者,这一点不需要我多说。但我觉得,他最不同寻常的是有大见识。学者的见识高低,并不在知识多少,更在于他眼界多宽,胸怀多大。究竟是谨守一亩三分地,还是能越出专业之外在宏大的世界和历史背景里思考?差别很大。他关注《神乌赋》中佛教痕迹,关注国际汉学,关注学术史,他才能提出一些影响学术方向的大问题。就像“走出疑古时代”。很多人对这个说法有疑问,这可以讨论。但学术史最重要的,或者说未来能留在学术史的记忆中的,不只是解决问题,更是提出问题,一个能够引起思考、质疑、论辩的问题。

让我说一点进一步的感想。我觉得,理解李先生“走出疑古时代”的提法,更重要的是要理解他思考的背景。这个背景,从小了说,是让人重新认识古代中国与古代欧洲文献学传统的差异,从大了说,是看清延续性相对较强的古代中国文明,和断裂性相对较多的欧洲古代文明的区别。其实,如果我们注意就可以联想到李先生多次说的——直到晚年还在反复说——他想做而没有做成的“一个梦想”,就是东西方文明的比较。

这才是一个大学者的理想。

(本文是2023年12月9日在清华大学“纪念李学勤先生九十诞辰学术讨论会”上的发言)

发表评论