鲁迅在自己的讲义基础上补充修订而成的著述《中国小说史略》,由北京大学第一院新潮社于1923年12月和1924年6月,分为上下卷正式出版。至此,中国有了第一部现代意义的小说史。问世百年来,《中国小说史略》经过广泛传播,奠定了经典性的地位。其中,有许多经验值得总结。

一

从1920年8月起,时任教育部佥事的鲁迅,先后被北京大学、北京高等师范学校、北京女子高等师范学校等多处聘为讲师或教授,讲授中国小说史。

是年底,小说史在北大等处陆续开讲。按照要求,鲁迅将准备好的讲义交给相关的校方,请他们刻印随课程发放。现存最早的油印讲义,由北大国文教授会承制,凡十七篇,题名《小说史大略》。接下来,鲁迅对油印本讲义作了较大的补充调整和扩展,增至二十六篇,大约1921年下半年或1922年,由北京高等师范学校铅印成册,取名《中国小说史大略》。此后,鲁迅对铅印讲义再作充实和修订,增至二十八篇,定名为《中国小说史略》(以下简称《史略》),由北京大学第一院新潮社于1923年12月和1924年6月,分为上下卷正式出版。至此,“小说自来无史”的中国,有了第一部现代意义的小说史。

鲁迅《中国小说史略》初版本(上下册)

继北大新潮社分卷出版《史略》,1925年9月,北新书局将《史略》合为一卷推出,1926和1927年,该书局连续出版《史略》修订本,1931年9月又出版订正本。至1935年6月,北新版《史略》已印行至第十版,这次出版前,著者再作个别改订。翌年,鲁迅逝世,《史略》以后的各版次均与北新第十版相同。

《史略》的出版在文学界和学术界获得很高的评价。胡适在1928年所作的《白话文学史·序言》中写道:“在小说的史料方面……最大的成绩自然是鲁迅先生的《中国小说史略》;这是一部开山的创作,搜集甚勤,取材甚精,断制也甚严谨,可以替我们研究文学史的人节省无数精力。”1936年秋,鲁迅逝世,蔡元培在挽联中留下了“著述最谨严,非徒中国小说史”的断制。郭沫若亦十分看重《史略》,认为它和王国维的《宋元戏曲史》,“是中国文艺史研究上的双璧。不仅是拓荒的工作,前无古人,而且是权威的成就,一直领导着百万的后学”(《鲁迅与王国维》)。郑振铎则认为:“《中国小说史略》是一部奠基的大著作。从这部大著作出版了以后,研究中国古小说的人才能够有确切可据的基础。”(《中国小说史家的鲁迅》)应当承认,名家巨擘目光如炬,从一开始就在相当程度上捕捉到《史略》的经典品格。

大抵是受梁启超“小说革命”的影响和推动,20世纪30年代,编簒小说史一度成为学界热点,一时间庐隐的《中国小说史略》、范烟桥的《中国小说史》、谭正璧的《中国小说发达史》、郭箴一的《中国小说史》、阿英的《晚清小说史》等竞相问世。这些著作的观点和质量参差不齐,其中流露的对《史略》的看法也不尽一致,但其行文立论均不同程度地打上了取法和借鉴《史略》的印记,当然也无形中扩大了其影响,推动了其传播。1935年,写出过《鲁迅传》的日本汉学家增田涉,将《史略》译成日文在东京出版,《史略》由此开启域外行程,接下来,它在日本和东亚不断收获译介和研究的新成果。这都从传播和接受的意义上,实证了《史略》确有经典潜质。

《中国小说史略》1925年合订本初版

20世纪三四十年代,国内《史略》研究适时展开,文坛之上除一些论者在综合性论著中给予《史略》以肯定性评价,先后出现多篇颇有分量的专门研究文章。如郑振铎的《鲁迅先生的治学精神——为鲁迅先生周年纪念作》、赵景深的《中国小说史家鲁迅先生》《关于〈中国小说史略〉》、阿英的《作为小说学者的鲁迅先生》、台静农的《鲁迅先生整理中国古文学之成绩》等。值得关注的是,这些文章的作者都是鲁迅同时代人,都与鲁迅有过或多或少的交集或联系,又都是文学史领域兼具新学与旧学造诣的大学者,这使得他们笔下的《史略》研究别有一种学术风度和科学精神——同记忆和感受相联系的知人论世,以材料和考证作支撑的观察与判断,基于文学史尺度的客观严谨的著作估衡等。如此这般的研究阐发,从材料、文本以及方法层面,明确具体地揭示了《史略》的成就、个性和优势,进而凸显了它对文学和学术史的重要贡献。其中有的篇章还认真坦率地指出了《史略》存在的某些缺失或讹误,这种在充分肯定基础之上的补苴罅漏,非但没有降低《史略》的光彩与价值,相反将其置于健康严肃的学术氛围之中,推动了其经典化进程的开启。

新中国成立后,百端待举,《史略》研究略显沉寂,但仍有阿英、郭预衡、王瑶、林辰等留下了清晰足迹。新时期以降,《史略》的社会传播和学术研究呈现出前所未有的生动局面。一方面,高校的文科生和研究生普遍将《史略》作为必读书,不少高校开设小说史选修课或系列讲座,《史略》一直是基本教材。一些学人独立撰写或高校师生集体编纂中国小说史,材料日趋丰富,论述愈发缜密,但主要观点和基本框架仍以《史略》为遵循。正如陈平原所言:“迄今为止,小说家之撰写小说史,仍以鲁迅的成绩最为突出,一部《中国小说史略》乃无数后学的研究指南。”(《艺术感觉与史学趣味》)

另一方面,众多专家学者在已有的《史略》研究的基础上,或取精用宏,或深耕细作,持续推出一大批各有侧重、各见文心的新成果,其生动多元的学术探索呈现出以下基本向度:一是深入阐发《史略》的小说理念、精神内涵、结构章法和述学特征,确立其在中国小说史的开山之功与深远影响。这类研究成果较多,先后有储大泓的《读〈中国小说史略〉札记》、徐怀中的《鲁迅与中国古典小说》、郭豫适的《〈中国小说史略〉的重大贡献》、温庆新的《鲁迅〈中国小说史略〉研究》等,其中陈平原的《作为文学史家的鲁迅》《鲁迅以前的中国小说史研究》《现代大学与小说史学》等,厚积薄发,举重若轻,乃同类之翘楚。二是潜心于《史略》的文本整理和版本爬梳。陈平原、鲍国华的《〈中国小说史略〉校注》,周锡山的《〈中国小说史略〉汇编释评》,张兵、聂付生的《中国小说史略疏识》,鲍国华的《〈中国小说史略〉的版本及其修改》,杨燕丽的《〈中国小说史略〉的生成与流变》等,是其中的重要成果。三是在肯定《史略》开创性和典范性的前提下,指出彼时由于主客观条件所限而留下的偏颇和遗憾。欧阳健的《中国小说史略批判》是此类著述的代表作。四是选择特定角度切入研究,发掘《史略》的潜在价值。刘克敌的《鲁迅与20世纪中国学术转型》、李金荣的《鲁迅〈中国小说史略〉的书目学意义》、马兴波的《文献视野的〈中国小说史略〉考辨及其引申》等论著,均富有话题拓展意义。此外,杨义《中国古典小说史论》、黄霖《中国小说研究史》中有关《史略》的论述,均系高屋建瓴的研究成果,值得充分重视。

英文版《中国小说史略》

以上论著以《史略》为中心,作多维多向的勘察与掘进,敞开的是《史略》斑斓厚重的文学世界。诸多论者初入《史略》,自然不乏“照着讲”的意味,但讲着讲着,或斜出旁逸,或旁搜远绍,或拾遗补阙,或曲径通幽,便有了“接着讲”的风度。也可以这样说,是《史略》的坚实骨架与丰腴内涵有效地激活了论者的延伸性阐释和创新性思维,使他们在一次次的“重读”中深化和发展了《史略》的文学与学术意蕴。这让人不禁想起卡尔维诺的说法:“每一次重读经典,就像初次阅读一般,是一次发现的航行。”(《为什么读经典》)庶几可以这样说:时至今日,《史略》已经在现代学术的淘洗与碰撞中,完成了自身的经典化进程,显示出历经百年而愈发丰实高迈的经典品格。

二

史实和经验告诉我们:经典之所以是经典,关键在于其自身包含的经典性,即著作中体现了原创性、规律性和超越性的质地与力量。而这种质地和力量在不同的经典中,又有不同的表现,具体到《史略》则有三个方面引人瞩目:

第一,为中国小说“正了名”,“立了传”。

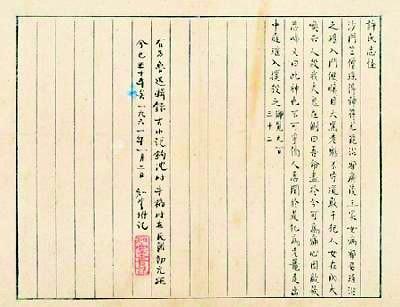

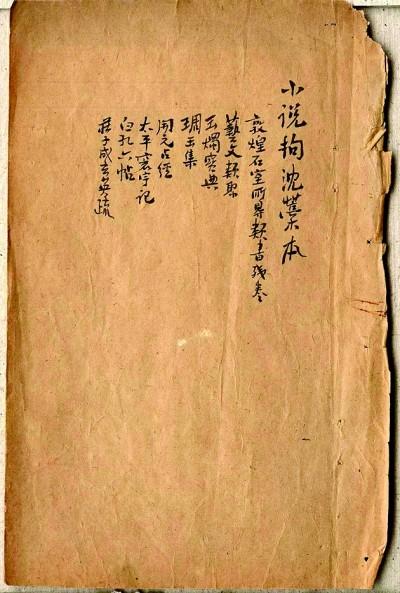

鲁迅《古小说钩沉》手稿

在古代中国,小说被视为不登大雅之堂的“小道”,一向不被庙堂和学界看重。进入现代,小说境遇发生变化,但小说理念依旧含混模糊,不仅一般人不清楚小说是什么,即使1915年问世的蒋瑞藻的《小说考证》,以及稍后出版的钱静方的《小说丛考》,也还是小说戏剧一锅煮,给人以边界不清的感觉。在现代中国,最先为小说“正名”和“立传”的,正是鲁迅和他的《史略》:

——廓清了小说的概念、范畴与特性。《史略》从目录学入手,按时间顺序,考察众多史书和官书收录的史部与子部小说,述其内容,考其真伪,阐发其小说元素,但并没有将这些视为小说滥觞和发展的不二法门。在鲁迅看来,小说始于神话。“从神话演进,故事渐近于人性,出现的大抵是‘半神’,如说古来建大功的英雄,其才能在凡人以上……这些口传,今人为之‘传说’。由此再演进,则正事归为史;逸史即变为小说了。”(《中国小说的历史的变迁》,以下简称《变迁》)与之相联系,鲁迅又认为,虚构是小说的本质,建立在虚构基础之上的想象与文采,才是小说最主要和最基本的特征。而同样具备想象和文采的作品,又有创作者“无意”而成和“有意”为之的区别,只有从自觉的小说意识出发写成的小说文本,才称得上是真正的小说。正如《史略》所说:小说“至唐代而一变,虽尚不离搜奇记逸,然叙述宛转,文辞华艳,与六朝之粗陈梗概者较,演进之迹甚明,而尤显者乃在是时始有意为小说”。至此,鲁迅基本阐明了小说的内涵与外延。

——为小说寻出一条清晰的发展线索。在厘清小说概念的基础上,《史略》从既定认知出发,梳理出小说的演进轨迹:由神话传说到六朝志怪志人,到唐人传奇,到宋人话本拟话本,再到明清小说。这样一种演进轨迹猛地看来,似乎只是小说与时间的同步推移,但仔细体察即可发现,它实际上包含着论者更深一层的理论设计与结构匠心:《史略》二十八篇,其中前十篇以小说意识的远近浓淡、是否自觉为线索,重在展示秦汉至唐代文言小说由“自在”到“自为”,由混沌到清晰的过程。后十八篇则透过“讲史”“神魔小说”“人情小说”“市人小说”,以及“讽刺小说”“侠义小说”“谴责小说”等类型的划分与递进,为宋元明清白话小说的发展,勾勒出一个清晰的面影。这样的小说史讲述,在今天看来或许尚有可改进之处,但作为一部开山之作,却在整体上成功地绘制出古代小说嬗变与前行的路径,其中的基本观念、阶段划分和作品命名等,迄今仍为学界借重。

——揭示了古代小说的文体形态、语体特征与整体趋向。《史略》以年代为经考察小说的进化与发展,必然触及历史上的两类小说:唐以前的文言小说和宋以降的白话小说。在鲁迅笔下,前者固然不乏重要的小说元素,但更多的还是文化典册的材料价值,后者才是纯粹的属于叙事性文学的小说文本。而把文言小说和白话小说衔接和联系起来考察,不仅便于读者全面了解把握中国小说的文体形态和语体特征;更重要的是它从客观上展示了古代小说主要由文化典册最终走向民间、通俗和大众的必然趋势。

第二,对小说史上的重要作品留下了富有洞见和启示的评价。

据《中国通俗小说总目提要》统计:自唐代至清末,我国保存下来的白话小说计有1164部,其中约半数是产生于历史进入近代之前的古代小说。由于我国古代文论相对发达的是“诗文评”,主要以评点方式存在的小说评论要沉寂得多,以致许多重要的小说作品在很长时间里,都缺乏科学的、真正具有文学眼光的阐发和评价。《史略》在梳理小说史的过程中,有意弥补了这一缺憾。该著先后涉及一百多部文言和白话小说,其中对若干较有影响的作品或褒或贬,都留下了见地不凡、足以照亮小说史天空的评价。

譬如,鲁迅称赞《红楼梦》的写实成就“在敢于如实描写,并无讳饰,和从前的小说叙好人完全是好,坏人完全是坏的,大不相同”(《变迁》)。他解释大观园中的宝玉,是“爱博而心劳,而忧患亦日甚矣”。可谓切中肯綮而又意味深长。他评价《儒林外史》是“秉持公心,指擿时弊”;“戚而能谐,婉而多讽”;“是后亦鲜有以公心讽世之书如《儒林外史》者”。正用得上鲁迅自己所言:“伟大也要有人懂”。他对《三国志演义》的人物塑造提出批评:“显刘备之长厚而似伪,状诸葛之多智而近妖”,虽系剑走偏锋,但联系作品形象,亦可谓独具只眼,一矢中的。他对《封神演义》评价不高,认为该书“似志在于演史,而侈谈神怪,什九虚造,实不过假商周之争,自写幻想,较《水浒》固失之架空,方《西游》又逊其雄肆,故迄今未有以鼎足视之者也。”凡此种种,殆皆小说史上熠熠生辉的不刊之论。即使对《海上花列传》随手留下的“平淡而近自然”的说法,亦被后世喜欢此书者奉为圭臬。

鲁迅《古小说钩沉》手稿封面

第三,为小说史编簒提供了值得普遍借鉴的经验。

时至今日,小说史编簒已是文学研究的重镇。小说史应该如何写?《史略》没有留下说明文字,但联系鲁迅在其他场合的相关表达,再考察《史略》的编纂实践,仍可发现其中包含的小说史主张。譬如,鲁迅曾表示:“文学史资料长编,非‘史’也,但倘有具史识者,资以为史,亦可用尔。”(《致台静农》,1932年8月15日)这就是说,在鲁迅看来,仅有史料的胪列构不成文学史;史料只有被具有史识者“资以为史”,才能呈现“史”的品质。

那么,“史识”又该怎样浸透到小说史中?对此,《史略》以自身实践留下多种启示,其中有两点在今天值得特别重视:第一,《史略》聚焦小说发展,但不曾把这种发展封闭和孤立起来,而是将其与历史上不同时代的社会史、思想史、心理史、风俗史等联系起来加以考察,就中发现不同历史条件和社会环境带给小说的影响,同时展现和评价小说家在特定环境中的精神状况和艺术创造,让小说史传递历史的回声。鲁迅说:“史总须以时代为经。”(《致王冶秋》,1935年11月5日)《史略》正好体现了这一主张。第二,在“世界文学”已成格局的情况下,小说史编纂自然应有国际视野,但所写既然是中国小说史,当然更要体现民族和传统的脉搏。《史略》在这方面处理得妥当而自然——其小说概念的确立固然参照了域外文论,“犹他民族然”,而结构文本却使用了目录学、考据学,以及看重作品“文辞与意象”等传统的思路与方法,从而成就了自身的东方气派和民族风范。

三

在充分肯定《史略》的经典性之后,有一个话题接踵而来:《史略》的经典性是如何形成的?其中有哪些主客观因素在起作用?鲁迅本人又做了怎样的努力?提供了哪些值得总结和借鉴的经验?在这一维度上,有以下几点值得珍视:

第一,尽可能奠定丰厚翔实的材料基础。

在鲁迅看来:文学史不应当是“资料长编”,但要写好文学史又必须“从作长编入手”(《致曹聚仁》,1933年6月18日),因为“资料长编”是文学史的基础,只有打好这个基础,文学史才能保证应有的品质和作用。正是基于这一认知,鲁迅在编纂《史略》时,下功夫做了独立的材料准备。其中最具代表性,也最值得重视的,就是“完全用清儒家法”但又“不为清儒所囿”(蔡元培《〈鲁迅先生全集〉序》),通过一系列辑佚考订完成的《古小说钩沉》《唐宋传奇集》《小说旧闻钞》三书。此三书的出版尽管晚于《史略》,但材料的搜求与积累却在《史略》着手之前或贯穿于《史略》的成书过程。其中《古小说钩沉》,辑录由汉至隋的古小说佚文三十六篇,是《史略》第三至第七篇的文献基础;《唐宋传奇集》凡十七万言,收入唐宋两代传奇小说四十五篇,另附《稗边小语》一卷,为《史略》八至十三篇提供材料支撑;《小说旧闻钞》摭拾宋元以降白话小说史料四十一种,以及相关材料和著作若干,构成《史略》第十四至二十八篇的材料来源。毫无疑问,这三部书的形成对于《史略》的问世至关重要。其个中原因,台静农说得十分透彻:“关于小说史的考订,较之一般的考订尤为困难,其困难之所在,就是史料不容易搜集。先生于搜集材料、整理材料,费过很多精力。如先生所辑佚的《古小说钩沉》《唐宋小说传奇集》《小说旧闻钞》,其分量盖超过《小说史》数倍,然而这些都是《小说史》的副册。若不事先将各时代的材料钩稽出来,《小说史》是无法写的。”(《鲁迅先生整理中国古文学之成绩》)

第二,既精益求精又从容自信的著述态度。

鲁迅的小说史研究,从油印的《小说史大略》到铅印的《中国小说史大略》,再到成为书稿的《史略》,经历了一个不断调整、充实与提高的过程。而每一次的调整、充实与提高,都不单单是篇目的增加,同时还包括史料的添补、论断的修订,以及对部分作品的归属调整和重新命名,至于文字的润色加工更是随处可见。为了使这一切建立在一个坚实的基础之上,鲁迅不仅广赠书稿,以倾听他人意见,而且还专门编写了《明以来小说年表》,及时收集学界小说研究的新成果,作为修订《史略》的文献参考,可谓殚精竭虑,取法乎上。

不过在《史略》正式出版之后,鲁迅对全书的内容便不再大动干戈,继初版问世后的几次订正,都只是数量不多的材料补充或文字改动。即《史略·题记》所说:“……稍施改订,余则以别无新意,大率仍为旧文。”之所以如此,当然与鲁迅后来的离京南下,材料不在手边有关,但更重要也更内在的原因,恐怕还是他环视学界、清醒决断的结果。即所谓:此书“虽曰改定,而所改实不多,盖近几年来,域外奇书,沙中残楮,虽时时介绍于中国,但尚无需因此而大改《史略》,故多仍之。”(《致台静农》,1932年8月15日)由此可见,围绕《史略》,鲁迅表现出两种既相互联系又各自不同的态度——写作中的精益求精和成书后的从容自信。因为有了写作中的精益求精,《史略》的整体质量达到上乘,臻于高格,经得起时光淘洗;因为拥有成书后的从容自信,鲁迅面对不断变化的文坛学界,头脑清醒,心态余裕,应对从容,远离了焦虑与流行。这两种态度的形成,是鲁迅思想、性格和经历在学术实践中的自然流露,并不是他为完成某项任务而做出的具体的心理准备,但从《史略》的经典化过程,以及更广泛的文学和学术实践来看,著述认真和学术自信对于强化作品的经典性,进而推助其走上健康自然的经典之路,又确有重要作用。

第三,获得现代教育体制的有力支持。

大量文学实践证明,文学经典的形成同文学教育体制有着密切关系,一些作品之所以能够跨进经典行列,一个重要原因或条件,就在于它们进入了课堂和教材,成了现代教育体制规定的学习内容,从而强化了其传播、普及和影响。这种情况在《史略》身上亦有体现。民国时期,教育谈不上发达,但赵景深写于1945年的《关于〈中国小说史略〉》一文中,已有作者在课堂上讲授《史略》的记述。而世界书局20世纪30年代出版的《杜韩两氏高中国文》教材里,亦可见出自《史略》的《清末之谴责小说》。这说明早在那时,《史略》就进入了课堂,流露出走向经典的势头。至于新中国成立后,《史略》同教育和校园的密切结缘,前边已有介绍,这里不再赘述。

就文学、教育和经典化的关系而言,《史略》还有另一重优势:大多数文学作品的经典化路径,常常是由文本而教材而经典,《史略》的经典化进程则是直接从课堂和教材起步,台静农、冯至、许钦文、尚钺、王鲁彦、魏建功、孙席珍、徐霞村、孙伏园、常维钧、许广平等,当年都曾听过鲁迅讲授的小说史课。据他们回忆,当时课堂上听众很多,本系的、外系的,本校的、外校的,常常人满为患,挤在窗台上听课也是常有的事,现场氛围很好,鲁迅和学生之间常有互动交流。这自然从一开始就有效地扩大和提升了鲁迅与小说史的知名度,同时也使听众产生了一种与经典相遇的仰望式的崇拜。后来,以上这些当年的听众又都成了著名的教授、作家或领导者,由他们结合亲身经历讲述《史略》,当然别有一番真实感与亲和力,同时社会和时代前行,也进一步丰富和提升了《史略》的文学史地位,强化了其经典色彩和意味。

《光明日报》(2024年03月29日 13版)

发表评论