(2020年6月2日,文末添加了戴逸先生几封与其他老先生的书信。老先生之间通信仍以他们那个时代的书面语即文言文为主,但已经有明显的白话文影响,而戴逸先生与其他晚辈通信则完全使用白话文。)

(原回答)

简单来说两句话:作者不好写,读者不好读。

一个词就是“不实际”。

再压缩成俩字就是“费劲”。

详细来说:

关于新修《清史》的缘起、编纂、体裁、体例等问题,清史领域的知名学者在正式工作开始前就已经进行了充分讨论,并选择了最优解。而这些发言讨论记录基本上都收在了国家清史编纂委员会体裁体例工作小组编的《清史编纂体裁体例讨论集》(2004年由中国人民大学出版社出版),大家完全可以在里面找到答案。针对文体采用白话文还是文言文,也是众多专家商讨后的结果——而且是充分讨论后的结果,而不是仅仅一个“感觉”了事。

事实上,当前对新修《清史》的诸多疑问,在这部书中基本都有所反映,也就是说,早在16年前,新修《清史》还没正式开工,专家们就已经考虑并论证过了。

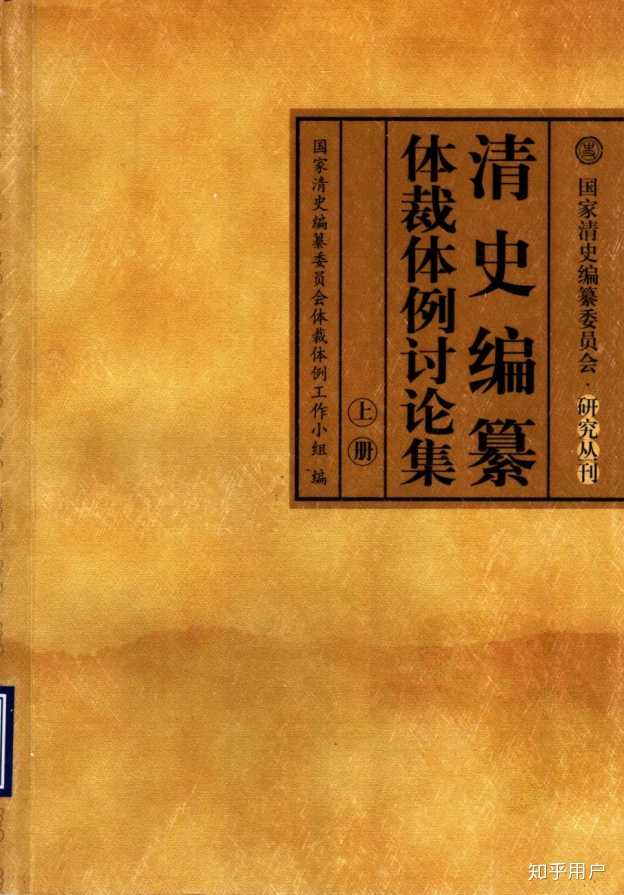

国家清史编纂委员会体裁体例工作小组编:《清史编纂体裁体例讨论集》,中国人民大学出版社,2004年

2003年1月10日,国家清史编纂委员会向史学界和文化界著名人士发放了“清史编纂体裁体例调研问卷”,其中第三问即有“您认为清史修纂宜采用何种文体”的提问,选项有四:

(1)文言文(五四运动以前所通行的以古代汉语为规范的汉语书面语);

(2)通俗直白的现代白话;

(3)精炼的现代书面语(现代汉语为主,含有若干文言成分);

(4)其他(请自拟)。

同年五月,工作小组根据回收的143份问卷结果做出了调研报告,其中第四点即为文体问题,内容如下:

从143份专家咨询报告来看,74人赞成用精练的现代书面语,约占52%;22人赞成用文言或浅易文言,占15%;两可者即赞成两套方案者共6人,约占4%;还有41人(约占29%)未就此问题表态,但从其倾向性来看,似赞成用精练的现代书面语。

赞成使用文言或浅易文言者虽是少数,但也有其深思熟虑的理由:

有人从文字的长度考虑,认为宜用浅近文言,例如今人写考证文章,不宜用白话文,否则文字太长。有人从历史感的角度出发,认为只有采用文言,才有历史感。有人从资料的角度考虑,原始文体,如上谕、奏折,自宜保留原状。也有人建议少引原文,但用语必须遵守当时体制。有人从读者的角度出发,认为一般具有大专以上文化程度的人还是可以看懂文言文。更有人对所谓浅易或简易文言作了定义,指出所谓简易文言是指介乎文言与精练的现代书面语之间的一种语体,既有文言的文的成分,又有规范的现代汉语典雅的因素。

多数赞成用精练的现代书面语,有人从时代精神的角度看待文体问题,认为用规范的语体,是从一个方面体现编写这部清史的时代精神,使用现代书面语,是新的面貌的一种反映。有人尖锐地提出:语言既是符号系统,也是特殊的社会现象,纂修清史用文言、浅易文言似欠妥,这不是单纯的表述形式问题。还有人指出:选择采用精练的现代书面语,是从保证新著本身的质量和适应社会发展对史学的要求两个方面考虑的,雅洁的现代书面语,在现今任何时候都是史著撰修在文字表述上的最高层次,采用简练文雅的现代书面语是无从别择的必然。有些意见从读者和作者两者相结合的角度看问题:简易文言文现在和将来的读者看不大懂,且现在参与修史的人绝大部分写不了,少数能写者能否达到行文流畅、文笔精练的程度,似也无绝对把握。与其将来骑虎难下,不如一开始就采用精练的白话文。编清史不是给古人看,因此即使用半文半白也不可行。古今中外一切史书,都是用修史人当时所通行的语体修史,这是时代的要求,也体现了史书的时代特色。当然文字要力求精练。还有人提出:之所以要使用现代书面语(即白话文),不仅是由于它较文言为读者所熟悉,更由于其已取代文言长期作为书面语的统治地位,建国以来已被规定为政府文件和报章刊物所通用的书面语。有人还提议可聘高手专事文字修饰。

文体与总体规模(总字数)之间存在着相关关系。提倡文言者,一般不赞成总字数太多。文体甚至与新编清史的定名也有联系。如启功教授即提出:清史体裁应与二十四史同,语言也应相同,即用文言。但如称新清史,可用现代汉语。

与此同时,在2003年4月起,小组还在光明日报、光明网刊发了这一调研大纲,向全国、全世界继续征求意见,并收到回函167份。4月中旬以后,在专家调研和网上、报刊调研的基础上,小组集中北京地区的几所重点高校(北京大学、中国人民大学、北京师范大学、中国社科院研究生院)师生发放调查问卷500份,受众以文史哲专业的研究生为主;同时考虑到中学历史教师的作用,还向100名北京市中学历史教师发放了问卷。前后共计910份问卷回函。

专家回函的分析报告见前,而总体的问卷数据分析中,关于文体一项

主张采用“精炼的现代书面语”有667人,占73.3%;

主张采用文言有148人,占16.3%;

主张采用“通俗直白的现代白话”50人,占5.5%;

另外27人有不同的意见。

具体统计结果见下:

可见无论是史学专家还是普通群众,坚持以文言文纂修新修《清史》的都是少数。

其后又召开了一系列针对新修《清史》纂修工作的讨论会,专家发言都提到了这一点。兹举例如下:

卞利:《关于清史编纂体裁与体例问题的思考》

新修清史的撰写,应有统一的原则,包括统一的文体风格、统一的叙述方法和相对较为一致的文字字数,并在广泛继承和吸收前人已有成就的基础上,努力进行创新,使新编清史能够真正成为一部名垂青史的断代史著作。

做到拥有统一的文体风格,首先就必须明确究竟要采纳哪种文体进行写作。我以为,二十四史的文体都采用文言文。有清一代所使用汉文也是文言文。而处于21世纪的今天,现代白话文已经广泛使用于各种场合和各式文体。这就带来一个无法克服的问题和困惑,新修清史到底采纳何种文体,方才能满足各方面的需要呢?显然,完全使用白话文,虽然可以满足今天各种文化层次阅读者的需要,但是,我们所面临的问题是,完全以白话文修成的清史,如何与二十四史相衔接?如何精确地读懂和准确地翻译清代留存下来的大量文献和档案资料?文字叙述是不是会更加繁冗啰嗦?相反,如果完全使用文言文,修成的清史当然可以直接继承二十四史的文字叙述风格和样式,名正言顺地将新修清史置入二十五史之列。但问题在于,我们可能会直接面临复古或顽固不化的指责,21世纪编纂的清史竟然不采用最通行的语言和文字叙述方式,这也是不现实的。何况我们参与编修的人员中,是否都能够熟练地使用准确的文言文来开展撰写工作呢?面对这样一个两难处境,我们应当确立这样一个基本原则,即:既不能完全采用现代白话文,也不能完全使用纯粹文言文。科学而正确的原则应当是:用简易文言或最精练的现代书面语(当然,精练的现代书面语实际上已经包含了不少简易文言文在内了)作为新修清史的最基本文体表达方式。我们所考虑的读者面应当是大专以上层次,而不能是所有识字的公民,不能把一部严肃的清史写成妇孺皆宜的所谓的雅俗共赏之作。这是我们义不容辞的责任,我们应当对历史负责。显然,清史应当被写成一部大部头的严肃的学术精品。

范金民:《新修清史体裁体例之浅见》

至于文体,新修清史以接二十四史,本宜用文言文,惟白话文推广了一个世纪,时在21世纪的人用文言修史,与时势相悖,后人视今人,殊为滑稽。而且届时实际从事撰稿者,能有几人以文言准确表达史事?二十四史之语体,虽皆为文言,但多为当代语言。史书非仅为学界中事,社会各界,众目睽睽,白话史稿,方能为社会所利用。考虑有此几方面因素,当以白话为宜。只是要以雅洁的书面语撰稿。白话修史,未必字繁文长,要在撰稿者得其人,确于撰写对象有所研究,吃得透,方能写得好。

何一民:《关于清史编纂的几点思考》

大众性

现代史学的社会功能一是传承历史文脉,即对民族文明进行继承和传播;二是教化民众,服务大众,提高民族的人文素质和道德水准,以利精神文明建设的发展。因此,史学不应仅仅是史学家的史学,不仅仅是为供统治者或专家学者阅读史书的史学,更应是大众的史学,是全民族的史学。尤其在当前我国正在进行以德治国、全面建设小康社会的历史时期,发挥史学的社会功能是时代和社会的双重要求。因此,我们在编纂清史时,必须考虑服务大众、教育大众的这一目的和社会要求。我们的清史在讲求学术的科学性的同吋,更应让更多的人读得懂,愿意看,且看得下去,要做到这一点,我们在文字的选用上,首先就不能搞“复古”,不能用文言写作。暂且不论有多少学者能够用文言写作,即使有人能够用文言写作,这样的史书可能也缺乏读者,因为二十四史还需要大量作注和翻译成白话文。我们编清史不是给古人看的而是给今人和后人看的,因此即使用半文半白写清史也不可行。其次,在行文的过程中,要尽最减少生僻、拗口、难懂的语句,而应采用能为具有一定知识水平的民众均能接受的精练的现代语言。据笔者对20个历史专业的博士生、硕上生的调査询问,除一个博士生赞成采用半文半白的语体写清史外,其余的人都主张用现代语言来写清史。历史专业的博士生、硕士生尚且如此想,其他学科的学生和其他阶层、群体的人可能更不会赞同用文言或半文半白语体来写清史。

黄振南:《小议清史编纂体裁体例》

新编清史应用现代汉语书写。文言文固然凝练、典雅,且与二十四史一脉相承,贯穿始终,但用文言书写清史会有两方面的问题:一是写作不易,二是难为读者。

新文化运动以来,现代汉语已经牢不可破地取代了文言的书写地位。屈指算来,文言淡出书面用语已逾半个世纪。沧海桑田,目今尚健在的老一辈知识分子,已习惯于用现代汉语交流思想感情,除吟诗作对外,一般不会再用文言写作,即或勉而为之,也不一定十分娴熟老到。60岁以下的学者,基本上没有用文言书写的经历,让他们尝试用文言撰写清史这样的鸿篇巨制,恐怕更勉为其难,心有余而力不足。至于40岁以下的年轻人,阅历更加有限,用文言写作更非易事。所以,我认为用文言来写清史行不通。

从读者的角度来说,如今阅读文言文无障碍的,除文史工作者外,其余为数不多,青年人尤甚。新修清史虽应定为学术著作,但也不能因此而人为地缩小其读者群。就像司马迁以降众多史学大家著书立说是为了更多的读者、为了传诸后代一样,新编清史也应该是写给广大读者的,故理应用现代汉语而非文言来写。正因为今人读文言文不易,近年出现了不少古籍译本。新编的书却要用文言来写,背其道而行之,于理不合。随着时代的演进,今后能顺利阅读文言文的人将会更少。若在语言文字方面设置障碍,书的功能就难以发挥。

此外,用文言书写将使新编清史缺乏其应有的时代感和个性,而没有时代感和个性的著作定将黯然失色,缺乏活力。比之于其他存世史籍,新编清史应该是一部具有鲜明时代特征和个性的大书,故不应用文言文写作。

另一方面,也不能因为照顾读者面而用过于直白、口语化的现代汉语来写,以免降低该书的学术含量。该书毕竟不是普及性图书和一般小人书,必须遵守相应的学术规范,这就需要写作者具有较高的文字驾驭能力,尽可能用凝练、优美一些的现代汉语写作。

林克光:《关于大型清史体裁体例的浅见》

我不同意采用文言(古文)写作清史,建议采用语体文(白话文)。理由如下:

(1)古今中外一切史书,都是用修史人当时所通行的文体修史。二十五史的修撰者也都是用当时所通行的文体修史的,之所以都属文言文,乃是因为当时所通行的就是文言文,那时还没有白话文或別的文体,他们别无选择。虽然都属文言文,似仔细分析,仍然体现了不同时代的特点,《明史》的文言文绝不同于《史记》,总的趋势是越来越浅近易懂。《清史稿》成书于20世纪20年代,那时虽然已有白话文,但白话文是1919年五四运动才开始提倡的,那时正处在文言文和白话文并行的时代,白话文多为年轻人和新潮人物所提倡和应用,修《清史稿》的老先生们还是习惯于用文言文写作,还不会用白话文,所以《清史稿》仍用文言文是必然的,是可以理解的。但今天的通行文体早已是白话文了,如仍用过时的、现在已不通行的文言文修清史就不合适了。不同的时代各用当代所通行的文体修史,是理所当然的,是时代的要求,也体现了史书的时代特色。

(2)今天的学者,尤其是中青年学者,都习惯于用白话文写作,几乎都没有用文言写作过。突然要求他们用文言修清史,实属强人所难,即使勉强用文言写作,势必程度极不整齐,甚至会不伦不类,难于统一。故还是从实际出发,一律用目前通行的白话文修清史为好。

修史是为了给人阅读,服务的对象,一是当代的人,二是后代的人,用文言文修清史,当代的多数人不易读懂,后代的人就更难读懂了。这不是难为读者吗?!我们要站在广大读者的立场,为他们考虑,使他们容易读懂,容易接受。这也是群众观点问题。

根据以上三点考虑,我认为还是应采用现在通行的白话文写清史。这样也能从文字上体现新修清史的时代特色。当然文字应力求精练,字字推敲,尽量减少字数。

林仁川:《关于纂修清史的几点建议》

新编清史是给现代人看的,不是摆设品,为什么要追求与二十四史统一语体而用文言文呢?当然应该用现代书面。另外,将来编纂队伍十分庞大,主要骨干是中青年人,这批人古文根底较单薄,写出来的文言文可能成为四不像的语体。

还有很多专家都发言了,这里就不一一转引了。

实际上,从纂修和阅读两个角度来看,以文言文纂修都不是好选择,采用白话文而非文言文正是实事求是的结果。当然大家也不用担心写出来的都是那种大白话,新修《清史》对语言文字的规定是:

应用当代典雅的书面语,务求文字生动、活泼。

由于参与撰写的人员众多,纂修过程中一度出现过文字参差不齐、差别大、文风不一致的问题,李治亭在《新修传记撰写方法研究》(发言于2006年,收国家清史纂修工程出版中心、吉林省社科院《社会科学战线编辑部》编:《清史纂修研究与评论》,上海古籍出版社2012年版)提到了这一点,并由各专家牵头进行规范化。

早在2018年3月,新修《清史》的稿件已经全部完成,但在戴逸老师的主持下,为保证稿件质量,清史纂修中心开始进行审稿统筹工作,包括不同部分的详略安排、重复记载部分的删减、语言的精炼典雅化等等,直到今天仍在进行……可想而知,如果片面追求以文言文编写,新修《清史》恐怕更加遥遥无期!

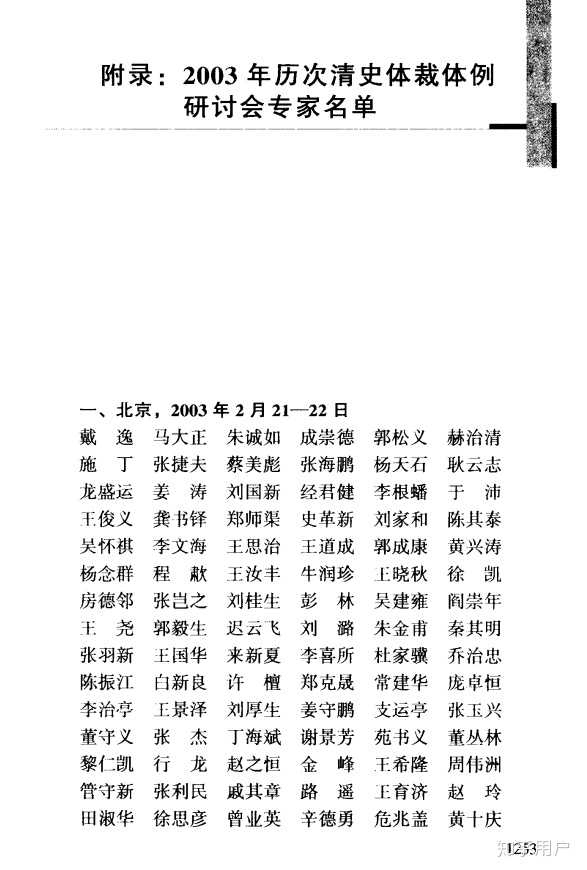

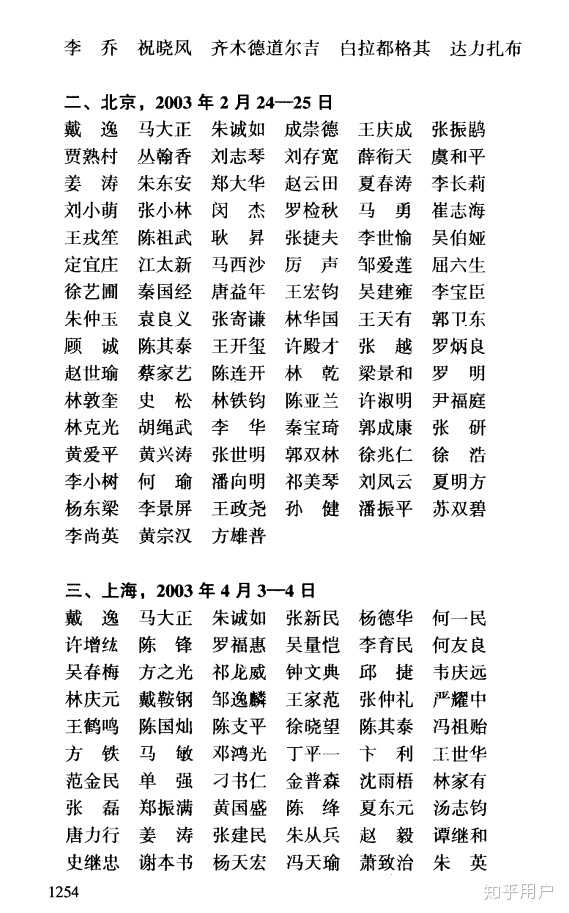

最后附上2003年历次清史体裁体例研讨会专家名单,从名单和开会频次就知道讨论结果足够有说服力了。

以下书信系戴逸先生与其他老先生来往书信,出自《涓水集》及《戴逸文集·学界记往》。

致季老

季老惠鉴:

久违芝仪,伏维起居安泰,步履康宁,是所至祷。

今为促进大型《清史》之编纂工作,拟于四月五日上午邀请学界耆宿,共筹长策。有清一代,史事繁复,勒成信史,殊为艰巨。季老德高望学富,泰山北斗,众所仰止,对修史盛事,当甚关注。仰恳拨冗光临,剀切指导,俾后学得获规矩,有所遵循,不胜感谢之至。附奉材料一份,略述《清史》编纂之缘起,以供参考。

专此即颂

春祺

戴逸

2001年3月27日

致祁龙威

龙威砚兄如握:

今日接奉来翰,读遵著《重印序》。此书名噪学界,昔日以未睹全豹为憾,今广陵书社斥资将全书影印出版,嘉惠学林不浅。

越缦老人学识渊博,但贫困潦倒,秉性狷介,时有愤世嫉俗之语,观尊作所引数条,已可见其对官场世态之揭露,确实入木三分,淋漓尽致。

弟承乏《清史》重任,如挟山过海,心有余而力不足,时怀履冰之念。桑榆已晚,犹欲老骥奋蹄,与青年才俊,逐队争先,不亦难乎?弟之际遇心境,必在吾兄烛照之中。

窃思清史中之异说极多,昔孟森、罗尔纲等先生多所论述,评论考证,厥功甚伟。异说纷纭,徒乱耳目,无所适从。弟欲效司马温公《通鉴考异》之例,撰写《清史考异》一书。……(具体内容略)

但撰写此书难度甚大,必当有人专司其事,而此人必有渊博之清史知识,有考证之基本功底,又须文笔清通简洁。求索再三,虽学人千百在前,而难得其选,彷徨无计,仰屋嗟叹!岂我交往不广,难能物色乎?抑我有眼无珠,不识真才乎?昔韩愈叹息:世有伯乐,然后有千里马,千里马常有,而伯乐不常有。但望今世有伯乐复出,推毂荐引,助我鼎力。我兄久居南中,与史界交往极广,声气相应,夹袋中必有人才。万望掬诚相告,举贤荐能,是所至愿。

专此即颂

春安

戴逸

2004年2月4日

致陈祖武

陈祖武先生台鉴:

日前编纂委员会会议期间,因冗事缠身,未能抽暇,详谈衷曲,颇以为憾。仆自承乏史职,时怀惴惴,自审才驽学浅,难负重任。深盼阁下出手相助,匡我不逮。阁下致力经史,才富学醇,对清代学术研究极有心得。昔读尊著多种,颇为倾倒。贵所又多隽才学士,智多识广,学养俱优,激芳扬芬,播馨驰誉,皆一时俊彦。今《清史》传记部分之类传《学术》一卷尚无人承担,阁下如俯允领衔此卷,适与专业相合,未知肯屈就否?如能得阁下一诺,仆欢忭快慰,感谢无既。阁下与贵所同人联袂出山,发挥宏才,必能卓荦成章,为史卷增色。谨展示诚悃,肃缄敦请,深盼阁下承担此卷,幸甚!幸甚!

即候

夏祺

戴逸

2004年5月23日

发表评论