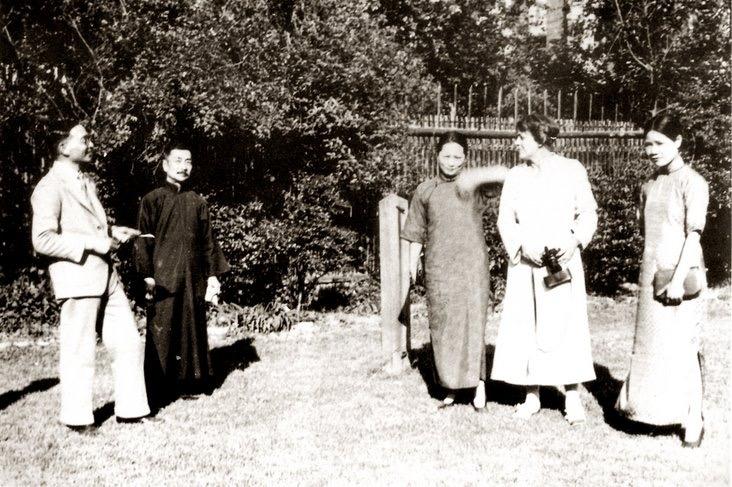

左起:林语堂、鲁迅、宋庆龄、史沫特莱、黎沛华(宋庆龄秘书)。 (资料图/图)

钱锺书虽然极少公开谈论鲁迅,却“回避”不了鲁迅。水晶在《侍钱‘抛书’杂记》中曾说,一次座谈会上,钱锺书称赞鲁迅短篇小说写得好,却不宜长篇。而广为人知者是钱锺书在“鲁迅与中外文化”学术研讨会上的开幕词,此文后来发表于1986年10月23日《文学报》,收于《人生边上的边上》。在开幕词中,钱锺书以那个时代人们对鲁迅的“公论”,“照例”讲了几句:“鲁迅是个伟人,人物愈伟大,可供观察的方面愈多;‘中外文化’是个大题目,题目愈大,可发生的问题的范围就愈宽广。”其讲话的主要精神是希望大家能够“畅所欲言,不必曲意求同”,并看不出对鲁迅的真实评价。

其实,钱锺书与鲁迅也有过一段“同城”时光。1927年9月,鲁迅离开广州到上海生活,直至1936年10月逝世。而钱锺书于1933年夏从清华毕业,便在光华大学任教,1935年秋始读牛津,因而在上海也有两年多时间。不过,也仅是同城而已,一直未见两人有过交集。但作为后学,又因鲁迅影响巨大,钱锺书在著述时,有意无意中免不了要与鲁迅“相遇”。刘玉凯所著《鲁迅钱锺书平行研究论》、隋清娥所著《鲁迅钱锺书文学比较论》等,均从学术层面作过比较,谢泳、王培军、李国涛、钱之俊等学者在著述中也时有阐发,兹从钱锺书著作中发掘数例与鲁迅相关者,或可补阙。

《围城》里,孙柔嘉的姑父姑母在一家大纱厂里任要职,一向瞧不起方鸿渐。有一次,方鸿渐与孙柔嘉又因姑母的到来而吵架,当得知其姑母想在厂里给自己找个职位时,他便跳起来大喝道:“谁要她替我找事?我讨饭也不要向她讨!她养了Bobby跟你孙柔嘉两条走狗还不够么?你对她说,方鸿渐‘本领虽没有,脾气很大’,资本家走狗的走狗是不做的。”此段文字,立刻会让人想起鲁迅1930年发表的名篇《“丧家的”“资本家的乏走狗”》,文章是批梁实秋的。钱锺书当时虽在清华读书,鲁梁论战的文章,他一定不会错过。

商务印书馆《容安馆札记》第一册第八十四则,读岳珂《桯史》笔记,钱锺书摘抄卷十二以下一段文字并加按语:

金国熙宗(完颜)亶,皇统十年夏,龙见(现)御寨宫中,雷雨大至,破柱而去。亶大惊,以为不祥,欲厌禳之。左右或以为当肆赦(大赦),遂召当制学士张钧视草(起草诏书)。其中有“顾兹寡昧”及“眇予小子”之言,译者不晓其退托谦冲之义,乃曰:“汉儿强知识,托文字以詈我主上耳。”亶惊问故,译释其义曰:“寡者,孤独无亲;昧者,不晓人事;眇为瞎眼;小子为小孩儿。”亶大怒,亟召钧至,诘其说,未及对,以手剑剺(割)其口,棘而醢之。竟不知译之为愚为奸也。云云……按此鲁迅直译之祖也。”(《容安馆札记》第146页)

金熙宗完颜亶是金朝第三位皇帝,据说他即位前曾受学于韩昉,能用汉文赋诗,即位后,尤勤于学习汉文典籍。而据《桯史》此条所记,完颜亶似乎不甚精通汉文,且译者也只会“直译”,断章取义地把诏谕中帝王常用套语如“顾兹寡昧”和“眇予小子”,“直解”为詈骂主上,遂失却原有的“退托谦冲”之义,而致张钧获罪。

钱锺书的按语“此鲁迅直译之祖也”,自然又令人联想到“鲁梁之争”。梁实秋于1929年9月曾在《新月》上发表了《论鲁迅先生的“硬译”》,鲁迅于次年3月在《萌芽月刊》发表《“硬译”与“文学的阶级性”》予以反驳,论争已超出翻译界限。就翻译来说,鲁迅所倡“直译”(或“硬译”),如翻译《苦闷的象征》,“是按板规逐句,甚而至于逐字译的”,其宗旨是“宁信而不顺”。钱锺书显然是熟悉翻译界这场论战的,但他与鲁迅的观点不同,于是钱锺书接着写道:

余读《说文》至“口”部第二十六字“囮:译也”,尝叹洨长(编者注:指许慎)真圣人,预知Tradutore,traditore!王元之《小畜集》卷十四《译对》云:“译,易也,大能易心,小则易其语而已。”云云。解放以后,译书之风益盛,不知妄作,活剥生吞,不特面目全非,抑且心肝尽换,洵元之所谓“大译”者也。辜汤生《张文襄幕府纪闻》卷下云:“陈兰彬使美,随员徐某,不谙西文,一日忽持西报,似读之津津有味者,同僚怪而问之,徐曰:读西报不解,读诸君翻译亦不解。等不解也,不若径读西报之为愈矣。”云云,此与张钧事,皆可作今译才座右铭也。(同上第146-147页)

此条札记联系“解放以后”译界“不知妄作,活剥生吞”而谈,也是对“直译”的否定。关于翻译,钱锺书所追求的是“化”境,虽然“彻底和全部的‘化’是不可实现的理想”。故而钱锺书在文中盛赞许慎(洨长)为“真圣人”,说他能预知翻译是“囮”(讹),翻译家(Tradutore)即叛徒(traditore),详见《林纾的翻译》和《管锥编》中若干论述。此条下文又以辜鸿铭笔下徐某读西报故实,与张钧事合观,认为“皆可作今译才座右铭也”,风趣之中不失讽刺,颇见钱锺书行文一贯风格。而整篇笔记醒目之处在按语“直译之祖”云云,点到即止。

二十世纪二三十年代,林语堂为改变“中国式幽默”的玩笑态度,以重塑君子之德,故而提倡“幽默文学”。不料事与愿违,如钱锺书在其散文《说笑》中所批评的一样:“自从幽默文学提倡以来,卖笑变成了文人的职业。”林语堂因救“时弊”而助“时弊”,“幽默文学”的实际效应与其初衷背道而驰,钱锺书的《说笑》即是针对“幽默文学”有感而发。而对于林语堂的主张,鲁迅在《一思而行》里就曾批评过:“轰的一声,天下无不幽默和小品。”(《鲁迅全集》第5卷第473页)又在《“滑稽”例释》里指出,幽默文学不过是给“油滑,轻薄,猥亵”蒙上“‘幽默’之号”(《鲁迅全集》第5卷第342页)。有人因此认为,“在对提倡幽默文学的看法上,鲁迅和钱锺书真是前呼后应”(李钦业《读》),此说似是而非。

在现代文学史上,鲁迅、林语堂和钱锺书都以幽默见长。鲁迅的幽默似匕首,带有手术刀切除病瘤般的锋芒,而林语堂的幽默是轻风,如心灵的净化剂。在当时,林语堂的幽默文学自然不及鲁迅杂文的力量,因而显得不合时宜,受到鲁迅的公开批评。钱锺书的幽默似寒雨扑面,冷中带刺,有如伪装者的灵魂被揭穿后的尴尬与不安。可是,钱锺书虽然也批评林语堂,若拿他的《说笑》与林语堂的《论幽默》相比,却会发现他们的幽默观何其相似:钱锺书说,一个真有幽默的人对于幽默“别有会心”,林语堂说,一位冷静超远的旁观者对于幽默将发出“会心的微笑”;钱锺书说,幽默是“滑稽多智”,林语堂说,“智慧已启”“遂有幽默”;钱锺书说,幽默是“替沉闷的人生透一口气”,林语堂说,幽默是“人生之一部分”。幽默源于智慧,幽默名家钱锺书与林语堂的观念相近而表现与效果不同,不足奇怪。因幽默观如是,林语堂提倡幽默文学以涵养国人的幽默感,培养有教养的国民,而钱锺书认为真正的幽默是能“反躬自笑”的,一经提倡即成笑柄,所以他说:“幽默至多是一种脾气,决不能标为主张,更不能当作职业。”由此可见,钱锺书与鲁迅虽然都针对林语堂所倡导的“幽默文学”发出批评,但并不能说他们的幽默观一脉相承,反而是钱锺书与林语堂的幽默观“似曾相识”。

作为同一文艺风气的见证者与参与者,钱锺书虽然与鲁迅不曾有过直接的交往,甚至让人觉得他有时是在刻意“侧目”鲁迅,而沿波讨源,拨开“迷雾”,但凡现代文学史上的重大事件,还是能够同时看到他们的身影,进而看出钱锺书对时贤包括鲁迅一贯的冷漠态度,“好比从飞沙、麦浪、波纹里看出了风的姿态”(钱锺书语)。(本文原题“风的姿态”,现标题为编者所拟)

杭起义

发表评论