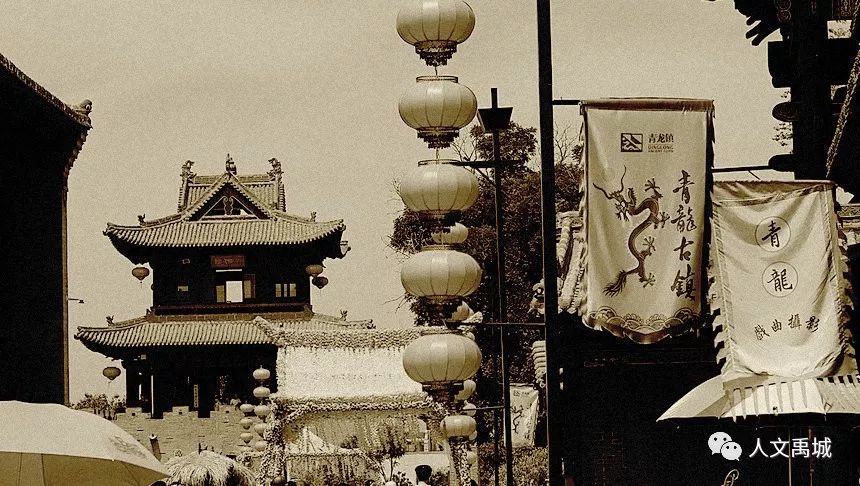

搜寻禹城市辛寨街青龙镇的那些历史传说作者/王河北

禹城市辛寨街(现辛寨镇驻地)位于禹城市区西南25公里处,北临308国道,禹茌公路从街东穿过。自1958年开始,辛寨街开始成为辛寨镇政府驻地至今,一直是辛寨镇政治、经济和文化教育的中心。

辛寨街原名青龙镇,旧县志有明确记载。公元1153年,金海陵王定都中都(现北京)以后,大宋江北半壁河山皆归金。青龙镇原属北宋,沦陷后划归金管辖。

元朝末年,受连年战争加之自然灾害影响,山东境内出现了“白骨露于野,千里无鸡鸣”的悲惨景象。当时青龙镇的土著居民,所剩寥寥无几。

明朝开国皇帝朱元璋统治时期,社会逐年稳定,明政府遂决定加强对山东的管辖和统治,为填补山东出现的人口短缺,遂出台政策鼓励发展经济,在山西洪洞县大槐树开始强制移民。正是在这样的大环境下,成百上千的老百姓,为了保住身家性命,扶老携幼,拖家带口,长途跋涉,只为寻找一处和平安宁的家园,就被迫走上了移民路。据考证,有刘、殷、张、安、杨等五大家族近二百余人,历尽艰辛,一路血泪,先行来到青龙镇定居。建文元年(1399年)至建文四年(1402年)爆发的靖难之变,民不聊生,又对青龙镇的生产和安定造成了一定冲击和影响。

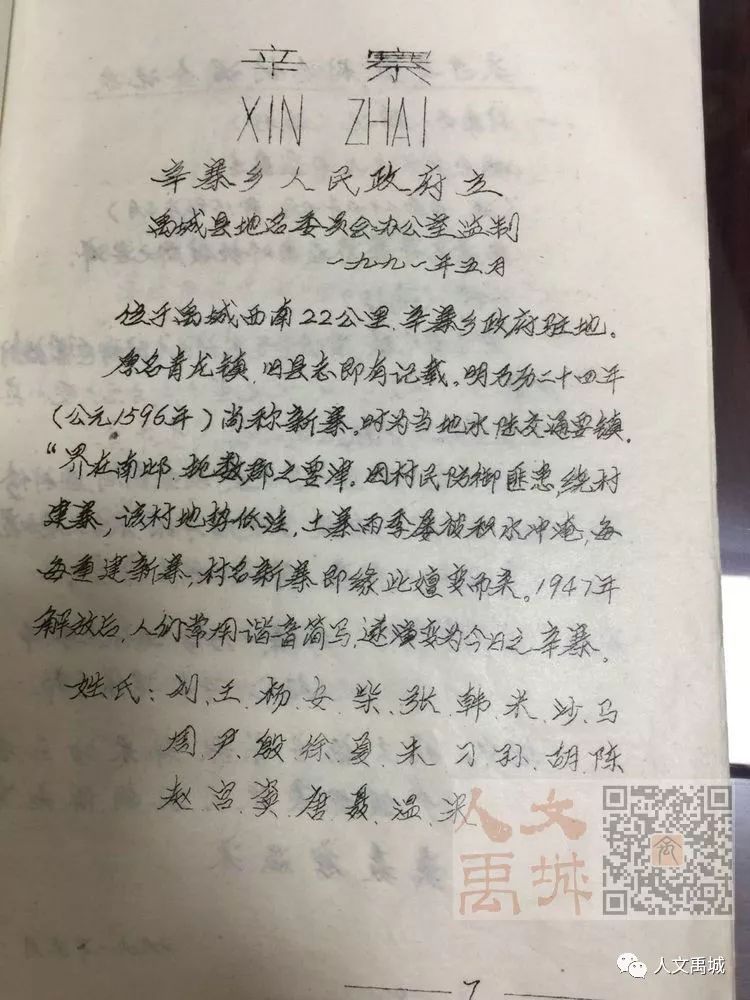

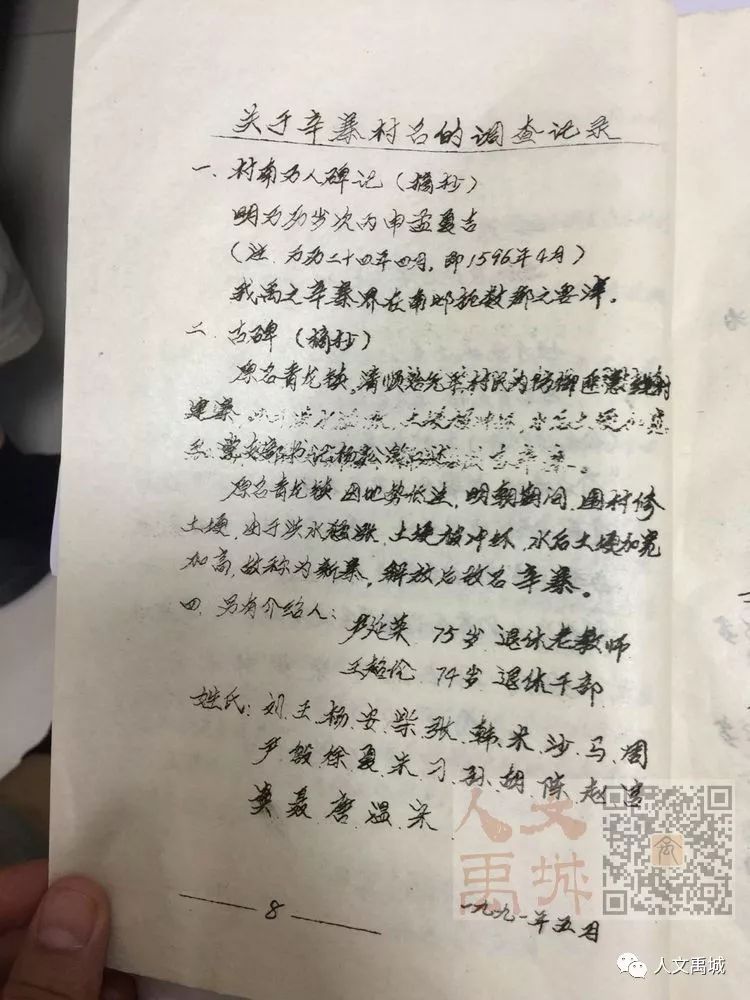

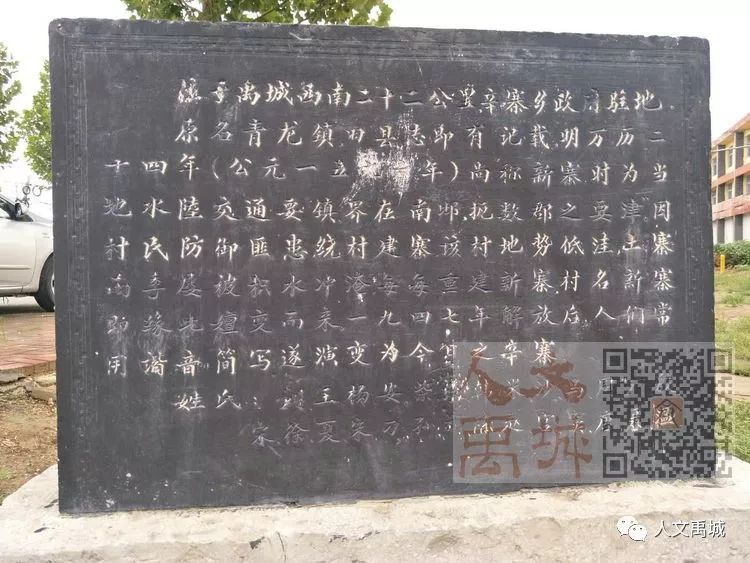

据县志和地方石碑碑文记载: 明万历二十四年(公元1596年),青龙镇已成为当地交通要镇,“界在南毗,扼数郡之要津”。至清光绪年间,慈禧独揽大权。时太平军兴起,农民起义军和官兵不断爆发战斗。官兵常借口剿匪捉拿起义军,到青龙镇骚扰,搞得民不聊生。村民为防御匪患,遂加固城墙,绕村建寨,又因该村地势低洼,古寨雨季屡被积水冲淹,每每重建新寨,于是,“新寨镇(镇子)”名号就逐渐取代了村名“青龙镇”。

另据辛寨街北门外镇武庙碑文记载,公元1840年前辛寨称“青龙镇”,鸦片战争以后,为防止外敌入侵、匪患骚扰,修起围寨壕,又因原地势洼,那几年时常发大水,经常冲坏围寨,再重新修筑,年年加固,年年换新寨,“新寨”名称遂由此而来。 由此可见,鸦片战争以后,乃至太平天国起义这段时间,是青龙镇改名为新寨的确凿时间!

关于青龙镇的来历 由于年代久远,关于青龙镇的来历历来众说纷纭。据辛寨村一年老德广者介绍,北宋中末年间,青龙镇曾是当时南北水陆交通要镇,“界在南毗,扼数郡之要津”。当时,夏津至高唐州、济南府的道路,禹城通往茌平的道路,均在此交汇。历史上,尤其是明中后期,清初,这里交通便利,四通八达,商贾云集,呈现出一片繁荣景象。青龙镇整趟街就像一条巨龙,东为龙头,西为龙尾,煞是壮观。

移民中,有一奇人名殷忠者颇懂“风水”。他一看这青龙镇的地势便心中大悦,只见东面方向较低,西面略高,这不正是“左青龙右白虎”吗?东面又靠河,水居财。东方甲一木,木属“青”,龙头朝东,面向大海,又直冲济南府,紫气东来,此地简直就是上等的好风水。于是,经大伙商议,遂集资在村东又修建了青龙庙,以祈求“青龙仙灵”,保佑村民安康顺利。后来,又在东城楼上悬挂起了青龙图腾,并给新村起了一个响亮的名字叫“青龙镇”。

有关青龙镇的相关传说 直到今天,在辛寨镇广为流传着一个关于“九缸十八窖”的传说 。公元1645年春天,李自成仅做了42天皇帝,便在清军和吴三桂的联合进攻下,不得不被逼无奈撤出北京,一路南撤,这一天,来到青龙镇,天色将晚,士兵疲劳不堪,李自成安排戒严,将士们做短暂休息。这时探马来报,清军离此地还有30里地。李自成连忙召开紧急会议,决定放弃大批辎重,轻装前进。于是把从皇宫带来的大量金银财宝,分盛九缸十八窖,趁着夜深人静,命令士兵掘地三尺,埋藏到青龙镇的一处隐密的地下, 想等形势有转机时,再来取出。可惜历史再也没有给他任何东山再起,新的成功机会。到现在,在当地民间还流传着这样一首民谣。“南庙到北庙,九缸十八窖”!由于年代久远,南庙,北庙相继毁掉,至于九缸十八窖金银财宝,埋藏的确切位置,谁也难以说清楚。前几年,有个考古队,曾经来到辛寨,一探虚实,结果也是无功而返,留下了千古之谜。

关于青龙镇”官井”的传说 在辛寨清真寺东20米处,有一口土井,原来是村民用于取水用的。

据传,龙王感念清真寺弟子,虔城修行,从东海龙宫引来泉水,供大家饮用。这口水井,井水清冽甘甜。饮后延年益寿。清初,有一年,县令到乡下巡视,来到青龙镇,由于天气炎热,沿途劳顿,口渴难忍,遂命令衙役速去取水,衙役领令而去。经村民指点,去土井打水,盛了一瓢,送给县令,县令一饮而尽,又接着喝了两瓢,顿觉精神大爽,非常高兴,便赏赐了衙役30个大钱。

回到县衙后,再喝县衙的井水,感觉又苦又涩,想起青龙镇的土井,小衙役心领神会,马上骑马去青龙镇取水,满足县令的需求,用青龙镇的井水烧水做饭,开胃开心,县令大悦。随后下了一道命令,青龙镇的土井便由此后改名为“官井”。

“新寨”名称嬗变为“辛寨”

1947年,禹城全境解放后,人们常用谐音简写,逐渐,自鸦片战争以来的传统名称“新寨”遂演变成了今日之“辛寨”。

辛寨交通便利、人杰地灵,经济繁荣,商贾云集。几百年来,好多家族远道而来,都是看好了这里的生存环境。人越聚越多。据统计,到民国初年,“新寨”已成为禹城城西南姓氏最多的一个杂姓村庄。全村共27个姓。主要姓氏有:刘、王、杨、安、柴、张、韩、米、沙、周、殷、尹、宋、徐、夏、朱、刁、孙、胡、陈、赵、宫、窦、唐、聂、温。多数姓氏,祖先均来自山西省洪洞县大槐树。

其中,“尹”氏家族,从本镇尹庄村迁来,时间约为明朝中期,“柴”姓为柴世宗后裔,分布在高唐州周边地区,辛寨“柴氏”家族当属其中的一支。

辛寨村有回、汉两个民族,其中回族韩氏家族,明末清初,因躲避灾难和生活所困,从本县十里望乡韩寨村迁来。 沙氏家族,清朝末年,由平原县张华镇小林庄村迁徙而来。 米氏家族,清朝末年,由齐河米家老寨迁移而来。 杨氏家族,民国时期,由齐河县小周乡米三里村迁徙而来。 唐氏家族,解放后从高唐迁来,在外公韩希恩韩家落户。

1841年,青龙镇的回民自发集资修建了清真寺一座。民国20年,时任山东省政府主席马良赠送匾额“清真寺”一块,至今仍在辛寨清真寺存放。

解放前,在“新寨”街还流传着一句话“骡马成群四大家,八大旅长通天下”,这是对当时“新寨”经济情况的一个简要概括,反映了当时的贫富差距很大。“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,富人骡马成群,旅长耀武扬威,老百姓惨无可言。

几百年过去了。期间,虽然沧海桑田,时过境迁,无论是青龙寺,“新寨”街,还是辛寨街,变化的仅是名称,不变的是,此生此长的乡亲们,崇尚道义,热爱家乡,一代一代的辛寨人为家乡的发展,呕心沥血,砥砺前行,保持和发扬了辛寨人民的优良传统和品质。

如今,特别是改革开放40年来,辛寨人民在中国共产党的坚强领导下,各民族和谐相处,爱国爱教,工业经济迅猛发展,商贸流通日益繁荣,特色农业快速推进,经济和社会事业蒸蒸日上,蓬勃发展。

大家发扬艰苦奋斗的光荣传统,不忘初心,牢记使命,积极进取,努力拼搏,农村经济社会各项事业都走在了全镇其它村的前头,成为辛寨镇名副其实的领头羊,老百姓率先实现奔小康!!

禹城旧事

▲

▲

▲

▲

▲

发表评论