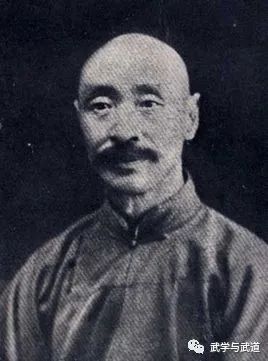

孙禄堂

李景林

上世纪二十年代末至三十年代中期是民国时期中国武术发展的巅峰,此时最令世人瞩目武术家莫过于孙禄堂、李景林这二位。当时社会诸多媒体对他们的行迹高度关注,报道甚多。社会上一些重大的武术活动也无不是以他们二位为中心。由于李景林有民国政府军事委员的身份,孙乃布衣,所以在这类活动中大多是以李为正,孙副之。这样孙李二人的关系也成为人们热议的话题。

对此有人提出不同看法,他们说难道张之江、褚民谊在当时的影响不如孙、李两位吗?

张之江和褚民谊在国术界的影响很大,但他们这种影响主要是源于他们的行政职务,属于国术运动的管理者和活动家。张之江与褚民谊在武艺上的造诣并不深,就武艺本身而言,他们两位在当时国术界并没有什么影响力,这是张之江、褚民谊与李景林、孙禄堂之间的不同。孙禄堂和李景林的武艺造诣从当年史料上看,在国术界是最具有声望和影响力的,当年诸多报刊都呈现了这一点。

关于孙禄堂与李景林之间的交集与评价的报道,相对早的史料是1926年4月18日《申报》“李景林之剑术”一文,该文作者署名微明。笔者以为这个“微明”大概就是陈微明①,该文写道:

“完县孙禄堂先生,受八卦拳剑于程先生廷华,飞腾变化、神出鬼没,余平生所见,殆未曾有②。去岁李景林芳宸,访禄堂先生于京寓,致钦仰之忱。聘请先生至津,为省署咨议,礼遇甚隆。相处月余,始知芳宸剑术绝高,不在八卦剑之下。盖芳宸幼从师读,师授以剑术曰:尔将来建功立业,战胜克敌,胥不外用剑之意。其师解馆后,遂绝迹不复见,乃异人也。芳宸能运用九尺之剑,纵横如意,未有能当之者。其师兄宋某,尚在奉天,年七十余矣,有二短剑,不过尺许,能飞出取人首级。禄堂先生云剑法亦武当派也。”

这篇文章的主旨是介绍李景林的剑术绝高、造诣惊人。但这时陈微明尚未见过李景林,因此文中所述内容实际上都是陈微明听来的。对于这些陈微明听来的内容,就需要依据当年其他史料以及相关的情景、语境进行分析,辩其真伪。

那么,在这篇短文中哪些是陈微明亲眼所见的内容?哪些是陈微明听来的内容?以及陈微明是从谁那里听来的?对这些都需要深入考究,才能辨析这些所闻之事的真伪。

显然在这篇文章中,只有开头这一句的内容是陈微明亲眼所见之事——

“完县孙禄堂先生,受八卦拳剑于程先生廷华,飞腾变化、神出鬼没,余平生所见,殆未曾有。”

这句话是说,在陈微明的武术经历中,孙禄堂的八卦拳剑飞腾变化、神出鬼没,这是他平生所未见过的。

那么,哪些是陈微明听来的内容呢?

有以下四条:

其一,“去岁李景林芳宸,访禄堂先生于京寓,致钦仰之忱。聘请先生至津,为省署咨议,礼遇甚隆。相处月余,始知芳宸剑术绝高,不在八卦剑之下。”

其二,“盖芳宸幼从师读,师授以剑术曰:尔将来建功立业,战胜克敌,胥不外用剑之意。其师解馆后,遂绝迹不复见,乃异人也。”

其三,“芳宸能运用九尺之剑,纵横如意,未有能当之者”

其四,“其师兄宋某,尚在奉天,年七十余矣,有二短剑,不过尺许,能飞出取人首级。”

那么,这些是陈微明从谁哪里听来的呢?

关于第一条,“去岁李景林芳宸,访禄堂先生于京寓,致钦仰之忱。聘请先生至津,为省署咨议,礼遇甚隆。相处月余,始知芳宸剑术绝高,不在八卦剑之下。”

这个情节应该是陈微明从孙禄堂那里听来的。

有何证据?

证据如前所述,陈微明所撰《祭李景林将军文》写道:

“将军剑法,深窥莫测,余知之早,闻完县师。”

这里所说“闻完县师”应该就是陈微明的老师孙禄堂。

这里最为引人关注的一句是“相处月余,始知芳宸剑术绝高,不在八卦剑之下。”

这句话有两个要点,其一是“相处月余,始知芳宸剑术绝高,”其二是“不在八卦剑之下。”

如何理解这两点呢?

这里耐人寻味的是:高手之间交流武技,出手便知高低,何需在相处月余后“始知”?

因此这句话其实透露了这样的信息:在孙禄堂与李景林开始交流剑术的一个多月里,孙禄堂并不认为李景林的剑法不在八卦剑之下。直到一个多月后,李景林的剑法才被孙禄堂允为不在八卦剑之下。所以这一个多月的时间,实际是李景林一直在向孙禄堂请教剑术。由于李景林本来剑术功底深厚,因此经过一个多月的学习后,使自己的剑法被孙禄堂允为不在八卦剑之下。这应该是当时两人交流剑术过程的实际情景。

那么,如何解释孙禄堂对陈微明讲:“芳宸剑术绝高,不在八卦剑之下。”这个评价呢?

理解中国传统语境中“乙不在甲之下”这类表述,不能按照数学逻辑来理解,认为其意是乙的水平高于或等于甲,而是要回到中国传统语境中来理解。按照中国传统语境,这种表述往往是在所论领域甲的造诣实际上是在乙之上时,才会有这样的表述。如在《三国演义》中有这样一个情节——张飞欲出击张辽,这时关羽对张飞讲:“此人武艺不在你我之下。”对此并不能理解为罗贯中的意思是关羽真的认为张辽的武艺不在自己和张飞之下。通观《三国演义》全书,虽然关羽与张辽没有单挑过,但按照罗贯中的描写,显然关羽既不会真的认为张辽的武艺可以与自己比肩,也不会真的认为张辽的武艺不在张飞之下。

因此,孙禄堂对陈微明讲“芳宸剑术绝高,不在八卦剑之下。”实际上这既是一种自谦之言,而且只有在孙禄堂的八卦剑在李景林的剑法之上时,孙禄堂才会用这样的语句来表达自谦。

有人可能会说,会不会李景林在开始的这一个多月里都没有展露自己的真功夫,直到一个多月后才露出真功夫呢?

如果回到当时历史的情境,就知道这是不可能的。

其一,李景林把孙禄堂请来,就是为了交流,不把自己的真功夫拿出来,如何获得交流的效果?就算要客气一下,一、两天足矣,没有必要“承让”一个多月。而且孙禄堂是李景林重金聘来的,通过一段时间的交流,如果李景林看出孙禄堂的剑术不如自己,也就没有必要还把孙禄堂继续留在这里进行交流,更没必要继续重金礼聘孙禄堂。

其二,在李景林与孙禄堂交流剑术一个多月后,李景林仍向孙禄堂学习,请孙禄堂帮助他完善武当剑法。直到李景林兵败退出天津,才中断了一个时期。之后,李景林至中央国术馆任职,立即邀请孙禄堂南下,并让自己的女儿李淑琴及弟子柳印虎等多人皆拜在孙禄堂门下学习八卦剑。由此说明,在剑术造诣方面孙禄堂实际上是在李景林之上的。

有人说孙禄堂也让自己的儿子孙存周、女儿孙剑云从李景林学习武当剑,这又如何解释?

这里有一个先后的问题,根据李景林的弟子杨奎山回忆,因为李景林让自己的女儿李淑琴及弟子多人从学于孙禄堂,作为投桃报李,孙禄堂也让自己的儿子和女儿和部分弟子从李景林学武当剑。换言之,孙禄堂让自己的儿子和女儿从李景林学武当剑,这里有给李景林面子的成分。实际上,无论是孙存周、孙剑云,还是李淑琴后来都以孙禄堂的八卦剑名于世。

又有人讲,姜容樵在其《写真青萍剑》一书中写了孙禄堂称李景林的剑法已经“冠绝古今”,我们就是学也学不会。这又如何解释?

对此,要搞清楚孙禄堂是在什么情景下讲这番话的。

1928年7月李景林在上海法租界表演了几场剑术,当时有报纸讽刺李景林是“穷途卖艺”(《小日报》1928年8月23日“李景林穷途卖艺”),又说李景林的剑术与江湖卖艺者无大差异,其剑术水平与在大世界表演的九岭童姐弟相仿等。由此引起当时国术界的一些人对李景林剑术的怀疑。

这时李景林新收的弟子姜容樵为了给李景林的剑术正名,就去自己的形意拳、八卦拳师父张兆东处探询张兆东对李景林剑术的评价,张兆东称李景林之剑术已臻神化,我们就是去学也学不会。姜容樵随后带着张兆东的这一评价去访孙禄堂,姜容樵问孙禄堂对张兆东这一评价的看法,孙禄堂与张兆东、李景林都是朋友,于是孙禄堂自然就顺着张兆东的意思说,谓之李景林的剑法已经“冠绝古今”,我们学不会。这样姜容樵就将张、孙二公对李景林剑法的评价写入他的《写真青萍剑》一书中,作为他要“海内同志怀疑将军(即李景林,笔者注)剑法者,可以释然矣。”(以上所述见姜容樵《写真青萍剑》“横江飞虹”一节)的依据。

所以,在这样一个背景下,孙禄堂如果面对姜容樵(张兆东和李景林二人的弟子)的疑问去否定张兆东对李景林的评价,那不是平白无故的在打张兆东和李景林这两位自己朋友的脸吗?所以,孙禄堂自然是要顺着张兆东的话说,而且要说的更彻底,这样好让姜容樵满意,无须再到处求证了。所谓帮人(李景林)帮到底。

从此后的事实上看,张、孙二公先后对李景林剑术的推重,在当时武术界起到一定的作用,此后上海一些媒体对李景林的武艺进行了高度赞扬,甚至有媒体称李景林的武艺冠绝全国。同时各派技击家拜于李景林门下者甚众,据说达到500余人。由于当时孙禄堂、李景林两人在武术界执其牛耳,二人行迹不断曝光,此后一些较真的记者经过深入挖掘,了解到孙禄堂与李景林交往的实情。

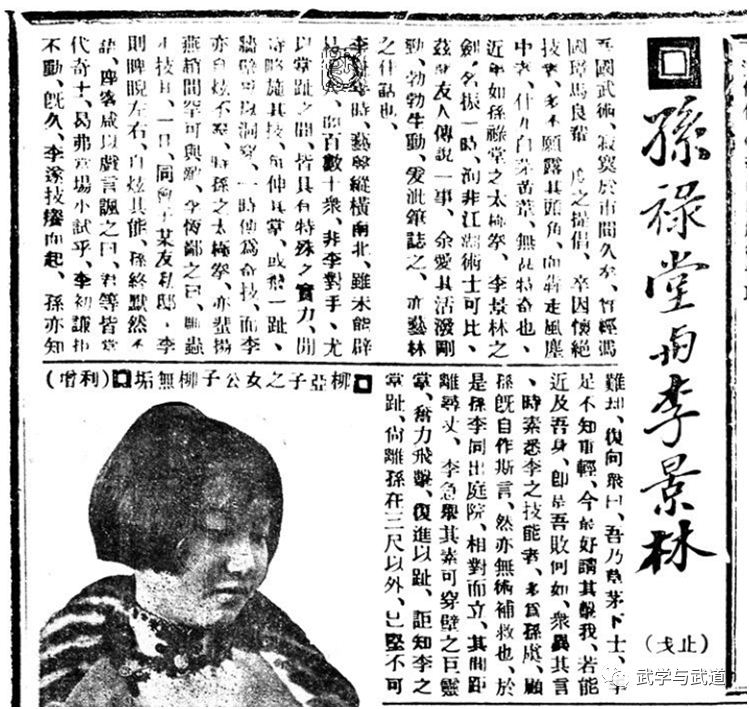

1931年11月7日上海《新报》有“孙禄堂与李景林”一文,记载了孙禄堂与李景林当初交流的过程:

“……李壮年时,艺声纵横南北,虽未能辟易千人,而百数十众非李对手,尤以掌、趾之间皆具有特殊之实力,闲时略施其技,每伸一掌,或飞一趾,墙壁可以洞穿,一时传为奇技。而李亦自炫不群。而孙之太极拳,亦蜚扬燕赵间,罕可与敌。李恒鄙之曰:雕虫小技耳。一日同会于某友私邸,李则睥睨左右,自炫其能。孙终默然不语,座客咸以戏言讽之曰:君等皆当代奇士,曷弗当场小试乎?李初谦拒不动,既久李遂技□而起,孙亦知难却,复向众曰:‘吾乃草茅下士,手足不知轻重,今最好请其击我,若能近及我身,既是吾败如何?’众异其言,时素悉李之技能者,多为孙虞,顾孙自作斯言,然亦无术补救也。于是孙、李同出庭院,相对而立,其间相距寻丈。李急举其素可穿壁之巨灵掌,奋力飞击,复进以趾,讵知李之掌、趾尚离孙在三尺以外,已坚不可进,且感觉麻痛不支。李始悉自力不可与敌,遂匍匐于地,献以弟子礼,此李从孙习艺之由来也。事后有询于孙者,孙莞尔曰:“李之外功极佳,但外功则以力胜,且以刚胜。吾练太极拳,重在内功,内功则以气胜,且以柔胜。此学派不同,非强弱也。”孙言似近谦逊,然亦可证武术之内功外功,有所轩轾矣。”

1931年11月7日上海《新报》“孙禄堂与李景林”

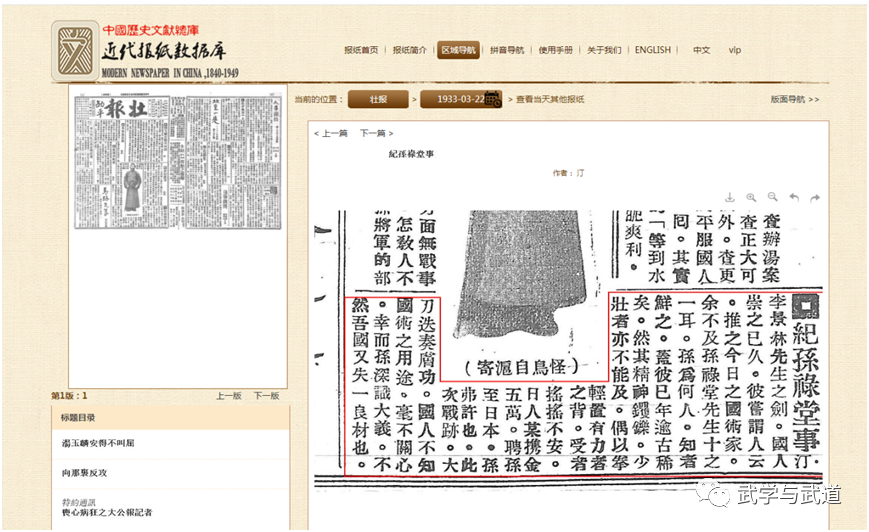

又据1933年3月22日《壮报》“记孙禄堂事”记载:

“李景林先生之剑,国人崇之已久。彼尝谓人云:‘推之今日之国术家,余不及孙禄堂先生十之一耳。’孙为何人,知者鲜之。盖彼已年逾古稀矣,然其精神矍铄,少壮者亦不能及。……”

1933年3月22日《壮报》“纪孙禄堂事”

当年对孙、李关系的记载多与上面史料雷同。由此可知孙禄堂与李景林之间的真实关系,亦知为何凡是李景林主持的重大武术活动,几乎每次必请孙禄堂到场为其助阵,盖李景林对孙禄堂武功之造诣及在武术界之威望倚重甚深。

发表评论