1、广义的僵尸故事:广义的僵尸故事很早就有。“僵尸”这个词特指一种怪物,这要等到明清。

明清之前,没有把“复活作怪”的死尸称为“僵尸”的记载。“僵尸”在字面上,获得“复活作怪的死尸”的涵义,是明代中叶以后的事情。唐人、宋人的笔记小说中,描述死尸起立活动的情节的故事,往往被命名为“尸异”、“尸行”、“尸舞”“尸变”等等。

2、“僵尸”一词含义演变至少有三个阶段:指死尸,也指人死后躯体僵硬的状态。文献中都有“僵尸千里”、“僵尸遍地”、“僵尸盈野”等表达,用以描述战争、疾病、自然灾害等造成人民大量死亡的悲惨场面。僵尸指死尸的涵义从先秦到清末长期保持稳定,是其基本词义。指不腐烂的尸体。该含义多见于明代笔记。明代王世贞指出“刘向识贰负桎梏之尸盖僵尸,数千年不朽者也,鄩溪水侧有重人穴,穴中有僵尸不知年载”。(见弇州山人四部稿・续稿. 卷一百七十三说部) 用中国基本古籍库在线,在明代范围内检索“僵尸”一词。所得四百四十三则材料中,“僵尸”的词义只有“死尸”和“不腐烂的尸体”两种涵义。特指复活作祟的死尸,是恐怖可怕的鬼怪。较早的材料如“僵尸鬼”,见于明末清初的东轩主人所著《述异记》。时至清代,有关“死尸起立行动”的现象才被称为“僵尸作祟”。“僵尸”在清代才发展出“复活作祟的死尸”的涵义。所以严格说来,根据文献材料,狭义上的“僵尸”和“僵尸故事”都始见于清代。3、尸变:尸体受某种因素影响而发生变异致使死尸获得活动能力的现象。

尸体获得活动能力的过程和现象都可以称为尸变,而发生尸变的死尸,就成为僵尸。简单来讲,可以将尸变和僵尸定义为因果关系,对尸变故事与僵尸故事不做区分。

清代学者曾对尸变现象做出解释,诸如袁枚的“感阳走魄说”(见《新齐谐 续新齐谐》):

人之魂善而魄恶,人之魂灵而魄愚。其始来也,一灵不泯,魄附魂以行;其既去也,心事既毕,魂一散而魄滞。魂在,则其人也;魂去,则非其人也。世之移尸走影,皆魄为之,惟有道之人为能制魄。

纪昀则称袁枚语为“管窥之见”,提出了自己对于尸变的看法(见《阅微草堂笔记》):

古以水银敛者,尸不朽,则凿然有之……然此类皆不为祟,其为祟者曰僵尸。……即不识其所亲,是则殆有邪物凭之,戾气惑之,而非游魂之为变欤。袁子才前辈……语亦凿凿有精理。然管窥之见,终疑其别有故也。

暂且不论清代学者对于尸变的解释的科学性,看看袁枚和纪晓岚撕逼也是很逗。

4、清代以前的僵尸故事

纵然清代以前的民间故事中没有“僵尸”之名,但某些故事中的超自然形象已经具备“僵尸”之实,所以也可以称为僵尸故事。

宋代《太平广记》的鬼、妖怪、再生部以及《夷坚志》全集,辑录出五则内容不重复且基本符合前文定义的僵尸故事。

崔闲,情节为:天宝元年六月,新敛女尸因被雷震,尸体起立,翻墙进入崔闲家。——太平广记卷三百三十三, 鬼十八 出《通幽记》李则,情节为:贞元初年,未敛的李则之尸起立与某前来吊唁者的搏斗,最后留下两具容貌、服饰都完全相同的尸体。——太平广记卷三百三十九, 鬼二十四 出《独异志》李虞,情节为:李虞第一次遇到不怕剑刺的僵尸,第二次遭遇僵死者挺动眼球与之直视的诡异故事。——太平广记卷三百六十二, 妖怪四 出《纪闻》河北村正,情节为:村正亡妻的尸体随着音乐起舞,舞至墓地。——太平广记卷三百六十四, 妖怪六 出《酉阳杂俎》张夫人故事,情节为:张夫人郑氏死后尸变,跳跃而行,相貌可怕。——夷坚甲志, 卷二

明代僵尸故事里发现《耳谈类增》中的尸异故事(见耳谈类增, 卷四十三外纪鬼篇中, 据万历十一年刻本),虽然有尸体活动,甚至死尸抱柱的夸张情节,但实质上属于“旧鬼操控新尸”的鬼魂作怪故事,并非僵尸故事。其情节为:

一个士子在寺庙僧房中等候下山给死者料理丧事的方丈,忽然有鬼在窗外请托他帮忙索要生前所未收回钱。后来僵尸强行闯入室内追逐士人,抱柱才停止。后来逃到山腰的士子巧遇方丈,才知道山上抱柱的死尸正是山下走失之尸。

明代《玉芝堂说荟》中的死尸起舞(见玉芝堂说荟, 卷十一, 据清文澜阁四库全书本),记载了三则僵尸故事,是《太平广记》中的崔闲、李则、河北村正三则故事的再次辑录,而非明代的新故事。

5、清代是“尸变故事”、“僵尸故事”的繁荣期。按照故事类型划分,可以分为“触犯禁忌型”和“妖魔作祟型”。

《聊斋志异》、《新齐谐·续新齐谐》、《阅微草堂笔记》、《小豆棚》、《里乘》、《醉茶志怪》等等志怪小说集中都有收录僵尸故事,单《新齐谐·续新齐谐》中收录的僵尸故事就有三十则以上。

纪老爷已经开始研究了,他的论述是:

僵尸有二,其一新尸未敛者,忽跃起搏人;其一久葬不腐者,变形如魑魅,夜或出游,逢人即攫

在此基础上,依照现代故事类型学,可以将僵尸故事分为“触犯禁忌”型和“妖魔作祟”型故事。(见海力波论文《 生死间的暧昧: 清代“尸变”故事中的观念与情感》)

6、尸变常见类型之“触犯禁忌”型——即“作死”型

“触犯禁忌”型以《聊斋志异》中尸变为代表。其故事情节为:

客栈主人之子妇新死,停尸室内。四人借宿停尸间,女尸化为僵尸害人,三人因此遭难。最后一人逃至室外仍被死尸追赶,直至尸体抱树干无法脱身,活人才终于脱险。

袁枚的《新齐谐·续新齐谐》里还有一篇石门尸怪,其故事情节为:

里书李某强令某户男子沽酒,遇到某妻尸变被僵尸追逐,逃生后才知该村因瘟疫已经死绝。

袁枚的《新齐谐·续新齐谐》还有一篇叫画工画僵尸,讲一个画画老头半夜画尸体。

《小豆棚》中金酒缸,《醉茶志怪》中的涞水盗、邵明、尸起等,都是“触犯禁忌”型故事,也可以叫做作死型故事……

如果将这类故事描绘个情节链条:

尸体处于非常状态。(a刚刚死亡.b没有棺材.c直系亲属远离死尸.d夜间)尸体被激活。(a无亲属关系的生人与尸体越轨接触.b尸体被雷击中)尸体锁定激活者。(a追逐激活者.b伤害激活者.c模仿激活者)激活者最终获救。(a激活者受到同情.b激活者受到法律、道德谴责)尸体随着天亮解除激活状态。

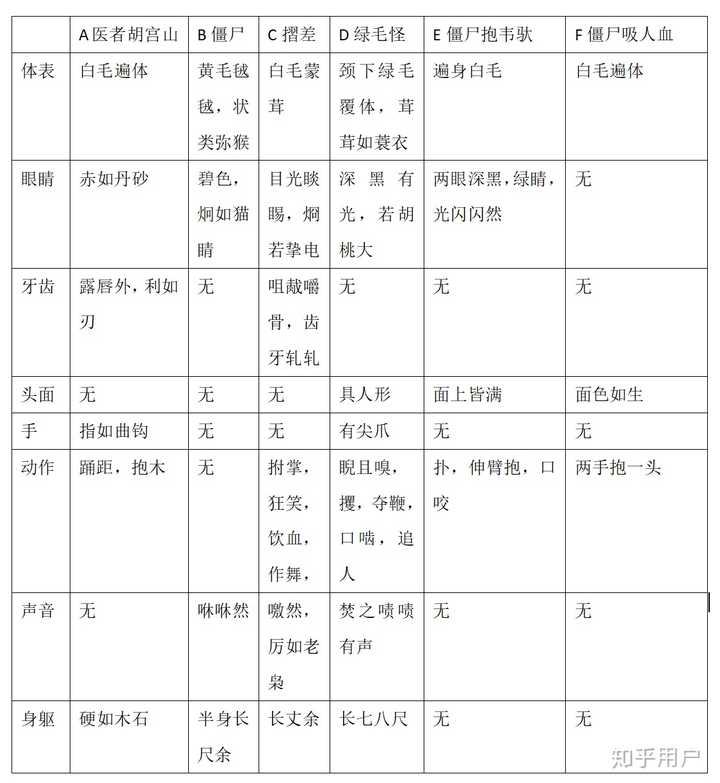

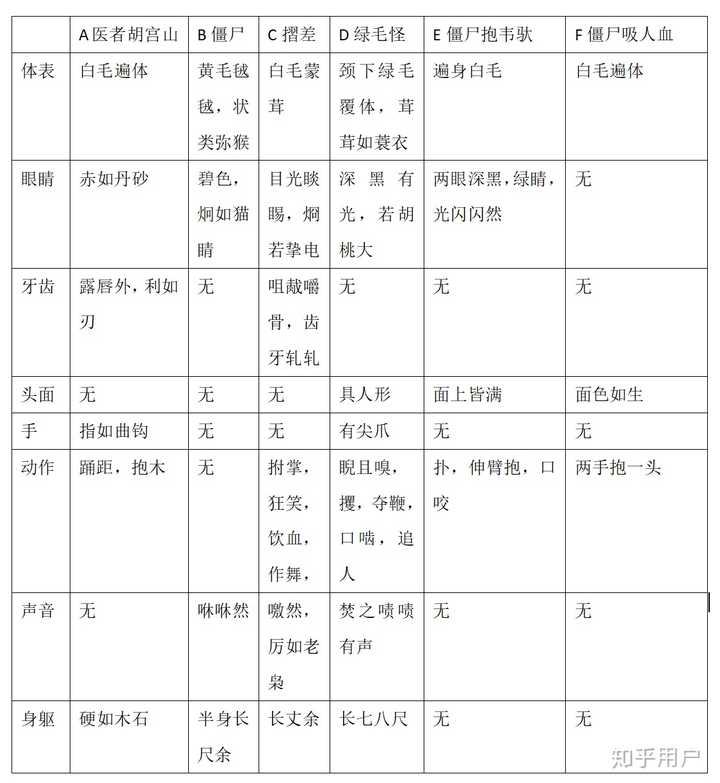

特征比较表7、尸变常见类型之“妖魔作祟”型

僵尸已经不具备正常人类的体态容貌,而变得狰狞怪异,骇人。在这些僵尸故事没有亡者坐起的诡异情节,而追逐、袭击活人的是栖身棺木中的妖魔。因此,可以将其概括为“妖魔作祟”型僵尸故事。

医者胡宫山(见《阅微草堂笔记》)所遇的僵尸就是陈年旧尸所变成的精怪,具有超自然的强大能力与极度怪异、可怕的形象,已经与正常人类(人类尸体)差别明显。

少年尝遇一僵尸,挥拳击之,如中木石,几为所搏,幸跃上高树之顶,尸绕树踊距,至晓乃抱木不动。有铃驮群过,始敢下视。白毛遍体,目赤如丹砂,指如曲钩,齿露唇外如利刃,怖几失魂。

再如《里乘》中僵尸一则,

一物从地出半身,长尺许,黄毛毧毧,状类弥猴,掉头望榻上,气咻咻然,目碧色,炯如猫睛。其半身尚藏地下,闻人转侧声,歘遁不见。

还有《里乘》中的摺差,写得更恐怖了。

月色将中,不敢再寝,将起赶路,突闻东厢噭然有声,厉如老枭,某大惊,姑再窥之。俄,东厢房门启,一物自内出,长丈许,遍体白毛蒙茸,走至院中,东向望月,目光睒睗,烱若挚电。俯视地上死尸,拊掌狂笑,试蹴以足,复佝身抱尸起,将首级摘掷地下,褫去衣服,始则就腔饮血,继则咀胾嚼骨,齿牙轧轧,如猫食鼠,久之始尽。又将首级拾起,撩发作浑脱舞,左盘右旋,乐不可支。隐隐遥听村鸡鸣,其物张皇四顾,掷去首级,复对月掀唇狂笑,拊掌者再,徐徐入东厢房去。

这个故事有精彩的环境描写(月光、庭院),有声音(嗷然、厉如老枭)来渲染恐怖的气氛,有刻画僵尸怪异骇人体貌(目光、体毛),还直接记录了一场僵尸进食,噬嗫死尸的画面。最诡异的是最后僵尸还笑了……“对月掀唇狂笑,拊掌者再”。

(那时候我大晚上在图书馆翻一堆发黄的书里面,抄这些玩意儿出来,真是瘆得慌……)

除了以上二则之外,《新齐谐·续新齐谐》中绿毛怪、僵尸抱韦驮、僵尸食人血等故事,《里乘》中《溧阳史仲皋言三事》等故事,都应该属于“妖魔作祟”型僵尸故事。

“妖魔作祟”型故事在情节上相对简单。故事情节链主要为:

僵尸从棺材中外出活动僵尸锁定活人(a袭击.b追逐)僵尸没能伤害到活人(a活人逃脱.b活人与僵尸对峙)僵尸在天亮前逃回棺材中活人在天亮后把僵尸连同棺材烧毁

“妖魔作祟”型故事就是要吓你一跳就对了……

8、两种成因与两种结局:必然致祸——归葬与偶然遇险——焚尸

第一种触犯禁忌的故事中,发生灾祸有必然性;

第二种是更像是一个典型的冒险故事,可以把故事里的僵尸替换成吸血鬼、龙、狼人、猫脸老太太也凑合,反正编一个恐怖的都市传说都可以。

“触犯禁忌”型尸变故事的结局往往是安葬好尸体,“触犯禁忌”型故事的生成机制是人们对于道德规范失序,礼仪规章崩坏的心理焦虑。而归葬死者,入土为安的处理方式,就是规范失序,修补失衡的终极方法。按传统的文化观念,归葬不仅是出于人们对亲人之死的特别处置,也是因为原始人相信死者的灵魂需要有一个寄居的处所。

《礼记·祭义》,“众生必死,死必归土,此之谓鬼。骨肉毙于下阴为野土,其气发扬于上为昭明。”

《韩诗外传》曰:‘人死曰鬼,鬼者归也。精气归于天,肉归于地。”

《礼运》,“魂气归于天,形魄归于地。”说明人死了之后只有被埋入土中,灵魂的升天才是可能的,或者说才算是真正到了他该去的地方。

中国人至今仍固执地相信“入上为安”,原因虽在于千百年来土葬之俗的长期实行在人们心理上形成的定势,另外一个原因是人们始终坚信,阴间在地底下,死者在地下另一种方式获得新生。当活人的越轨行为导致了尸变的发生,死尸因此获得了超自然能力而重新在地表活动,这并不符合古人的心理期待,是反常的现象。死尸在地表的活动不是灵魂真正的复活,而这种反常的现场反而会破坏和阻止死者在地下获得新生。所以,必须通过封棺成殡,来达到入土为安的效果。具体来看,将尸体装入棺材再封闭到地表下的安葬仪式,也是重要的通过仪式,属于人生礼仪。

尸体的亲属通过完成安葬仪式,实现了对死者身份的转化过程,死者由此正式断裂与阳间世界的联系,由阳间世界的公民正式“注册”为阴间世界的成员。埋葬死尸的情节表示僵尸故事在叙事的中止,代表着“混乱终焉”“修复失序”的观念。

而“妖魔作祟”型的结局是消灭、焚烧是最好的方式。僵尸最后会被焚烧到尸骨无存,也得不到人们对待同类尸体的合理对待。焚尸,一方面表达了人类对妖魔的厌恶情感和恐惧心理;另一方面,焚尸也是一种祈禳的手段,厌胜的法术。这也符合接触巫术的原理,人们认为毁灭了僵尸作祟的原形——尸体以及棺木,就能消灭蕴涵在其中的邪恶意识。与埋葬死尸的方式所代表的“修复失序”的观念不同,“焚毁尸体”代表着“最终破坏”“彻底毁灭”的观念。

大概就这样吧。OVER

发表评论