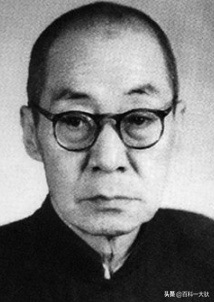

钱穆

钱穆(1895年7月30日-1990年8月30日),江苏无锡人,中华民国中央研究院院士,历史学家,儒学学者,教育家,香港新亚书院及新亚中学创校人。严耕望将其与吕思勉、陈垣、陈寅恪并称为“现代四大史学家”。

民国十九年(1930年),钱穆因发表《刘向歆父子年谱》成名,被顾颉刚推荐,聘为燕京大学国文讲师。民国二十年(1931年),在北平八年,先后授课于北京大学、清华大学、燕京大学、北平师范大学等校,与学术界友人时相切磋。民国二十六年(1937年),发表清代学术史研究的力作《中国近三百年学术史》。

1950年,亚洲文商学院更名“新亚书院”,使流亡学生得以弦歌不辍;而办学有成,亦获香港政府尊崇,于1955年赠予香港大学名誉博士学位。1956年,钱穆与胡美琦在香港结婚。1960年,钱穆应邀讲学于美国耶鲁大学,又获颁赠人文学名誉博士学位。1965年,钱穆正式卸任新亚书院校长,应聘马来亚大学任教。钱穆一生以教育为业,五代弟子冠盖云集,余英时、严耕望等人皆出门下。

1973年,钱穆等人创立新亚教育文化会,并在新亚书院位于九龙土瓜湾的旧址改办新亚中学。

1990年8月30日,钱穆逝世,生前曾对胡美琦说:“自古以来的学人,很少有及身而见开花结果的。在今天讲文化思想,似乎不像科学家的发明,不论别人懂与不懂,即可获得举世崇拜。因为科学有一个公认的外在价值。而讲文化思想,只有靠自己具有一份信心来支持自己向前,静待时间的考验来给予公平的裁判,而且他会使我们的生命充满了意义、具有了价值。”

钱穆的《先秦诸子系年》一书,考证数十本秦汉古籍,并大量引用雷学淇的《竹书纪年义证》,排出先秦时各事件的先后顺序。后发表《刘向歆父子年谱》一书,该书以论证完整的二十八个不可通驳斥了康有为的《新学伪经考》,使当时再无学者替康有为辩护,清末以来影响极大的经学今古文之争方才告一段落。

史学

吕思勉

吕思勉(1884年2月27日-1957年10月9日),字诚之,笔名驽牛。中国江苏省常州府阳湖县(今常州市)人。华东师范大学历史系教授,被钱穆弟子严耕望视作“现代四大史学家”之一(另:钱穆、陈垣、陈寅恪)。华东师范大学为纪念史学家吕思勉而创立了“思勉原创奖”和思勉人文高等研究院。此外中国最早的侦探小说《中国女侦探》(内含《血帕》、《白玉环》、《枯井石》三短篇),经考证为吕思勉参与小说界革命时所作,署名吕侠。

专史

陈垣

陈垣(1880年11月12日-1971年6月21日),字援庵,男,广东新会人,中国宗教史学家,历任辅仁大学、北京师范大学校长,燕京大学“哈佛-燕京学社”首任社长。陈垣以《元也里可温考》一文成名,在宗教史、校勘学、考古学方面均有相当成就。严耕望将其与钱穆、吕思勉、陈寅恪并称为“现代四大史学家”。

著作有《南宋初河北新道教考》、《通鉴胡注表微》等。

陈寅恪

陈寅恪(1890年7月3日-1969年10月7日),字鹤寿,江西省南昌府义宁州(今江西省九江市修水县)人,生于湖南长沙,中国现代历史学家、古典文学研究家、东方史学家,曾获选为中央研究院院士,亦为民初时期清华大学国学院四大导师之一(其余三人为梁启超、王国维、赵元任)。通晓二十余种语言。其史学脱胎于乾嘉考据学,著有《柳如是别传》、《隋唐制度渊源略论稿》、《唐代政治史述论稿》。严耕望将其与钱穆、陈垣、吕思勉并称为“现代四大史学家”。

“恪”(南京官话:ko5,苦各切)普通话应读作“kè(课)”。曾有异议读“恪”作“què(确)”,根据是陈寅恪先祖原居福建上杭,属客家系统,客家话读“恪”近似普通话的“què(确)”。光绪十六年(1890年)五月十七日(旧历)陈寅恪生于湖南长沙,籍贯江西省义宁州(今修水县)。祖籍是福建省汀州府上杭县。客家人。陈寅恪是为其父陈三立继室俞明诗所生的第二子,陈氏门堂三代世家,祖父陈宝箴官拜湖南巡抚,其父陈三立为诗文名家。祖母黄氏以在寅年生,取名寅恪(恪字为家族字辈),在家族中排行第六,晚辈称其六叔。

1969年10月7日在广州因心力衰竭且骤发肠梗阻麻痹逝世,陈寅恪逝世11天后,1969年10月18日,《南方日报》刊登了一条一百多字的消息:“中国人民政治协商会议全国委员会常务委员、中央文史研究馆副馆长、中山大学教授陈寅恪先生因病医治无效,于本月七日在广州逝世,终年七十九岁。”蒋天枢《陈寅恪先生编年事辑》卷下,“己酉年 一九六九 先生八十岁”条目载:“……旧历五月十七日,先生八十诞辰……阳历十月七日(依陈垣《二十史朔闰表》推算,为旧历己酉年八月二十六日乙卯)晨五时半,先生逝世……”次月21日,唐筼亦逝。

陈寅恪与唐筼相继逝世后,二人的骨灰先是寄存火葬场,后改存银河公墓,直到2003年才安葬于江西庐山植物园,是为陈寅恪墓。

陈寅恪一生治学秉持“独立之精神,自由之思想”。

《陈寅恪史学论文选集》,上海古籍出版社1992年版,收文五十二篇。《陈寅恪先生全集》,里仁书局1979年,收文九十四篇。《魏晋南北朝史讲演录》,万绳楠整理,黄山书社1987年版。

发表评论