从《夷坚志》看宋代密咒的流行及其神异功能

姚海英

密教是大乘佛教发展到后期的产物,它以高度组织化的咒术、仪轨、俗信为主要特征,主张口诵真言咒(语密)、手结契印(身密)、心作观想(意密),三密相应便可即身成佛。魏晋南北朝时开始传入中土,唐代为发展的高峰,有“开元三大士”前来弘传密法,形成了密宗一派,当时的皇室宗亲,特别是肃宗、代宗崇信密宗。而经过唐武宗的灭佛走向衰落,故以往学界的观点是密宗信仰在晚唐便已销声匿迹了,而随着对密教研究的不断深入,目前学界已形成新的看法。严耀中指出唐武宗的灭法并没有对密教形成毁灭性的打击,到了宋代,密教再度高涨,更深入地向社会的四面八方渗透。(1)(P37-47)刘黎明认为密宗在宋代江南拥有大量的信徒,并未因武宗灭佛而灭亡。[2]>(P53)而民间密教信仰的兴盛,表现为大量密教咒语的流行。南宋洪迈的笔记小说《夷坚志》保存了大量密教的咒语,在该书描写的51例咒语故事中,密咒为36例,约占70%,说明在宋代,密咒较之其他类咒语,在民间影响更加广泛、使用频率更高。关于这些密咒的来源与基本情况,学界已有初步的研究。在此,本文就密咒的流行范围、神异功能及其在宋代民间流行的原因作进一步的考察分析。

一

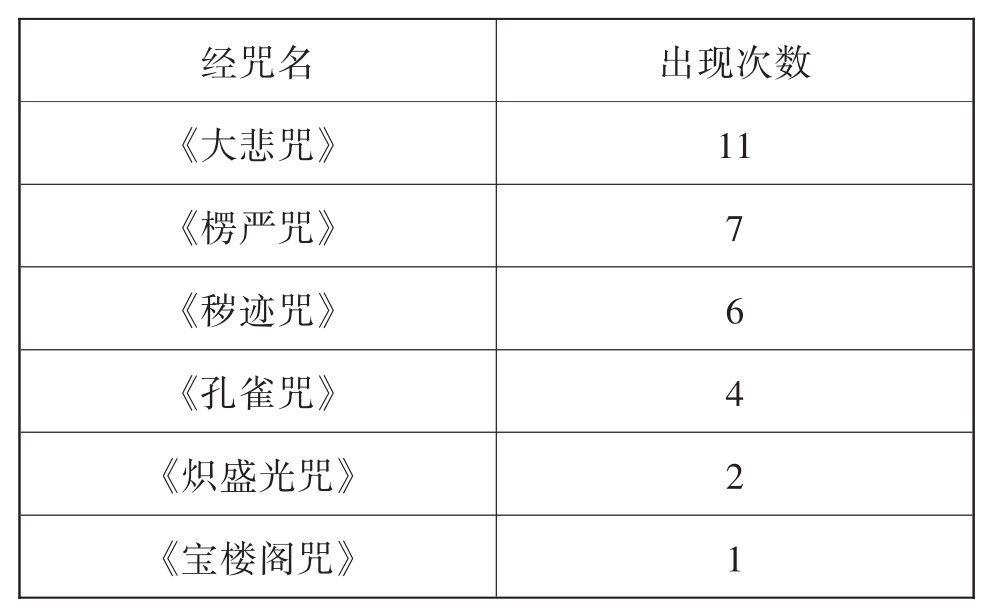

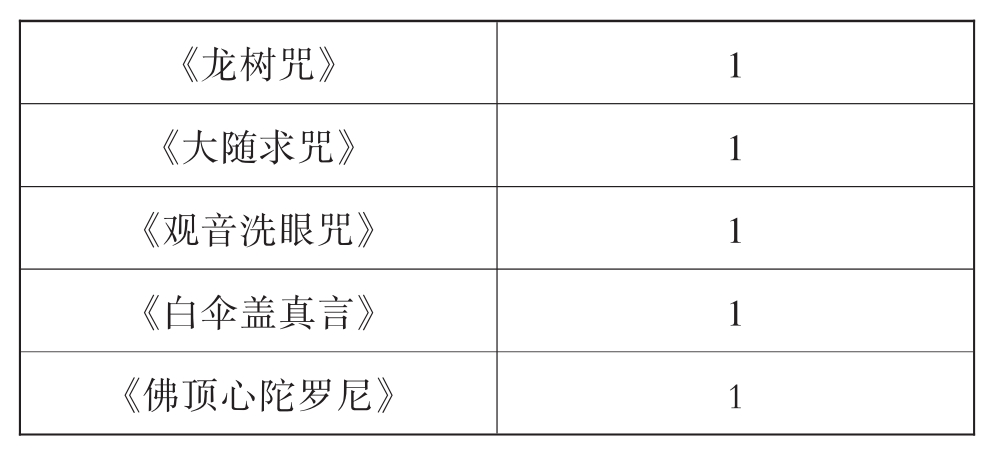

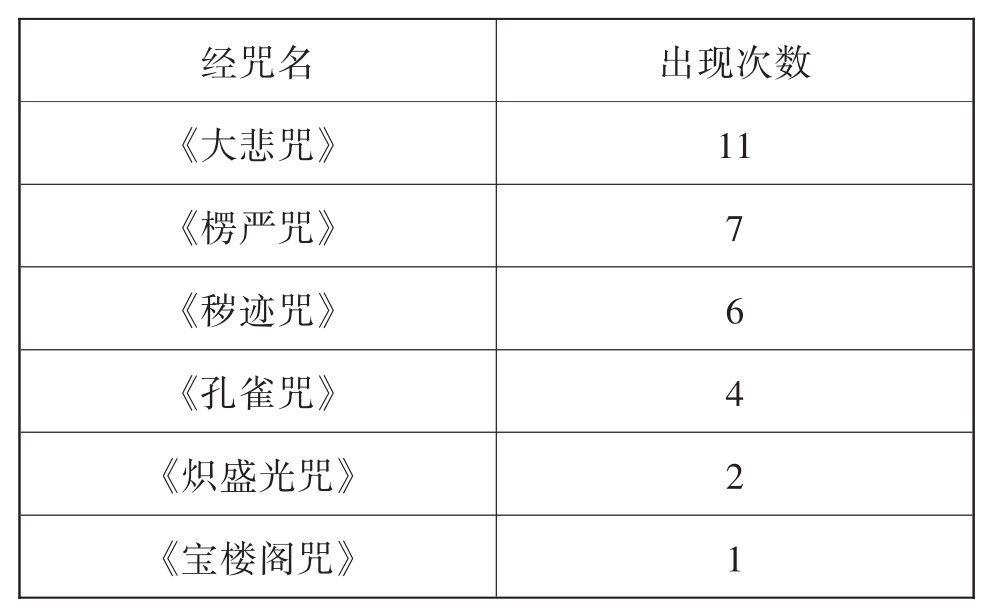

据笔者初步统计,《夷坚志》所载密咒种类大致如下:

①《大悲咒》:从上表可见,当时最为流行的是《大悲咒》,全名为《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼》,又略称为《救苦陀罗尼》、《千手陀罗尼》、《大悲心陀罗尼》、《大悲神咒》等。此咒共八十四句。关于此咒的来源,佛经称观音为初地菩萨时,于千光王静住如来处闻此咒,即超第八地,乃发誓若能利益安乐一切众生,即生千手千眼,此誓一发出,菩萨身上实时具足千手千眼。该咒功效众多,诵此咒者可得十五种善生,不受十五种恶死,治八万四千种病,还可延年益寿、致福除罪、成就功德等,亦能使令一切鬼神,降诸天魔。凡在山间为鬼神相扰,诵此咒一遍,鬼神魑魅立刻被缚。在宋代,《大悲咒》非常流行,念诵《大悲咒》是寺院僧侣及居士们必修的功课。如《夷坚丙志·安国寺神》云“饶州安国寺长老新入院,夜率其徒绕廊诵大悲咒”。[3](P509)《夷坚甲志·佛救翻胃》言平江僧惠恭病翻胃,不能饮食,日持大悲咒百八遍,病遂愈。[3](P89)而在民间,佛教信徒念诵《大悲咒》的风气亦相当盛行,主要用于驱鬼避邪、治病避祸等方面。如祈门汪氏子,自鄱阳如池州,欲宿建德,迷失于道,为人执入古庙,欲杀之祭鬼,汪氏平时习大悲咒,但默诵乞灵,最终得以脱险。[3](甲志卷14《建德妖鬼》,P126)洪迈族人洪洋夜路遇鬼,“素持观音大悲咒,急诵之,且数百遍”,鬼遂去。[3](乙志卷14《鱼陂疠鬼》,P304)就连商贾贩夫、乡野村夫也能持诵《大悲咒》。如海商杨氏溺于大洋,漂至鬼国,“诵大悲咒”,“鬼不复相亲”。[3](支癸卷三《鬼国续记》,P1239)余干一乡民见妇人为巨蛇缠绕,“素能持大悲咒,乃高声诵念,奋而叱蛇,即解去”。[3](支庚卷8《余干民妻》,P1195)乡村小民平素诵习《大悲咒》,遇危急关头便可当作护身法宝。如绍兴二十九年(1159),建州政和县人往莆田买一处子,欲杀之祭蛇神,在危难关头,该女冥心诵《大悲咒》而免遭其难。[3](志补卷14《莆田处子》,P1683)因此,《大悲咒》的神异功能在民间得到了极大的强化。

②《秽迹咒》:《秽迹咒》的传播范围也很广,小说描写一些乡里小民能称诵此咒,如姜氏客房为鬼所据,有“程三客者,古田人,平昔食素,持秽迹咒有功”,“乃潜结法印诵咒”,女鬼大笑而去。[3](三志己卷2《姜店女鬼》,P1314)其实,《秽迹咒》是《秽迹金刚法》的重要组成部分。《秽迹金刚法》,全称《秽迹金刚禁百变法经》,唐阿质达霰译,一卷,讲述秽迹金刚神咒用法。秽迹金刚又称“不坏金刚”、“火头金刚”等,“《秽迹金刚经》称此金刚用释迦佛从左心化现,以扫除不净,降伏魔王,有除病避难、伏敌、得福等功能,其形相以一面四臂居多,身青黑色或蓝色,手持剑、棒等,足踩莲花,赤发上竖,放大光焰。”[4](P50)当时民间利用秽迹金刚法治病、驱妖者众多。如“漳泉间人,好持秽迹金刚法治病禳禬,神降则凭童子以言”。[3](甲志卷19《秽迹金刚》,P171)《夷坚乙志》卷十四《全师秽迹》详细地描写了僧全师以《秽迹咒》驱邪治病的过程:

乐平人许吉先,家于九墩市,后买大侩程氏宅以居。居数年,鬼瞰其室,或时形见……吉先招迎术士作法祛逐,延道流醮谢祀神祷请,略不效。所居侧凤林寺僧全师者,能持秽迹咒,欲召之。时子妇已病,鬼告之曰:“闻汝家将使全师治我,秽迹金刚虽有千手千眼,但解于大斋供时多攫酸馅耳,安能害我!”僧既受请,先于寺舍结坛,诵咒七日夜……命一童子立室中观伺,谓之开光。见大神持戈戟幡旗,沓沓而入。一神捧巨纛,题其上曰“秽迹神兵”,周行百匝。鬼趋伏妇床下,神去乃出。[3](P304-305)

③《楞严咒》:《楞严咒》即《大佛顶首楞严神咒》,全称《大佛顶如来密因修正了义诸菩萨万行首楞严经》,唐般刺蜜帝译。该咒宣称上尽诸天,下迄幽冥,为一切法藏之锁钥,功德威力,无与伦比。《夷坚三志》己卷二《东乡僧园女》载:庆元三年,浮梁东乡寺僧法净,以暮冬草枯之际入茶园根株。于林深处遇一美女,两丫鬟从于后,遂袖手掐印,诵楞严咒,大声咄叱以威之。女大笑:“和尚,你也好笑,纵然念得楞严神咒数百千遍,又且如何?我不是鬼,怕甚神咒。”良久,三人俱化为狐,大呼而奔。[3](P1312)小说对《楞严咒》的记载还如《韶州东驿》言抚州王氏兄弟往广州省亲,夜宿驿舍遇鬼,其兄但蒙被坐,诵楞严咒,得免鬼祟。[3](丁志卷3,P559)另一故事《南禅钟神》云南禅寺寓客马氏妾为妖厉,“呼僧诵首楞严咒祛逐之”。[3](乙志卷14,P302)

《楞严咒》又作《白伞盖真言》。《蜀士白伞盖》载蜀士有登科者,因赴调,投宿失道,客店主人欲杀之以祭鬼,蜀士默诵《白伞盖真言》得以脱险。这里的《白伞盖真言》即《楞严呪》。故事的叙述者讲到“白伞盖咒三千一百三十字,在诸咒中最为难读,颇与《孔雀明王经》相似。僧徒亦罕诵习,故妖魔外道敬畏之”。[3](志补卷14,P1682)

④《佛母咒》(《孔雀明王经》):《佛母咒》即《佛母大孔雀明王经》,为唐代不空所译,三卷。又称《孔雀明王经》、《孔雀王咒经》,简称《孔雀经》,是早期译出的密宗经典之一。此经译本较多,另有鸠摩罗什译《孔雀王咒经》一卷,僧伽婆罗所译《孔雀王咒经》二卷、义净所译《佛说大孔雀咒王经》三卷。此经在印度源远流长,是早期密教经典的代表。据学者研究,牟利人建立孔雀王朝以孔雀为图腾崇拜,视为该族的守护神,阿育王朝使得孔雀神升格为佛教的守护神,在佛教传播过程中与孔雀王的形像混合,形成密教的孔雀明王。[1](P182-183)孔雀明王,梵名摩诃摩瑜利,亦称“佛母大孔雀明王”、“孔雀佛母菩萨”等,密号佛母金刚。在小说中,孔雀明王具有治病驱邪等多种功能。《夷坚支景》卷二《孔雀逐疠鬼》讲抚州宜黄人邹智明,家饶于财,暴得疠疾,语其妻请师叔,师叔者,“为僧,住持临江寺,能诵《孔雀明王经》,至则曰:‘可于房内铺设佛像,而即床前诵经。’……僧诵两卷毕,出就饭……一孔雀以尾逐疠鬼”。[3](P888)《孔雀明王经》的功能广大,不仅可以治病,还可以祈福护育。小说云“金华县孝顺镇农民陈二者,其妻怀妊将产,诣镇市太平寺,请僧于佛前许《孔雀明王经》一部,以祈阴护”[3](支乙卷8《陈二妻》,P860)。而《孔雀王经》的流行与密教信仰是紧密结合的。《夷坚支癸·野和尚》描写了一位密教僧人谈诵《孔雀经》的情况:

襄阳南关寺僧宝枢,姓野氏,本泰州人,来驻锡时方二十岁。能谈诵《孔雀经》,声音清亮,人家多邀请。富有衣钵,俗呼为野和尚。……寺前临江,其北有人烟市井。僧尝渡北岸,憩于张氏客邸,从其妻谈未了,一优伶携女子入邸,僦室以居。僧见之心颇动。未几,厥优病,僧每日必到彼为治粥药,因与女接杯酒之欢。既而优死……娶之(女)为妻,连岁产三男,生计益进。凡十余年,妻病亡,复用故度牒披剃,三子以次继为僧。徙居南漳双池寺,而弹《孔雀经》如初。[3](P1262-1263)

密教发展到晚期,大约是公元10世纪,出现了无上瑜伽密教。该教将金刚乘的大乐思想与印度教的性力崇拜相结合,主张利用女性作“乐空双运”,实行男女双身修法,是以欲制欲、以染达净的修法。受此修行方法的影响,僧侣多游居乡野,不守寺规,男女相混,僧俗不别。[5](P77)上述故事中的和尚饮酒吃肉,娶妻生子,谈诵《孔雀经》,显然是受到无上瑜伽修行法的影响,说明印度的无上瑜伽密教产生以后,迅速传入中土,最迟在南宋时期,这一修行方法已为僧侣切实所用。

二

在《夷坚志》所载36则密咒故事中,从念咒者的身份来看,涉及当时社会的各个群体:包括僧人20则,士人5则,商人1则,村民2则;另外,妇女念咒为3则,儿童念咒为1则。从念诵密咒的群体可以看出,密咒在宋代民间传播广泛,波及面大。当时寺院的僧侣大都会持诵密咒。密咒是僧人日常修习的重要功课之一,不同宗派都有学习密咒的传统,如天台宗内有密法咒术的世代传习。[1](P67-68)《夷坚丙志》卷十六《陶彖子》云天竺辩才法师元净,传天台教,特善咒水。因有事至秀,遇嘉兴陶彖子得疾甚异,法师为其宣说《首楞严神咒》。[3](P498)从诵咒的具体用途来看,僧人诵习密咒用以治病、驱妖、度生等。如“台州僧处瑫,中年病目,常持诵大悲咒。梦观音传授法偈,令每旦咒水七遍,或四十九遍,用以洗眼”,眼患遂愈,寿至八十八。[3](志补卷14《观音洗眼呪》,P1681)又如《庐山僧鬼》(乙志卷十九)写僧闻修行脚至庐山,夜宿小刹遇鬼怪,闭目合掌,诵《大悲咒》,鬼怪遂去。《宗演去猴妖》(甲志卷六)讲福州永福县能仁寺有护山神灵猴王为祟,长老宗演为诵《大悲咒》资度之,其怪遂绝。

僧人念咒除了日常功课的需要之外,他们还为平民大众提供念咒服务。特别是一些僧人因修习某一密咒而闻名,常出入民家驱妖降灾。《夷坚志》中的相关描写很多,如青田民女为祟所凭,“有行者善诵秽迹咒,能祛斥鬼物,勉邀至民家”[3](丙志卷5《小令村民》,P403);南城尉妻有祟孕,呼僧诵《孔雀咒》,下鬼雏。[3](丁志卷19《江南木客》,P695)又如抚州宜黄人邹智明得疬疾,召僧诵《孔雀明王经》,疬鬼去;[3](支景卷2《孔雀逐疠鬼》,P888)都昌荐坛段氏全家染疫疾,邀僧众诵《楞严咒》,见蛇怪流血自毙。[3](志补卷17《段氏疫疬》,P1712)显然,这些诵习密咒的僧人在周围民众中具有相当高的威望与可信度。如明州僧法恩“以持秽迹咒著验,郡人颇神之”[3](丙志卷12《僧法恩》,P470)。而且,僧人通过念诵密咒,掌握了驱邪除妖的技能,从而更加频繁地融入世俗社会,与此同时,僧人的世俗化色彩也越来越浓。

值得注意的是,在密咒流行的宋代,就连修炼仙丹的道士也杂采密教咒语。如《夷坚甲志·张端悫亡友》云处州人张端悫,“尝为道士,平生好丹灶炉火”,与一乡友泛海如泉州,乡友病亡,张为殡敛,后遇其亡魂,“即闭目默诵大悲咒。才数句,友已知”,遂即去。[3](P96)在紧急时刻,道士通过念诵密咒以防身驱邪。从某种意义上来说,密咒的佛教色彩已经极度弱化,而其实用性、功能性反而得到彰显。而民间的巫师,为了提升巫术的功效,在行法驱妖时多利用密教咒语,以提高法术。《夷坚丙志·福州大悲巫》云:“福州有巫,能持秽迹咒行法,为人治祟蛊甚验,俗呼为大悲。”[3](P417)从中可以看出,巫术作为宗教的原始形式,在佛、道二教兴起与发展之后,其地位不断受到排挤,故巫师要在民间立足必须不断吸收其他宗教的有益养分。

此外,儒人士大夫学习密咒也很普遍,主要用以防身避祸和治病。《夷坚甲志》卷七《炽盛光咒》记载:

瑞安士人曹瑴,字觉老,少出家为行者。其家累世病传尸,主门户者一旦尽死,无人以奉祭祀,瑴乃还儒冠。后数年亦病作,念无以为计,但昼夜诵炽盛光咒。一日,读最多,至万遍,觉三虫自身出,二在项背,一在腹上,周匝急行,如走避之状。瑴恐畏,不敢视,但益诵咒。忽顶上有光如电,虫失所之,疾遂愈。[3](P62)

上述故事说明《炽盛光咒》具有神奇的杀虫功效。《炽盛光咒》为密宗咒语,即《佛说大威德消灾吉祥陀罗尼经》,唐不空译。“三尸虫”是道教的说法。道教认为人体内有三尸虫,分别居于人之头、腹、足中。此三尸虫专引诱人犯戒、滋生色、爱、贪三欲,故道教有“守庚申”的传统,即在庚申日静坐不眠,以“杀灭三尸”。而发展到后来,此三尸虫与人体内的寄生虫混为一谈。[6](P68)许多士人相信密咒的强大威力,不仅个人诵习密咒,还向周围的朋友、亲戚传习密咒。如袁可久教其弟昶《宝楼阁咒》,昶“不甚深信,然旦起必诵三五十遍,初未知其功效也”。绍兴三十年夏,有直斋卒汪成,夜梦魇,昶书“唵摩尼达哩吽拨吒”八字咒语,“贴于柱,此夜晏然”。[3](甲志卷1《宝楼阁呪》,P2)

从功能来看,《夷坚志》宣扬了民众念诵密咒的神异功能,表现在驱鬼、治病、防身、避祸等方面。民众对密咒的威力一般深信不疑,密咒如同巫术一样其功能被无限夸大。在上面的36则故事中,驱鬼祟占20则,治病7则。这反映出在巫鬼观念非常浓厚的宋代,人们不仅相信妖鬼的存在,还对其心存一种畏惧,并认为人体生病也是妖祟缠身所为,而密咒宣扬的神奇威力正好满足了民众的这一心理需求。在《夷坚志》中,只有一则故事涉及密咒的解脱功能,《古步仙童》写余干古步民陈青,与自称前世妻的女鬼同居,并在其帮助之下以仙童术游行乡闾,为民众占验赚钱;期年之后女鬼别去,从容言:“我以生前曾诵佛母咒百万遍,上帝命往生西方,兹来叙别。”[3](三志辛卷2,P1395)生前称诵《佛母咒》,死后便可往生净土。说明,对一般俗众而言,修习密咒更多是为了眼前的现实生活考虑,而很少怀有超脱、往生佛国等想法。

三

那么,密咒在宋代民间滋生繁衍的原因何在呢?密教是大乘佛教发展到后期的产物。密教强调佛法修练为个人秘密的行为,关键是得到大日如来的密法,包括身密、口密、意密,而与大日如来沟通就是通过咒语。这与中国本土的巫术思想有着不谋而合之处。远古之人就认为念诵咒语具有通灵的作用,说明咒语在民间有着深厚的根基,这为密咒的传入与流行提供了足够的生存空间。再加上密咒方便修习的实践性与功能性,使得密咒在民间大受欢迎。这样,密教入土中原以后,密咒的神奇功能逐渐由宗教层面向世俗化层面转移,本来密咒作为修持的法门,为的是得到大日如来的加持,而密咒到了世俗民众那里,其突出的是治病、驱邪等现实的功用。也许正是密咒所具有的功能性特点才使得它在民间影响深远,曾历佛难而不衰。尽管唐代的会昌灭佛,使佛教遭受了毁灭性的打击,然而这些密咒并不可能在短期内消亡,反而是在不断地使用、诵习中得以传播扩散而显得更为生机勃勃。因为这些密咒早已深植人心,民众使用密咒的意识不可能因为佛像的被毁而磨灭,纵使经书被毁,民间依然可以通过口耳相传的方式传习密咒,再加上密咒简短实用、方便记诵的特点,其传播的速度比一般佛经更为迅速。

参考文献:

严耀中:《汉传密教》,学林出版社,2006年。

刘黎明:《宋代民间密宗信仰——以《夷坚志》为中心的初步考察》,《江西社会科学》2004年第2期。

〔宋〕洪迈:《夷坚志》,中华书局,1981年。

刘黎明:《〈夷坚志〉与南宋江南密宗信仰》,《四川师范大学学报》2002年第3期。

吕建福:《中国密教史》,中国社会科学出版社,1995年。

党圣元、李继凯:《中国古代的道士生活》,商务印书馆,1997年。

(姚海英:浙江缙云人,扬州大学图书馆助理研究员,中国古典文献学博士)

【注释】

(1)详见刘黎明《〈夷坚志〉与南宋江南密宗信仰》,《四川师范大学学报》(社科版)2002年第3期;《宋代民间密宗信仰——以〈夷坚志〉为中心的初步考察》,《江西社会科学》2004年第2期。

发表评论