在故宫博物院收藏的一件乾隆款画珐琅菊花纹壶上,隐藏着一个西洋(法国)工匠的名字。作者由此线索入手,查找出一批过去被误认为是广东粤海关制作的乾隆款画珐琅器物,实为粤海关将图样送到法国所造。此外,作者通过梳理清宫档案判断,乾隆帝很有可能并没有打算去西洋制作这批画珐琅器,而是粤海关官员误解了皇帝的真实用意所致。

画珐琅工艺于17世纪晚期至18世纪早期进入中国后,受到统治者的青睐,获得迅速发展。至迟从乾隆三年(1738)开始,乾隆帝有意识地陆续将具有代表性的瓷胎、铜胎、玻璃胎、紫砂胎画珐琅器物装匣刻名色签后,集中收藏于乾清宫端凝殿。广州作为乾隆宫廷画珐琅工匠的输送基地和贸易口岸,其制作的画珐琅器物不仅为行销欧洲的商品,还成为进入宫廷的贡品,被称作“广珐琅”。台湾大学施静菲教授认为,“清宫旧藏木匣刻款定为‘洋珐琅’的作品,从风格及款识来看,也应该都是粤海关奉命成做后送进清宫的,也应属粤海关成做‘广珐琅’”。但是,笔者在整理故宫博物院藏画珐琅器物时,却意外地发现一件乾隆款画珐琅菊花纹壶,壶底上署有当时西洋工匠的签名,继而发现与此壶出现在同一档案中的器物,很可能都是西洋工匠制造。那么,由此产生一系列问题:前往西洋制作的器物上为何会有“乾隆年制”款识?清宫旧藏之“洋珐琅”器物,究竟是广州制造还是西洋制造?本文拟通过对菊花纹壶的特征、档案与实物的对应等,对上述问题试加讨论。

一 乾隆款画珐琅菊花纹壶

在清宫旧藏画珐琅器中,除一件西洋工匠署名的乾隆款菊花纹壶外,还有四件与其几乎完全一样的菊花纹壶,其中一件收藏于台北故宫博物院,另外三件为故宫博物院收藏。以下对这五件乾隆款画珐琅菊花纹壶进行梳理对比:

1. 乾隆款画珐琅菊花纹壶(文物号:故116545,参考号:*吕四七五 57E/51,以下简称壶一)

此壶口径6厘米,底径6厘米,高9.6厘米〔图一:1〕。壶体呈扁方形,圆角,口、盖、足均为菊瓣式,铜镀金嵌珐琅团菊纹方流、柄。壶身为黄色珐琅釉地,其上彩绘折枝菊花纹,四面凸起椭圆形铜镀金菊瓣式开光,内饰彩釉大团菊纹。壶底白釉,中心蓝色双圈内署“乾隆年制”四字楷书款〔图一:2〕,款识与流的方向呈90°,正上方紧靠足沿处有一细小“红道”,放大后可看到实际上是一个西洋工匠人名“coteau”〔图一:3〕。

图一:1 乾隆款铜胎画珐琅菊花纹壶 故宫博物院藏

图一:2 乾隆款铜胎画珐琅菊花纹壶壶底 故宫博物院藏

图一:3 乾隆款铜胎画珐琅菊花纹壶署款 故宫博物院藏

在壶一外底署款“coteau”,极有可能是法国18世纪著名的珐琅画师Joseph Coteau(1740-1801)。他出生于日内瓦,1772年开始在巴黎工作和生活,期间与同时代的钟表大师合作制造了诸多经典钟表。法国凡尔赛宫博物馆即收藏一件他参与制作的钟表,在表盘正下方边沿处亦有“coteau”的签名和制造年份1785〔图一:4〕,与壶底签名一样不易为人察觉。

图一:4 法国凡尔赛宫博物馆藏钟表

2. 乾隆铜胎画珐琅黄地菊花方壶(台北故宫博物院藏,文物号:故珐500,参考号:列四二五,壶二)

口径6厘米,高9.6厘米〔图二〕。器形、纹饰与壶一完全一样,流、柄与器身同样为黄色珐琅釉地,但其上小团菊纹为绘制。壶底白釉,中心蓝色双圈内署“乾隆年制”四字楷书款,款识与流的方向呈90°。

图二 乾隆铜胎画珐琅黄地菊花方壶 台北故宫博物院藏

3. 乾隆款画珐琅菊花纹壶(文物号:故116527,参考号:*吕四七五 70E40/41,壶三)

口径6厘米,底径6厘米,高9.6厘米〔图三:1〕。器形、纹饰与壶一完全一样,细节与壶二相同,即流、柄上施黄色珐琅釉,绘制小团菊纹。壶底白釉,中心蓝色双圈内署“乾隆年制”四字楷书款,款识与流的方向呈90°〔图三:2〕。

图三:1 乾隆款画珐琅菊花纹壶 故宫博物院藏

图三:2 乾隆款画珐琅菊花纹壶壶底 故宫博物院藏

4. 乾隆款画珐琅菊花纹壶(文物号:故116528,参考号:*吕四七五 70E41/41,壶四)

口径6厘米,底径6厘米,高9.6厘米〔图四:1〕。器形、纹饰与壶一完全一样,细节与壶二相同。壶底白釉,中心蓝色双圈内署“乾隆年制”四字楷书款,款识与流的方向呈90°〔图四:2〕。

图四:1 乾隆款画珐琅菊花纹壶 故宫博物院藏

图四:2 乾隆款画珐琅菊花纹壶壶底 故宫博物院藏

5. 乾隆款画珐琅菊花纹壶(文物号:故116546,参考号:*吕四七五 30E154/41,壶五)

口径6厘米,底径6厘米,高9.6厘米〔图五:1〕。相比以上各壶,壶的造型似被纵向拉长,纹饰与各壶相同,细节与壶二相同。壶底白釉,中心蓝色双方框内署“乾隆年制”四字楷书款,款识与流同向〔图五:2〕。

图五:1 乾隆款画珐琅菊花纹壶 故宫博物院藏

图五:2 乾隆款画珐琅菊花纹壶壶底 故宫博物院藏

综合对比以上五件乾隆款画珐琅菊花纹壶,壶一的不同之处除有西洋工匠人名外,流和柄皆为露胎铜镀金,盖上花瓣纹和流、柄上的花纹皆有铜镀金边,极具立体感,其余四壶皆是在黄色珐琅釉地上绘团菊纹,完全平面化。另外,壶一的款识相较其余四壶显得极不工整且大小各异,似是不识汉字之人仿“画”而成。同时,将壶一、三、四、五放在一起比对发现,壶一的釉色明显光鲜莹润,尤其是开光内的大团菊纹釉质纯正,有玻璃质感,纹饰亦更加精细。从图片上观察,台北故宫博物院的藏品跟壶三、四、五趋同,釉质、纹饰等细节与壶一相差甚多。从器形、釉质、做工等方面综合评判,恰如上文各壶的排序,壶一为最佳,壶二、壶三、壶四次之,壶五最差。

二 档案与实物

(一)乾隆款画珐琅菊花纹壶的制作档案

据清宫造办处文献记载,乾隆四十年十一月十九日乾隆帝命人将康熙御制款金胎西洋珐琅碗一件、铜胎西洋珐琅花篮一件、铜胎西洋珐琅钵盂一件、铜胎西洋珐琅方卤铫一件,雍正年制款铜胎西洋珐琅杯盘一份、铜胎画珐琅仿成窑花样盖罐一对、铜胎画珐琅包袱式盖罐一件、铜胎画珐琅壶一件,俱发往粤海关各仿制一件,并要求“不要广珐琅,务要洋珐琅,亦要细致烧乾隆年制款”。两年后“于四十二年十一月十三日,员外郎四德、五德将粤海关监督德魁送到珐琅器十件,随做样珐琅器十件,持进交太监如意呈进交乾清宫”。

台北故宫博物院藏有一件“康熙铜胎画珐琅黄地菊花方壶”〔文物号:故珐224,参考号:列三六〇 60,图六〕,高9.6厘米,口径6厘米,外底有“康熙御制”双圆框白地蓝料楷书款,从大小、纹饰看,几乎和前述五件乾隆款画珐琅菊花壶完全相同。故有学者认为,此壶很可能就是上述档案中出现的康熙御制款“铜胎西洋珐琅方卤铫”,而壶二可能是档案中照样而做的珐琅器。但壶一署名的发现让我们意识到,仿制的珐琅器更有可能是这件西洋工匠签名的乾隆款画珐琅菊花纹壶。首先,就在传做珐琅器的三个月前,造办处档案记载“乾隆四十年热河随围 八月十三日 员外郎四德来说,太监胡世杰交嵌假金刚石珐琅靶铁炕老鹳翎鞘小刀二把(镶嵌掉),传旨:小刀上珐琅片并镶嵌做的不结实,此系广东成做,不是洋里做的活计。将小刀交德魁处收拾妥协送来。再传于德魁,嗣后所有传做活计俱要洋里成的”。传做活计是指皇帝专门下旨定制的器物,乾隆帝特别强调“嗣后所有传做活计俱要洋里成的”,臣下一定会遵从照办。其次,从档案里的时间记录来看,从乾隆帝传办仿制珐琅器,到粤海关完成任务交回,前后用时约两年的时间,但在乾隆四十七年七月二十二日,乾隆帝命人将康熙年款画珐琅海棠式盒一件送到粤海关仿制,于乾隆四十八年正月初七日即将烧造好的十件仿制器和原件一同呈进,可见如果仅在广州本地仿制珐琅器的话,算上来回的路程,同样的工作量仅用五个月的时间即可完成,而乾隆四十年仿制珐琅器多出的这一年零七个月,恰好是广州往返法国需要的时间。还有,从表面上看,壶一和壶二、三、四、五最大的不同是流和柄直接在露胎的铜镀金上饰团菊纹,而没有像“康熙铜胎画珐琅黄地菊花方壶”那样施黄色珐琅地釉,这很有可能是因为宫廷赴外洋定制器物,多是采用发送图样的方式,法国工匠并没有见到“做样珐琅器”实物,对细节不清楚所致。

图六 康熙 铜胎画珐琅黄地菊花方壶 台北故宫博物院藏

(二)档案中的其他器物

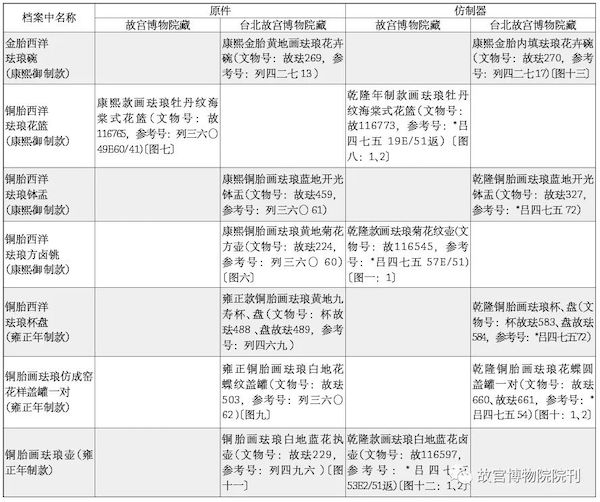

根据五件菊花纹壶的特点和档案相关记载,可以推断另外九件仿制的珐琅器应具有如下特征:一是有“康熙御制”或“雍正年制”款识,且纹饰、器形、大小与自身(仿制器)完全相同的被仿器物(原件);二是有若干件“乾隆年制”款识且与自身纹饰、器形、大小完全相同的器物,但自身釉质晶莹、纹饰细腻,镀金、铜活等细节皆远超同类;三是“乾隆年制”款识或是缺笔漏画,或是字体大小各异不甚工整,与器物的精美程度极不相称。依据以上三个特征再结合档案提供的名称线索,在两岸故宫的收藏中,大致可对照找出具体实物,详见[表一]。

[表一]乾隆四十年十一月乾隆帝仿制前朝珐琅器档案名物对照表

图七 康熙款画珐琅牡丹纹海棠式花篮 故宫博物院藏

图八:1 乾隆年制款画珐琅牡丹纹海棠式花篮 故宫博物院藏

图八:2 乾隆年制款画珐琅牡丹纹海棠式花篮底款 故宫博物院藏

图九 雍正铜胎画珐琅白地花蝶纹盖罐 台北故宫博物院藏

图十:1 乾隆铜胎画珐琅花蝶圆盖罐 台北故宫博物院藏

图十: 2 乾隆铜胎画珐琅花蝶圆盖罐 台北故宫博物院藏

图十一 雍正铜胎画珐琅白地蓝花执壶 台北故宫博物院藏

图十二:1 乾隆款画珐琅白地蓝花壶 故宫博物院藏

图十二:2 乾隆款画珐琅白地蓝花壶壶底 故宫博物院藏

由于是根据图样制造,法国人按照自己或本地的审美进行了局部美化。施静菲敏锐地发现“乾隆铜胎画珐琅花蝶圆盖罐一对”〔文物号:故珐660、故珐661,图十:1、2〕与同类盖罐的差异,她说“在风格上大异其趣,线性用笔消失,采用色块晕染的西洋画法,色彩鲜艳、绘制效果很不同。可见画者必定是相当掌握西洋画法的工匠,与水彩画之画法接近”。此外,在台北故宫博物院官方网站上的器物典藏资料检索系统内,描述此对盖罐“盖面及盖边花卉之花心部分皆镶嵌金座托宝石”,但在照仿原件“雍正铜胎画珐琅白地花蝶纹盖罐”〔文物号:故珐503,图九〕上却没有这样的装饰。无独有偶,在故宫博物院藏“乾隆款画珐琅白地蓝花卤壶”〔文物号:故116597,图十二:1〕的盖面上有铜镀金弦纹,而照仿原件“雍正铜胎画珐琅白地蓝花执壶”〔文物号:故珐229,图十一〕的盖面上却没有。

需要特别讨论的是,在“康熙金胎内填珐琅花卉碗”〔文物号:故珐270,图十三〕的碗心上有法国巴黎课税标章和符合1777年(乾隆四十二年)巴黎金匠行会验证纯度的年度戳记〔图十四〕,并通过科学检测认定金胎和碗壁珐琅纹饰应是在法国制作完成,但碗外底所测得砷白较有可能为当时中国的珐琅料,且款识字体端正,“似可推测无款的法国制造浮雕珐琅金碗有可能原无落款,进贡宫中后,再由造办处工匠烧绘‘康熙御制’四字中文款识”。但是,还有另外一种可能,即如果检测数据无误的话,那么有可能在法国制造的金胎珐琅碗到广州后被误烧了“康熙御制”款。首先,造办处传予德魁的“不要广珐琅,务要洋珐琅,亦要细致烧乾隆年制款”,很可能是“口传谕旨”却没有文字记录,此项要求只有其本人知道。而从乾隆四十二年初开始,德魁虽名为粤海关监督,但已经身染重病无法工作,事务完全由广东巡抚李质颖接手操办,很有可能德魁未将皇帝要求告知李质颖,以致李质颖命人按照原件烧制了“康熙御制”款。其次,造办处档案显示,乾隆帝看到仿制成功的十件珐琅器后,当即下旨将新送到九件珐琅器配楠木匣刻名色签后送乾清宫,而唯独“新到珐琅器内金胎珐琅碗一件,交图明阿代去照样烧造一件”,虽原因不明,但根据存世的清宫旧藏珐琅碗与“康熙金胎内填珐琅花卉碗”材质、器形、纹饰和工艺完全相同,且皆署“乾隆年制”款识,很有可能是因为乾隆帝对器底的“康熙御制”款识不满所致。

图十三 康熙金胎内填珐琅花卉碗 台北故宫博物院藏

图十四 康熙金胎内填珐琅花卉碗 台北故宫博物院藏 碗心内为法国巴黎课税标章和符合1777年(乾隆四十二年)巴黎金匠行会验证纯度的年度戳记

另据“乾隆四十三年行文五月二十六日传旨:粤海官办赏用法琅瓶罐盘碗,嗣后不必办做,俟传时再做。如有已得者,随贡进来,不许再做。其特传做法琅器皿仍照样成做,陆续送来”。粤海关根据乾隆帝的谕旨,继续照样成做“特传做法(珐)琅器皿”,在乾隆四十九年十一月的年贡当中,即可看到名称、件数皆可和乾隆四十年的传做珐琅器一一对应的记录。台北故宫博物院藏“乾隆铜胎画珐琅白地蓝花执壶”〔文物号:故珐3 参考号:*吕四七五 40,图十五〕应该就是后来照样成做的器皿之一,其楠木匣上刻“乾隆年制铜胎广珐琅壶一件”,可见后来成做的器物是依图样在广州制作。

图十五 乾隆铜胎画珐琅白地蓝花执壶 台北故宫博物院藏

综合以上论述,再联系比对五件乾隆款画珐琅菊花纹壶所呈现的特点,似可得出如下结论:乾隆帝在乾隆四十年传办粤海关照样仿制的珐琅器,为粤海关发图样送到法国制作,而之后按照乾隆帝谕旨继续照样成做的珐琅器,则皆为广州制造,即“广珐琅”。

三 生产地分析

乾隆帝在乾隆四十年这次传做仿制前朝珐琅器时,很有可能并没有打算去西洋制作,而是粤海关监督德魁对谕旨的误解或者说“过度”执行所致。

首先,从语言逻辑上来看,如果乾隆帝确实打算去西洋制作的话,没有必要特别强调“不要广珐琅,务要洋珐琅”。其次,“洋珐琅”顾名思义是西洋来的珐琅,但在造办处档案中有关器物制作的记录和皇帝下旨的语境中,通常指代制造技术来自西洋的画珐琅器,或是利用西洋进口珐琅釉料烧制的画珐琅器,未见前往西洋制造的意涵。还有,虽然乾隆帝在三个月前专门强调“嗣后所有传做活计俱要洋里成的”,但仔细研读此档案即可发现,这更多的是针对“嵌假金刚石珐琅靶铁炕老鹳翎鞘小刀”质量不好表示不满。实际上,从后来的档案和实物来看,传做活计并没有送到西洋制作,乾隆帝也没有提出任何异议。但当时的粤海关监督德魁可能处于比较紧张的状态,造办处档案显示,德魁曾于乾隆三十八年进贡过“金烧珐琅鞘靶小刀”,如其与“嵌假金刚石珐琅靶铁炕老鹳翎鞘小刀”是同一物件的话,不到两年就出现质量问题确实难辞其咎。乾隆帝对办事不力的粤海关监督通常会采取令其赔补银两、罚俸、革职等惩罚措施,德魁就曾在乾隆三十三年因过失被罚俸一年,这次算是比较温和的“警告”,如果工作再出现失误的话,皇帝不太可能还会如此客气。德魁在接到“嗣后所有传做活计俱要洋里成的”谕旨后,不久仿制这十件前朝画珐琅器的任务即到来,因此,他可能明白“不要广珐琅,务要洋珐琅”的意思并不是要前往西洋制造,但既然有旨在先,不敢不贯彻执行。

至于乾隆帝事后是否知晓珐琅器为西洋工匠所造,从笔者目前掌握的资料来看,他很可能不知此事。本文开篇已述,乾隆帝从乾隆三年即开始将本朝和前朝画珐琅器物装匣、刻名色签后收藏于端凝殿中,一同存放的还有列祖御用朝珠、康雍乾三代御墨等器物,这次又特别仿制与前朝完全一样的器物且烧制“乾隆年制”款识,未经使用即与做样珐琅器直接送入乾清宫,其纪念意义已非常明显,初衷很可能是为了向先辈之开创精神致敬。因此,如果乾隆帝得知这批器物为西洋人所造的话,不太可能将其与圣祖和世宗的器物一起恭藏。还有,在当时即使是在广州制作画珐琅器,前后也需要五个月的时间,乾隆帝不太可能知晓具体制作工期,所以,虽然赴法国制作器物耗时达两年之久,但如果乾隆帝不是特别惦念此事而刻意催办的话,粤海关监督也不会主动奏报,笔者查阅乾隆四十年及以后清宫造办处档案和两岸故宫博物院所保留的宫中奏折档,尚未见到有关记载。

四 小结

菊花纹壶和其余九件器物的原配木匣已佚,从命名规律上来说,当时的木匣上应该会刻有“洋珐琅”字样。因此,从纹饰、工艺特点等方面判断,笔者完全同意施静菲的观点,即清宫旧藏的画珐琅器物所谓“洋珐琅”者为广东所产,亦属于“广珐琅”,需要略作更正的是,其中有一小部分器物为远在西洋的工匠制作。

乾隆帝将仿制前朝的画珐琅器装匣、刻名色签后恭藏于乾清宫端凝殿中,但他没有想到的是,此乃德魁发图样送到法国所造,并且有一个法国工匠竟然在菊花纹壶底留下了名字。虽然可能是出于一场误会,但这批画珐琅器却意外地成了中法交流的历史文化见证。

拙文仅仅是个开始,有多项问题尚待解决和进一步深入研究。如文中所提多件器物参考号均为“吕四七五”,却与《故宫物品点查报告》不符,考虑两岸故宫博物院都存在此现象,推测问题有可能发生在文物南迁之时,具体原因尚待研究。菊花纹壶等器物在法国制造的详细情况,亦需进一步探寻。将这十件法国工匠制画珐琅器甄别出来,进行一系列科学检测后,有助于学界建立比较准确且行之有效的工艺及化学成分等标准,用来明确清代国产与进口珐琅釉料的区别,并进一步甄别两岸故宫博物院的收藏中,是否还有西洋工匠所造画珐琅器。不仅如此,检测数据对研究清早期画珐琅技术的引进和制作,也具有巨大的参考研究价值。

附记:本文在写作过程中,得到法国友人夏德霖(Jean-Alexis Chatelain)先生、中国科学院自然科学史研究所孙显斌博士和台北故宫博物院胡栌文女士的大力帮助,在此深表感谢!

(本文作者单位为故宫博物院器物部,文章原标题为《西洋制作乾隆款画珐琅器物考》,全文原刊载于《故宫博物院院刊》2020年第7期。)

发表评论