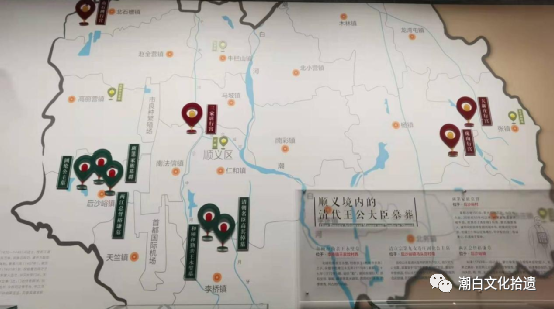

顺义区博物馆的二层展厅内,行走在各式各样的文物中间,七转八转,墙上一幅巨大的顺义地图格外醒目。

地图上有红、绿两种颜色的标记。绿色是清代达官显贵的墓葬位置,红色是皇帝的四座行宫。

清朝历史上,几乎每一年,皇帝的车马都要经过顺义多次。《清实录》有记载的,是从顺治十六年(1659年)开始,皇帝在京郊巡游打猎,从南苑出发向西、向北、再向东到高丽营一带,当晚车马营帐就驻扎在这一带。

所以,我一直怀疑南王路、北王路、西王路三个村名是因顺治皇帝的这次巡游、驻跸得来。

尽管当地百姓口耳相传,唐王李世民东征路过该地,便有了村名王路(汪路、皇路),可是仔细想想,此种说法纯属附会。

贞观十九年(645年),李世民亲征高句丽。他已经做十九年皇帝,怎么可能称唐王。再说,李世民称帝前被封为“秦王”,也根本不是唐王。

最后一次是咸丰十一年(1861年)。

八国联军攻进北京城,咸丰皇帝窝居在避暑山庄一年之久。最后憋屈而死。他的灵柩棺椁被运回北京的途中,曾在顺义南石槽行宫停放一夜。

其间的二百多年,皇帝每年去承德避暑、去丫髻山进香、去盘山游览等,多次经过顺义。一开始没有行宫,住在庙里(与清帝信佛有关)。修建好行宫以后,就住到行宫里。

行宫有一座不够,陆陆续续修建了四座。有两座建于康熙时,两座建于乾隆时。古今县域变化比较大,当年只有两座属于顺义县,另外两座属于三河县。

康熙

擒鳌拜、平三藩,铲平多个山头之后,康熙大帝有了更多的时间,怀揣梦想,勾画帝国的蓝图,踏上出巡远方之路。

康熙二十二年(1683年)六月,“上奉太皇太后,出古北口避暑”(《清实录》)。太皇太后即孝庄。

这是一次说走就走的旅行,历时一个多月。皇帝和孝庄皇太后的銮驾出北京城一路向北。第一天驻跸在牛栏山(极可能是元圣宫),第二天继续向北缓缓而行。每一站,《清实录》都有记载。出了古北口,都是满语、蒙语的音译地名,一时很难搞清对应现在什么地方。

返京途中,皇帝、孝庄皇太后的车马仪仗再次经过顺义县。此时,三家店行宫已经建好。此后一直到清末,乾隆、嘉庆、道光等多位皇帝曾在此驻跸。

行宫在今南法信镇三家店村南,独门独院。根据康熙《顺义县志》的记载,总共有房屋61间。仓促建成,规模并不大。民国时被废弃、被拆,如今已建满民房,看不出任何痕迹。

以后,康熙从紫禁城出发,第一站都是三家店行宫。

皇帝驻跸不单是睡觉、养神,还在此处理政务、发号施令。所以清代行宫与行宫之间的距离一般只有五六十里,都不是很远。第二天启程,过牛栏山,出顺义境,进入密云县。

清代皇帝巡行,走的路线并不固定。每一天走到哪,住哪,实际路程《清实录》都有详细记载。《清实录》是个好东西,皇帝经常去哪、住哪、喜欢什么、宠爱哪个妃子,里面都有,而且各不相同;稍加用心,就能做出他们生活的大数据图表。

康熙四十六年(1707年)后,这位皇帝极少再来三家店行宫。一方面东直门外的道路,每到雨季泥泞难行,另一方面在南石槽建起规模、档次都远超三家店行宫的新行宫。根据康熙《顺义县志》的记载,南石槽行宫建筑结构是一门三所(包括大宫中房、毓庆宫东所、宁寿宫西所),共有房屋466间。

现在的南石槽村,看不出任何行宫的痕迹。为了防控疫情,村庄四周都拉起了铁网。在当地村民耐心指点下,找到村西的一片果园。认真观察地基、地势,消失百年行宫的地基仍高于村址很多。

此时康熙皇帝,大部分时间住在畅春园(今北京大学附近)。从这出发,穿过昌平,第一站就到南石槽行宫。后面的路线和以前差不多,从牛栏山过潮白河,经今木林、龙湾屯两镇,在大北坞村北翻山(今北大沟林场内),进入密云境内。

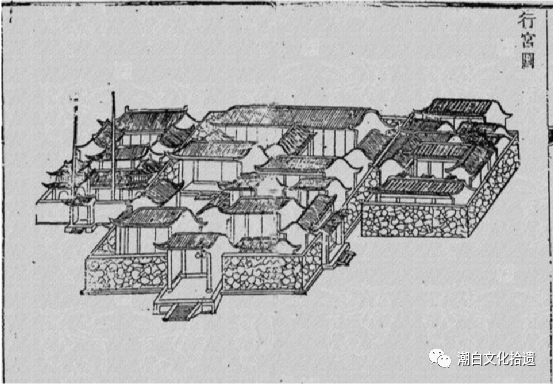

康熙《怀柔县志》记载,康熙四十九年(1710年),在怀柔县城南建祇园寺行宫,并附图。

从图上看,此行宫也是一门三所的建筑格局,且只比南石槽行宫晚建三年。南石槽行宫的样式应该大致类似。

乾隆

顺义东部的两座行宫建于乾隆时期,皇帝往来于北京城与盘山、丫髻山等之间,中途歇脚、驻跸在这里。有时,往返于北京城与遵化东陵,甚至关外祭祖偶尔也途经这里。

历史上,这两座行宫曾属三河县。1948年随行政区划调整,才划入顺义县。

这两座行宫不是并存关系,而是先后关系。盘龙山行宫(也称蟠龙山行宫)遭废弃后,才有大新庄行宫。

盘龙山,又称庞立山、庞里山,今称庞山,是二十里长山西端一座海拔仅200多米的小山。

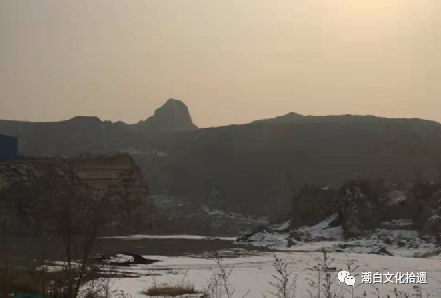

山北有东庞、西庞两个村。那一年,我顶风冒雪自驾来寻行宫遗迹。村民竟然都对行宫的事一无所知,着实令人不解!

乾隆《三河县志》记载,乾隆九年(1744年)在庞山一带建行宫。我此行却扑了个空,无功而返,连个知道事的人也没遇上。郁闷。这成为心里的一个梗。

还有一处不解。古人以山南水北为阳,皇帝住的行宫为何要建在山北,建在阴气旺盛之处?

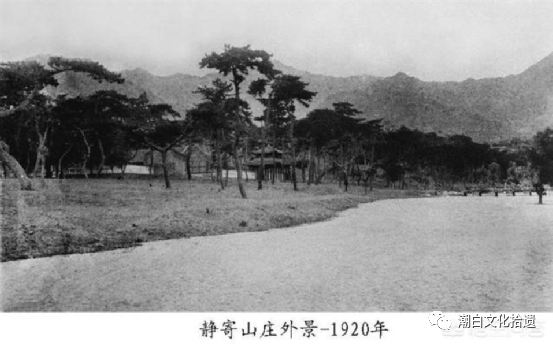

再读《清实录》又有发现,乾隆十三年(1748年),“上启銮,幸盘山”。这次盘山之行,乾隆爷改道,出北京城直接向东,走燕郊(今属三河)-白涧(今属天津市蓟州区)-盘山(寄静山庄)这条路线。

乾隆一生游览盘山32次,依旧感叹“早知有盘山,何必下江南”。

返京时,乾隆爷由寄静山庄出发,走白涧-赵家峪-三家店-小汤山,再返回畅春园,才走顺义这条路线。

寻找行宫遗迹时,我自驾绕庞山两圈,见南侧山坳里有这个村。“或许盘在山行宫在赵家峪”,当时我灵机一动。

2021年夏天的一个周末,疫情刚刚有些好转,我再次自驾前往寻找行宫遗迹。这次直奔赵家峪。

虽然这座行宫只存在了十年,但在村民的口中,对这么重要的历史遗迹,依然津津乐道。

村北面,这座翠绿的青山就是庞山。当年的盘龙山(或称蟠龙山)。

找到行宫的大致位置不难,但是进不去,那一带早已成为军营。

远观一下,随即就撤吧。此行目的已达到。别给自己找麻烦,也别给别人添麻烦。

因为开山取石,山体已经被破坏的千疮百孔、面目全非了。绿水青山就是金山银山。希望这里以后变得更好。

《日下旧闻考》记载,乾隆九年,皇帝驻跸蟠龙山行宫,曾作“奕奕瑶光照蓟野,蟠龙亦得名兹山”诗。看来,“蟠龙”之名为皇帝所称,可至今人们仍称庞山旧名,这是习惯使然。

《日下旧闻考》还记载:“蟠龙山旧有行宫,乾隆十九年(1754年)始移建于山迤北大新庄。”

行宫迁走的原因,未见史书写明。但从周边百姓中口中得知,当年山上猫头鹰特别多,夜啼不止,声音洪亮,惊扰乾隆爷彻夜难眠。于是,行宫向东北五里,迁到大新庄(今张镇的行宫村)。

百姓心有遗憾,对行宫迁走难以释怀。于是编出好几个版本的故事。大致都是讲,村里出个英雄神射手,将猫头鹰赶尽杀绝,挽留住了皇帝。

大新庄行宫位于今顺义区张镇行宫村,旧属三河县。解放后,大新庄行宫被人为拆毁,村名也改成行宫村。

如今,原行宫的地面建筑均已无存。建筑物是后盖的,仿古式样,里面是书画院。

倒是乾隆皇帝写过一首诗,足以证明他很喜欢这里,《乾隆三十五年御制大新庄行宫晚坐诗并题跋语》:

过午非常暖,蒸为云密垂。

远山藏影暗,平野幕烟披。

作雨庶几遇,去年有所思。

春郊沾尺泽,心幸复斯时。

昨岁至盘山,适好雨优沾。回跸经此村,农共趁春耕。览之欣慰,兹将届兴犁,正思甘雨,幸午暄云布,冀酿甘霖,复去年之沾泽,以纡望念。

文:王润

点击上面微信号

发表评论