中国历史的“空白期”,即公元前841年之前的历史,之所以被称为“空白”,主要是因为这段时期的历史记载相对匮乏,存在许多未解之谜。这一现象的产生,是由多种复杂因素交织而成的。

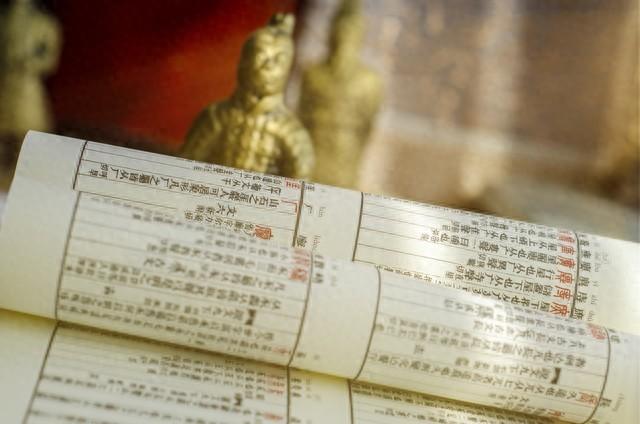

首先,古代的记录和保存技术有限。在造纸术发明之前,主要的书写材料是竹简、丝绸,甚至甲骨。这些材料容易损坏,难以长期保存。因此,许多早期文献未能流传至今。再加上历史上的战乱、自然灾害等因素,许多珍贵的文献资料不幸遗失。

其次,古代史书的编撰具有其时代特点。例如,《史记》作为中国最早的纪传体通史,虽然内容丰富,但受限于当时的政治、文化背景,对早期历史的记载并不完整。司马迁在编写《史记》时,也明确表示对某些历史记载的真实性存疑。

此外,古代历史记载往往具有选择性。史官们在记录历史时,可能更关注帝王将相的事迹,而忽略了一些其他重要的社会、经济、文化信息。这种选择性的记载,使得某些历史片段显得模糊不清。

尽管存在这样的空白期,但这并不意味着这一时期的历史不存在或无足轻重。实际上,通过考古发掘、文化遗存的研究,以及与周边国家和地区的史料对比,学者们正在不断填补这一空白,逐渐揭示出这段历史时期的面貌。

例如,通过对商朝、西周时期的遗址和文物的考古研究,我们能够了解到当时的社会结构、经济活动、宗教信仰等方面的情况。这些发现为我们理解中国古代历史提供了宝贵的资料。

对于这样一个充满神秘感的“空白期”,我们可以从多个角度进行探索。比如,古代社会的日常生活是怎样的?政治制度是如何变迁的?以及文化交流和宗教信仰的情况如何?这些都是值得深入探讨的话题。

亲爱的读者朋友们,你们是否曾对我国历史上的这一“空白期”有过遐想或探究呢?面对这样的历史断层,你认为我们应该如何去弥补并丰富这段历史的认知?又或者,在你的家乡,是否存在一些传统习俗、口头传说,可能与这一时期的历史背景有所关联?欢迎大家在评论区留言分享,让我们一起探讨这段隐匿在时光深处的千年往事,共同挖掘属于我们自己的历史宝藏!

发表评论