历史事件虽是冰冷的,但笔者的文字可以是生动鲜活的。

这是一本记述清代宫廷轶事的文章汇编,从不同角度揭示了清代宫廷生活的内幕和斗争。清朝从1644年定鼎北京,到辛亥革命的260余年间,先后有是个皇帝在紫禁城坐龙廷,统治全中国。封建皇帝的一举一动,紧密地联系着整个国家的治乱兴衰。这本书主要讲述了皇帝怎样主宰朝政、皇帝的日常起居和帝后妃嫔的后宫生活。而我将介绍下清朝几位主要的皇帝的日常生活和喜爱癖好。

一、顺治

顺治福临是紫禁城内第一位清朝皇帝,福临是一位多情善感、身体羸弱的皇帝。顺治对于一位满籍军人之夫人,起了一种火热爱恋。当这位军人申诉他的夫人时,福临竟给了这位军人一记耳光。这位军人或是因怨愤自杀而死。福临遂即将这位军人的未亡人收入宫中,封为贵妃,这人便是董鄂妃。

顺治福临

顺治十五年他最宠爱的妃子董鄂妃之子夭亡,十七年董鄂妃本人之死,使福临一度产生遁入空门的念头。他终日郁郁寡欢,身体愈来愈弱。在董鄂妃死后半年,福临染上了天花。天花并在当时被视为不治之症。皇帝得了天花,就会影响国家是否长治久安,特别是福临,膝下无成年之子,幼子嗣位,朝中更容易出现动乱。此时福临知道自己命在旦夕,安排后事刻不容缓,最后同意了皇太后的主张,将皇位传给她的嫡孙。正月初七半夜,福临死在了养心殿。说道福临这个人,他虽然具有一定的才能,而纵情任性,做事往往超越常轨。

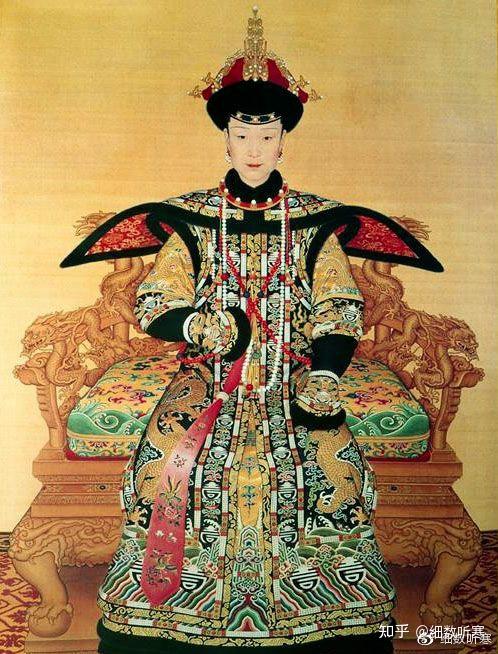

董鄂妃

二、康熙

康熙从小好读书,勤学苦读儒家经典,还努力学习自然科学,励精图治的大有作为的君主。他对天文、算学、地理、乐律等专门学术均具有一定的水平。他曾在宫中充当算学老师。既通达科学理论,还能掌握技术,他治河即用仪器测量流水量。他最重实践,经过多方试验培育出优良品种,叫“御苑胭脂米”。作为皇帝,每日用餐比较简单,每日进膳两次,此外不食别物,也反对寻求不老术,认为保持健康,就得起居有常,如是而已。

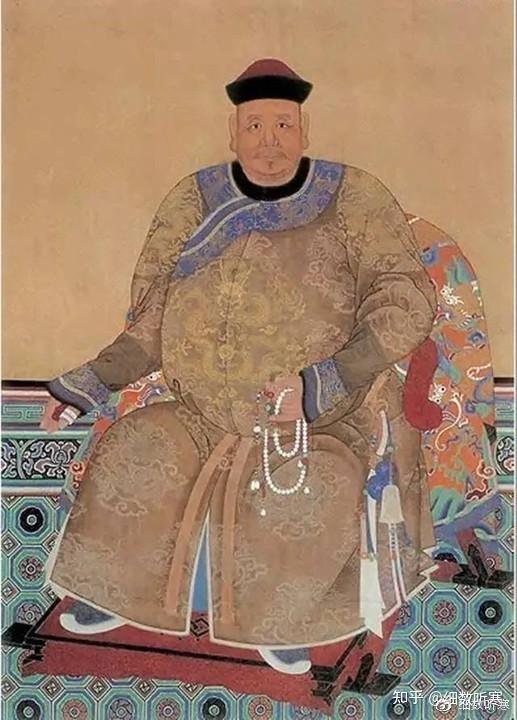

康熙

康熙一生中所用的器物和居室,也是俭朴无华的。无论什么时代居于高位之人,能够服用俭朴,不务奢华,都是应当予以赞许的。

康熙帝有三十五子,二十女,皇长子允褆(ti)不承父爱,却异常钟爱次子允礽(reng)。四岁时,康熙帝便亲自教他读书、写字。六岁时,便请了大学张英和李光地位皇太子的师傅。在皇位世袭的封建时代,皇子的学识直接关系到清朝的江山社稷。皇太子读书,不论寒暑,无一日间断。但康熙教子尽管谨严,皇太子允礽并没有按他所期望的路子走,后来被废掉了。康熙教子,可谓费尽苦心,思之长远,但终是事与愿违。这并不是康熙无能,而是千年封建专制世袭制度结下的毒果。

允礽年老之时

康熙素来反对单纯以吃人参等补剂治病和养身,而主张积极的锻炼防预和疾病的治疗。他对汤泉治疗尤为重视。满族习惯上把温泉叫做“汤泉”,把利用汤泉洗浴治疗关节炎、皮肤病及其他慢性病称为“坐汤”。清宫医案中有康熙帝谕令大学士李光地如何坐汤治疗疮疾的记载。在康熙帝指授下,经过八个多月的治疗,大学士李光地的疮毒终于痊愈。

汤泉

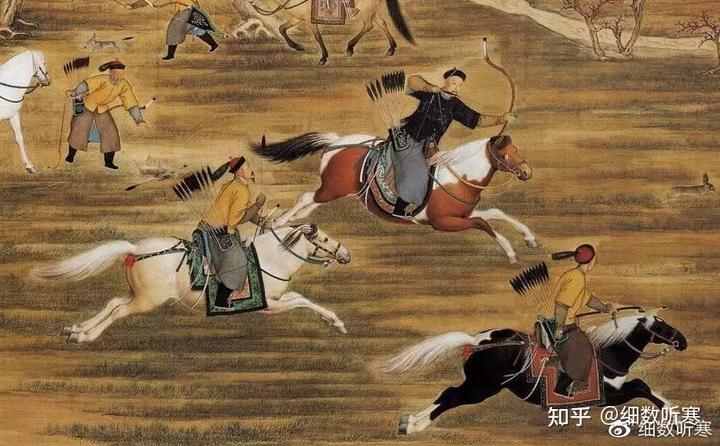

在清代皇帝中,康熙是个打猎能手。他小时候,曾跟一个叫默尔根的侍卫学习骑马、射箭。默尔根要求十分严格,凡是姿势,方式上有一点差错,他就直言不讳地指出。默尔根的教练,给康熙帝留下了深刻的印象。

清朝涉猎活动

康熙帝在位期间,为稳固满清在中原的统治地位,曾六巡江南以观民风土俗,同时乘机游览了江南各地名胜。面对当时社会分工明显加强、工商业日趋繁荣以及文人墨客、乡绅仕宦沉溺与秦淮声色的社会现实,他告诫地方官员们“当使之去奢反朴,事事务本”。说明康熙受到儒家农桑为本、工商为末传统思想的极大影响。但是,当时工商业日益兴盛已是历史发展的必然,而且在封建制度下,像秦淮两岸何方那些虚假的繁荣不可能被消灭,康熙帝也不可能真正听到那些下层妓女们强作欢笑后面的痛苦呻吟。

秦淮两岸

数百年过去了,昔日秦淮的“六朝金粉”早已荡然无存,连明清的盛世繁华,人们也只能从偶然尚存的几所雕梁画栋的房舍中,依然想见它当年的风采。

三、雍正

雍正算是清代最勤政的皇帝,终日忙于打击政敌,整顿吏治,清查钱粮,筹划军务等等,以至从未远巡,绝少游幸。他在位的短短十三年中,极力革除积弊、整饬朝政,并奖励垦植,发展农林牧业。雍正深知“抚养元元之道,足用为先”和“重农务本”的道理,他曾三令五申以重农为先。于每乡中择一、二老农之勤劳作苦者,优其奖赏,以示鼓励。其目的就是让广大农民竭尽全力搞好农业生产。基于粮食是“宝中之宝”,雍正虽平日锦衣玉食,但他尚能和父亲康熙一样,比较注意节俭。

古代铲屎官雍正

雍正对于声色犬马并非无动于衷,且于雕虫、玩物、西洋奇巧诸技皆深有所好。康熙嗜好鼻烟,亲定烟壶式样;玩狗成癖,频制狗衣;喜制奇巧玩物,皆自为设计,事必躬亲,玩而不厌。雍正对于各种西洋人进献的温度计、日晷、千里眼等,爱不释手。在两百多年前雍正帝就已戴上眼镜了。

四、乾隆

乾隆时期的玻璃镜子从海外流入中国,镜子把被照物的形象色彩如实地反映出来,而且通过光线的折射反射,更具有光彩变幻的特殊艺术效果,因此引起了乾隆帝的兴趣,他越观察心情越加喜悦,便诗以咏之。光是对玻璃的赞赏,就写了不下十首。

乾隆

琉璃即玻璃。早在我国西周时代,已有烧制琉璃的工艺,从战国时期的古墓中国就曾出土过琉璃珠。把玻璃作为建筑材料用在建筑物上,在我国也历史悠久。战国时已有在陶瓷外加釉烧制成彩色发亮的琉璃瓦。琉璃瓦及琉璃砖一直作为高级建筑材料沿用至今。在唐朝时已经把琉璃嵌在窗棂上,到了康熙年间,从内务府册记载看到,畅春园已安玻璃装修,宫内则稍晚一些。乾隆对于玻璃窗能将室内外分隔,但又是不碍视线,非常满意。

描写玻璃窗的诗句:

虚明兼洞达,牡蛎未堪论。

净似瑶台月,开如宋殿门。

乾隆花园——倦勤斋

久处升平时期,满人难免骄逸自安,把弓马之技逐渐废弛了。不少满人受汉人的影响,甚至以通晓汉文、吟诗作画、自侪于士林为荣。乾隆帝对此非常恼怒。乾隆帝禁止满族大员沾染汉俗,对他的皇子皇孙,要求就更加严格,令他们时刻勿忘祖制。乾隆帝之所以警惕满人渐染汉习,主要是在于企图保持满人勇猛尚武精神和在社会上的特权地位,以巩固清王朝的封建统治。

尚武精神

五、光绪

戊戌政变之前,光绪帝曾两度颁发密诏。这和政变的发生,有着密切关系。第一道密诏交杨锐,第二道密诏交林旭。那是,帝后两党倾轧日深,后党的阴谋逐渐暴露,使光绪帝感到“今朕位几不保”,嘱康有为等“妥速密筹,设法相救”。但杨锐却没有把密诏交给康有为,杨锐是张之洞亲信,而张之洞一直与康有为唱对台戏,这事被慈禧太后知道了,便要追查深究。

光绪

光绪作为政治犯被囚禁在南海瀛台,光绪永远困在了瀛台之中,不能离开那里,他接触的人,只有守护他的太监,能去的地方,只有瀛台的那几座殿阁,面对着的只是汪洋一片,既郁郁不安,又十分愤慨。在无聊的生活中,光绪经常读书写字,作为消遣。光绪脑子里盘旋的,有思念心爱的珍妃,也有恨之入骨的袁世凯。据说他经常在纸上写有袁世凯的名字,以发泄他的悲愤情绪。

南海瀛台

珍妃是光绪帝心爱的妃子,年轻貌美,性情活泼,工翰墨、善奕棋,能拉会唱。她敢于打破陈例,不被虚套束缚,有时穿皇帝的服装,扮作光绪,有时扮作太监,陪光绪在养心殿办事。在生活和政治上受到压制的光绪,心情十分苦闷的时候,珍妃给了他很大的安慰,成为光绪的爱妃,而独揽大权的慈禧却恨透了她。光绪十九岁大婚时,慈禧将她胞弟的长女塞给光绪,命他选为皇后,这就是隆裕皇后,隆裕比光绪大两岁,其貌不扬,光绪帝对她没有好感,很少接触,却宠爱珍妃。

光绪与珍妃

使慈禧更为不满的,是珍妃赞同光绪帝变法图强的主张,成为她的政敌。慈禧挟持光绪帝逃走后,珍妃被慈禧禁闭在冷宫与外人隔绝,后被丢进了一口井内。慈禧死后,珍妃的姐姐瑾妃为了纪念被残酷迫害致死的妹妹,在这口井北面的房子里,布置一个小灵堂,供着珍妃的牌位。院子里的那口井,从此被叫做“珍妃井”。

珍妃井

珍妃井

过去碍于宫禁森严,规制重重,清宫锁存档案、史料,鲜为外人知晓,而不少也是小说妄加杜撰歪曲,以讹传讹。而这本书的撰写者都是我国对清代宫廷历史有研究的权威、专家和专业工作者,从不同角度较为准确的写出了清代宫廷史实的一些侧面,具有较高的学术水平和史料价值。

发表评论