《夏本纪》以大禹开篇,并称大禹在舜崩三年后“即天子位,南面朝天下,国号曰夏后,姓姒氏”。[1]《史记》的这一说法成为当今学者理解夏王朝世系及其时空位置的基础。徐兴海先生指出:

司马迁之前文献记载的中国不是按照朝代的,如《尚书》、《左传》以帝王为线索,如《国语》以国别记述事件,而朝代的概念自《夏本纪》开始,标志着关于中国历史记述的新体例、新篇章,这是司马迁独立思考的新成果。[2]

那么,司马迁这种“独立思考的新成果”是否符合先秦人的观念呢?在《清华简〈楚居〉横空出世,〈史记〉三代框架成疑》这篇文章中,笔者谈到清华简《楚居》、郭店简《穷达以时》以及《帝系》反映出来的历史观念是“夏商并行”。现在,我们来看看《尚书》、《墨子》、《竹书纪年》等先秦文献所理解的“夏”又是否与《史记》一致。

陕西韩城司马迁祠

一、《尚书》与《史记》之“夏”的年代学差异

从被先秦文献大量引用的《尚书》来看,被后人称为《虞书》或《唐虞书》的篇章大多被先秦人称为《夏书》。比如,今传本《尧典》本为伏生所传《尚书》二十八篇之一,后被离析为《尧典》和《舜典》两篇。《尧典》的名称,在早期文献引用时并不稳定,如《孟子·万章上》称作《尧典》,《左传·文公十八年》称作《虞书》,《礼记·大学》称为《帝典》,而更多的文献在引用时则称《夏书》。如《左传·昭公十四年》:

(1)《夏书》曰:“昏、墨、贼,杀。”皋陶之刑也。

这条材料可以对应今本《尧典》中皋陶的“作士,五刑有服”。又比如《左传·僖公二十七年》:

(2)《夏书》曰:“赋纳以言,明试以功,车服以庸。”

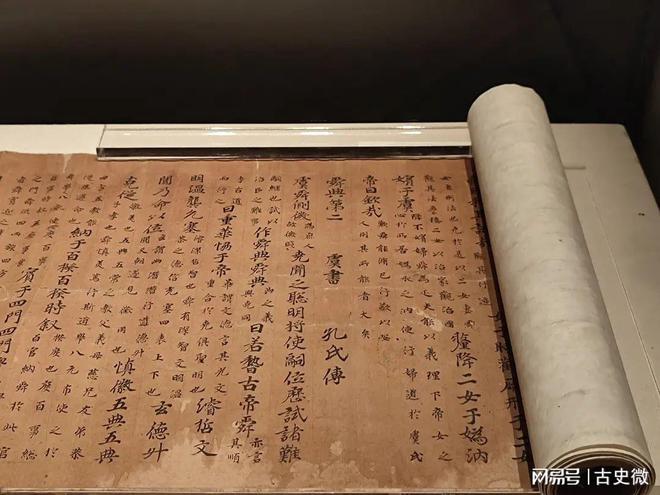

敦煌《尚书》写本(编号BD14681,国家图书馆藏)

这条材料在今本《尧典》中作:“敷奏以言,明试以功,车服以庸。”由此可见,至少在春秋战国时期人们的观念中,《尧典》被相当部分人视为夏代作品,而不是“五帝”时期作品。《左传》还引用了大量《夏书》佚文。比如:

(3)《夏书》曰:“皋陶迈种德,德乃降。”(《左传·庄公八年》引)

(4)《夏书》曰:“地平天成。”(《左传·僖公二十四年》引)

(5)《夏书》曰:“戒之用休,董之用威。劝之以九歌,勿使坏。”(《左传·文公七年》引)

(6)《夏书》曰:“念兹在兹,释兹在兹。名言兹在兹,允出兹在兹,惟帝念功。” (《左传·襄公二十一年》引)

(7)《夏书》曰:“念兹在兹。”(《左传·襄公二十三年》引)

(8)《夏书》曰:“与其杀不辜,宁失不经。”(《左传·襄公二十六年》引)

(9)《夏书》曰:“惟彼陶唐,帅彼天常。有此冀方,今失其行。乱其纪纳,乃灭而亡。”又曰:“允出兹在兹,由己率常可矣。”(《左传·哀公六年》引)

(10)《夏书》曰:“官占,唯能蔽志,昆命于元龟。”(《左传·哀公六年》引)

《尧典》书影

以上各条,除第九条的“惟彼陶唐”部分见于古文《尚书》的《胤征》,其他全部见于古文《大禹谟》。此外,古文《大禹谟》中还有几条材料曾被其他先秦文献中所引用,我们也列之如下:

(11)《夏书》有之曰:“众非元后,何戴?后非众,无与守邦。”(《国语·周语上》)

(12)且不唯《泰誓》为然,虽《禹誓》即亦犹是也。禹曰:“济济有从,咸听朕言:非惟小子,敢行称乱。蠢兹有苗,用天之罚。若予既率尔群对诸群,以征有苗。”(《墨子·兼爱下》)

(13)《书》曰:“洚水警余。”(《孟子·滕文公下》)

(14)舜往于田,号泣于旻天。(《孟子·万章上》)

(15)《书》曰:“祗载见瞽瞍,夔夔斋栗,瞽瞍亦允若。”(《孟子·万章上》)

今传古文《尚书》中有一部分材料确有较早的史源,但总体上系后人伪作,这是当今学术界的普遍看法。上面第12条为《墨子》提到的《禹誓》,也被收入古文《大禹谟》。从《墨子》自身记载看,《墨子》所称的《禹誓》可能是今文《尚书》的《甘誓》别本。如《墨子·明鬼下》所引《禹誓》即与今本《甘誓》基本一致。

按《史记》的三代历史年代框架来说,“禹征三苗”属夏代建立前的历史事件,故《十三经》本《尚书》将古文《大禹谟》列入《虞书》,而这些内容均被《左传》视为出自《夏书》。由此可以证明,《左传》或者说《尚书》最早的版本均把尧、舜、禹视为夏代历史人物。如果这点被确认,就意味着《史记》的三代年代框架并不可用,而这无疑将对我国的夏文化探索带来重大变化。

先秦文献多有将“虞、夏、商、周”并称的例子。如《国语·郑语》太史伯说:

夫成天地之大功者,其子孙未尝不章,虞、夏、商、周是也。虞幕能听协风,以成乐物生者也;夏禹能单平水土,以品处庶类者也。商契能和合五教,以保于百姓者也;周弃能播殖百谷蔬,以衣食民人者也。其后皆为王公侯伯。[3]

又如《国语·鲁语上》展禽云:

幕,能率颛顼者也,有虞氏报焉。杼,能率禹者也,夏后氏报焉。上甲微,能帅契者,商人报焉。高圉、大王,能帅稷者也,周人报焉。[4]

《左传》也有这种“虞、夏、商、周”并称的现象,如庄公三十二年内史过说:

国之将兴,明神降之,监其德也;将亡,神又降之,观其恶也。故有得神以兴,亦有以亡,虞、夏、商、周皆有之。(《左传·庄公三十二年》)

又如成公十三年晋侯使吕相绝秦云:

文公躬擐甲胄,跋履山川,逾越险阻,征东之诸侯,虞、夏、商、周之胤,而朝诸秦。(《左传·成公十三年》)

主张兼爱尚贤的墨子

基于这些记载,杨向奎教授曾提出有虞氏的历史地位问题[5],甚至还有学者因此尝试对虞世系进行编制。[6]但是,需要指出的是,《左传》、《孟子》、《礼记》等文献里大多都只提“三代”,极少见提“四代”的提法(早期仅见《大戴礼记·四代》等少数文献)[7]。更值得注意的是,《墨子》往往均把尧舜归入三代,这与《尚书》把有关尧、舜的记载称为《夏书》非常相似。如:

(1)故唯昔三代圣王尧舜禹汤文武之所以王天下、正诸侯者,此亦其法已。(《尚贤中》,《墨子校注》,第75页)[8]

(2)然则富贵为贤以得其赏者,谁也?曰:“若昔者三代圣王尧舜禹汤文武者是也。”(《尚贤中》,《墨子校注》,第78页)

(3)夫爱人利人顺天之意得天之赏者,谁也?曰:“若昔三代圣王尧舜禹汤文武者是也。”(《天志中》,《墨子校注》,第306页)

(4)何以知贤者之必赏善罚暴也?吾以昔者三代之圣王知之。故昔也三代之圣王尧舜禹汤文武之兼爱天下也,从而利之,移其百姓之意焉,率以敬上帝山川鬼神。(《天志下》,《墨子校注》,第320页)

(4)惟昔者虞、夏、商、周三代之圣王,其始建国营都日,必择国之正坛,置以为宗庙;必择木之修茂者,立以为位菆必。(《明鬼下》,《墨子校注》,第340页)

(5)凡言、凡动,合于三代圣王尧舜禹汤文武者为之;凡言、凡动,合于三代暴王桀纣幽厉者舍之。(《贵义》,《墨子校注》,第686页)

杨宽先生像

杨宽认为,《墨子》把虞、夏、商、周四代称为“三代”,是“因为三代这一个名词用得太熟了”,“一时改不过口头,所以糊里糊涂的混乱四代为三代”。[9]如果《史记》的古史年代框架确然可信,杨宽所论固然可备一说。然而,单就《墨子》一书的内证而言,在《墨子》作者的意识中,似虞夏本就是一代。因此,刘起釪说:

《墨子·明鬼》云:“上者《夏书》,其次商、周之《书》。”《墨子》的《尚贤》、《天志》、《明鬼》、《贵义》诸篇都称尧、舜、禹、汤为三代圣王,把尧舜列在夏代,所以有关尧、舜、禹的篇章都称《夏书》。[10]

三、《竹书纪年》与《史记》的“夏”代时空差异

《竹书纪年》出自战国魏墓,史料价值极高。《史记》有关战国部分的记载问题极大,“清代以来,很多学者利用古本《纪年》校记《史记》战国部分的内容,成效卓著。现在可以说,已经没有人墨守《史记·六国年表》了”。[11]对于夏商历史部分的研究,《竹书纪年》的价值同样不可低估。然而,由于该书原本散失,此后各家整理所得的辑本无不遵从《史记》的三代结构进行所谓“夏代“纪年排列,因此很容易让人误以为《竹书纪年》记载的夏与《史记》一致。然而,检视《竹书纪年》相关记录,可以发现这种预设需要商榷。《史记·殷本纪·集解》引《竹书纪年》说:

汤灭夏以至于受二十九王,用岁四百九十六年也。[12]

又《夏本纪·集解》引《竹书纪年》说:

有王与无王,用岁四百七十一年。[13]

竹书纪年

按照《史记》记载的夏商体系来理解《竹书纪年》,则商代积年多于夏代积年。然而,《晋书·束晳传》引《竹书纪年》却说:“夏年多殷。”[14]这说明要么是《竹书纪年》自相矛盾,要么就是《史记》的记载不可信。李学勤教授曾揣测“夏年代殷”有可能是在整理《竹书纪年》的过程中产生的一种看法,而不认为是本文,但事实恐怕并非这么简单[15]。《史记·魏世家·集解》引荀勖语:

和峤云:“《纪年》起自黄帝,终于魏之今王。”[16]

而杜预《左传·后序》言:

《纪年篇》起自夏、殷、周,皆三代王事。[17]

又《晋书·束皙传》云:

《纪年》十三篇,记夏以来至周幽王为犬戎所灭。[18]

可见,《竹书纪年》所称的夏代纪年是以黄帝为开端的,这与《史记》记录的以禹为开端的夏代大不相同。又《路史·发挥》卷三引《竹书纪年》云:“黄帝至禹,为世三十。”[19]《说文·卅部》有“三十年为一世”之说[20],可见,就《竹书纪年》的内证而言,“夏年多殷”之说是可以成立的。《竹书纪年》多记有昌意、颛顼、尧、舜等事。如《山海经·海内经》郭璞注:

《竹书》云:“昌意降居若水,产帝乾荒。”[21]

《大荒西经》郭璞注:

《竹书》曰:“颛顼产伯鲧,是维若阳,居天穆之阳。”[22]

《海内南经》郭璞注:

《竹书》亦曰:“后稷放帝朱于丹水。” [23]

《史记·五帝本纪·正义》引《括地志》:

《竹书》云:昔尧德衰,为舜所囚也。[24]

五帝被《竹书纪年》视为夏代人物

同书又说:

《竹书》云:舜囚尧,复偃塞丹朱,使不与父相见也。[25]

《广弘明集》卷十一:

《汲冢竹书》云:“舜囚尧于平阳,取之帝位。”[26]

《北堂书钞》卷十七:

《纪年》云:命咎陶作刑。[27]

上引诸条均为唐代及其以前文献提到的《竹书纪年》遗文。根据这些材料可以发现,《竹书纪年》和《尚书》、《左传》、《墨子》等先秦文献一样,均把尧、舜、禹甚至黄帝视为夏代人物,换句话说,先秦人观念中的夏与司马迁观念中的“夏”存在极大差异。按先秦人的眼光来看,夏的年代应以黄帝为开端,至于其结尾在哪里,我们且留到讨论《史记·夏本纪》为什么不记载“后羿代夏”这一重大事件时来分析。

发表评论