对于《水浒传》的作者说法;大概可以分为“施说”与“罗说”:

《水浒传》的作者问题

(一)罗贯中撰 见于各大插增版甲乙简本、余象斗刻百零四回本《水浒志传评林》;田汝成《西湖游览志余·委巷丛谈》卷二十五、郎瑛《七修类稿·辩证类·宋江原数》卷二十五、王圻《续文献通考》卷一百一十七,《稗史汇编》卷一百三“文尺牍·院本类”、王叔承《君不见苕川席上戏赠晋陵朱说书》、天都外臣《水浒传序》、欣欣子《新刻金瓶梅词话序》、起北赤心子《绣谷春容选锲骚坛摭粹嚼麝谭苑数集》卷六、袁无涯《忠义水浒全传发凡》、许自昌《樗斋漫录》、袁宏道《锦帆集·尺牍》卷三、杨尔曾《东西两晋演义序》、钱允治《古本宣和遗事序》、江念祖《陈章侯水浒叶子引》、顾宪成《泾皋藏稿》卷二十一、祁彪佳《远山堂剧品》雅品、周亮工《因书屋书影》卷一、梁维枢《玉剑尊闻·品藻》卷六、钱曾《也是园藏书目》卷十、钱谦益《初学集》卷五十四、章学诚《丙辰札记》、阮葵生《茶余客话》卷十八、雷琳《渔矶漫钞》、金埴《不下带编》卷四、俞樾《小浮梅闲话》、顾苓《塔影园集》卷四、吴道新《龙眠古文一集·文论》、刘晚荣《水浒全图序》、叶德辉《乾嘉诗坛点将录附考》、董康《曲海总目提要·水浒记》卷十四、王国维《庚辛之间读书记》等书的著录。

罗贯中

(二)施耐庵、罗贯中合撰(包括施作罗续说;或施作无名氏续说) 见于嘉靖八回残本、容与堂刻百回本、石渠阁补刻天都外臣序本;高儒《百川书志》卷六的著录,郎瑛《七修类稿·辩证五·三国宋江演义》卷二十三、李贽《忠义水浒传》序、叶昼《李卓吾先生批评忠义水浒传》第一回,第九回,第二十三回,第八十八回,第一百回总评、无名氏《水浒传一百回文字优劣》、大涤馀人《刻忠义水浒传缘起》、钟惺《水浒传序》、冯梦龙《喻世明言》序、五湖老人《水浒传》序、陈忱《〈水浒后传〉论略》、金圣叹《贯华堂第五才子书水浒》(全书批语包括金圣叹自撰的三篇“序文”及“宋史目”)、邱石常《过梁山泊诗》、李明睿《示学思书》、李渔《水浒传序》、查继佐《罪惟录·传三十一》、刘子壮《宋元春秋序》、延月草堂主人《题抄本水浒传卷首》、俞万春《荡寇志》识语、古月老人《荡寇志序》、半月老人《荡寇志续序》、俞龙光《荡寇志按语》、徐佩珂《荡寇志》序、镜水湖边老渔《〈荡寇志〉跋》、林昌彝《海天琴思录》、程穆衡《水浒传注略》第七十卷、徐渭仁《徐钢所绘水浒一百零八将图题跋》 、陶家鹤《〈绿野仙踪〉第二十六回》批语、李伯元《庄谐诗话》卷一、嬛山樵《补红楼梦》、梦花馆主《九尾狐》、邱炜萱《菽园赘谈·续小说闲评》、李超琼《柜轩笔记》、平步青《霞外捃屑·小说不可用》卷七、钱静方《小说丛考·水浒演义考》、姜鸿飞《〈水浒中传〉》序等的叙述。

(三)施耐庵撰 见于《水浒传》雄飞馆刊本、郑乔林刻李渔序本、刘兴我百十五回本、宝翰楼刊本、映雪草堂刊本;以及胡应麟《少室山房笔丛》、徐复祚《三家村老委谈》、徐树丕《识小录》、周晖《金陵琐事》卷一、钱希言《戏瑕》卷一、林瀚《镌杨升庵批点隋唐两朝志传序》、刘仕义《新刊玩易轩新知录·处世当知》卷十九、笑花主人《今古奇观序》、张岱《陶庵梦忆》卷七、惠康野叟《识余》卷一、曹玉珂《过梁山记》、刘廷玑《在园杂志》卷二、王士祯《居易录》、王望如《评论出像水浒传总论》,《评论出像水浒传》第七十回总评、金埴《巾箱说》卷一、石成金《传家宝·天基狂言》、李焕章《水浒人传》、龚炜《巢林笔谈》卷一、无名氏《宝敦楼传奇汇考标目》、句曲外史《绣像第五才子书序》、梁玉绳《瞥记》卷七、昭梿《啸亭续录》卷五、焦循《剧说》卷五、观鉴《儿女英雄传》序、朱翊清《埋忧集》卷七、无名氏《施氏长门谱》、无名氏《施耐庵传》、无名氏《施氏族谱》、杨新《故处士施公(让)墓志铭》、无名氏《兴化县续志·施耐庵传》、俞万春《荡寇志》缘起、东篱山人《重刻荡寇志》序、二知道人《〈红楼梦〉说梦》、无名氏《施氏族谱》、徐谦《桂宫梯》卷四、梁恭辰《北东园笔录四编》卷四,《劝戒录·第十七章·善书与淫书之劝戒》卷六、李葆恂《旧学庵笔记》、王韬《水浒传序》、燕南尚生《水浒传命名释义》,《新评水浒传叙》,《水浒传新或问》、平步青《小栖霞说稗·双浙》,《小栖霞说稗·梁山泊》、 雷瑨《娱萱室随笔》、钱珊《增订太上感应篇图说》、易宗夔《新世说》卷六、印光法师《寿康宝鉴·祸淫案》、 刘玉书《常谈》卷一、徐珂《清稗类钞·著述类》,《清稗类钞·方言类》、恽毓鼎《澄斋日记》、秋风《残水浒》小引、吴梅《顾曲麈谈》、蒋瑞藻《小说考证》卷一,《小说考证续编》卷三、蔡东藩《宋史演义》、王道生《施耐庵墓志》、袁吉人《耐庵小史》、无名氏《中国小说大家施耐庵传》、王钟麒《月月小说·中国三大家小说论赞》,《月月小说·论小说与改良社会之关系》、蒋君毅《序〈水浒中传〉》、程小青《〈水浒中传〉》序、湘亭《〈残水浒〉》跋、陆士谔《新水浒》第一回等书的著录。

施耐庵

我个人的看法:

《水浒传》现存最早的刊本“嘉靖残本”题署的“施耐庵集撰 罗贯中纂修”中“罗贯中纂修”是托名;施罗是师徒纯属无稽之谈;相反我认为罗要早于施,《演义》要早于《水浒》。

以目前的史料来看;都无法准确说明施,罗的生卒,祖籍,家乡,居住地,作品,完成著作的时间等等。

罗贯中的署名作品

先来看罗贯中各个作品的署名:

1,三国志通俗演义(蒋大器序,修髯子引;嘉靖壬午本)署名:“后学罗本贯中编次”

三国志通俗演义

2,叶逢春本《新刊通俗演义三国志史传》署:“东原罗本贯中编次”

叶逢春本三国志通俗演义史传

3,隋唐志传(林瀚修订加以序,杨升庵批评;万历四十二年龚韶山刊本)署:“东原贯中罗本编次”

无图。

4,残唐五代史演义(卓吾子评本;汤显祖评本都同)署:“贯中罗本编辑”

玉茗堂批点残唐五代史演义

5、明末钱塘王慎修订北宋三遂平妖传四卷二十回本署:“东原罗贯中编次”

三遂平妖传

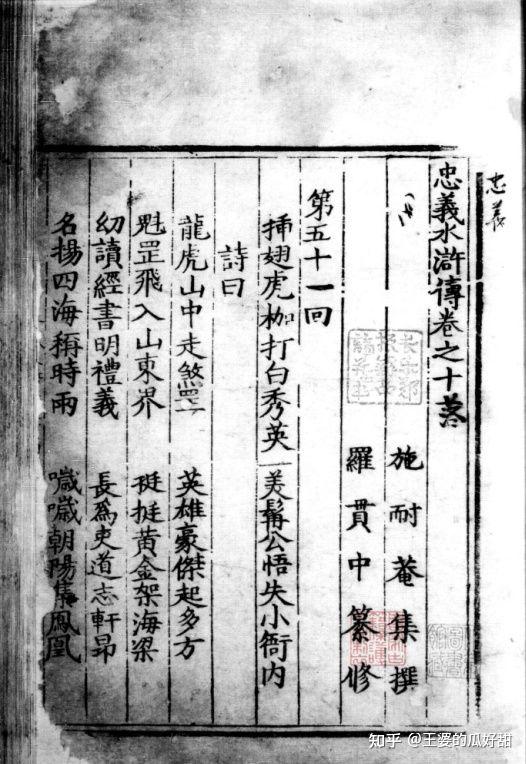

6、忠义水浒传(嘉靖残本;繁本;石渠阁本,容与堂本同)署:“罗贯中纂修”

嘉靖残本第五十一回

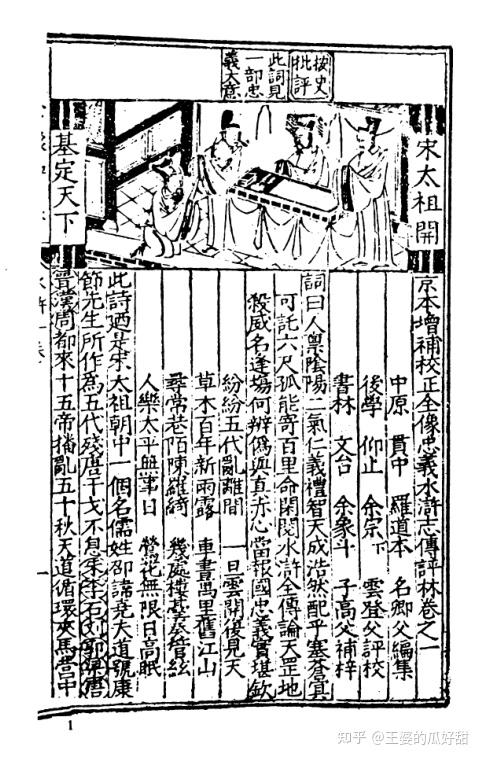

7,万历二十二年余象斗本《新刊京本校正全像水浒志传评林》(简本)署名:中原贯中罗道本名卿父编辑

水浒志传评林第一回

罗贯中的籍贯和生平先不在这里扯;上述署名罗贯中的作品是否为罗贯中作也抛开不谈;

先来看这几本书署名的差异。

首先;署名为“东原”的是最多的;有万历王慎修二十回本三遂平妖传;新刊通俗演义三国志史传(叶逢春本);

隋唐志传通俗演义,水浒志传评林(中原应该是东原的类似)等。

“后学”独嘉靖本三国演义;可靠程度最高。

不署籍贯的,有残唐五代史演义,忠义水浒传。

其中,水浒传的署名最为草率;“东原”都不加也就算了;你连真名“罗本”都没有;这是不是太直接了?

起码人家残唐虽然没有籍贯;但是有“罗本”啊;

三遂平妖传虽然没有“罗本”,但是有籍贯啊!

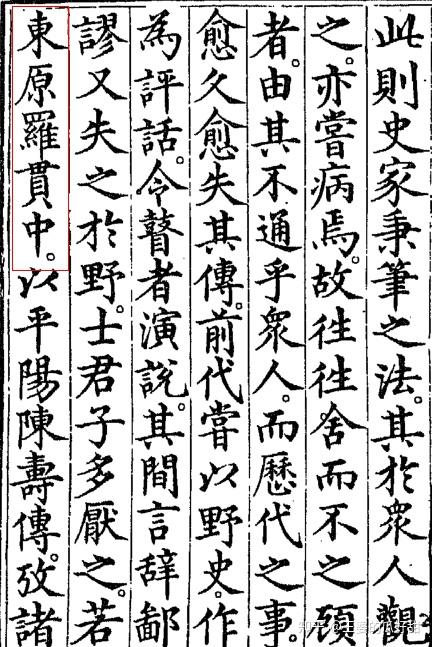

据专家考证;“东原”最早是嘉靖本三国志通俗演义的序者蒋大器提出的:

“若东原罗贯中以平阳陈寿传,考诸国史,自汉灵帝中平元年,终子晋太康元年之事,留心损益,目之曰《三国志通俗演义》。文不甚深,言不甚俗,事纪其实,亦庶几乎史。盖欲读诵者,人人得而知之,若诗所谓里巷歌谣之义也。书成,士君子之好事者,争相誊录,以便观览,则三国之盛衰治乱,人物之出处臧否,一开卷,千百载之事,豁然于心胸矣。”

嘉靖本三国志通俗演义序

明初时期无名氏的《录鬼簿续编》云:“罗贯中,太原人,号湖海散人。与人寡合、乐府、隐语、极为清新。与余为忘年交,遭时多故,天各一方。至正甲辰复会,别来又六十余年,竟不知所终。”

“东原”应为“太原”讹误。如果说嘉靖本三国的这篇序文确作于弘治;所记载的“东原罗贯中”确实也是“太原”的讹误;那就说明罗贯中确实为元末明初之人,或者是弘治之前的人。(罗贯中号“湖海散人”,意思是漂荡四海之人。在这期间他可能连去过杭州钱塘等地,以至于后人史料记载不一。说罗贯中是杭州人,钱塘人的有郎瑛《七修类稿》、田汝成《志余》、王圻《稗史汇编》等书。一说此罗贯中非录鬼簿续编的罗贯中;蒋大器序里也没提到“罗本”这个名字。)

施耐庵是否晚于罗贯中?

按蒋大器《序》中记载;三国演义书成后“士君子之好事者,争相誊录,以便观览,则三国之盛衰治乱,人物之出处臧否,一开卷,千百载之事,豁然于心胸矣。”这说明在蒋大器作序之前,或者说在嘉靖本三国演义刊刻之前;三国演义很有可能一直是以“抄本”的形式在底层流传的。并且有不少人在刊本出现前后看过《三国演义》。据说,《三国志演义》明清时期的刊本足有四十多种!

《水浒传》袭《三国》的痕迹有很多;如林冲与张飞的形象对比(可能是借鉴了三国志平话),血溅鸳鸯楼,晁盖风折认旗,水战二败高俅,关胜是关羽后代,使青龙偃月刀(可能借鉴了三国志平话),《水浒传》中对赤壁之战与“七擒孟获”的提起;“光景浑如落凤坡”,王双对比石宝的形象;不一一列举了;甚至部分赞诗还与罗贯中的杂剧《宋太祖龙虎风云会》部分重复。

结合《花关索传》《三国演义》《三国志平话》与部分元代水浒戏,三国元杂剧作对比,并结合史料记载《水浒传》的时间和杨慎,杜菫,文征明等人的生平来看,假设《水浒传》确实成书在正德,嘉靖年间;那么现存最早的二十卷本系统的刊本要么是嘉靖残本,要么是京本忠义传。我的结论是:

《水浒》晚于《三国》,且借鉴了《三国》。(仅仅是个人看法);

(假设《三国》在嘉靖壬午本或者“郭武定本”出现之后才广为流传,那《水浒》的成书,刻书时间尚需往后延)

而且结合罗贯中写书的习惯和笔法来看;抛开不知真假的《三遂平妖传》(嘉靖年间的宝文堂书目里有三遂平妖传;且三遂平妖传保留了部分疑似元明时期的话本痕迹)来谈;在加上上文提到的罗贯中署名的真假成分和草率程度来看,《水浒传》应该没有罗贯中参与创作。

那么,“罗贯中纂修”是怎么回事呢?

我个人认为,《水浒传》的作者就是这个生活在明代中期或早期的“施耐庵”书商或文人,(不一定姓施)由于《三国演义》的传播和民间著作托名“罗贯中”热的影响,这个“施耐庵”想给自己的作品增加人气,于是自己在署名之后托名了一个“罗贯中纂修”。以博眼球。

而施耐庵则完全不一样;对于这个在大明民间脍炙人口的“罗贯中”这个名字,“施耐庵”则是首次出现在书上的。

而就是这样一个短短十个字的署名,被水浒研究学家马幼垣先生批评为“这类代表性的名字(指施,罗的署名)根本就不消提。”

结语

明代中期,较早期的学者(如郎瑛,王圻,田汝成,欣欣子,天都外臣,起北赤心子、余象斗、钱允治等)都只认为《水浒传》是罗贯中作而非施耐庵作。可能也是由于罗贯中对于他们比较熟悉,而施耐庵则闻所未闻的缘故吧!(可能有些明代学者是结合《三国》和《水浒》的相同之处而得出的结论,更有部分还是抄来抄去,以讹传讹的)

(本文仅为个人观点)

发表评论