出版方: 社会科学文献出版社

我们时常自叹弗如,作为20世纪80年代来日留学的一代,不管在翻译介绍日本的学术著作上,还是推动两国文化交流上,较之20世纪初期的那一辈留学生,都相差甚远。更让人汗颜的是,站在图书馆里的书架前,我们这一辈的局限性和专业的偏颇性暴露无遗。我们知道20世纪初期有一个翻译出版日文书籍的高潮,谭汝谦先生有文为证:在中日翻译史上,甲午以前二百余年的萌芽期中(1660~1895),仅有12种译自日文的书,且9种为日人所译。而在甲午战后第一过渡期(1896~1911)的15年间,中译日书便骤增至958种。这一剧变当然是以甲午战争为转折点的时代所需,而在行之有效的翻译方法上,梁启超的《和文汉读法》不能不说起到了重要作用。其中提到的“实字必在上,虚字必在下,颠倒读之”,则“数日小成,数月大成”之说,对急欲阅读或翻译日文的留学生而言,正是一服兴奋剂,吸引着人们纷纷解囊购买,以至该书几度再版,成了20世纪初中国人最熟悉的日语速成入门书。实藤惠秀在《中国人日本留学史》中也说:“中国人明治时代翻译日文时多利用《和文汉读法》一书。”在此引导下,有人可以拿支红笔勾勾画画将词序颠倒一下,就完成了翻译工作,以至于年译百本竟成可能。“直到1934年周作人写作以此书名为题的随笔时,还对这本出版于三十多年前的语言读物念念不忘,称‘其影响极大,一方面鼓励人学日文,一方面也要使人误会,把日本语看得太容易’。”从这一描述亦可窥见该书在当时的盛行之象,事实上周作人自己赴日留学时也携有此书。据周作人1902年3月17日日记云:大哥自浙江来,喜极。带来书甚多,目列予第左。……《日本新政考》二本带去。《和文汉读法》一本预自带去。

梁启超

作为梁启超研究的一环,夏晓虹早就关注此书的意义,她发表的《和文汉读法》一文为研究该书提供了种种思路。在其引导下,近年来关于《和文汉读法》的研究急速增多。尤其是在日本,自京都大学文学研究科图书馆的藏本得到确认后,不少研究者从东洋史、中国思想史以及日语教育史等各方面展开了对该书的研究,主要方向可归纳为以下三种。

第一是从文化史角度的研究。在中日文化“同文同种”的幻想下,该书似乎被当作印证这一话语的重要材料。其初版的跋文就说“深感东西同文之谊”。因为自奈良时代以来日本一直是用汉文训读法(颠倒动词与宾语的位置等)来解读汉文的,而该书采取的正好是与之相反的解读方法,即将日语动词与宾语的位置再颠倒回来,便可反转为中文。这一做法之所以行得通,正是得益于中日两国文化的密切关联和文体上的贯通性。当然客观条件之一便是明治时代的日语文体,特别是政论学术文章多偏于汉文训读式的翻译体。最近就有学者认为:“该书是反映汉文训读特征的绝好素材,分析之自然可以勾画出汉文训读的基本特征。”

第二,在思想史方面,将日本作为梁启超思想形成乃至中国近代的“思想资源”,来重新研究的动向愈加显著。自从京都大学的共同研究论文集《梁启超:西洋近代思想的吸收和明治日本》(みすず書房,1999;中译本《梁启超·明治日本·西方》,社会科学文献出版社,2001)刊行以来,梁启超研究中的这一趋向似成定式,不少学者在论及梁启超和明治时期日本的关系时都屡屡提到《和文汉读法》。比如,上述论文集中,村尾进指出:梁启超亡命日本后,凭借《和文汉读法》阅读大量日本书籍,接受欧洲式的“学理”(《万木森森——〈时务报〉时期的梁启超及其周围的情况》);黄克武在研究梁启超移入新概念和翻译时也持有这种问题意识;而潘光哲提出的近代知识仓库中的日本资源等问题,都是这一思路下的尝试和验证。换言之,在梁启超的思想形成上,日本究竟发挥了什么样的作用,这一点有必要厘清。正如关诗佩所指出的:“梁氏是纯‘吸收’还是‘转化’,还得有待更深入的研究。譬如当时的‘欧文の直訳語脈(欧文直译语法)’与他的‘和文汉读法’有否相关?他脍炙人口的口号‘故曰小说为文学之最上乘也’是不是就是明治文坛上的‘小說は、最も上品なるもの’的中译?而矢野龙溪提出的‘汉文、和文、欧文直译及俗语俚语’四体兼用的新文体对梁氏的影响又有多少?诸如此类的种种课题,都应由娴熟日本语及汉语古今嬗变的研究者进一步研究。”也就是说,在研究梁启超的思想资源时,不仅要考虑到《和文汉读法》对其解读日语的速成效应,还要重新检讨一下在这种“简便”的译法下产生的一些副作用,即在思想文化吸收过程中的负面因素。

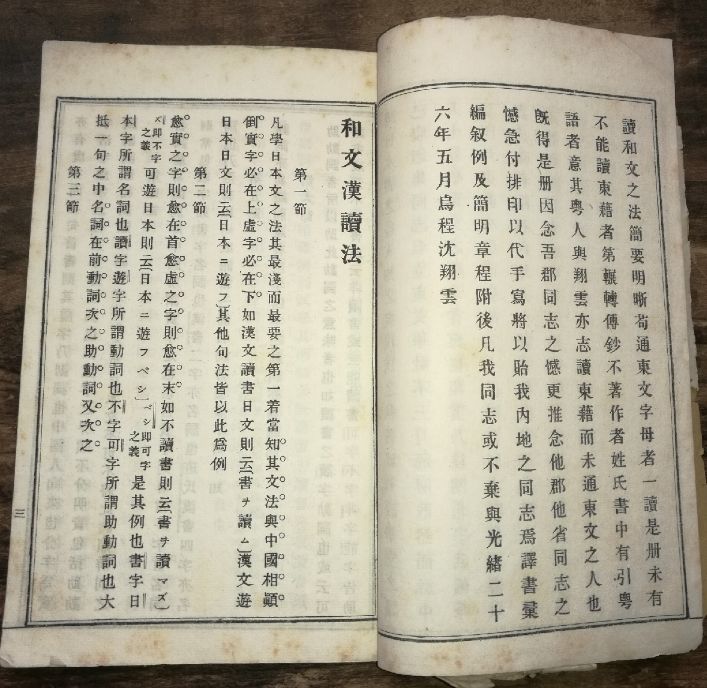

光绪二十六年东京励学会印本《和文汉读法》

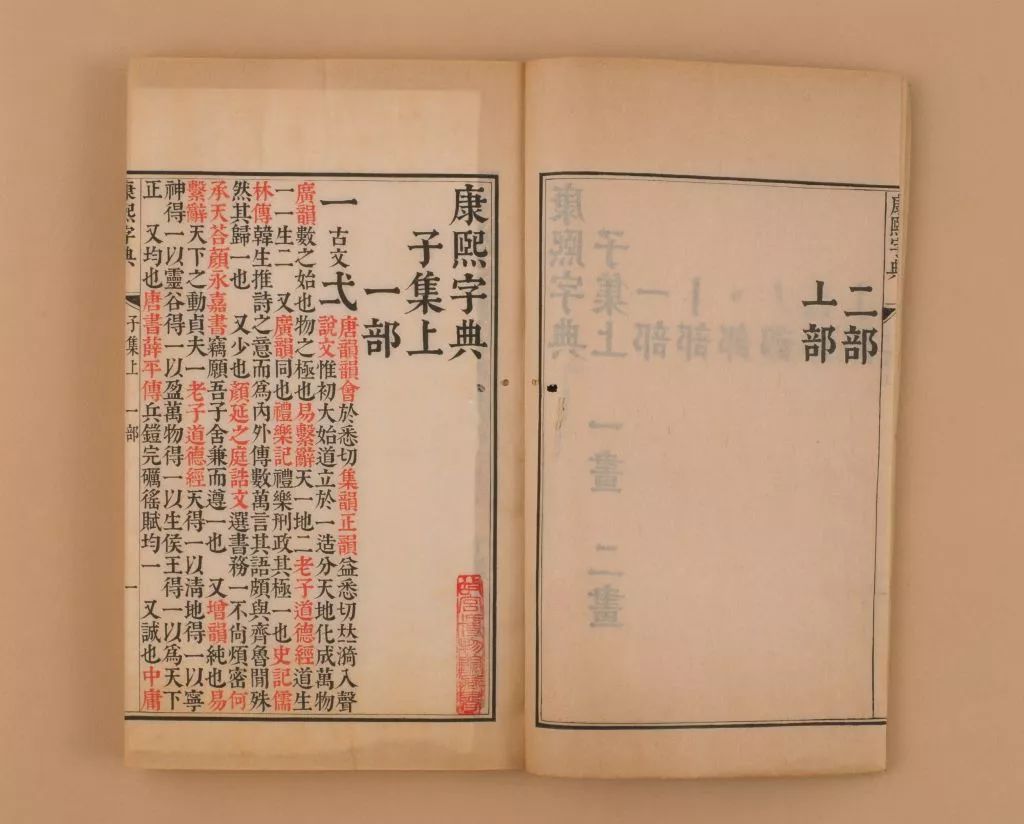

此外,在日语教育史方面,《和文汉读法》被视为“日语学习速成法”教材的鼻祖,亦是最先关注中日两国语言之异同的课本。比如石云艳《梁启超与日本》(天津人民出版社,2005)一书中特设“梁启超与《和文汉读法》”一章,下分三节展开论述:“学习日语的意义与《和文汉读法》的由来”“《和文汉读法》的内容”“对《和文汉读法》的评价”。不过该书言及具体内容时,则多为夏晓虹之说的铺叙,比如对该书重要的第38节“和汉异义字”,仅指出“此表为单词表,列举了约3000单词”(第67页),这其实是连对单词的词条和其对译词都不加区分所得出的数字(如下文所述,实际收录单词数为1705个)。该书其他地方(第70页)对此有同样的表述:“该书的主体部分第三十八节,是照《康煕字典》‘分门别类’编录的,收集‘和汉异义字’3000左右,就此一项,其工作量就很大。当然借助现成单词已经排列好的日文词典,也许可以做到。但其初稿完成于1899年,估计当时不会有这种现成的日语词典可供其参考。”

迄今为止,人们多议论的是该书的前半部分,即属于语法层面的部分,而对于占全书2/3篇幅的语词部分“和汉异义字”则注目不多,这也正是当时中国人最容易“望文生义”的部分。对于其译词是如何挑选出来的,对译的中文是如何决定的等问题,缺乏从语言学角度的分析,以致引发出各种臆想和误解。

本章前半部分通过对至今尚未被研究者关注的该书1900年励志会版的考察,厘清该书改版的经纬,指出其变异部分基本集中在第38节的“和汉异义字”上面。并试图通过分析复原该书初版的原始状态,阐明版本演变的源流。本章后半部分将重点考察“和汉异义字”的增补方法,通过检讨其与日本近代国语辞典《言海》(1889)的关系,阐明后者在词汇增补和释义上的影响及由来。在此基础上,进一步观察在“同文同种”的意识下,中国人对“和汉异义字”的理解,特别是对日语新词新概念的认识。通过这些具体考察和分析,我们才能了解日本明治时期使用的一些译自西方的新词是如何随着《和文汉读法》的运用大量进入汉语的。这当然也关系到汉语吸收外来词的问题,但更为重要的是,如果按照《和文汉读法》的释义来理解这些新词,将会导致怎样的误解。毫无疑问,这一点是关涉到中日学术交流过程中思想是否被准确传播的大问题。

关于《和文汉读法》1898年戊戌变法失败后,被迫流亡日本的梁启超为了尽快从日文书刊中汲取最新的学术知识,与他万木草堂时代的同学罗孝高想出了一套不用花长时间就能读懂日文的“速成法”,这就是所谓的“和文汉读法”。利用此方法,他将大量的新概念、新思想积极而迅速地介绍到自己编辑的中文杂志《清议报》《新民丛刊》《新小说》上去。

《清议报》

翻检丁文江、赵丰田编的《梁启超年谱长编》,梁启超初到东京就开始学日语,“当时大隈(重信)左右如犬养毅、高田早苗、柏原文太郎时有来往,并力为讲解日本文法”。该年谱的1899年开头还引用了罗孝高的《任公轶事》中的一段,提到梁与会日语的罗普(即罗孝高)一起编辑《和文汉读法》一事:时任公欲读日本书,而患不谙假名,以孝高本深通中国文法者,而今又已能日文,当可融会两者求得捷径,因相研索,订有若干通例,使初习日文径以中国文法颠倒读之,十可通其八九,因著有《和文汉读法》行世。虽未美备,然学者得此,亦可粗读日本书,其收效颇大。另外,在《清议报》第10册(光绪二十五年二月,1899)中,梁启超亲自撰写的《论学日本文之益》也说:“余辑有《和文汉读法》一书,学者读之,直不费俄顷之脑力,而所得已无量矣。”原文是:“余之所言者,学日本文以读日本书也。日本文汉学居十之七八,其专用假名不用汉字者,惟脉络词及语助词等耳。其文法常以实字在句首,虚字在句末。通其例而颠倒读之,将其脉络词、语助词之通行者标而出之,习视之而熟记之,则已可读书而无窒阂矣。余辑有《和文汉读法》一书,学者读之,直不费俄顷之脑力,而所得已无量矣。”由此可见,该书应是梁、罗合作的产物。

夏晓虹在追索《和文汉读法》的来历时,主要将1901年上海出版的“辛丑八月无锡丁氏畴隐庐重印本”和京都大学藏“梦花卢氏增刊本”加以对比,搞清楚了该书是按照“梁启超《和文汉读法》(1900)→忧亚子增广《再版和文汉读法》→丁福保重印《(增订第三版)和文汉读法》(1901)→京大藏梦花卢氏增刊本《和文汉读法》”的轨迹不断改版重印的。但关于1900年初版的情况只是根据《清议报》第64册(光绪二十六年十月初一日,1900)刊登的《和文汉读法》广告的推断而已,尚未发现实际原本。

目前最容易看到的京大藏“梦花卢氏增刊本”《和文汉读法》一共有109页,分为42节,无前言和目录,出版年、出版地均不详。全书基本上由两部分组成。第一部分从第1节到第37节共20页,介绍日语语法。第1节首先说明日语应该怎么读,原文曰:“凡学日本文之法,其最浅而最要之第一着,当知其文法与中国相颠倒,实字必在上,虚字必在下。”从第2节到第15节则依据当时的日语语法书逐个分析了名词、动词、副词和助动词等。第16节以后论及动词的活用,认为“我辈于其变化之法,皆可置之不理。但熟认之知其为此字足矣”,竟大刀阔斧地将活用词尾裁减掉了。这一点在其语词释义中已有所反映,例如日语“不速ニ”在辞典《言海》里解释为“無骨ニ。才能足ラズ”,意为“没本事”。而在《和文汉读法》里却只取其汉字而无视词尾变化,将表示否定的“ラズ”去掉,被译为“才能足”,意思正好相反了。也就是说,梁启超认为日语动词的活用用法不妨忽略,只要理解了词语的词干以及句子的整体结构便足矣。

第二部分为日中语词对译,由第38节第6表“和汉异义字”对照表、第39节第7表“和汉同训异义”及其使用注意点(第40节)、第41节“和文汉字假名混合语”、第42节“日本国字”等部分组成,约89页。其体裁与1901年上海广方言馆出版,印有“辛丑八月无锡丁氏畴隐庐重印本”字样的北京图书馆(现为中国国家图书馆)藏本《和文汉读法》相同。据夏晓虹的研究,京都大学藏“梦花卢氏本”在出版年月上要迟于丁氏本,两者均为109页。

实际上,围绕《和文汉读法》的讨论几乎都是根据京大藏“梦花卢氏本”展开的,于是便产生了各种误读和误解。比如有人认为,如此规模的日语学习教材,对于渡日不久的梁启超来说,仅凭他自己的力量恐怕难以完成,于是出现了非梁所著的说法。也有人认为,书中收录了如此之多的词汇(1705条及其对译),而且都按照《康熙字典》的部首顺序排列,根本不可能是“一夜作成”的。也有论者从内容的误译以及某些日语解释不伦不类的情况来看,断定梁的日语水平不过尔尔等。这些问题其实都出在第38节的“和汉异义字”上,因此,本章也准备主要就这部分展开讨论。

《康熙字典》

在追索《和文汉读法》的早期版本过程中,笔者在友人的帮助下,首先关注到日本无穷会大正四年(1915)春,平沼骐一郎男爵将个人购进的日本神道、国学领域大家井上赖国博士死后遗留的全部藏书35万余册,加上自己迄今所有的藏书一并捐出,成立无穷会。井上赖国生于1839年,青年时代学习汉学和日本古医道。后为设立皇典讲究所而尽力,担任《古事类苑》编纂顾问,并主持私塾神习舍,为培养担负国家未来的青年倾尽心血。收藏的《和文汉读法附译书汇编叙例》一书。该书由东京秀英舍于明治33年(1900)出版,是一册55页的单行本,内容为上述丁氏本和京大本的一半,编者为沈翔云沈翔云(1888~1913),字虬斋,浙江乌程人。早年肄业于武昌自强学堂,1899年官费赴日留学,与孙中山、梁启超等有交往。庚子参加自立军起义,事败仅以身免。回日本后,作长文驳斥张之洞的劝诫留学生书,主张革命,发起励志会,创办《国民报》,谋组国民会,提倡民族主义。复南游新加坡,谒侨商邱菽园,劝其抛弃保皇,皈依革命(参见张磊主编《孙中山词典》“沈翔云”条,广东人民出版社,1994,第423~424页)。1911年11月上海都督府成立,出任参谋。南北和议告成后回乡。“二次革命”失败后迁居上海。1913年在袁世凯令上海护军使杨善德大兴党狱时被杀害。德国海德堡大学汉学系图书馆亦存有其复制本。从年代来看,这是当时(2008年初)发现的最早的本子,而且据夏晓虹推测,它有可能是初版。通过对它的分析,至少能够澄清几个至今不甚明朗的问题。

平沼骐一郎

该书为22.2cm×14.8cm的直排活版印刷,封面上除了标题“和文汉读法”外,还用小字标有“附译书汇编叙例”。此外还有疑是当初收藏者的署名手迹Nyi Kyiuh Suin,以及两处图书编号11693(纵1693)。

第一页如下文所示是一篇“励志会叙”,加盖有“无穷会神习文库”以及井上赖国的藏书印。其叙文曰:沈君既印《和文汉读法》,以为内地读东文者助意良厚也。第沈君所印数百本,不足应来者之求。同人因谋更印多本,广其流传。以原印第六表所列和汉异义字,尚多漏略,搜辑增补者二百余条,始于和文中常见之异义字十得八九,亦读者之一便也。庚子六月励志会叙。仅从此励志会叙文来看,可知本书已并非初版,而是在第6表上新增了二百多词条的增补版。再来看编者沈翔云的序文:读日本书之益人知之矣。戊戌之秋,吾郡创设学堂之议已寝,乃集同志私立东文学社,不三月而解散。然而社中人士欲学东文之愿未尝衰也。翔云乃往湖北学武备,今夏四月东渡来游,而留学之士已纠合同志开会译书。……《和文汉读法》一册,字不过三千言,而指示读和文之法简要明晰,苟通东文字母者,一读是册,未有不能读东籍者。第辗转传抄,不著作者姓氏,书中有印粤语者,意其粤人欤。翔云亦志读东籍,而未通东文之人也。既得是册,因念吾郡同志之憾,更推念他郡他省同志之憾,急付排印以代手写,将以贻我内地之同志焉。译书汇编叙例及简明章程附后。凡我同志或不弃欤。光绪二十六年五月乌程沈翔云。从该序文中也可以知道:一是沈翔云说的初版《和文汉读法》“字不过三千言”,那么这对于文章练达的梁启超来说在“一夜之内写完”完全是可能的。二是沈翔云仅为编辑兼发行人,正如他自己所说,“辗转传抄,不著作者姓氏,书中有印粤语者例如第6表里的“程ド(地位也)犹粤语‘咁样’之意,实亦毫无意义也”。,意其粤人欤。翔云亦志读东籍,而未通东文之人也”,这其中正暗示着真正的作者是广东出身的梁启超,据罗孝高《任公轶事》,梁启超亡命日本时,“辄改取一日本姓名,以避内地耳目。任公因读吉田松阴之书,慕其为人,因自署吉田晋,其与内地知交通函多用此”。(丁文江、赵丰田编《梁启超年谱长编》第2册,第177页。)即不敢掠人之美的一种含蓄说法。据此,我们基本上可以推断《和文汉读法》确为梁启超所作。

序文之后,另起一页进入正文至51页,“和文汉读法”的标题之下便是第一节。内容大致上和后出的增补本相同,唯一不同的是第38节。在最初的三行说明之后,京大藏“梦花卢氏本”接下来应该是“兹和汉异义字,照《康熙字典》例分门别类,以便学者易于检查”,但在该书中却不存在,后面紧随的是第6表。

因此,其后所附的“语汇一览”不像京大藏“梦花卢氏本”那样“照《康熙字典》例分门别类”,而是无序地按一页12个词(一词一行)的格式排列,共列出294个词。这个数字与京大藏“梦花卢氏本”的1705个词相比,刚够后者的1/6。

正文之后第52页还有日本人坂崎紫澜。坂崎紫澜(1853~1913),小说家、新闻记者。本名斌。出身藩主侍医之子,作为《译书汇编》的编辑兼发行者一直支持着沈翔云的出版事业。其住处与沈翔云处仅一街之隔。撰写的跋文:今沈君东航来学,活印《和文汉读法》一书以便同人。使余校雠之,亦从粗入精之阶梯矣。夫汉文和读与和文汉读,其法虽异,古今一揆。余于是方深感东西同文之谊焉。日本南海紫澜渔长跋。其后接着第53~55页是《译书汇编叙例》该《译书汇编叙例》意味着译书汇编社活动的开始,沈翔云序文中“今夏四月东渡来游,而留学之士已纠合同志开会译书”正指其事。现在有关译书汇编社的研究多将1900年末《译书汇编》的发行视为其活动开始,但至少从沈翔云的《和文汉读法》的印行始,其已经开始进行公开活动。另外其《译书汇编叙例》的宗旨说明部分,似乎与矢野龙溪的《译书读法》也不无关系。以及《简明章程》,最后是译书汇编发行所的地址和“同人公启”的落款:

一 各处来函请径寄日本东京本乡区东片町一百四十五番地译书汇编发行所不误。

光绪二十六年五月同人公启

最后封底为:

明治三十三年七月廿四日印刷

明治三十三年七月廿七日发行

编辑兼印行者沈翔云

印刷所株式会社秀英舍

发行所励志会译书处由此可知励志会的早期活动着重于翻译新书,其宗旨亦可见于《译书汇编叙例》。现在一般对其解释为:光绪二十六年(1900)春,由部分留日的中国学生组织的第一个爱国团体励志会在日成立。会员40余人,由戢冀翚、沈翔云等任干事;主要骨干有曹汝霖、章宗祥、吴禄贞、傅慈祥、秦力山、杨廷栋等。该会初建时,“尚无革命与不革命之分”。曾订立会章五条,“不外以联络感情,策励志节为宗旨,对国家别无政见”。该会成员初期倾向维新,但又与孙中山革命党有所接触。自立会谋划起义时,许多会员回国参与自立军活动,傅慈祥等会员死于起义。起义失败后,戢冀翚、沈翔云等返回日本,开始远康、梁,而近孙中山,并创立《译书汇编》和《国民报》等刊物,革命色彩逐渐浓厚。到光绪二十七年初,励志会进入最兴盛期。是年六月,清廷推行新政,有“酌用东西洋各国留学毕业生”之议,励志会遂发生分化,激进派戢冀翚、沈翔云、秦力山等走向革命,而章宗祥、曹汝霖等投靠清廷,励志会旋解体。由此明确可知此书发行地点是日本东京,尔后发行所又换过几处地址。

《译书汇编》

对以上标记的日期不妨再做一次整理。沈翔云的序文中提到“今夏四月东渡来游”,而序文日期标为光绪二十六年五月(1900年6月),那么可知沈翔云是在其赴日后不足一月就刊行了这本《和文汉读法》。此后,他曾一度返回国内参加独立军起义,再次来到日本是在八月以后了。庚子自立军失败后,逃回日本的沈翔云等人成立励志会,连续开会演说,皆欲继承唐才常的遗志。事为张之洞侦知,致电驻日公使李盛铎和留学生监督钱恂,要求查办。(《致东京李钦差》《致东京钱念劬》,中国史学会主编《戊戌变法》第2册,神州国光社,1953,第626~627页。关于励志会,参见桑兵《清末新知识界的社团与活动》,三联书店,1995,第148~155页。)11月14日,李盛铎复电称:“励志会始自去秋,专为研究学问及译书而设,月聚一次,演说皆系学问,未及国事。惟本年六月有由鄂来东学生沈翔云赴该会演说,语多悖谬,刊入《清议报》。”(关晓红:《陶模与清末新政》,《历史研究》2003年第6期。)同时,如果相信该书的日期标注是事实的话,“今夏四月东渡”则与其履历中记载的1899年留学日本一事是相矛盾的。而仅仅一个月之后的阴历六月,励志会同人就对其初版进行了增补再版,并于明治33年(1900)7月24日付印。

明治33年7月24日当为阴历六月三十日。故与沈本励志会叙所标记的庚子六月是相一致的。夏晓虹《和文汉读法》一文引用的《清议报》第64册(光绪二十六年十月初一日)上的一则广告《和文汉读法告白》称:此书指示读日本文之法,简要明白,学者不费数日之功,便可读日本文之书籍。寓东人士深知其益,故特印行公世。兹由本馆代售,每册定实价银两毫,不折不扣。外埠邮费照加。上海寄售:抛球场扫叶山房书坊。这里所说的“指示读日本文之法,简要明白,学者不费数日之功,便可读日本文之书籍”。与沈翔云序文中的“指示读和文之法简要明晰,苟通东文字母者,一读是册,未有不能读东籍者”如出一辙。而且该广告此后也一直刊登在《清议报》上(第65~67册以及光绪二十七年十月初一日发行的第98册),在“本馆发售及代售各书报价目”也能看到有“和文汉读法,全一册,二毫”的广告。笔者试图查清励志会增补本《和文汉读法》的价格以证实两者的关系,但实际查看无穷会原版,竟无一处标价,只好存疑。而《清议报》到第100册(光绪二十七年十一月十一日)时,便出现了夏晓虹所言的两本同在的情形:有趣的是,在《清议报》第100册的《译书汇编》广告上,竟然同时出现了《和文汉读法》的两个版本,列于第一种的应该是梁作的初版本,与“忧亚子”的增广本相比,亦为“全一册”,不过“定价大洋二角”。

更为奇妙的,当属此《和文汉读法》的著作者署“本社同人编辑”。看来,译书汇编社成员中不乏梁启超任东京高等大同学校校长时的学生,故《清议报》与之关系非同一般。由此我们知道,该《译书汇编》广告中出现的由“本社同人编辑”的《和文汉读法》正如上文所记,既不是梁启超执笔的初版本(此活字版不存在),也不是指沈翔云编印的最初的活字版,而是指我们上面描述的励志会增补本。而且,同时刊登的忧亚子增广的《再版和文汉读法》至于忧亚子为何人,众说纷纭,尚无法确定。

这么看来,正如梁启超自己在《清议报》第10册(光绪二十五年二月)上发表的《论学日本文之益》里面所说,己亥(1899)春他的手稿已成,并开始供不少人抄阅了。到次年,当他正在海外时,该书的活字本便由沈翔云编印问世了。我们可以将其版本变迁归纳如下:①梁启超手抄本(1899年3~4月)→②沈翔云编印《和文汉读法》(1900年6月)→③励志会增补《和文汉读法》(1900年7月)→④忧亚子增广《再版和文汉读法》(1901年11月中旬以前)→⑤丁福保重印《(增订第三版)和文汉读法》(1901年9~10月)→⑥京大藏梦花卢氏增刊本《和文汉读法》(1901年12月~1902?)。忧亚子的“增广”可能是受了励志会“增补”的启发,而且从其增补幅度之大来看,恐怕需要将近一年的时间吧。

从②到⑥,在不足两年的时间内,又是增补又是改版,至少有五种版本问世,这当然是顺应了时势的需求。而且在日本增补印刷之后,又在上海重印发行,这使得该书的传播及影响扩展到了全国。

点击蓝色文字查看往期精选内容:

人物||||||||||||||时间|||||||地点|||||||||事件|||||||影像||||||学人||||||||||||||榜单||||||

发表评论